- ホーム

- ふくしまの今

- 廃炉・汚染水・処理水対策ポータルサイト

- 研究開発及び人材育成

- 廃炉に向けた研究開発

廃炉に向けた研究開発

廃炉研究開発計画(研究開発の全体像)

福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策については、世界でも前例のない困難な取組です。このため、「中長期ロードマップ(2019年12月改訂)」に基づく対策の進捗管理や技術的難易度が高い研究開発に対する支援を行うなど国も前面に立って取り組むこととしています。

技術的難度が高く、国が支援する研究開発の対象については、廃炉技術に関する司令塔である原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの助言を得て、廃炉研究開発計画としてまとめています。

具体的には、燃料デブリ取り出しについては、燃料デブリ取り出し方針等に基づき、内部調査や燃料デブリ取り出し~収納・移送・保管技術の開発等を進めています。また、固体廃棄物については、保管・処理・処分・性状把握に関する技術の開発を進めています。

研究開発実施にあたっては、廃炉研究開発計画に基づき、世界の叡智を結集するため、国際公募を実施し、有識者からなる審査・評価委員会による審査の結果、研究開発実施者を選定しています。

また、廃炉事業への更なる地元企業の参画を進め、地元における廃炉関連産業の集積を図るべく、地元企業との協働及び福島イノベーション・コースト構想の一翼を担う廃炉関連施設(「楢葉遠隔技術開発センター」「大熊分析・研究センター」など)の活用を検討するよう公募の際に研究開発実施者には求めるとともに、採択における評価において、地元企業との協働などに関する活動を高く評価する取組を2020年度より開始しています。

出典:2023年度廃炉研究開発計画(2023年2月22日)

原子炉格納容器の内部調査

燃料デブリ取り出しに向けて、燃料デブリが存在する原子炉格納容器内の状況把握を進めることが重要です。このため、2012年1月から原子炉格納容器内の調査を進めています。

燃料デブリのある1~3号機の原子炉格納容器内は放射線量も高く、容易に人が近づける環境ではないため、①透過力の強い宇宙線を利用した「透視」技術による調査、②内視鏡やロボット等による調査を1~3号機で実施してきました。

こうした調査により、例えば、2019年2月に実施した2号機原子炉格納容器の内部調査では、燃料デブリと思われる堆積物をつかんで動かせることを確認するなど、燃料デブリ取り出しに向けて重要な情報を取得することができました。

これまでの主な内部調査の結果

※①透視による調査については、こちらから東京電力ホールディングスの解説動画ページに飛びます。

これまで実施した1~3号機における内部調査の歴史

出典:東京電力ホールディングスHP資料、国際廃炉研究開発機構HP資料等を基に資源エネルギー庁作成

<参考:これまでに原子炉建屋内の調査や現場環境改善で用いたロボット>

東京電力ホールディングス ロボット技術の活用のページ(福島第一原発で活躍するロボットの御紹介)

東京電力ホールディングス 福島第一原子力発電所 ロボットを活用した安定化・廃炉作業

技術研究組合国際廃炉研究開発機構(IRID) 福島第一原子力発電所で廃炉作業を支援するロボットの紹介「Robots」

燃料デブリ取り出し~収納・移送・保管

燃料デブリについては、取り出し作業により、燃料デブリの存在リスクをできる限り早期に低減することが重要です。一方で、取り出し作業を進めるにあたっては、原子炉格納容器内の状況が限定的であるなど、不確実性も大きいため、周到な準備を行った上で、安全・確実・慎重に進める必要があります。このため、中長期ロードマップにおいて、原子炉格納容器内部調査の進展や原子力損害賠償・廃炉等支援機構の技術戦略プラン等を踏まえ、2017年9月に燃料デブリ取り出し方針、2019年12月に初号機の取り出し方法を決定しています。また、 これらを踏まえ、研究開発を継続的に実施していくこととしています。

(1)燃料デブリ取り出し方針

③ 複数の工法の組み合わせ

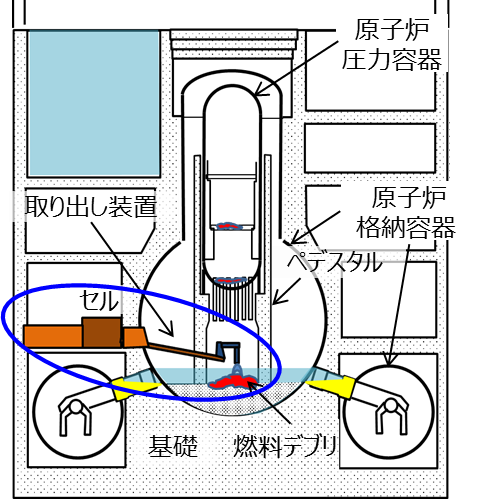

単一の工法を前提とせず、号機・部位に応じた最適な取り出し工法を組み合わせる。現時点では、アクセス性の観点から、原子炉格納容器底部には横からアクセスする工法、原子炉圧力容器内部には上からアクセスする工法を前提に検討を進めることとする。

④ 気中工法に重点を置いた取組

止水の技術的難度と作業時の被ばく量を踏まえると、現時点で冠水工法は難しいため、より実現性の高い気中工法に軸足を置いて今後の取組を進めることとする。

⑤ 原子炉格納容器底部に横からアクセスする燃料デブリ取り出しの先行

アクセス性・使用済燃料取り出しと並行作業が可能であることなどを考慮し、まず、原子炉格納容器底部にある燃料デブリを横からのアクセスで取り出すことを先行することとする。

出典:技術戦略プラン2019について(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)を一部加工

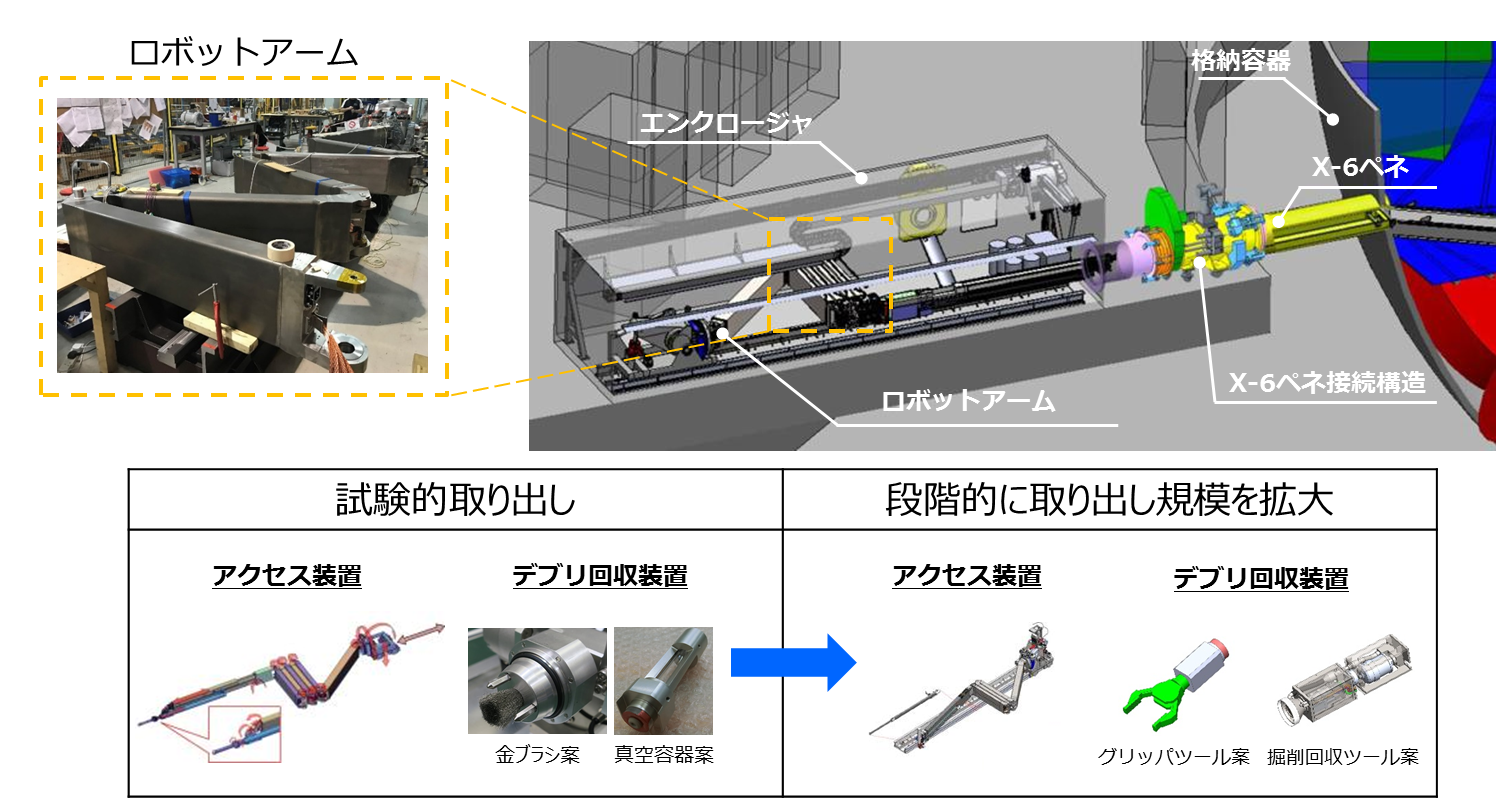

現場の状況を大きく変えずに、原子炉格納容器内に通じる既存の開口部から取り出し装置を投入、把持・吸引などにより試験的取り出しを開始し、段階的に取り出し規模を拡大していく一連の作業として進める。

取り出し開始後、得られた情報・経験を元に、燃料デブリの加工についても計画する。

② 燃料デブリの収納・移送・保管方法

取り出した燃料デブリは、容器に収納の上、福島第一原子力発電所内に整備する保管設備に移送し、乾式で保管する。

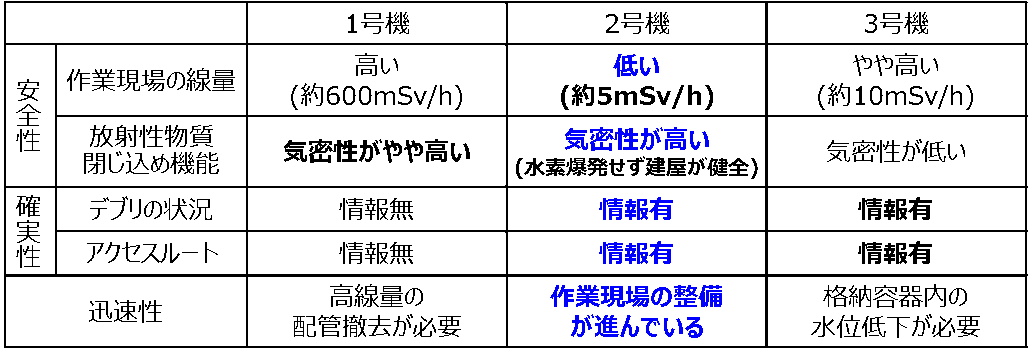

③ 燃料デブリ取り出しの初号機

「初号機」は、燃料デブリ取り出し作業における安全性、確実性、迅速性、使用済燃料の取り出し作業との干渉回避を含めた廃炉作業全体の最適化の観点から、2号機とする。

出典:中長期ロードマップ(2019年12月改訂)

各号機比較

出典:資源エネルギー庁作成

- 2号機原子炉格納容器内部詳細調査アクセス・調査装置ならびに試験的燃料デブリ取り出し装置のJAEA楢葉遠隔技術開発センターでのロボットアームのアクセス試験の様子【日本語版】(2023年3月)

- 2号機原子炉格納容器内部詳細調査アクセス・調査装置ならびに試験的燃料デブリ取り出し装置のJAEA楢葉遠隔技術開発センターでのロボットアームのアクセス試験の様子【英語版】(2023年3月)

資源エネルギー庁スペシャルコンテンツでも分かりやすく燃料デブリ取り出しについて解説した記事を公開中です。開発を担当しているメーカの方へのインタビューもありますので、是非ご覧ください。

- 福島第一原発「燃料デブリ」取り出しへの挑戦①~燃料デブリとは?(2020年2月14日)

- 福島第一原発「燃料デブリ」取り出しへの挑戦②~デブリ取り出しの難しさとは(2020年2月21日)

- 福島第一原発「燃料デブリ」取り出しへの挑戦③~海外の協力も得て挑む技術開発の最前線(2020年2月28日)

燃料デブリ取り出しは、ステップ・バイ・ステップのアプローチで、段階的に取り出し規模を拡大していく計画であり、更なる取り出し規模の拡大に向けた研究開発を進めています。

<主な研究開発の例>

お問合せ先

資源エネルギー庁 原子力発電所事故収束対応室電話:03-3501-1511

最終更新日:2023年6月9日