從「丟棄」到「傳承」。

孩子們描繪出的循環經濟體驗記

2025年9月23日〜29日,經濟產業省在大阪·關西世博會舉辦了能快樂學習循環經濟的「循環經濟實驗室」。我們把在會場的展覽及舞台活動學習到的資訊整理成文章,為各位介紹!

在上一次報告中,我們從「購買」、「使用」、「分類」、「循環」這4項行動,介紹了圓形經濟即「循環經濟」的基礎。這次的報告則更進一步,為各位介紹在大阪·關西世博會上,孩子們實際體驗「存在著循環的生活」的情形。

舉辦內容包含讓沉睡的衣服復甦的重製體驗、將不要的物品傳遞給他人的跳蚤市場應用程式體驗工作坊、將個人電腦拆解並從中尋找「寶物」的企劃等。這似乎成為孩子們用不同於以往的角度,重新觀察身邊物品,並發現還有「丟棄」以外的選擇的機會。

− 使用 −透過重製、修補,讓循環成為「自己的事」

各位的家裡是否也沉睡著捨不得丟掉的衣服呢?有點穿膩的衣服、尺碼不再合身的衣服,可是又寄宿著回憶,捨不得丟掉的衣服──能為這樣的衣服添加新設計,重新變成替日常生活增添色彩的存在,就是重製的力量。

會場內集結了從事服裝設計等的創作者社群NewMake的成員,讓會場化為了將孩子們的「要求」設計出來的場所。

也就是說,在這一天,孩子們變成了設計師。一邊和專業創作者討論,一邊讓沉睡的衣服重生為獨一無二的衣服。

──將媽媽不穿的洋裝修改為符合自己身高的短洋裝

──喜歡的T恤上有點污漬,就用會場準備的布料縫上口袋蓋住,變成具有新功能的衣服

──在整件佈滿花紋,平常不好穿出門的洋裝縫上素面布料,改成上學也能穿的低調設計

最令人印象深刻的光景,就是孩子們用認真的表情,盯著以俐落的手法操作縫紉機的創作者的雙手。NewMake代表細川先生說,過去在家庭中理所當然的這幅光景,現在已逐漸失去了。

「在家庭看見或使用縫紉機的機會減少,導致越來越多人都在不太知道衣服的製作過程之下長大成人。就像只要看過烹飪的過程,自然就會萌生珍惜食物的心理一樣,了解服裝也是人手製作的體驗,應該能養成珍惜物品的心吧。」

物品是由誰、在哪裡、如何製作出來?了解這個背景,就是重新思考我們與物品的關係的重要的第一步。

話雖如此,要在日常生活中立刻採取很大的行動也非易事。那麼,該從哪裡開始才好呢?

「首先,請試著選出您覺得『這樣的話應該會很有趣』的行動。例如,只是在衣服的破洞或污漬上貼個補丁蓋住,這樣也可以。」

重製和修補這些詞彙可能會令人有點緊張,不過如果只是用熨斗貼個補丁,或許任何人都能輕鬆完成。不需要追求完美。先累積小小的成功體驗,就能走向下一個更大的循環行動!

活動最後,孩子們穿上重製的衣服,與大阪·關西世博會的官方吉祥物脈脈一起舉辦了服裝秀

活動結束後,一對兄妹開心地說:「我們想直接把重製的衣服穿回家!」他們和重生的衣服一起離開了會場。另外,也有參加者說:「回家後,我想用用看縫紉機。」或許他們在這一天,讓「循環」這個詞稍微成為了「自己的事」。

就像這樣,每個人小小的喜悅和發現,會感染周遭的人們,形成連鎖。而連鎖的前方,一定存在著循環經濟所描繪的未來。

− 購買、循環 −如果把這個拿來賣,

能賣多少錢?

讓再利用貼近日常生活的指南

除了重製之外,還有其他能不立刻丟棄物品的選擇。其中之一,就是活用跳蚤市場應用程式。

在地區的市集或跳蚤市場,也可進行個人之間的物品買賣,不過由於舉辦日期和地點有限,或許有人會覺得有點不方便參與。但是,使用應用程式交易,就能不受日期或地點侷限,這樣的簡便性促成了現在有許多人使用跳蚤市場應用程式。

話雖如此,應該有很多人是「有在跳蚤市場應用程式買過東西,但沒有賣過」吧?因此,活動會場便舉辦了讓孩子們將不要的物品拿出來販售的工作坊。

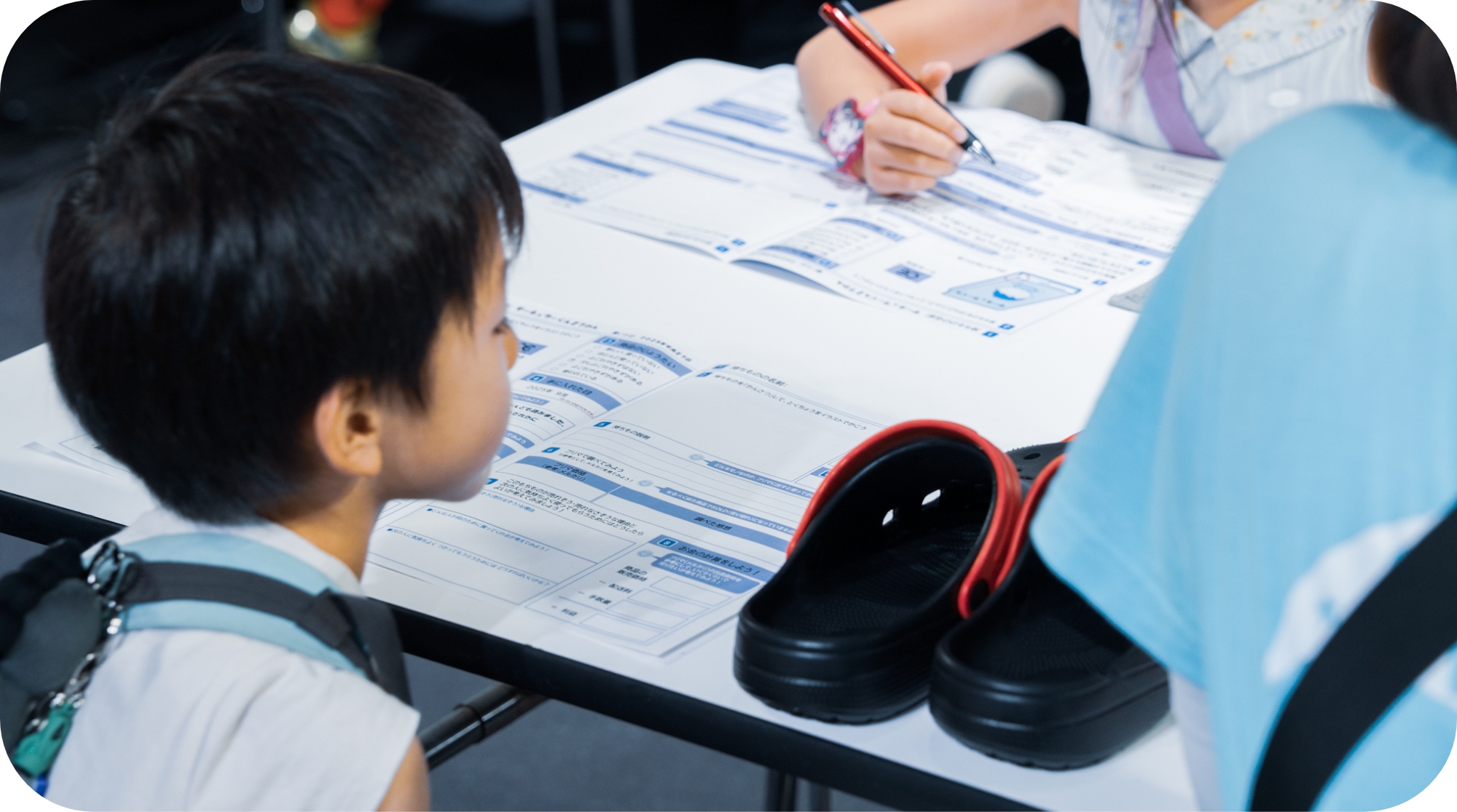

工作坊先請孩子們從會場準備的衣服和帽子、包包、玩具、馬克杯、湯匙等物品中選擇一項,並用這項物品來代表「在家中沉睡的不要的物品」。這個時候,現場使用的是在代表性的跳蚤市場應用程式「Mercari」的協助下製作的工作表,名為「CE(循環經濟)觀察簿」。孩子們假想要在跳蚤市場應用程式販售這項物品,並一邊回答「使用感如何?」、「為什麼要把這項物品拿來賣?」、「想賣多少錢?」等問題,一邊製作商品頁面。

仔細觀察物品,理解物品的特徵,並用文字表達。小損傷或顏色的變化,也是為了賣給某位買家的重要訊息。

最後扣掉運費,算出利潤。使用電子計算機算完後,孩子們都說:「有得到利潤喔!」透過把物品賣出去而不是丟棄,似乎讓他們體驗到賺取一點零用錢的樂趣了。

現在,或許「丟棄」是最方便的選擇。不過,只要有促使大家選擇「自己來賣出去」的指南,不丟棄的選擇應該也會更加貼近日常生活。CE觀察簿就成為了這個小小的助跑台。

− 分類、循環 −透過「拆解」發現

物品中隱藏的資源。

為什麼分類很重要?

即使是長期愛用的物品,總有一天「無法再使用」的時候也會到來。這個時候,重要的就是正確地「分類」。那麼,為什麼我們必須將物品「分類」後再放手呢?

提示就存在於筆記型電腦的拆解體驗中。究竟是怎麼一回事呢?讓我們看看會場的情形吧!

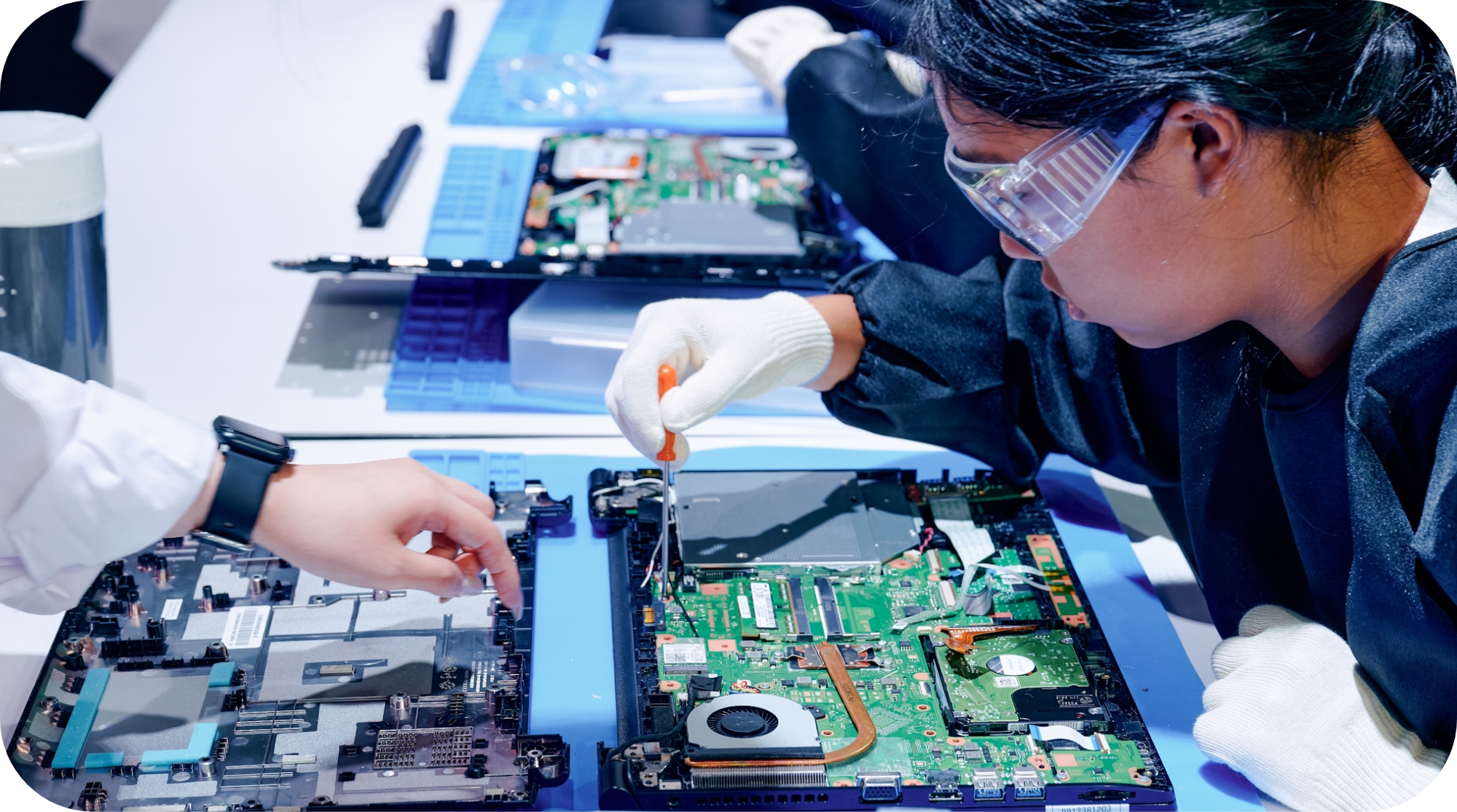

參加者戴著護目鏡,手拿螺絲起子,正在親手拆解筆記型電腦。轉動小小的螺絲拆掉,然後小心地卸下塑膠外殼。接著再卸下大量的螺絲後,出現在眼前的是內部複雜排列的導線和閃閃發光的零件。

「拆掉了!」──孩子們熱衷於拆解零件,感覺就像在尋寶一樣。孩子們聽著專業人員的解說「這裡有鋰喔」、「這個小零件裡使用了0.3克的金子喔」,眼睛散發光芒。連在一旁守護的大人也忍不住窺視,入迷地看著各個零件。

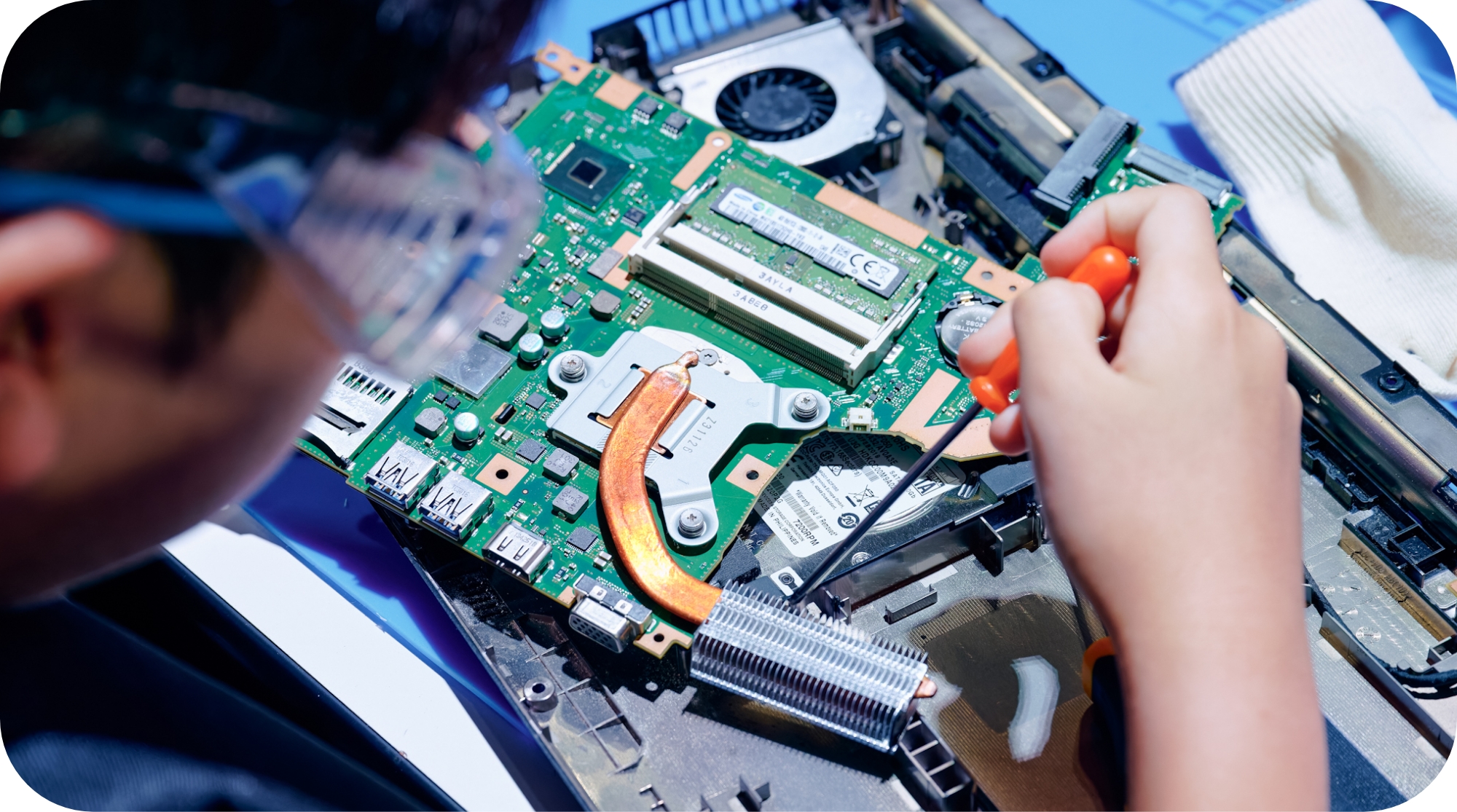

是的,筆記型電腦中有非常多零件,其中還包含了有都市礦山之稱的貴金屬和稀有金屬等貴重的資源。也就是說,如果沒有正確分類而直接丟棄,就會連這些貴重的資源一起失去了。相反的,只要能正確「分類」,這些金屬就能再次「循環」,變成製作下一個商品的一部分,繼續傳承金屬的壽命。

這不止於筆記型電腦。我們身邊的家電製品也都是貴重資源的寶庫。

即使物品壞掉,無法像以往一樣使用了,也不代表失去了價值。

丟掉就變成垃圾,分類就變成資源。透過我們每個人「正確分類」、「正確放手」,物品的價值中就會潛藏著變成下一個商品的可能性……!

換購智慧型手機或電腦時,各位一定要找找看基於「小型家電回收法 (僅限日語)」的回收箱或服務。令人意外的是,我們身邊應該就存在著循環的入口。

從實際體驗推廣循環的「故事」

循環經濟這種經濟機制,或許聽起來有點抽象,令人摸不著頭緒。更別說是親身「體驗」了,相信許多人都覺得很困難吧。

然而實際上,就如這篇文章所述,在我們的身邊就潛藏著循環的入口。用自己的力量製造過物品、修理過物品、將物品轉讓給過他人──這樣的實際體驗能在每個人身上播下種子,變成用各自的話語敘述的故事,並培育出下一個人的行動。

「能用第一人稱說的故事」具有推動人們的力量。在逐漸擴大的連鎖前方,將會誕生社會的循環。一邊享受小小的成功,一邊讓我們的生活漸漸形成「圓形」──相信您也做得到。