- ホーム

- 次代のEdTechイノベーター支援プログラム(Edvation Open Lab:EOL)

- 子ども目線を貫く鎌倉市の教育改革について

2023年2月28日

岩岡寛人氏

神奈川県鎌倉市教育委員会教育長

インタビュアー:五十棲浩二氏

経済産業省 商務・サービスグループ サービス政策課 教育産業室長

目次

文部科学省の官僚だった岩岡寛人氏は、神奈川県鎌倉市の松尾崇市長からのオファーを受け、2020年8月に35歳の若さで鎌倉市の教育長に就任。約1700ある全国の自治体の中で40歳未満の教育長は数える程度で、異例の大抜擢でした。就任後は、「鎌倉スクールコラボファンド」「かまくらULTLAプログラム」など、画期的な取組を行ってきたことでも注目を浴びています。今回は、経済産業省 教育産業室の五十棲浩二室長がホスト役となり、「鎌倉市の教育改革」について岩岡氏に話を伺いました。

子どもの視点に立った教育が重要

五十棲(以下、すべて敬称略):文科省から鎌倉市の教育長に就任して約2年半が過ぎました。最初はどんな意気込みを持って教育長のお話を受けたのでしょうか?

岩岡:議会同意人事(※1)ですので、当然、着任に際して多くの議員とお会いしたのですが、その際、「鎌倉で何をやりたいですか」とよく聞かれました。私の中にやりたいことはあったのですが、実はそれが答えではないと考えていて。やはり市民の皆様、現場の先生方、保護者、子どもたちの中に、「鎌倉でやるべきこと」の答えがあると思っていました。

鎌倉市に対しては、鎌倉時代から連なる歴史もさることながら、昔から多くの文豪が住んでいたことからも文化的素養度が高く、一方では湘南という文化圏の中に新進気鋭の起業家たちが集まっていて、まさに伝統と革新が混在している街というイメージを抱いていたので、そういった街の人たちの力を学校教育に活かせたら、素敵なことになるのではないかと考えていました。実際に色々な保護者、先生方、地域の皆様とお話しする中でも、自前主義で教育をすることに対する閉塞感や、もっといろいろなことにチャレンジしたいとか、地域の力を使って魅力的な教育を生み出したいというエネルギーを感じました。

学校現場が求めていること、鎌倉という地域が求めていることと、私の考えが一致したため、プラスのエネルギーに変えて、それが加速するような仕組みをきちんと作っていきたいと思いました。

※1 議会同意人事:市長が議会の同意を得て選任又は任命する人事。

神奈川県鎌倉市 教育長 岩岡寛人氏

五十棲:伝統と革新、自前主義という言葉がありましたが、そんな中で教育長としての立場から、今の教育にとって何が大事だと考えますか?

岩岡:「子どもの視点に立つ」ということです。教育の提供者が大人ということもあり、どうしても大人がヒーローになりたがる傾向があります。特に鎌倉は自分の生き方にこだわりの強い方も多く、大人が実現したい教育を子どもたちに押し付けようとすることも。そもそも子どもたちのためになっているのか疑問に思うこともあります。

「子どもたちの視点に立つ」には2つの意味があります。1つは「子どもの現在の視点」。子どもたちは様々な特性を持っています。教育活動の中で、どんなことに嬉しい、楽しい、辛いという感情を抱くかは人それぞれ。しかしこれまでの学校教育は、子どもたちの特性はひとまず置いておいて、「大人の言う通りに活動していたら、将来君たちはきっと幸せになれるはずだ」という、大人たちが提供する価値観が前提の教育だったと思います。しかしこの前提はすでに崩壊していて、今の子どもたちの特性や感情にちゃんと寄り添ってあげることが必要なのです。

もう1つは、「子どもの将来の視点」に立つこと。今の子どもたちは、20年後、30年後の社会に身を投じることになるので、今の社会を前提とした教育の組み立てでは子どもたちの不幸を招く可能性があります。ですから、子どもたちが将来飛び込む社会から逆算して、教育を組み立てる必要があると思うのです。

経済産業省 商務・サービスグループ サービス政策課 教育産業室長 五十棲浩二氏

五十棲:ありがとうございます。教育長から見て、現在の公教育が抱える課題とは何なのか。また、その課題に対してどのように挑戦されているのか、お聞かせください。

岩岡:まず「子どもの未来の視点」についてです。どんな未来が来るのか考えた時、社会の変化が激しい時代とよく言われますが、「社会の変化が激しい」というのは多義的で、昔から社会は大きく変化してきているので、今に始まったことではないと考えています。

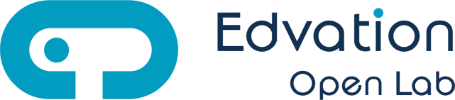

例えば、旧石器時代から平安時代にかけて狩猟社会から農耕社会にシフトしていく中で、獲物を追う(ことを教える)ことが「教育」だったのが、農作物を育てる(ことを教える)ことに変わったはずです。ですがこの変化には約1万年かかりました。次に物を作り始めて工業が発展するのに約1000年。さらに情報が価値を持つ時代までのスパンは150年ほどです。そこからまた新しい社会がやって来ますが、ここの変化のスピードが10年ぐらいでしょう。要するに、社会の変化のスピードが速くなっていて、人間が大人になるまでの期間よりも社会が変わるスパンの方が短くなってきている。ここに課題があると思います。

文部科学省「動画でわかるSociety5.0」より岩岡氏作成

例えば、現在が工業社会だったとして、20年後も社会がそのままなら、工業をベースにした教育をしていれば問題ありません。しかし全く違う社会になっていたら、今の社会を前提とした教育では、子どもたちの将来はどうなるでしょうか。こうした危機感は、教育界全体が認識しているものの、実はここにボトルネックがある。

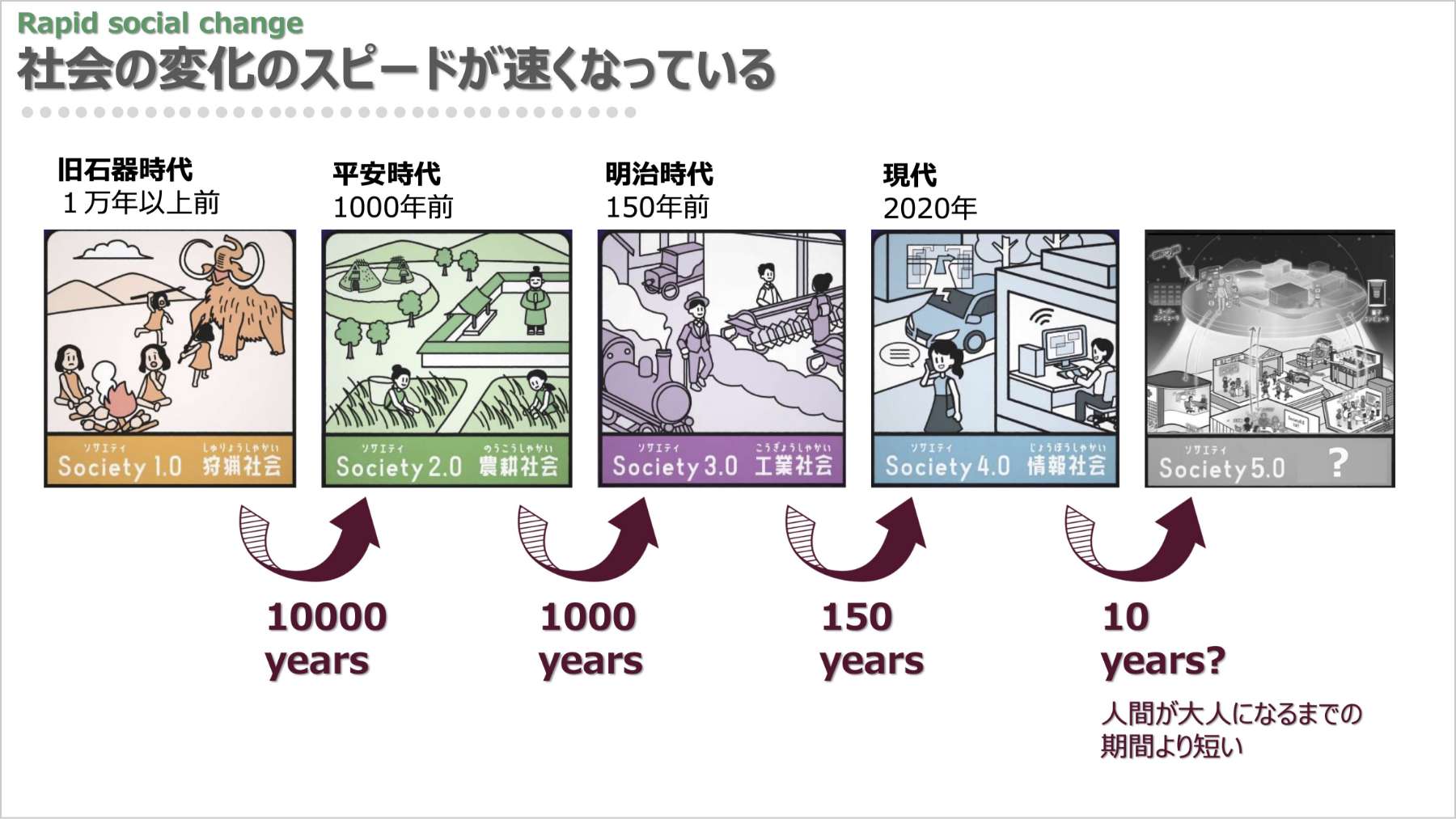

20年後の社会を見通した要請として、プログラミングやSDGs、PBL(課題解決型学習・※2)、STEAM(※3)、グローバル、DX等の教育バズワードが、公教育の現場に流れてくるわけです。社会が変化しているのだから教育も変わらなければ、というストーリーは共通認識としてあるものの、「それに対応するためのリソースが学校という現場に与えられているだろうか」という構造的な課題があります。これが民間企業の場合、当然、市場が変化したら、それに対して自社も変わるために設備投資をしたり、お金をかけて新しい技術開発をするでしょう。つまり、将来に向けてお金をかけるわけです。

しかし公教育は、法令や国の予算など非常に硬い仕組みの中で運用されていて、教職員の給与、教科書代、施設整備費等、今の教育のためのお金は国から提供されても、将来に向けた設備投資や学校自身で新しい教育にチャレンジしていくためのお金は制度的に保障されていません。さらに義務教育に至っては憲法上無償ですので、ステークホルダーである保護者から将来の投資に向けてのお金を直接とることはできません。社会的要請はどんどん流れ込んでくるのに、リソースが与えられないという板挟みで、学校現場は苦しんでいると思うのです。

※2 PBL(課題解決型学習):Project Based Learningの略。生徒が自ら問題を見つけ、さらにその問題を自ら解決する能力を身に付ける学習方法。

※3 STEAM:Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学・ものづくり)、Art(芸術・リベラルアーツ)、Mathematics(数学)の5つの単語の頭文字を組み合わせた教育概念。

岩岡氏の資料より

五十棲:現在の学校システムというのは、今を幸せにすることもなかなかできないし、将来のための投資もできないという意味で、少し構造的な疲労を起こしているということですか。

岩岡:そうですね。ツールや環境、経験など、社会的要請を乗り越えていくためのリソースを適切に与えていかないといけないのに、スローガンだけでは構造はなかなか変わらないと感じました。その上で、一市町村の教育委員会として、どのような手が打てるか。GIGAスクール構想は、ある意味、ツールの壁を壊しました。少なくとも、未来に近づくための貴重なインフラだと思いますが、環境と経験の部分は、GIGAスクール構想だけではアプローチできない部分がある。これが私の感じた課題感であり、「鎌倉スクールコラボファンド」という仕組みを作ろうと思った原動力なのです。

よい授業にお金が集まる好循環を作りたい

五十棲:鎌倉市独自の興味深い取組である「鎌倉スクールコラボファンド」の概要について教えていただけますでしょうか。

岩岡:学校が子どもたちの未来のための教育活動を行いたいと思った時、学校単独では社会とつながった授業をなかなか実施できません。一方、地域を見渡すと、NPO法人や大学、教育系スタートアップ、企業など、学校がやりたい授業に関するリソースを持っている組織や人たちがたくさんいます。その人たちと一緒に教育活動ができればいいのですが、平日の昼間に大人に手伝ってもらうには、当然、お金が必要。そのお金を工面するために、教育委員会の下にスクールコラボファンドというものを設立し、継続的に対価を支払える環境を作ったのです。各自治体が松尾市長(鎌倉市 現市長)にお願いをすれば、もしかしたら一般財源を使って予算を組んでもらえるかもしれませんが、義務教育の構造的課題に挑戦するものなので、どの自治体でもできる仕組みにしなければいけないと思いました。

「鎌倉スクールコラボファンド」とは、学校が主体となりながら、大学・NPO・企業等とコラボレーションして、より魅力的で豊かな学びの取組を実施し、学習指導要領に示されている「社会に開かれた教育課程」を実現することを目的としたプロジェクト。ふるさと納税の仕組みを活用したガバメントクラウドファンディングにより活動資金を確保している仕組み

https://www.furusato-tax.jp/gcf/2070

義務教育は無償なので、ステークホルダーである保護者は直接学校にお金を払えませんし、学校もいい取組をしたからといってお金をもらえるわけではありません。インセンティブがうまく働かない構造でもあったので、ファンドレイジング(※4)という活動を通じて、学校が子どもたちや社会にいいカリキュラムを提供したら、お金がちゃんと入ってくる仕組みにしようと。ファンドレイジングという手段は、持続可能な仕組みを作るのに一見矛盾しているように見えますが、よい授業をすればするほど社会の理解を得られ、お金が集まるような好循環を生み出したいと思いました。

※4 ファンドレイジング:単に資金を集めるだけではなく、社会課題を解決・改善するなど、「社会をよりよくしていくための資金集め」のこと。

1年間で子どもたちの価値観が進化

五十棲:今年度で3年目。2年間で約1200万円を調達できたとのことですが、手応えはいかがでしたか?

岩岡:よかったです。例えば、SDGsをテーマにした探究を行う場合、フードロスや難民問題、再生エネルギーなど、子どもによって探究したい課題は異なります。先生は全ての子どもに伴走できないので、これまでは「今年は難民問題を皆でやりましょう」とテーマを絞るしかありませんでした。子ども1人ひとりの興味関心に沿って幅広くテーマを設定する場合は、それぞれの子どもに対して探究課題に伴走する大人を付けなければなりません。そこでSFC(慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス)の横田浩一教授(慶應義塾大学政策・メディア研究科特任教授)や、地域のNPOである「未来をつかむスタディーズ」等と連携し、その先生をハブに総合学習を実施したり、知見のある方を探したりしました。

例えば、フードロスを探究課題としたグループの場合、自分たちに何ができるかを、フードロスに取り組む地元のカフェ経営者が一緒に考え、学校給食の残飯量を減らすプロジェクトに転化させました。また難民問題を探究課題としたグループでは、一見難民問題というと子どもたちにとって遠い国の話なのですが、実際に船で神奈川県にたどり着いた南ベトナムの方を招き、難民が日本でより暮らしやすい環境を作るにはどうすればいいかを一緒に考えることで、自分事として捉え、深く考えることに繋がりました。そして再生エネルギーを探究課題としたグループでは、発展途上国の学校に太陽光パネルを設置する取組をされているNGOの方に来ていただき、再生エネルギーの持つ力について、太陽光パネルを組み立てながら一緒に考えました。こういうことが学校内で同時多発的に起こったわけです。こんなことは学校単独ではできませんが、「鎌倉スクールコラボファンド」を活用すればできるのです。

岩岡氏の資料より

しかも新しい取組を、その年にやりたいと思ったらすぐにできるのも「鎌倉スクールコラボファンド」の強み。これまでは、先生方を研修して、力を付けさせて、それを実際に教育課程にまで落とし込んでいくまでに何年もかかりました。しかし、すでに知見のある方たちと組むことによって、やりたいと思ったら1ヵ月後でもプロジェクト展開が可能です。

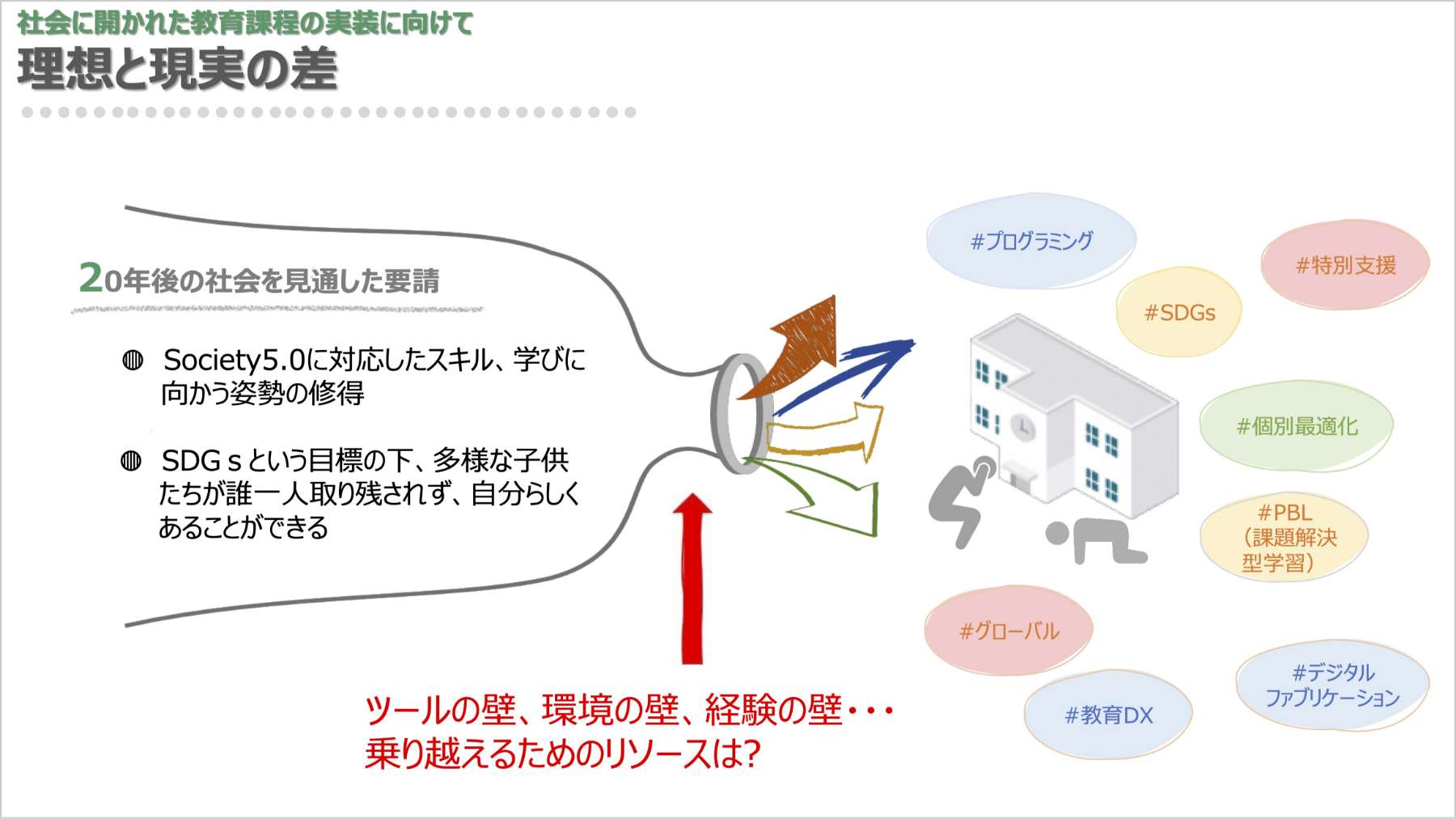

また、子どもたちに与える影響についても面白い結果がでました。日本財団の調査で「自分の行動で国や社会を変えられると思うか」という質問に対して、「思う」と答えた子どもは他国が50%以上なのに対して、日本は26.9%と断トツに低かったのです。そこで「鎌倉スクールコラボファンド」のプロジェクトを受けた子どもたちにも同じ質問をしたところ、「思う」と答えた子は81%。それも、「とても思う」が54%と半数を超えていました。1年間のPBL(課題解決型学習・※5)でこれだけ子どもたちの価値観が進化したのは、学校外の方々とのコラボレーションの力だと思います。

※5 PBL(課題解決型学習):Project Based Learningの略。生徒が自ら問題を見つけ、さらにその問題を自ら解決する能力を身に付ける学習方法。

岩岡氏の資料より

スクールコラボファンドが直面する2つの課題

岩岡:鎌倉市には小学校16校、中学校9校の計25校があるのですが、最初は学校も警戒したのか、初年度は2校しか参加しませんでした。ところが2年目は9校に増え、学校が地域とコラボレーションを組む土壌ができてきたと感じています。

五十棲:晴らしい取組だと思います。そもそもどのような経緯で「鎌倉スクールコラボファンド」の仕組みを思いついたのでしょうか?

岩岡:裏話になりますが、きっかけは実にユニークでして。社会の力を学校に活かすプロジェクトを漠然と考えていた時、ZOZOの前澤友作さんが行っていた「ふるさと納税企画」(※6)を松尾市長が見つけ、応募することになったのです。その時、「ふるさと納税」という言葉で閃いて、スクールコラボファンドの構想がまとまりました。早速、前澤さんにアタックしたところ結果的には撃沈しました……笑。しかし、この時の応募方法がTwitterのツイートだったため、それを見た市民の皆様から「やってほしい」というリアクションが多くあって。「それなら前澤さんからお金をいただかなくても自分たちでやろう」となり、そこから約2週間でふるさと納税のサイトをオープンしたのです。

※6 ふるさと納税企画:ZOZO創業者でスタートトゥデイ社長の前澤友作氏が、ふるさと納税の寄付先および活用する際のアイデアや意見を、全国の自治体から募った企画。

五十棲:面白いですね。

岩岡:でも課題もあります。大きく分けて2つ。1つはファンドレイジングの持続可能性に直面をしていること。鎌倉市の皆様からのご支援は増えてきたのですが、リピーターが育ちません。また、企業からの寄付が半数を占めますが、鎌倉市は「企業版ふるさと納税」の対象外のため、企業寄付自体は伸びません。中には、「全国規模なら寄付してもいいが、どうして鎌倉というローカルに投資をしなければいけないのか」という意見もありました。

そしてもう1つがファンドレイジングと入札制度との関係です。教育領域の場合、同じスペックの事業者が存在した時、「価格が安い」といった理由だけで業者を決められません。やはり、子どもたちがどれだけ信頼を寄せられるかなど、単なる入札制度では図れない要因があります。また、プロポーザル(※7)をかけて、そこから入札者が決定し、契約をしているとスピード感にも課題が出てきます。それを避けるために、金額を抑えて随意契約の範囲内で行うようにしていますが、これだと事業者にとっては金額が少なく、サービス的な部分が強くなります。そこに課題感があると感じています。

※7 プロポーザル方式:プロポーザル(提案書)の提出を求め、提案者を総合的に評価して選定する方式のこと。

不登校の子どもに向けた探究プログラム

五十棲:経済産業省としても、教育にかけられている予算が少ないといわれる中、教育全体に入ってくるお金の総量を増やすことは凄く大事なことだと思っています。寄付も、母校にならするとか、次世代の教育のためならお金を出してもいいという方は結構いらっしゃいます。様々な方に教育を支えてもらう仕組みの一つとして「鎌倉スクールコラボファンド」は非常に興味深い取組です。

続いて、鎌倉市でのもう一つのユニークな取組である、「かまくらULTLAプログラム」についても教えてください。

岩岡:「鎌倉スクールコラボファンド」が、子どもたちの将来から逆算した教育を実現するためのプロジェクトなら、「かまくらULTLAプログラム」は、子どもたちの今に着目した教育をどうやって届けるかに重点を置いています。端的にいえば、不登校の子どもに向けた探究プログラムです。

どんな考えから生まれたかというと、1つは、文部科学省が提唱する「“個別最適な学び”を実体化するためのツールがない」と思ったこと。個別最適な学びというのは、教師が児童を個別化させていく授業者側の要素と、学習者が自分の学び方を個別化させていく学習者の視点に立った要素があります。明らかに重要なのは「学習者の視点に立った要素」です。

「かまくらULTLAプログラム」とは、不登校、あるいは休みがちになっている学校に通うのがつらいと感じている子どもたちに向けた3日間の探究プログラム。森、お寺、海などに集まり、日帰りで探究的な学びを行います。参加者1人ひとりの個性や特性に応じて、自分らしく学んでいく方法を見つけることができる

五十棲:動物が好きとか、鉄道が好きとか、子どもによって深めたいものが違いますし、学び方についても子供によって文字優位かビジュアル優位かとった違いがあります。その違いを理解した上で子ども中心に学び方を考えていくことを重視しよう、そんなイメージでしょうか。

岩岡:おっしゃる通りです。その中で特に課題なのが、不登校など学校に行きづらさを感じている子どもたち。「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」というのが文科省の調査でありますが(※8)、本質的な原因に迫れているかというと疑問があります。学業不振が原因で不登校になったというお子さんに勉強のサポートをしたからといって学校に行けるかというとそうでもない。友人関係で学校に行けなくなったと分析しても、問題のある友人と距離を取らせて学校に行けるようになるかといったら、クラス替えをしても行けなかったりするわけです。となると、原因を捉えられていないのではないか、根っ子になる本質的な原因があるのではないかと。

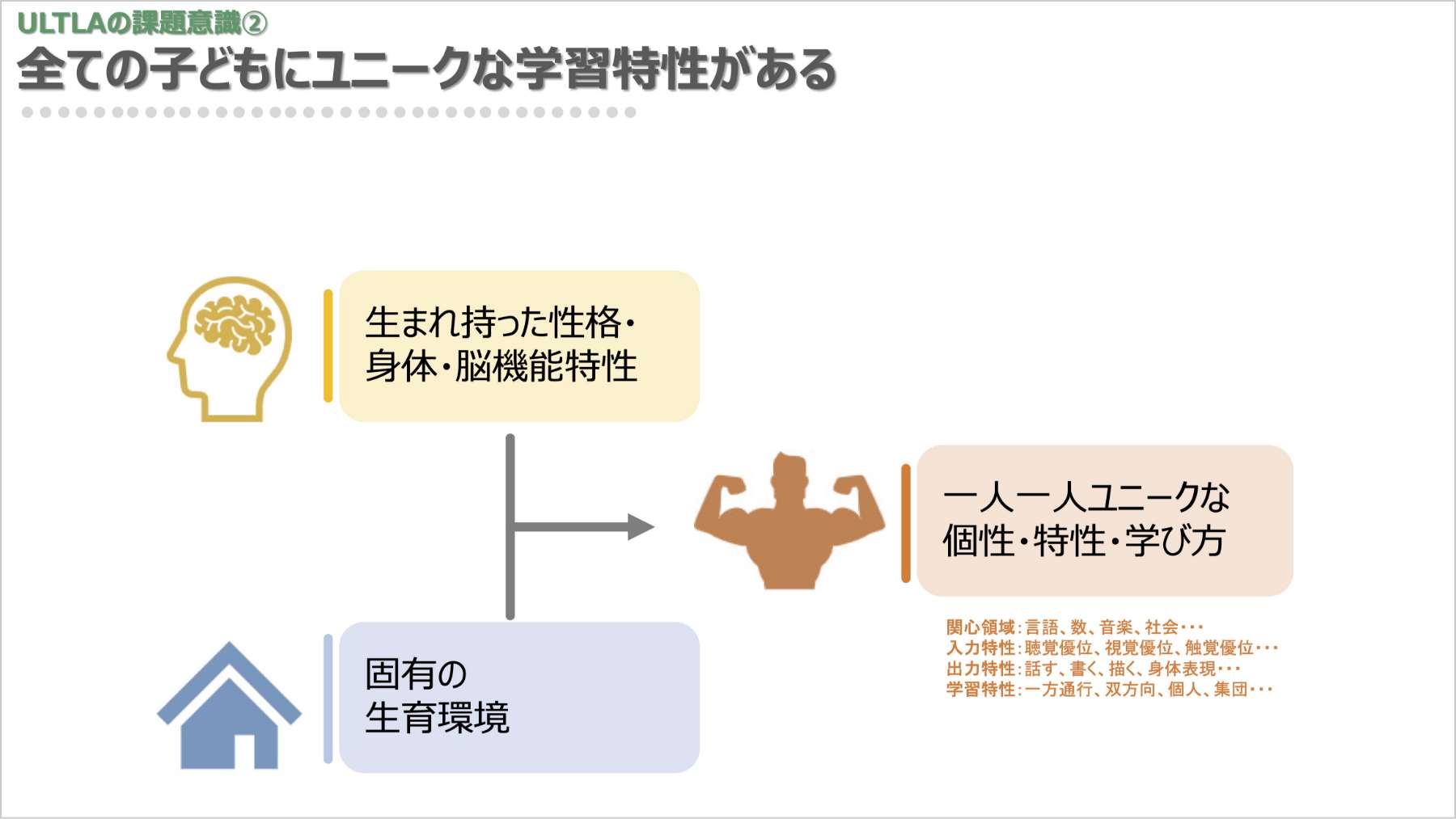

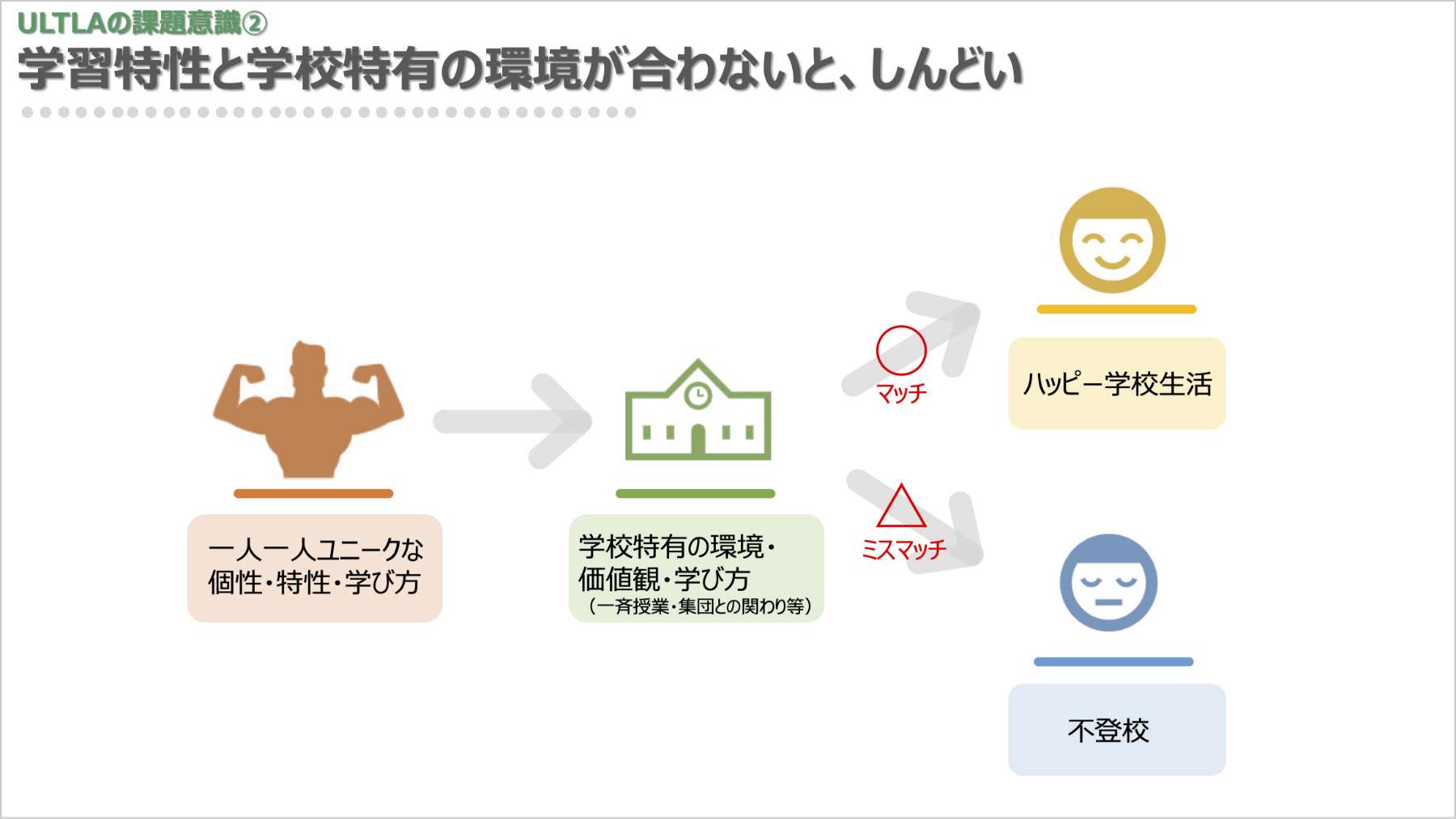

これは我々の仮説ですが、生まれ持った性格、生育環境によって、1人ひとりの個性や特性、学び方があるはずだと。だから関心領域はもちろん、インプットやアウトプットの方法も、学び方も人それぞれで、そうした「個性」「特性」「学び方」が、学校特有の環境や価値観、学び方に合う子どもは、ハッピーな学校生活を送れます。しかしこれが合わないと、その子どもにとって学校がすごくストレスのある場所になるわけです。

※8 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302902.htm

岩岡氏の資料より

参加後にいい方向に変容する子どもたちが多い

岩岡:これまでの不登校の支援は、学校特有の環境に子どもたちをいかに合わせるかというところに偏っていると感じました。学習サポートをしても、結局は、学校の目的価値の一部を切り取り、子どもに渡しているのと同じです。もちろん、不登校の子ども達の中にも、学校での学びを求める子供たちもいますし、学校に復帰することで再度花開いて郁子友達もたくさんいますので、教育支援教室や学校による学習サポートは引き続き大変重要です。しかし、子どもが一生付き合っていくのは、学校特有の環境ではなく自分の学習特性なので、この学習特性自体を伸ばしてあげることも大切だと思いました。その子どもにとっての学び方を教えてあげることで、その子が本当に自立できるのではないかと思い、「かまくらULTLAプログラム」を立ち上げたのです。このプロジェクトでは、どういう学び方が面白いか、楽しいか、苦手かがわかるような探究のワークショップをセットにしています。実際に試すことで、子どもたちは「自分の取扱説明書」がだんだんわかってくるのです。もちろん答え合わせも大切で、周りにいるコミュニケーターの大人たちが、「いいね!」「最高だね!」「楽しいよね」と言ってあげたり、成果を発表して、それに対してフィードバックするなど、そういう場をたくさん作っています。

岩岡氏の資料より

五十棲:本当に素晴らしいと思います。いろいろな子どもたちがいる中で、学びの形もそれぞれ、まさに学習者視点で学ぶということですね。やってみて課題はありますか?

岩岡:「かまくらULTLAプログラム」自体に関しては、目立った課題は見当たりません。2年間実施しましたが、参加した子どもと保護者にアンケートを取ったところ、次回も参加したいという人が100%でした。例えば、集団が怖いという子がいて、プログラムに参加しても1日目は集団から外れた場所に1人でいました。ところが今その子は、開門前から登校して、門が開くと同時に学校へ入って友達と遊んでいます。プログラムは3日間だけですが、このように大きな変容を見せる子どもたちは多い。信頼できる大人たちと自分らしくなれる空間を作ってあげただけで、子どもたちが変われるのです。

五十棲:今後はどう展開していきたいですか?

岩岡:学校の中で実現していくという思いが強いので、来年度はこのプログラムで活用している学習特性のアセスメントを学校が使いたいと思った時に使えるような環境作りを進めたいです。また、家から出られない子どもは、ハードなコミュニケーションを求められる場に入るのはしんどいと思うので、オンラインで支援できる環境をロートこどもみらい財団と連携して作っています。さらに令和7年を目標に、不登校のお子さん向けに特例校の設立も考えています。

五十棲:長期欠席となっている児童生徒は現在、全国の小中学校で約30万人です。潜在的には不登校傾向の子どもはもっといるとも言われていますが、「かまくらULTLAプログラム」のようなプログラムが学校やオンライン、他の自治体に広がっていくことを期待しています。逆にそれができるようにするためには、コラボファンドのようなシステムを含めて、皆で教育を支援していくことが必要だと思いました。

心理的安全性を持って協力し合える関係性作り

五十棲:本当にいろいろなことに意欲的に取り組んでいらっしゃるところだと思いますが、これからの鎌倉市の教育についてはどうお考えですか?

岩岡:何をやるかということよりも、一番大事なのは、当事者である子どもたち、先生方、保護者、地域の人たちが、常にワクワクしている状態をうまく作れるかということ。その状態を作ってあげられるなら、手段や方法は何でもいいと思っています。逆に言うと、「テクノロジーを全く使わないで稲作だけやる学校」があっても、それによって子どもたちがワクワクした学びを実感できるのなら、それはそれでありだと思います。何よりも、ワクワクできる環境をどうやって作るかを重視したい。そのためには、「鎌倉スクールコラボファンド」のような取組もそうですが、心理的安全性を持って協力し合える関係性作りがすごく大事だと思っています。

五十棲:おっしゃる通りで、経済産業省も「未来の教室」をやってきて、心理的安全性みたいなものがない学校は、単純に改革だけやっても、なかなかうまくいかないという実感があります。学校全体に、心理的安全性が高くて豊かな土壌が定着することで初めて、様々な取組が芽吹いていくのだと感じます。「地域や企業がどうして学校に入ってくるの」という話もありますが、そうではなくて、「地域や企業も子どもたちを助けたいという思いは一緒。お互い助け合えることをやっていけるといいな」と思いながら話を伺っていました。子どもたちの未来と今と、両方を幸せにするということで、たいへん素敵な取組を聞かせていただきました。ありがとうございました。

最終更新日:2023年3月24日