新型コロナウイルス感染症は、人々の行動や経済に大きな影響を与えました。

今回は、人々の行動の変化との関係性が一定程度想定される「通信販売」について、統計結果ではどのような動きをしているのか見ていきます。

コロナ禍で低水準の小売業

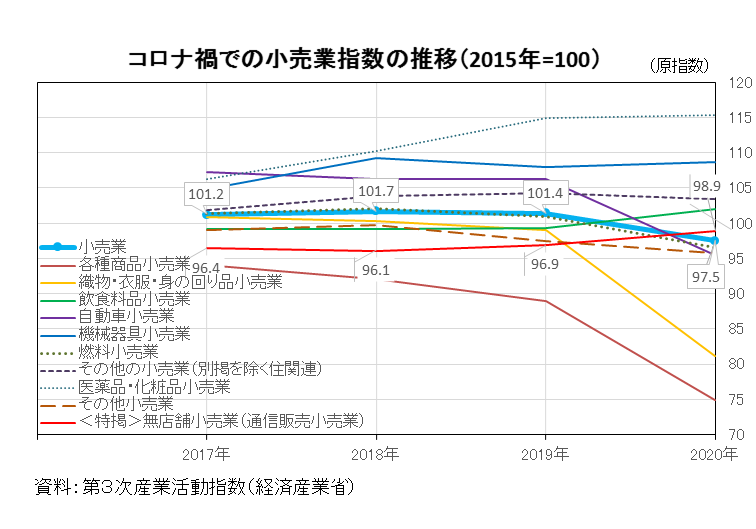

第3次産業活動指数でみた2020年の小売業(実質値)は、訪日外国人旅行者減によるインバウンド需要の消失をはじめ、緊急事態宣言下での外出自粛、臨時休業及び営業時間短縮など、感染症の影響を大きく受けました。

内訳業種別では、外出自粛による「おうち時間」の増加を背景とした内食需要の拡大や、テレワーク(在宅勤務)の増加によるパソコンなどのリモートワーク関連家電、さらに、より過ごしやすい生活環境を求めての白物家電購入の動きなど、“コロナ特需”から、飲食料品小売業や機械器具小売業などの一部の業種においては、高い水準の指数値で推移したものの、小売業全体での指数値は97.5、前年比3.8%の低下となりました。

ここで注目なのが、前年比2.1%と上昇している無店舗小売業(通信販売小売業)についてです。

なお、前述の飲食料品小売業や機械器具小売業など好調な業種においても、店頭販売と併せて通信販売を実施している場合があり、例えば、新規会員登録数が飛躍的に伸び、それに伴って注文数が激増したことから一時注文を停止したネットスーパーがあったことなど、通信販売の利用割合が増加する傾向もありますが、これらは、無店舗小売業(通信販売小売業)には含まれないため、実際の通信販売はさらに大きいものと思われます。

足下の動きも好調な無店舗小売業(通信販売小売業)

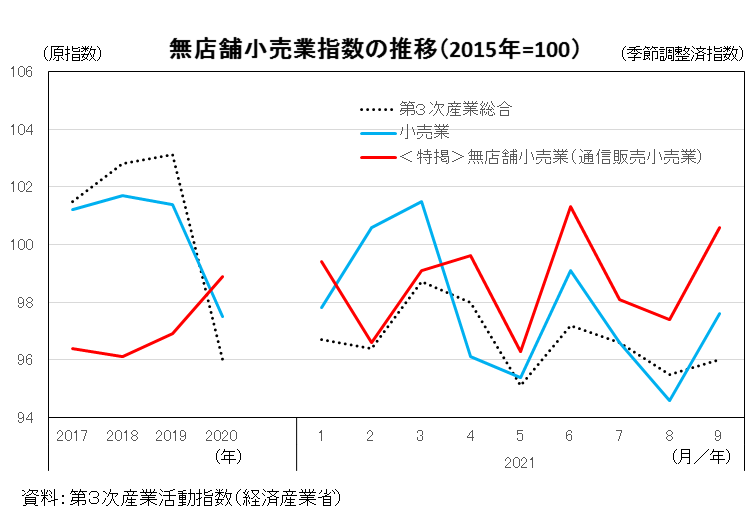

無店舗小売業(通信販売小売業)と小売業について、2021年9月までの推移を比較します。

2019年までは小売業の指数値が、無店舗小売業(通信販売小売業)の指数値を上回っていましたが、2020年で逆転しています。 また、2021年に入ってからも、2月と3月を除き、小売業の指数を無店舗小売業(通信販売小売業)が上回っています。

さらに、無店舗小売業(通信販売小売業)は、概ねの時点において2019年の指数値の水準を上回っており、コロナ禍においても好調の動きが読みとれます。

家計でもネットショッピングの支出金額は増加傾向

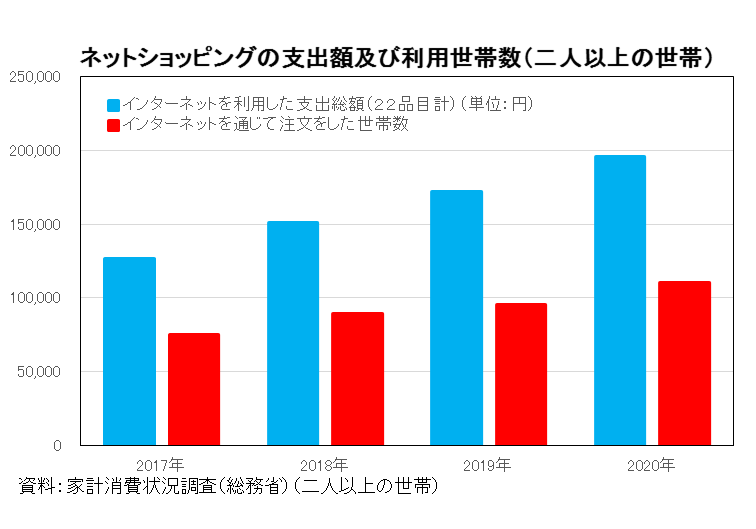

次に、家計支出側の統計数値の動きを、家計消費状況調査(総務省)の結果から見ていきます。

この調査の結果からは、家計のネットショッピングの支出額及びネットショッピングを利用した世帯数について見ることが出来ます。

なお、前述の無店舗小売業(通信販売小売業)が、実店舗を持たずに行う通信販売等の活動を範囲としているのに対して、家計消費状況調査のネットショッピングは、実店舗での店頭販売と並行して行う通信販売等の活動についても含むため、厳密には、両者は対象とする活動の範囲が異なることに留意が必要となりますが、ネットショッピングの支出額、ネットショッピングの利用世帯数ともに、年々増加していることがわかります。

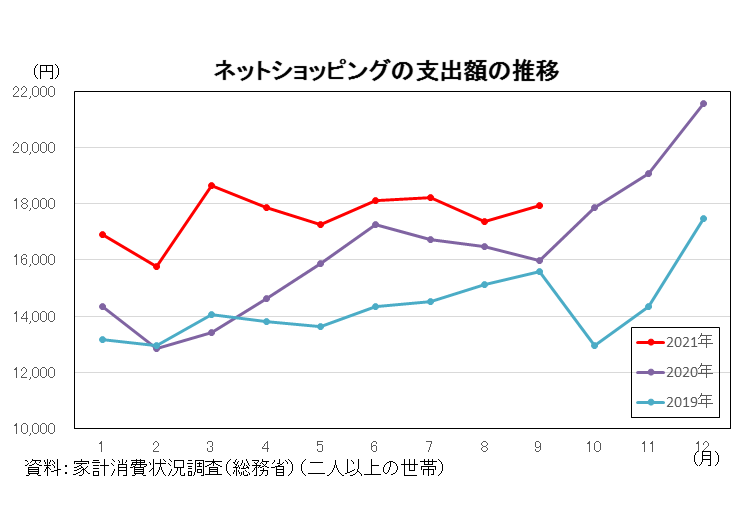

さらに、ネットショッピングの支出額については、2019年1月から直近の2021年9月までの月別の推移比較でも、年々増加していることがわかります。

コロナ禍での行動変容が要因か?

コロナ禍では、多くの人の行動が変容しました。代表的なものとしては、外出自粛による「おうち時間」の増加ではないでしょうか。

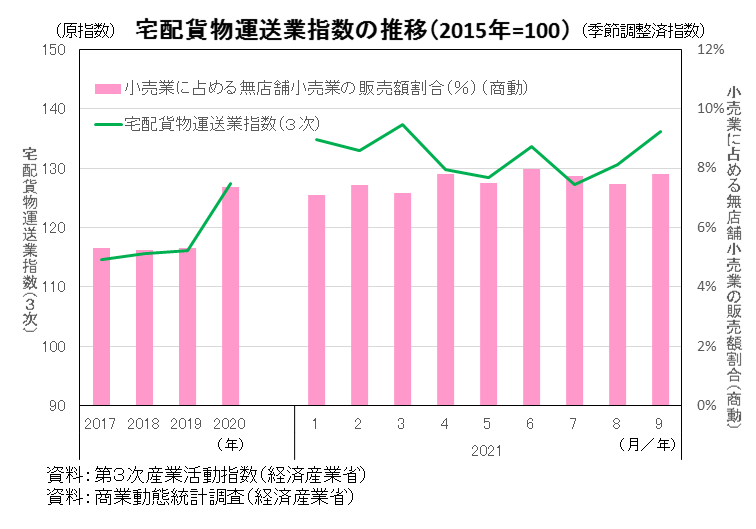

例えば、宅配貨物運送業指数では、2020年以降、高い水準で推移しています。 また、指数値が高い水準で推移していることと同様に、小売業に占める無店舗小売業の販売額割合も、2020年で増加し、その後も同程度の割合を維持しています。宅配貨物の全てが通信販売で購入した商品(荷物)ということではありませんが、宅配貨物運送業への波及効果についても一定の影響はあるものと思われます。

このことから、テレワーク(在宅勤務)により、在宅している時間が多くなることで、荷物を受け取りやすい環境となったことも、通信販売が好調な要因のひとつなのかもしれません。

コロナを期に多様性の進む小売業

ここまで、通信販売について統計結果から読み解いてきました。

コロナを期に大きく変わった人々の行動は、今後、コロナが収束してもコロナ禍前に戻ることはないとも言われています。そのような中、小売業においては実店舗での店頭販売と並行して、ネットスーパーやネットコンビニ、店頭購入商品のお届けサービスなど、新たな販路の開拓及び顧客サービスの拡充に力を注ぐ企業が増えてきております。

今後、ますます販路と顧客サービスの多様性が進むであろう小売業に注目したいところですね。