3大家事と言われる料理・洗濯・掃除。時短との戦いでもある3大家事を手助けしてくれる様々な家電製品やサービスのうち、今回は「洗濯」事情について統計からみていきます。

(関連記事:家事の強い味方、食器洗い機)

高機能・大容量タイプが人気、家庭向け洗濯機

洗濯機の世帯普及率(平成26年全国消費実態調査、総務省)は100%近い水準に達しており、現在世帯に1台が当たり前となっている家電製品といえます。近年、海外のグローバルメーカーのものも多数見られるようになってきましたが、国内メーカーによる販売動向はどうなっているでしょうか。

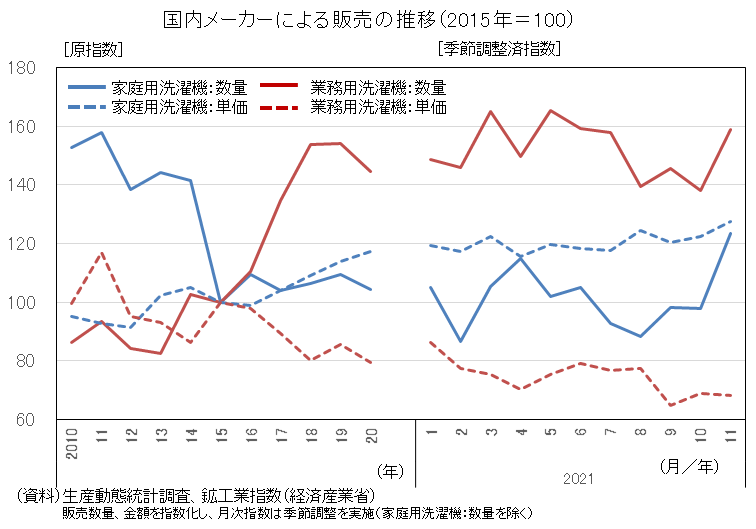

家庭用洗濯機の販売数量(生産動態統計調査、経済産業省)をみると、2010年以降低下傾向でしたが、2015年から低下傾向が一段落し、以降は緩やかな上昇傾向がみられます。

ただ2020年は、コロナ禍の影響や2019年の消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動から落ち込みがみられました。また2021年の月の推移をみると、長引く半導体不足の影響もあり、低下傾向で推移した時期もみられました。

販売単価(販売金額を販売数量で割った1台あたりの金額)については、2010年以降右肩上がりにあることがわかります。販売単価の上昇は、家事の時短ニーズを背景に、高機能化や大容量化が進んでいる影響があるのではないかと考えられます。

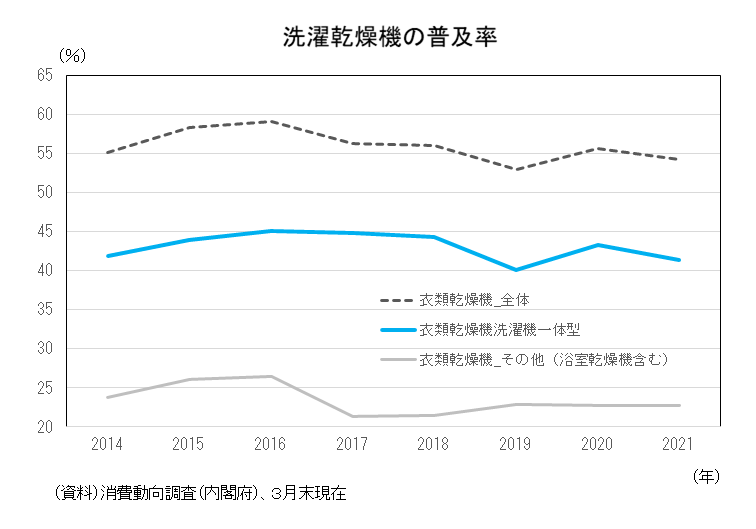

ここで高機能タイプのひとつ、乾燥機能付き洗濯機の普及率をみると、4割程度で推移しています。衣類乾燥機全体では5割前後で推移しており、ここ数年間上昇傾向はみられないという結果になっています。時短効果だけでなく、寒冷地や花粉・アレルギー対策等で一定のニーズがあるものの、「洗う」に比べて「乾燥させる」工程は、外干し文化の影響が少なからずあるのかもしれません。

苦境のクリーニング、新たなサービスも

業務用洗濯機に目を向けてみると(一つめグラフ)、国内メーカーによる販売数量は、家庭向けと同様に2020年はコロナ禍の影響で落ち込みがみられたものの、上昇傾向にあります。主力ユーザーのリネンサプライ業がオリンピックを契機とした宿泊施設の増加等で好調であったためと考えられます。

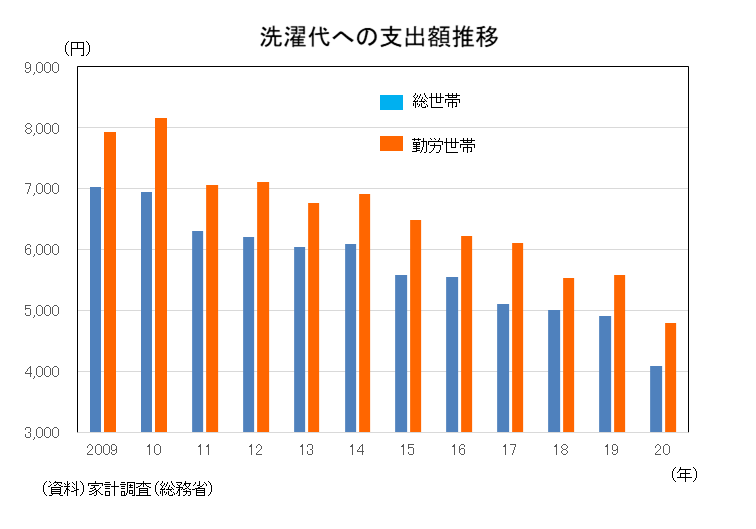

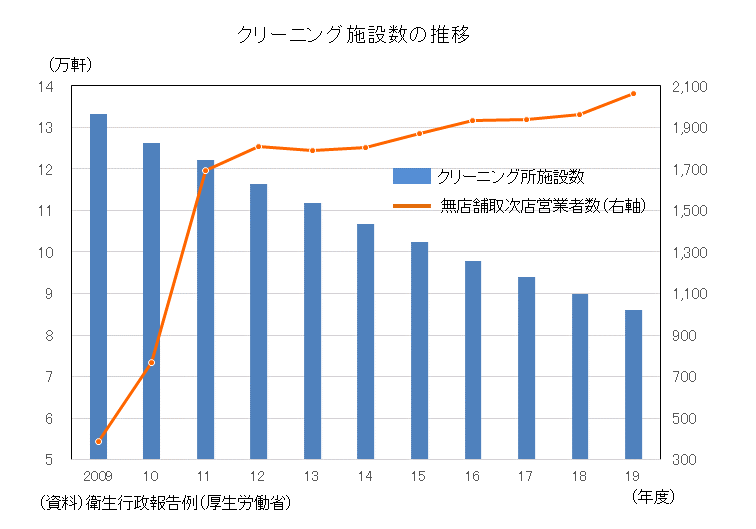

その一方で、家庭の洗濯アウトソーシングサービスのひとつであるクリーニングは、「洗濯代」(クリーニング代含む)への支出は年々減少、クリーニング施設数も減少と縮小傾向がうかがえます。

衣服の素材開発とともに、洗濯機や洗剤もデリケート素材を洗える機能を備えるなど高機能化が進んでいることや、衣服のカジュアル化がコロナ禍で加速していることも影響していると考えられます。

さらに、寝具等の大型の洗濯ものが洗えることや時短ニーズにより、コインランドリーを使用する人が増えているという民間の調査結果もあり、洗濯は「おうちで洗う」、「自分で洗う」傾向にあるのかもしれません。

このように、現在のクリーニング業は縮小傾向がうかがえますが、近年は新たなサービスが見られるようになってきており、また、クリーニング施設のうち、いわゆる「ネット宅配クリーニング」といった店舗を持たない業態(無店舗取次店営業者)は増加傾向にあります。様々な家事のアウトソーシングが進む中、「洗濯」のアウトソーシングがどのように進んでいくのか興味深いところです。