感染症の拡大がテレワークの普及を後押し

2020年、新型コロナウイルス感染症が発生したことにより、外出制限などの行動規制が実施され、その結果、日常生活だけでなく、幅広い業種での働き方にも大きな影響が及びました。

その一つとして、テレワーク(インターネットなどを利用して、本来の勤務場所から離れ、自宅などで仕事を行うスタイル)が急速に普及しました。

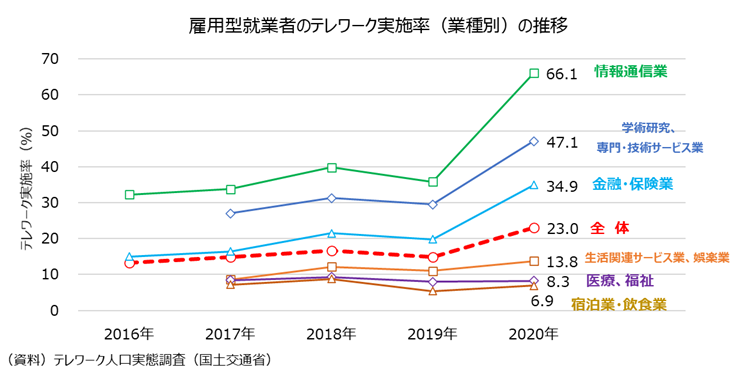

テレワークは、感染症拡大以前にも一部で導入されており、感染症拡大前の2019年では、自営業などを除く雇用型の就業者がテレワークを実施する割合は14.8%でした。しかし、2020年に感染症が拡大すると23%にまで増加しました。

一方で、テレワークを導入しやすい業種とそうでない業種があり、対面型のサービスが中心となる宿泊業・飲食業は、テレワーク実施率が6.9%(2019年は5.4%)と低いままとなり、テレワーク業務との親和性が高い情報通信業では、実に7割近い人がテレワークを実施しました。

事業継続に効果を発揮したテレワーク

感染症の拡大により、2020年は様々な制約が発生し、その影響によって各業種とも、活動に大きな制限がかかりました。

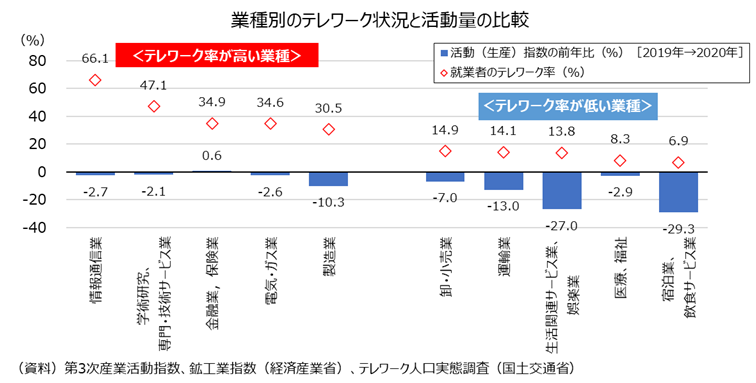

感染症の影響が大きかった2020年における各業種の活動量とテレワーク実施率を比較して見ると、医療、福祉などの例外的な業種はあるものの、テレワーク実施率が高い業種の方が、活動量の減少率が小さい傾向が見られます。

2020年は、対面型の業務が制約される期間が続いたため、その間、テレワーク実施で業務を継続することができた業種は、活動量の減少を抑えることができたと考えられます。この観点から考えると、テレワークの実施は、感染症拡大の緊急時において、事業継続に強い力を発揮したと言えそうです。

テレワークは生産性にどのように影響したのか

テレワークの普及が進んだことにより、テレワークが通常の業務方法と比べ生産性は高いのかといった議論も様々な場面で聞くようになりました。

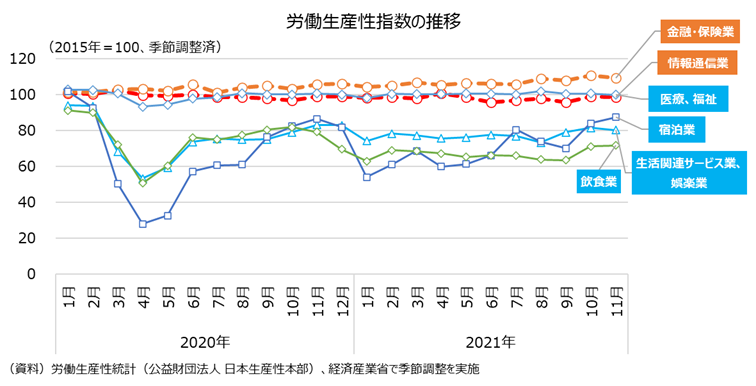

労働者一人当りが生み出す生産量を表す指数(労働生産性指数)で比較してみると、テレワーク率の高い情報通信業や金融・保険業では、感染症拡大の影響等があった2020年、2021年においても労働生産性に大きな変化は見られません。

一方で、テレワーク率の低い宿泊業、飲食業、生活関連サービス業、娯楽業では、月によって労働生産性が大きく変動しています。

テレワーク率の低い業種では、対面型業務の制限などの影響を受け、労働生産性の低下を余儀なくされたと考えられます。

他方で、テレワーク率の高い業種は、対面型業務の制限の影響を小さくすることができ、かつ、通常の業務方法をテレワークに切り替えた影響もほとんど見られなかったと考えられます。

テレワークの生産性については、今後、議論が進む中で明らかになってくると考えられますが、今回のような緊急時において、スムーズにテレワークに業務形態を切り替えることができる柔軟性を持ち合わせていることは、様々な面で強みを発揮すると言えそうです。