最近、冷凍食品やスイーツなどの食品を始め、様々な商品を販売する自動販売機のニュースを目にすることが多くありませんか。駅や商業施設から離島まで、全国各地に設置されており、身近な存在の自動販売機。

今回は、「自動販売機」について統計から見ていきます。

コンビニエンスストアの50倍規模!飲料用は減少、食券など券類販売用は普及が進む

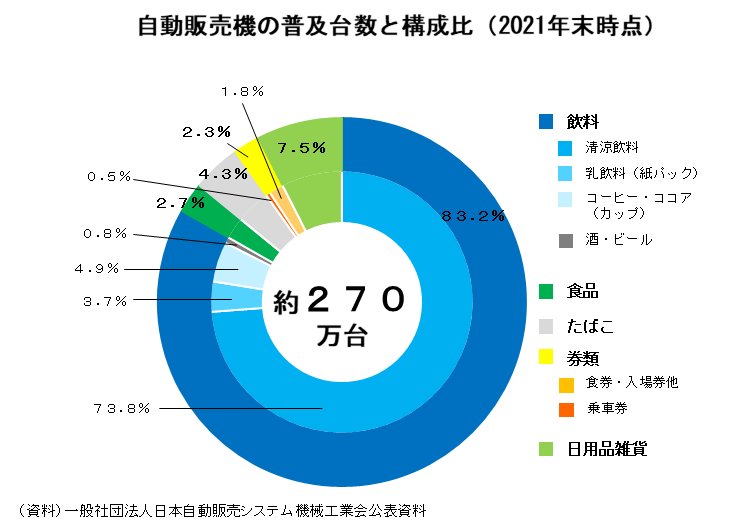

国内の普及台数を見ると、2021年末時点で約270万台となっています。用途別では、飲料用が8割以上を占めており、次いで日用品雑貨用、たばこ用、食品用、最も少ないのが券類用(乗車券、食券・入場券他)となっていますが、いずれも1割未満であり、飲料用が圧倒的に多いことがわかります。自動販売機を一つの販売チャネルとすると、コンビニエンスストア店舗数の約50倍の規模であり、夏は冷たく、冬は暖かい飲み物を手軽に購入できる場として広く普及していることが見てとれます。

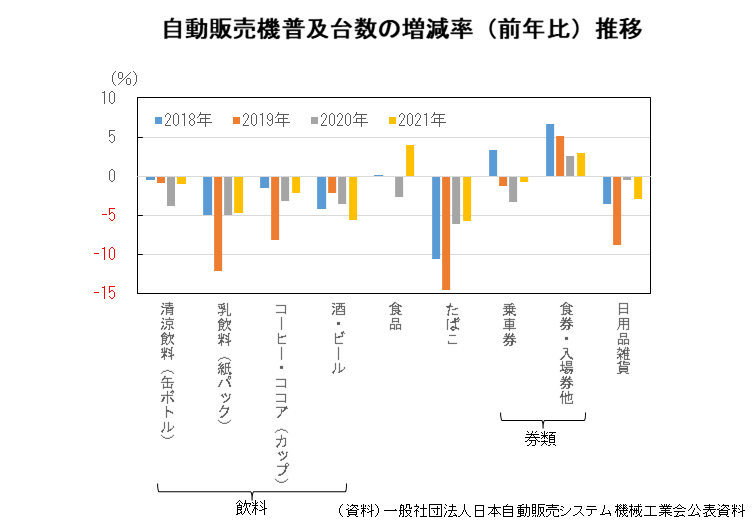

このように圧倒的に多い飲料用自動販売機ですが、ここ数年の普及状況をみていくと減少傾向にあります。特に紙パックやカップタイプは減少率が大きく、これらは持ち運びの観点やまとめ買い需要なども影響しているのかもしれません。この他、たばこ用、日用品雑貨用も減少傾向にあり、全体として国内の設置は飽和状態にあると見られます。

その中で唯一増加が続いているのが「食券・入場券他」用です。飲食店においては、持ち帰り商品における軽減税率導入への対応や提供スピードの向上、人件費の削減等で需要が拡大するとともに、新型コロナウイルス感染症(以下、感染症)拡大以降においては、非対面決済ニーズの高まりなどにより導入が進んでいることがうかがえます。

また、「食品」用は2021年に大幅な増加が見られました。感染症拡大以降、飲食店等がお店と同じ味、質の高い食材を提供する、新たな販売スタイルとして急増したことが考えられます。

国内生産台数が伸びている食品や玩具用自動販売機

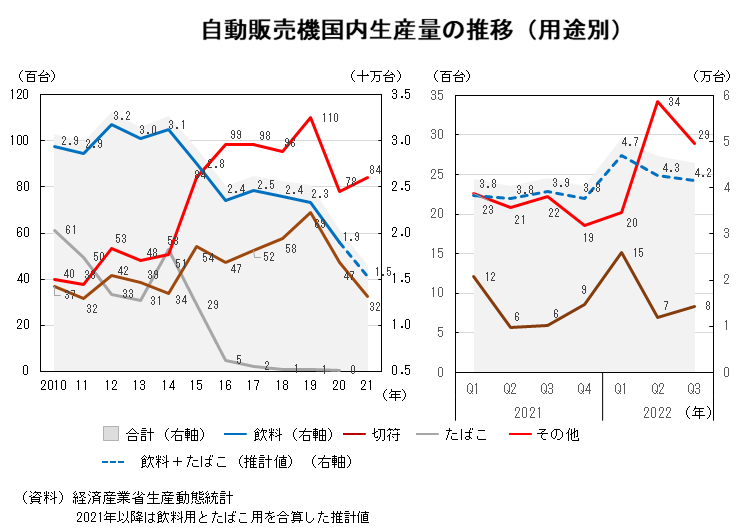

国内の生産動向を見ていくと、設置が飽和状態にある中、生産台数も減少傾向にあります。ここ10年余りで、全体ではピーク時の約33万台(2012年)から約16万台(2021年)と半分程度まで減少しました。

用途別では、生産台数の9割超を占める飲料用は、2012年をピークに減少傾向にあります。また、たばこ用は、コンビニエンスストアとの競合や2026年度末に予定されているtaspo(タスポ)サービス終了の影響と見られ、激減しました。

一方で、食品や日用品、玩具用が含まれる「その他」は、2020年は感染症拡大の影響で大きく減少したものの増加傾向にあり、2021年時点で2倍(対2010年比)と減少傾向の自動販売機の中で勢いが見られます。

なお、足下の生産動向を見ると(右側グラフ)、2022年に入り飲料用(推計値)が増加しており、回復傾向がうかがえます。また、「その他」も2022年第2四半期に大幅に増加しました。

輸出は対アジアが中心、キャッシュレス社会への対応がカギに

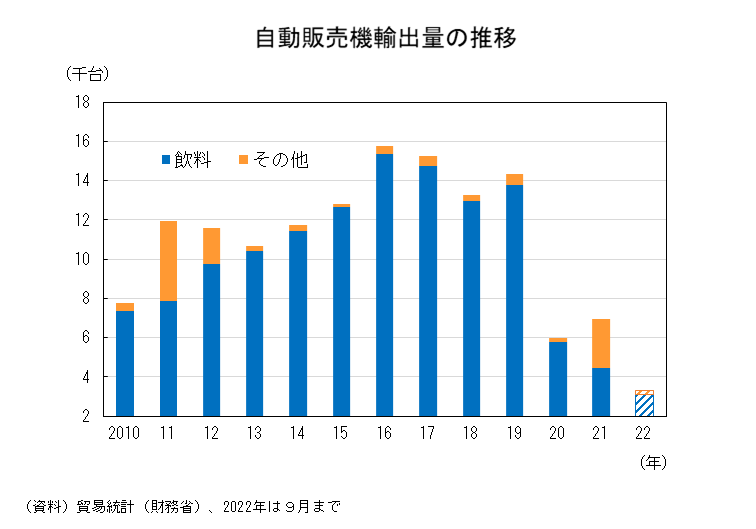

次に、自動販売機の交易状況を見ると、2019年の延長産業連関表では、生産額に占める輸出の割合が2.0%、国内総供給額に占める輸入の割合が8.4%と、輸出入ともに小さくなっています。これは、内部に組み込むコイン識別装置等の事情もありますが、我が国の偽造防止技術の優位性もあり、輸出量の推移は飲料用がけん引して2010年以降増加傾向にありました。しかし、2016年をピークに減少に転じており、感染症拡大以降は激減しています。海外生産への切り替えが進んでいる影響も考えられますが、キャッシュレス社会の進展もあり、我が国の優位性も無くなってきている可能性も考えられます。

主要な輸出先はマレーシア、台湾、タイなどアジアが中心となっていますが、コスト面やキャッシュレス社会の進展、感染症拡大の影響も背景に、今後もアジアでの自動販売機市場を獲得していくためには、現地事情に合わせた対応の余地があるのかもしれません。

国内、海外ともに、従来自動販売機に携わる企業のみならず、様々な業種やスタートアップの新規参入がニュースで報じられるなど、今後どのような自動販売機ビジネスが登場するのか、また、様々な決済手段にどう対応するかが注目です。

(本解説に関する注意事項)

本解説は、公に入手可能で、経済産業省経済解析室が信頼できると判断した情報を用いて作成しています。ただし、使用した情報を全て、個別に検証しているものではないため、これらの情報が全て、完全かつ正確であることを保証するものではありません。

また、本解説は、統計等の利活用促進を目的に、経済解析室の分析、見解を示したものであり、経済産業省を代表した見解ではありません。