新型コロナウイルス感染症(以下、感染症)が国内で初めて確認されてから3年、その間、プライベート空間を確保できる移動手段のひとつとして「自動車」が人気のようです。国内旅行なども含め人の移動が回復途上にある中、2022年は観光地でレンタカーが不足しているといった報道も見られました。

今回は、「自動車レンタル業」を中心に統計から見ていきます。

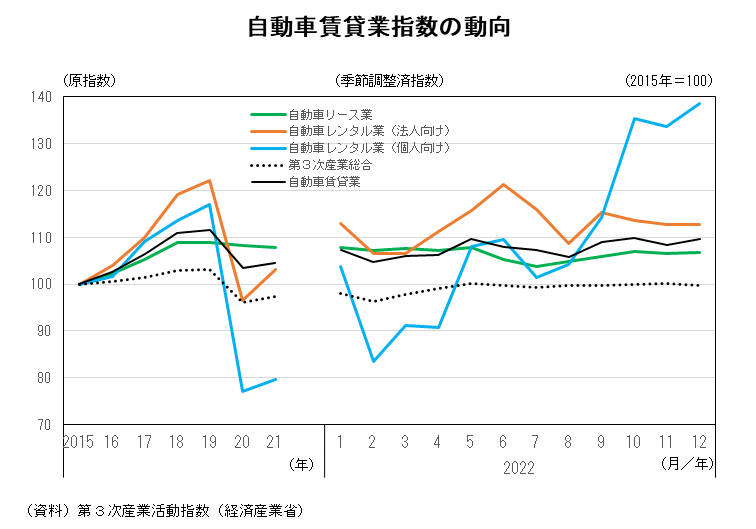

リースは緩やかに低下、レンタルは好調

経済解析室では、サービス業などを含む第3次産業の活発さを表す指標として「第3次産業活動指数」を毎月公表しています。

この中から自動車賃貸業全体(リース業、レンタル業が含まれる)の動きを見ると、2015年以降、第3次産業総合を大幅に上回る勢いで上昇が続き、好調であったことが見てとれます。その内訳を見ると、売上高の8割超を占める自動車リース業は、中途解約できない長期契約のため安定した動きであり、感染症拡大時にも急激な変化は見られませんでした。しかし、2018年以降はわずかながら低下傾向がうかがえます。

対して自動車レンタル業(法人向け、個人向け)は上昇傾向にあります。特に法人向けの伸びが大きく、2009年から2019年の間に契約台数ベースで1.5倍に増加しました。感染症拡大の影響で2020年に急落したものの2021年には上昇に転じ、2022年の月次の動きからも回復傾向がうかがえます。同様に個人向けも回復傾向がうかがえますが、個人向けの方が感染症拡大時の落ち込みが大きく、外出の自粛や観光需要の減少が大きく影響したことが考えられます。

世帯の自動車保有台数低下が好調を後押し

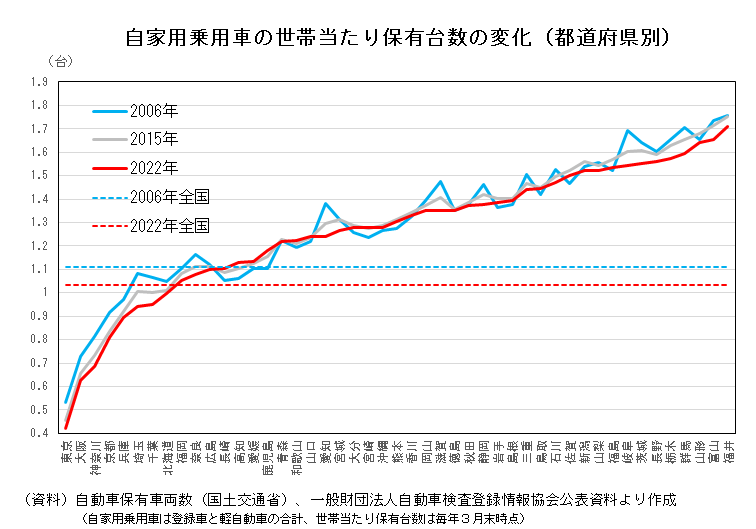

レンタカー(自動車レンタル業)が好調な背景には、法人向けはコスト削減のため社有車からの切り替え等が、個人向けについては、観光需要の増加や都市部を中心とした自動車普及状況の変化が影響していることが考えられます。

自家用乗用車(登録車と軽自動車の合計)の世帯当たり保有台数の変化を見ると、2022年3月末時点(以下、時点は3月末で同じ。)では1世帯当たり1.032台となっており、2006年の1.112台をピークに減少が続いています。

都道府県別に見ると、全国のピークであった2006年と2022年を比較した場合、30団体で減少しました。また、大都市が所在する都道府県では、世帯当たり1台に満たない団体が多く、2006年で1台未満であったのは5団体でしたが、2022年で8団体まで増加しています。

伸びているカーシェアリング、実際にはどのくらい?

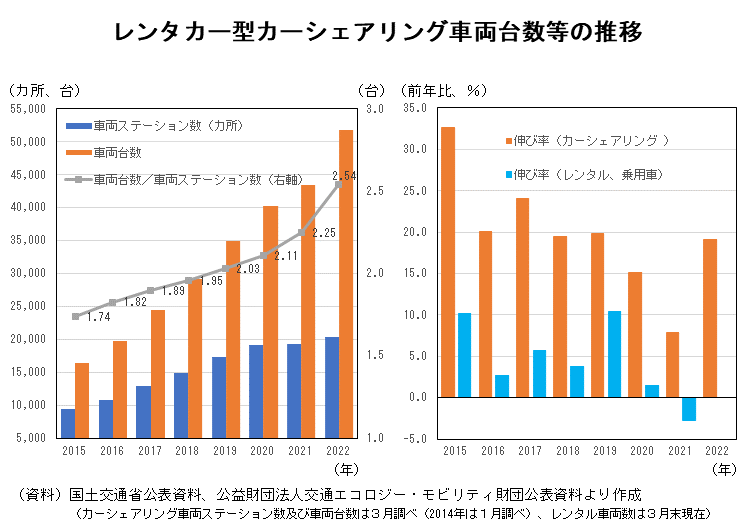

近年はレンタカーだけでなく、カーシェアリングの活用も進んでいます。都市部では、カーシェアリング用の車両ステーションを見かける機会が多くなってきました。

2015年以降のカーシェアリング用車両台数、車両ステーション数の推移(左グラフ)を見ると、車両ステーション数は2倍以上と右肩上がりで増加しており、また車両ステーション当たりの車両台数も増加していることから、利用環境の充実化が進んでいることがうかがえます。

車両台数の伸び(右グラフ)を見ると、2015年以降伸び率は落ち着きつつあるものの、好調なレンタカーと比較しても更に勢いがあることがわかります。2021年は感染症拡大の影響で大きく低下したもののプラスをキープしており、カーシェアリングは日常生活での利用機会が多いことが影響しているのかもしれません。

このように、カーシェアリングの活用が進んでいることがうかがえますが、乗用車全体(2022年3月末時点の保有台数:61,867千台)との比較では、車両数のみで考えると0.1%未満とまだまだ小規模な状態といえるのかもしれません。

しかし、シェアリングエコノミーの認知度が高まり、モノや空間、スキルなど様々な領域でのサービスが日常生活に浸透しつつある中で、自動車を使う「移動」についても、リースやレンタルのみならず、サブスクリプションサービスなども含め様々なサービス形態が登場し、選択肢が多様になってきました。今後、これらのサービスがどのように発展していくのか注目されます。

(本解説に関する注意事項)

本解説は、公に入手可能で、経済産業省経済解析室が信頼できると判断した情報を用いて作成しています。ただし、使用した情報を全て、個別に検証しているものではないため、これらの情報が全て、完全かつ正確であることを保証するものではありません。

また、本解説は、統計等の利活用促進を目的に、経済解析室の分析、見解を示したものであり、経済産業省を代表した見解ではありません。