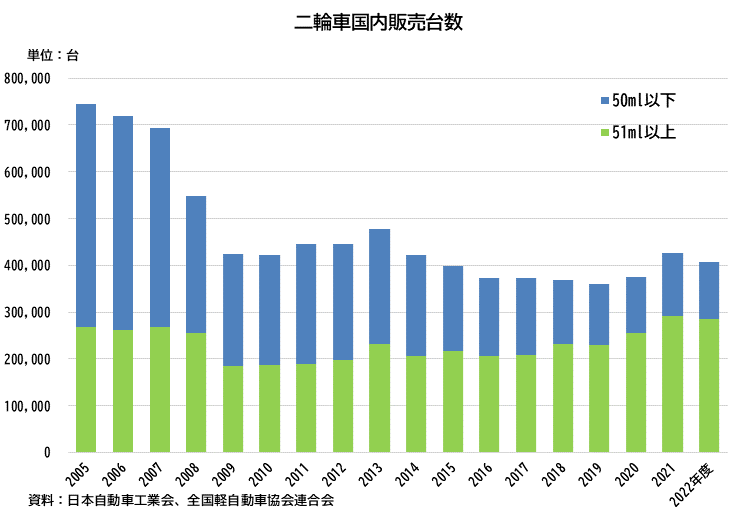

このところ、二輪自動車(以下、バイク)の国内販売が好調のようです。2022年度の国内販売台数は、40万8千台と2年連続40万台を超えたようです。過去に遡りますと、1982年には、バイクの国内販売台数が328万台を記録していましたので、一時期は1982年に比べておよそ10分の1に縮減していたことになります。最近は、若い頃にバイクを運転し、さまざまな理由から一旦バイクの運転から離れていましたが、自由な時間ができて昔懐かしいバイク運転に戻る「リターンライダー」が増加していると言われています。今回は、バイクの動向について探ってみます。

なお、排気量の単位を本稿では、計量法のSI単位の「ml」を使用していますが、「cc」とは実質的に差はありませんのでご留意ください。

リーマンショック以降、長期低迷

2008年のリーマンショックにより世界中が景気低迷に巻きこまれ、国内においても輸出産業を中心に大きなダメージを受けました。2年から5年後には、多くの業種ではリーマンショック前の水準に回復しましたが、バイクの国内販売を2005年度からグラフでみると、低迷期が続いていたことがわかります。この背景には、2006年から道路交通法の改正により駐車違反の取り締まりが、民間に開放されたことが大きいのではないでしょうか。これまで、車道や歩道の片隅に停めていたバイクが駐車違反として取り締まられることになり、バイク用駐車場が整備されていない都市部を中心に利用しにくい状況に置かれることになりました。その後、警察庁から各都道府県の警察あてにバイクの駐車違反についての取り締まりを弾力的な運用とするよう通達が発せられています。

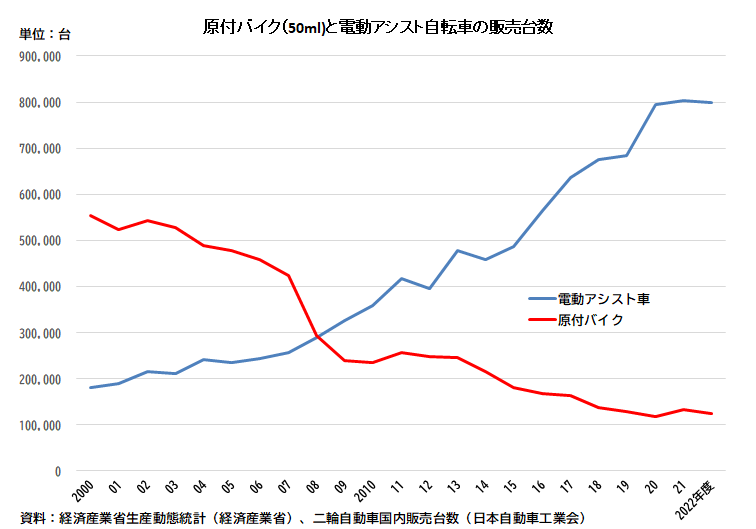

電動アシスト自転車に代替された原付バイク

原付バイク(排気量50ml以下)は、バイクの中でも最も保有台数が多く、普通自動車免許でも運転可能な手軽なバイクとして利用されています。しかし、電動アシスト自転車の登場により、手軽な移動手段としての地位が逆転しています。電動アシスト自転車は、運転免許が不要、子供であれば2人乗り可能、一方通行の道路も走行可能など、何より値段が半額程度と原付バイクに対して優位性があります。グラフでみますと、販売台数は、2009年度を境にして逆転しています。その後も、長期に逓減傾向が続いています。

なお、電動アシスト自転車は、輸出を含む販売数量です。

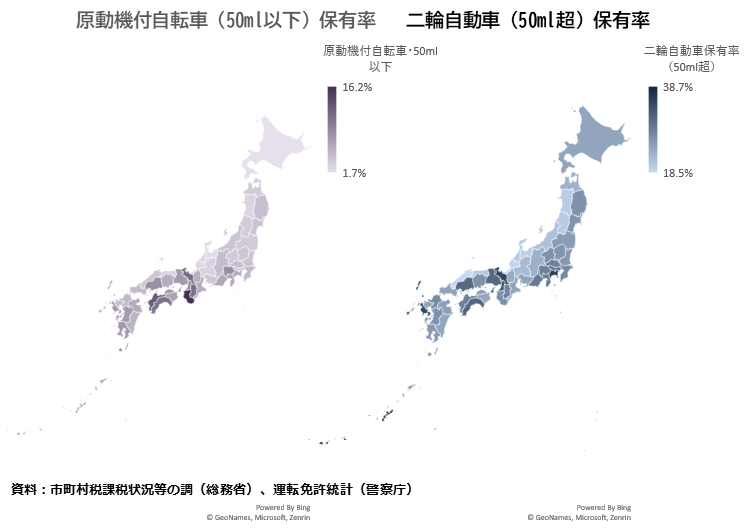

バイクの保有は西高東低?

次に、バイクの保有状況を都道府県別にみますと興味深い傾向が見えました。2022年3月末時点での排気量50ml以下の原付バイクを最も多く保有しているのは大阪府でした。一方、50ml超のバイクを最も多く保有しているのは東京都です。人口が多い首都圏や近畿圏がバイクの保有台数が多いのは自明となりますので、運転免許保有者数に対する保有台数の割合(保有率)にすると、明らかな傾向が見えます。冬期に降雪地域となる日本海側は、降雪時には運転不可となりますのでいずれも低い傾向にあります。50ml以下の原付バイクも50ml超のバイクも近畿地方より以西が色濃く、東日本は比較的薄いように傾向が分かれます。

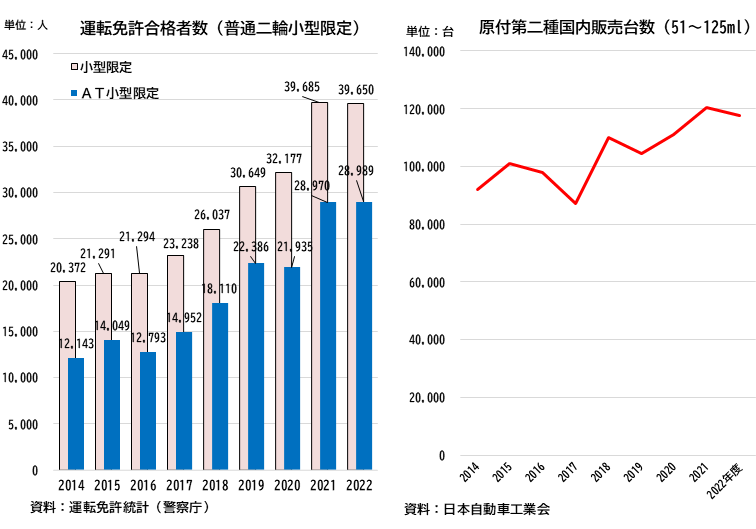

運転免許の取得しやすさから販売が回復?

2018年7月に道路交通法施行規則が改正され、125ml以下のスクータであれば自動車教習所において最短2日(8時間)の教習により免許取得が可能となり、既に普通自動車免許を取得している方のAT小型限定免許の取得者が都市部を中心に増加しています。グラフは、普通二輪免許のうちAT小型限定免許の運転免許試験合格者数になります。制度の改正前の2017年が14,952人でしたから、2022年28,989人とおよそ2倍に増加しています。この結果は、原付2種となります50ml超125ml以下のバイクの販売好調の要因と言えます。この原付2種のクラスは、自動車の任意保険の付帯特約として補償を受けることが可能です。125ml超のバイクは、リターンライダーやコロナ過における行動変化から密をさけて移動する手段として選ばれているようです。

一方では、バイクへの排ガス規制が1998年以降段階的に厳しくなり、2030年以降にはエンジンがあるバイクが消えるのではないかと一部でささやかれております。昨今、30年以上前のバイクが中古車として高額で取引されているのは、耳にしているかと存じます。自動車だけでなく、厳しい環境がバイクにもあるようで、今後の動向に注目してはいかがでしょうか。

(本解説に関する注意事項)

本解説は、公に入手可能で、経済産業省経済解析室が信頼できると判断した情報を用いて作成しています。ただし、使用した情報を全て、個別に検証しているものではないため、これらの情報が全て、完全かつ正確であることを保証するものではありません。

また、本解説は、統計等の利活用促進を目的に、経済解析室の分析、見解を示したものであり、経済産業省を代表した見解ではありません。