様々な分野においてグローバル化が進む中、日本企業は研究開発のグローバル化を進展させてきました。その中で、日本にとって最大の市場であるアジアではどのように変化しているでしょうか。

今回は、アジアに注目して日系海外現地法人の成長性指標である研究開発費の動向をみていきます。

北米とはまだまだ差が大きい在アジア現地法人の売上高研究開発費比率

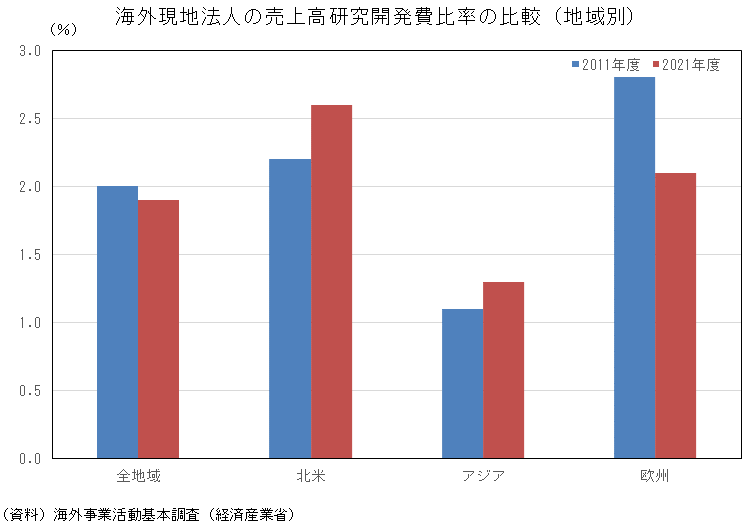

海外現地法人の売上高研究開発費比率(研究開発費を売上高で除した比率で、1単位の売上高に対してどれだけの研究開発費が投資されたかの比率。) を2011年度と2021年度とで比較しますと、全体ではわずかに減少していますが、地域別では、北米と欧州が高い水準にあります。

他方、アジアでは増加しているものの、欧米や欧州の水準にはまだ遠いことがみてとれます。 海外現地法人の機能には販売、生産、研究開発から地域統括、物流まで様々な役割が考えられる中で、北米・欧州の現地法人とアジアの現地法人とでは研究開発機能に違いがあることが影響していると考えられます。

中国において大きく増加

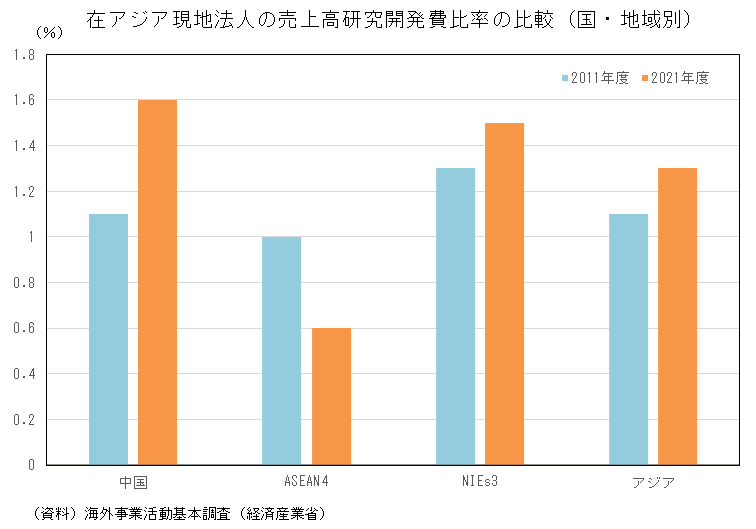

これまで生産が主力で、研究開発に力を入れられていないと思われたアジアの中において、近年増加している売上高研究開発費比率の動きを国・地域別にみていくと、中国が大きく増加し、2021年度は1.6%と、2011年度対比で1.5倍と堅調な推移がみられます。

ASEAN4(マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、以下同じ)は2011年度対比で4割減と大きく減少しています。

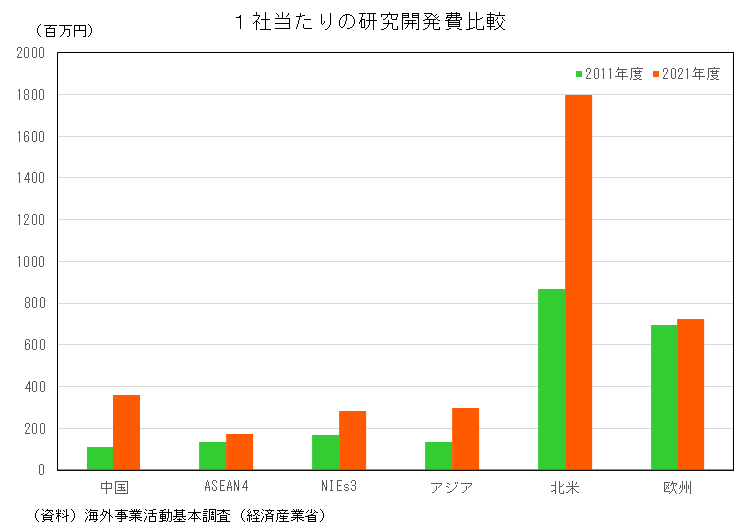

また、1社当たりの研究開発費を比較すると、北米や欧州との差は大きいものの、中国は大きく増加しており、2021年度3.6億円/社と2011年度対比で3.2倍に拡大しました。

ASEAN4やNIEs3(シンガポール、台湾、韓国、以下同じ)も増加しており、ASEAN4は2021年度1.7億円/社と2011年度対比で1.3倍に拡大し、NIEs3は2021年度2.8億円/社と2011年度対比で1.7倍に拡大しました。

このように、中国をはじめとした在アジア現地法人の研究開発費支出の増加は、新興国を中心とした急激なビジネス環境の変化に対応し、市場を獲得していくため、企業の研究開発体制のグローバルでの最適化を考える上で、アジアの存在感が増してきたことが一因と考えられます。

アジアの伸びは中国の輸送機械工業がけん引、非製造業も存在感増す

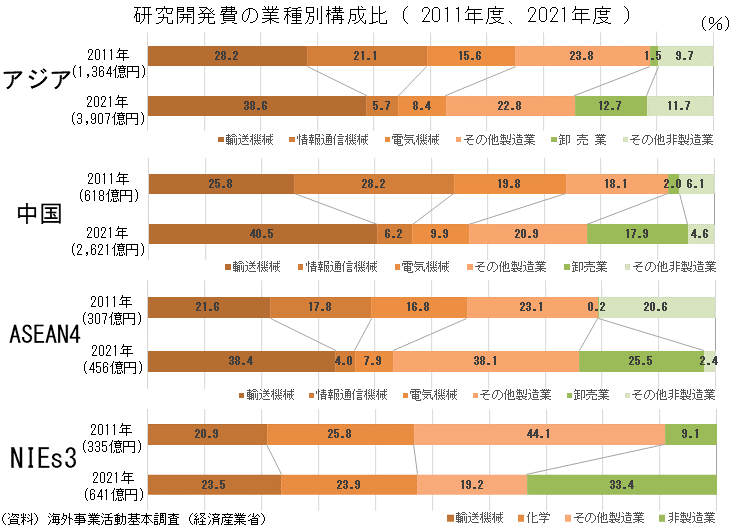

次に、研究開発費の業種別構成比を2011年度と2021年度で比較してみます。最も勢いがみられる中国では、製造業では輸送機械工業が25.8%から40.5%と拡大、また非製造業では卸売業が2.0%から17.9%へと拡大しており、これらが中国及びアジア全体の研究開発費の増加をけん引しています。

ASEAN4では、輸送機械工業の割合が増加する一方、電気機械工業や情報通信機械工業の割合が低下しました。また、NIEs3においては、非製造業の割合が大幅に増加しています。

2011年度からの10年間を振り返ってみると、中国を中心に、在アジア現地法人の研究開発費支出は着実に拡大してきています。

独立行政法人日本貿易振興機構のアンケート調査(2019年度~2021年度)では、研究開発機能の拡大先としてアジアからは中国の他、ベトナム、タイが上位3カ国のうちに挙げられるといった調査結果もあります。アジアが生産工場から最終消費地へとシフトしていく中で、市場獲得のため、現地市場向け仕様変更のみならず、新商品開発も含め研究開発投資を重視する方向がうかがえます。

海外現地法人の持つ機能がどのように変化していくのか、そして日本企業のグローバルな研究開発体制の構築がどのように進んでいくのかに注目です。

(本解説に関する注意事項)

本解説は、公に入手可能で、経済産業省経済解析室が信頼できると判断した情報を用いて作成しています。ただし、使用した情報を全て、個別に検証しているものではないため、これらの情報が全て、完全かつ正確であることを保証するものではありません。

また、本解説は、統計等の利活用促進を目的に、経済解析室の分析、見解を示したものであり、経済産業省を代表した見解ではありません。