- 2022年の化粧品国内市場規模は約8,500億円

- 仕上用化粧品の出荷は回復の兆し

- ファンデーション、口紅の支出は2022年4月以降増加傾向

- コロナ禍においても伸びた化粧品輸出、2022年の輸出金額はわずかに減少

- 輸出先としての存在感を増す中国

コロナ禍では、外出の機会が減り、外出の際も顔の多くがマスクに隠れてしまう状況の中、最低限のメイクにとどめていたという方も多かったのではないでしょうか。行動制限とその解除があったコロナ禍における化粧品出荷、輸出状況を2022年中心にふり返ってみます。

そして、2023年3月にマスク着用が個人判断とされ、これからどのように変わっていくでしょうか。新型コロナウイルス感染症の感染症法における位置付けが2類相当から5類に移行された2023年第Ⅱ四半期までの状況についても確認してみます。

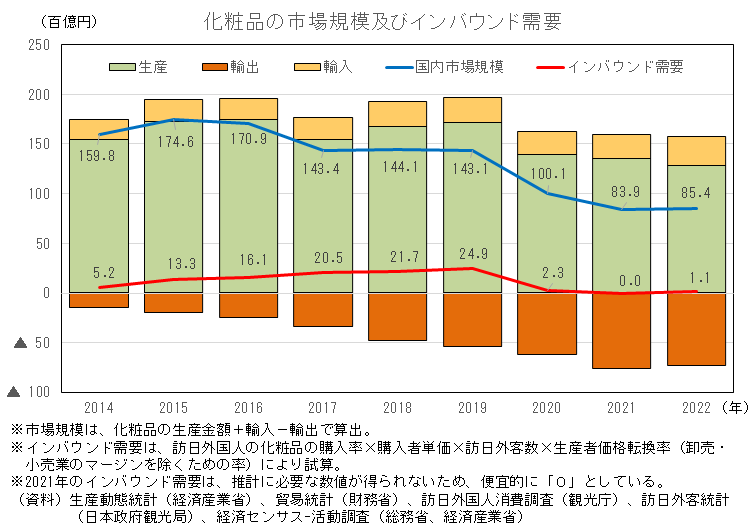

2022年の化粧品国内市場規模は約8,500億円

2022年の化粧品の国内市場規模は約8,500億円で前年と比較してわずかに増加しました。

2013年から2019年までは約1兆4千億円から約1兆7千億円の間で推移していましたが、2020年、2021年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、インバウンド需要が消滅したことや、行動制限等により外出機会が減ったことで、大きく減少しました。

なお、2021年をボトムとしたコロナ禍における化粧品のインバウンド需要の減少額(2021年と2019年の差額)は約2,500億円で、国内市場の減少額の約4割を占めていることが分かります。

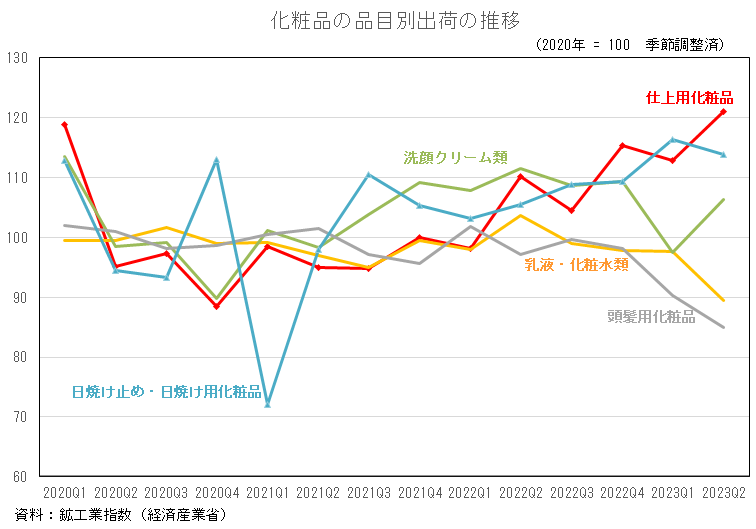

仕上用化粧品の出荷は回復の兆し

次に鉱工業出荷指数で、2022年で増加に転じた化粧品の足元の動きを品目別にみてみますと、2022年秋以降、上下があるものの仕上用化粧品の出荷指数が伸びており、2023年第Ⅱ四半期には前期比7.2%と上昇しています。また、2022年夏から秋にかけて日焼け止め・日焼け用化粧品の出荷が伸びております。

2022年3月の行動制限解除や秋の全国旅行支援の効果で前年度よりも外出の機会が増えたこと、さらに2023年3月にマスク着用が個人判断になったことが、仕上用化粧品及び日焼け止め・日焼け用化粧品の2022年の夏以降や2023年第Ⅱ四半期の出荷増につながったものと考えられます。

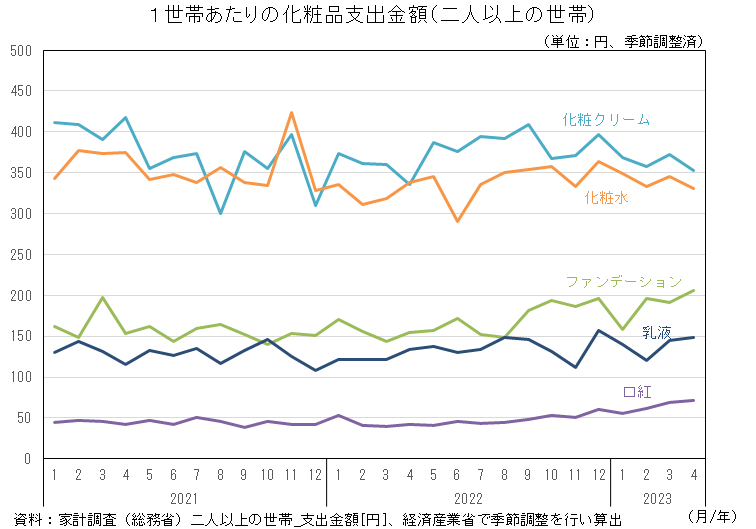

ファンデーション、口紅の支出は2022年4月以降増加傾向

続いて、需要側の家計調査により化粧品の品目別購入状況を確認しますと、ファンデーションの支出が2022年4月以降上下はあるものの、緩やかな増加傾向にあります。また、口紅の支出も同時期から増加傾向にあり、供給側の鉱工業指数と同様な動きとなっております。

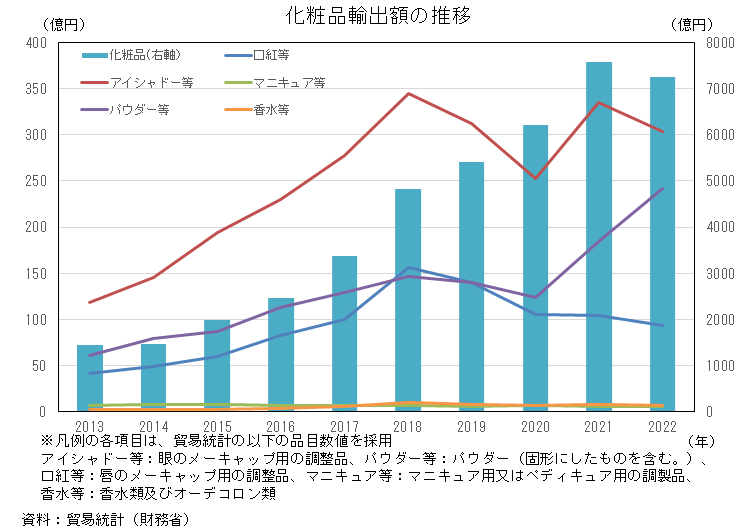

コロナ禍においても伸びた化粧品輸出、2022年の輸出金額はわずかに減少

貿易統計より化粧品の輸出の状況を確認します。化粧品の輸出金額は2013年の約1,300億円から2022年は約7,300億円と約5.5倍に増加しております。

輸出金額の推移をみてみますと、2013年から2021年まで一貫して増加を続けており、2022年は中国でのロックダウンの影響などによりわずかに減少しましたが、コロナ禍の2020年、2021年においても輸出が大きく増加していたことが分かりました。2021年の輸出額は2019年比で約2,000億円増加しており、この額はコロナ禍における化粧品のインバウンド需要の減少額(2021年と2019年の差額)約2,500億円と同規模であることから、コロナ禍におけるインバウンド需要の減少は、輸出によって代替されていたことが考えられます。

品目別に輸出額をみてみますと、アイシャドー等が最も輸出金額が大きく、続いてパウダーとなっています。パウダーは2020年以降のコロナ禍においても輸出金額を大きく伸ばしています。

※貿易統計(財務省)の化粧品は、グラフの品目のほか、化粧下・その他のクリーム・その他のもの・頭髪用の調製品・ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品・身体用の防臭剤及び汗止め・芳香を付けた浴用塩その他の浴用の調製品を含む。

輸出先としての存在感を増す中国

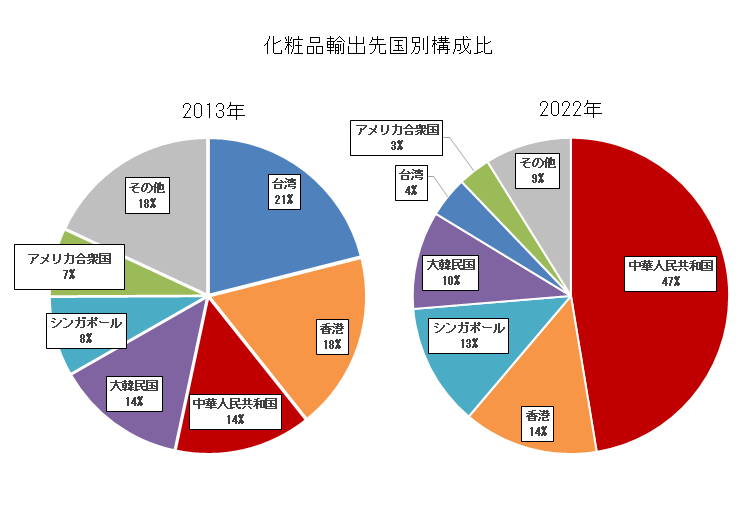

続いて、2013年と2022年における化粧品輸出先国別構成比をみますと、この10年間で上位6か国は変わらないものの、順位の変動が見られました。

中国は、2013年においては第3位でしたが、2022年には第1位となり、全体の半数近くを占めています。この10年間で化粧品の輸出先における中国の存在感は大きく増しています。

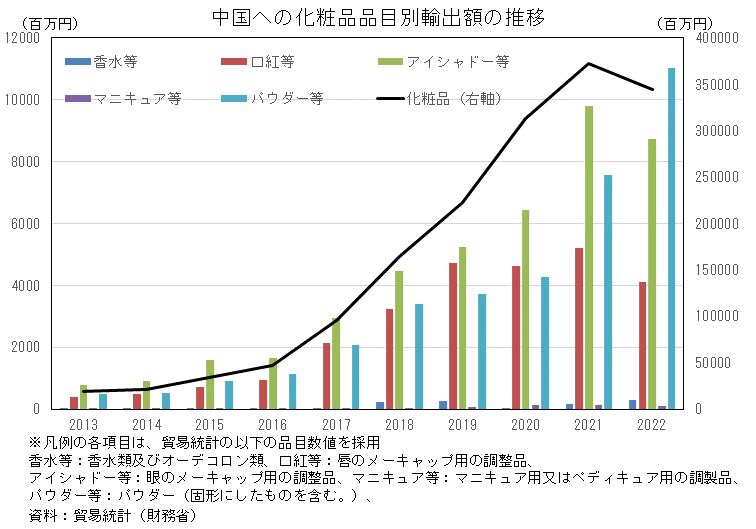

中国に着目して、輸出額の推移をみていきます。

2013年から2022年までの中国向け化粧品品目別輸出額の推移を示します。2022年の中国向け化粧品輸出額は2013年と比較して約19倍となり、この10年間で輸出額は増大しました。品目別ではパウダー等の輸出額が増加し続けています。グラフ内の全ての品目で10倍以上の輸出額の伸びが見られ、中国における日本製化粧品の人気がうかがえます。

ジェトロが今年度も中国を代表する大型化粧品展示会へジャパンパビリオン出展を予定するなど、国内企業の中国化粧品市場進出のための支援実施により、今後も中国への化粧品輸出拡大が期待されます。

一方、輸出の動向は、輸出先国の規制変更の影響を受けることが想定されますので、今後も中国を始めとした化粧品輸出の動向に注目していきたいと思います。

化粧品出荷回復の兆し、コロナ禍においても伸び続けた化粧品輸出の状況を確認することができました。マスク着用が個人判断となったことや、新型コロナウイルス感染症の感染症法における位置付けが2類相当から5類に移行したこと、さらに入国制限の撤廃によりインバウンド需要の復活が期待されるなど、2023年における化粧品出荷、輸出の動向はどのように変化していくのでしょうか。

アフターコロナにおける化粧品の動向について、注目して参りたいと思います。

(本解説に関する注意事項)

本解説は、公に入手可能で、経済産業省経済解析室が信頼できると判断した情報を用いて作成しています。ただし、使用した情報を全て、個別に検証しているものではないため、これらの情報が全て、完全かつ正確であることを保証するものではありません。

また、本解説は、統計等の利活用促進を目的に、経済解析室の分析、見解を示したものであり、経済産業省を代表した見解ではありません。