コロナ禍の中でダメージを受けた飲食業界の中でも、いわゆる「居酒屋」は最も大きなダメージを受けた業態と言われています。しかし、「居酒屋」は、コロナ禍以前を見ても低下傾向を見せていましたので、今回は、その要因を探ってみます。

「パブレストラン、居酒屋」指数は、長期に低下

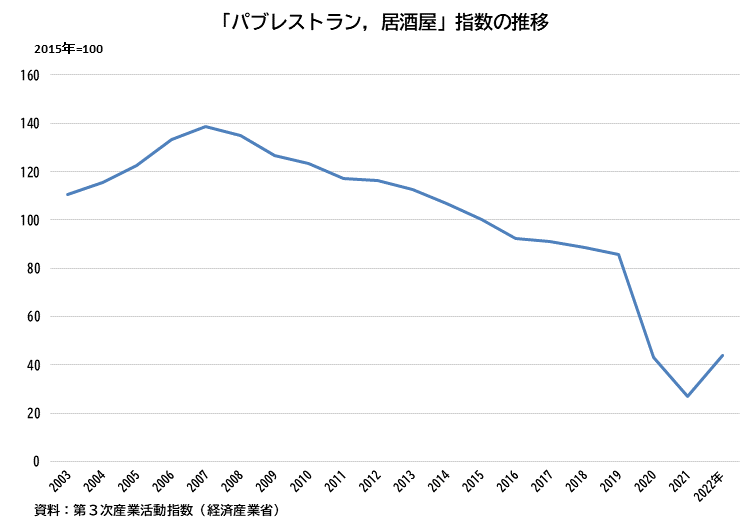

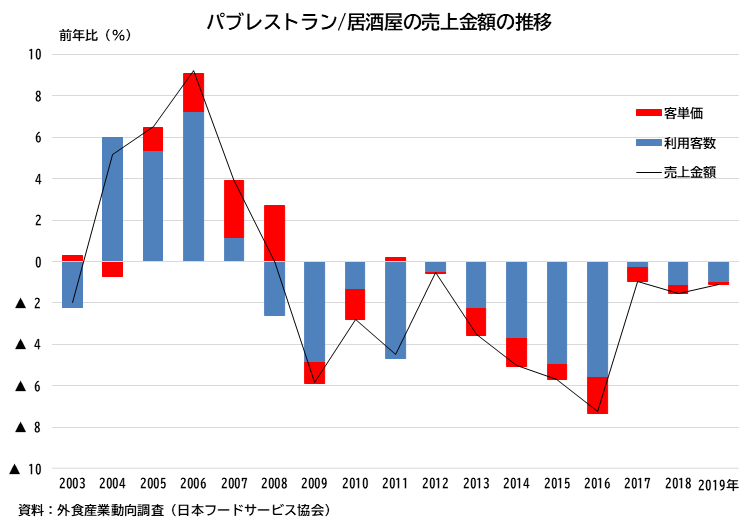

第3次産業活動指数から「パブレストラン、居酒屋」指数をみますと、2007年をピークにして低下を続けて、コロナ禍の時期に酒類提供の停止や休業要請などによる営業の自粛等の影響を受けて大きく下落しています。この指数の元データとなる一般社団法人日本フードサービス協会の外食産業動向調査から、売上金額の変化を利用客数と客単価に分けて要因分解しますと、売上金額の減少は客単価の低下よりも利用客数の減少が説明しています。いわゆる客離れ現象がおきていると言えるのではないでしょうか。

飲酒習慣に変化が現れた

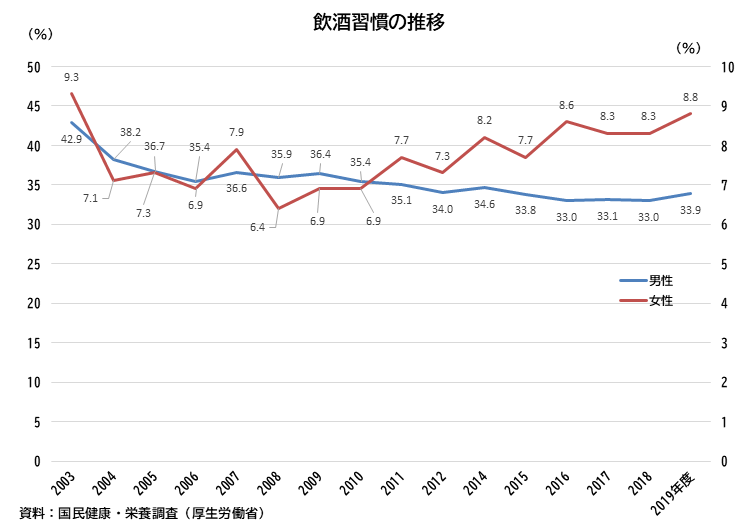

厚生労働省の「国民健康・栄養調査」から、飲酒習慣がある人の変化を見てみます。ここでの「飲酒習慣がある人」とは、週に3日以上飲酒し飲酒日1日あたり日本酒換算にして1合以上飲む人として定義されています。

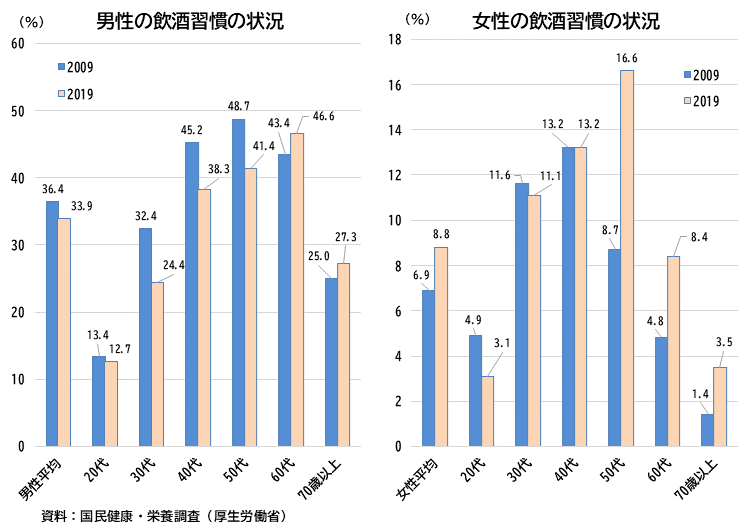

飲酒習慣がある20歳以上の状況をみますと、男性が、2003年42.9%、2009年36.4%、2019年33.9%と低下傾向にあります。一方、女性は、2003年9.3%から2009年6.9%と低下していますが、その後上昇して2019年には8.8%となっています。2009年と2019年について年代別に比較してみますと、男性は2019年の20代から50代までのいわゆる現役世代は2009年と比較して低下していますが、60代、70歳以上は上昇しています。この背景には、毎年の健康診断や人間ドックの際に生活習慣病予防のために医師から飲酒習慣等の指導による効果が考えられます。女性は、20代、30代は低下していますが、50代以上は2009年より上昇しています。特筆しますと男性の2009年には飲酒習慣がある世代のピークが50代から、2019年には60代にシフトし、女性では飲酒習慣がある世代のピークが2009年の40代から2019年には50代にシフトし、しかも高い比率となっていることです。

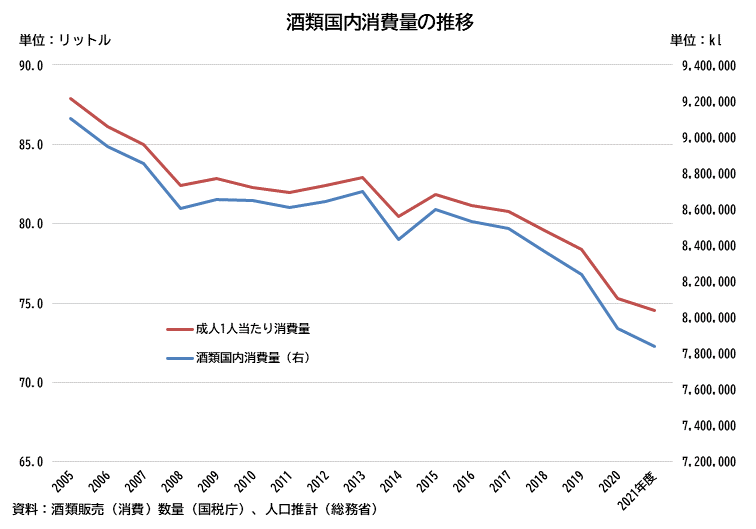

成人の飲酒量は低下傾向にある

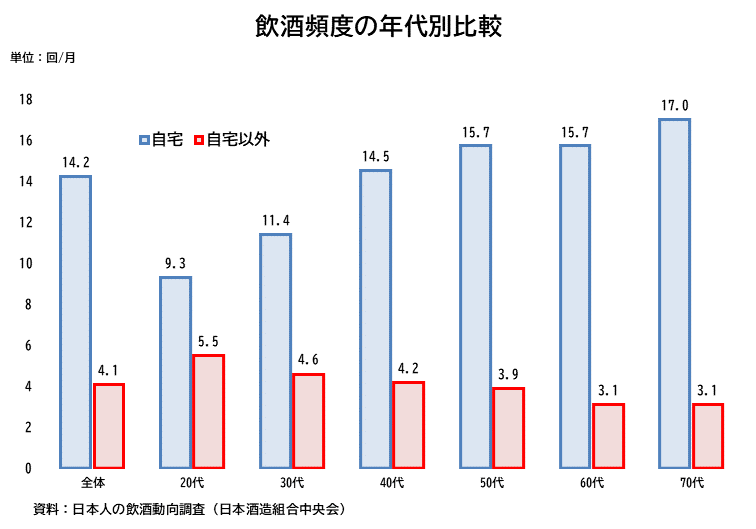

飲酒量の多い現役世代の飲酒習慣率の低下は、国内の酒類消費量にも影響を与えています。輸入酒も含めたお酒の販売許可を得た酒類小売業者の販売量と成人人口で求めた成人一人あたりの販売量つまり消費量は、2015年度以降に急激に減少しています。2017年に実施した日本酒造組合中央会の調査によれば、ひと月に14.2回ほど自宅で飲酒し、4.1回は自宅以外での飲酒している結果があります。年代別では、20代は比較的自宅以外での飲酒頻度が多く、40代以上は、自宅での飲酒頻度が世代平均を上回っています。

まとめ

以上のことから、飲酒習慣がある方は50代以上の女性が増えていますが、40代以下の男性女性ともに減少しています。飲酒習慣が上昇した世代は、自宅での飲酒頻度が多いことから、「パブレスラン、居酒屋」指数の長期低下につながっているように考えられます。

生活習慣病予防のために医師から指導を受けて、健康志向のために飲酒してもほどほど(適量)に抑える方が増加していると言えるのではないでしょうか。

(本解説に関する注意事項)

本解説は、公に入手可能で、経済産業省経済解析室が信頼できると判断した情報を用いて作成しています。ただし、使用した情報を全て、個別に検証しているものではないため、これらの情報が全て、完全かつ正確であることを保証するものではありません。

また、本解説は、統計等の利活用促進を目的に、経済解析室の分析、見解を示したものであり、経済産業省を代表した見解ではありません。