コロナ禍では、サービス業のうち主に個人向けサービスが新型コロナ感染症対策のための外出自粛要請などにより大きな影響を受けましたが、緊急事態宣言等の終了など、日常が戻ることにあわせ持ち直してきました。今回は、「外食」を中心にその動向をみてみます。

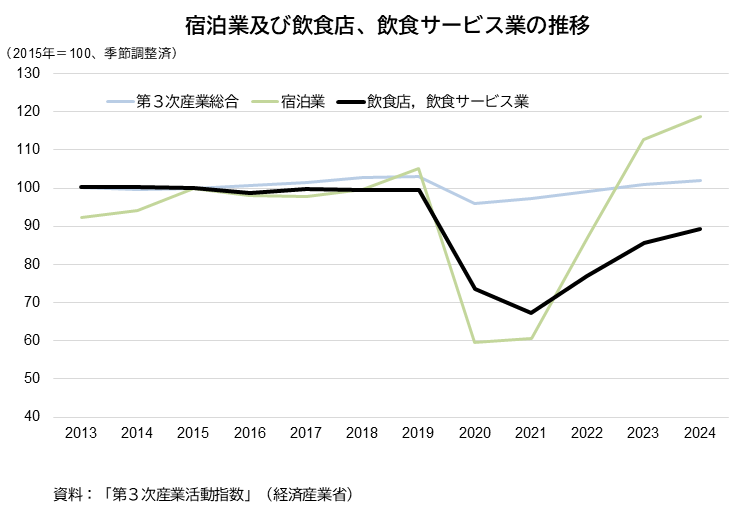

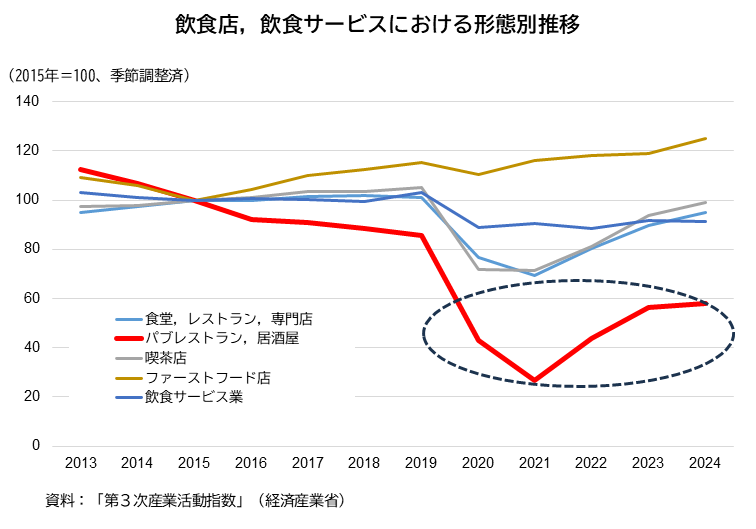

外食産業は、コロナ禍から持ち直すも回復は鈍い

外食産業は個人向けサービスの中でも持ち直しの動きが弱い傾向にあります。同様に外出自粛要請による影響を受けた宿泊業(注)が堅調に推移しているのと比べても、違いがみえます。

注: 宿泊業については、「旅館の回復は遠い道のり」 も参照。

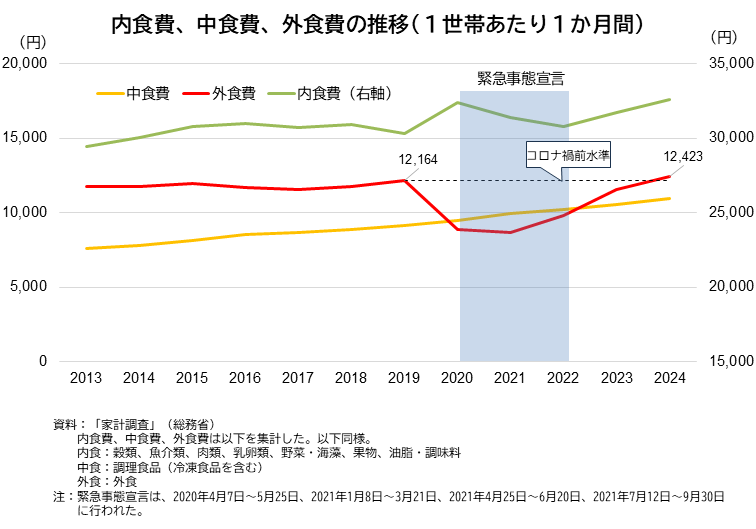

食費の動向

需要側データである家計調査(総務省)の消費支出のうち食料について、食事に係る費用(以下、「食費」という。)として何らかの調理する食材となる「内食費」、弁当、惣菜、冷凍食品などの「中食費」、そして「外食費」に分けて推移をみると、2019年以前は比較的安定的であった動きが、コロナ禍で大きく変化しました。外食費は、緊急事態宣言等により外食から内食へとシフトする動きが生じたため一時低下しましたが、その後、回復傾向をみせて2024年にはコロナ禍前の2019年を超える水準にまで回復しました。

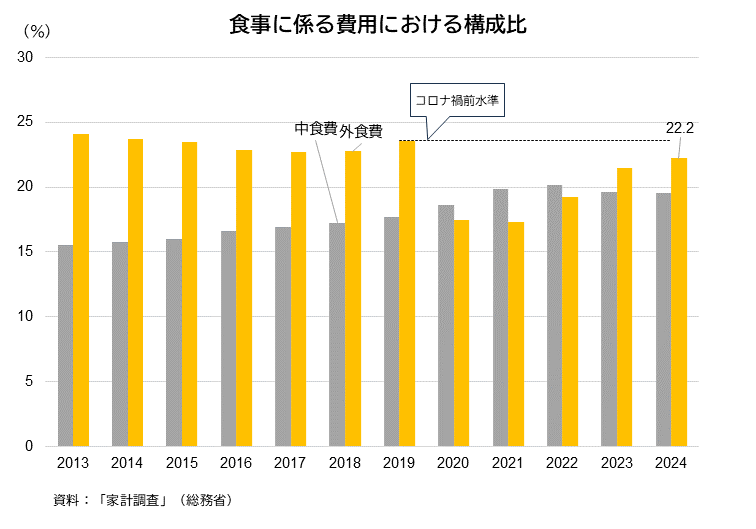

この結果、食費における外食費の割合も、2024年には22%とコロナ禍前に近い水準まで回復しました。

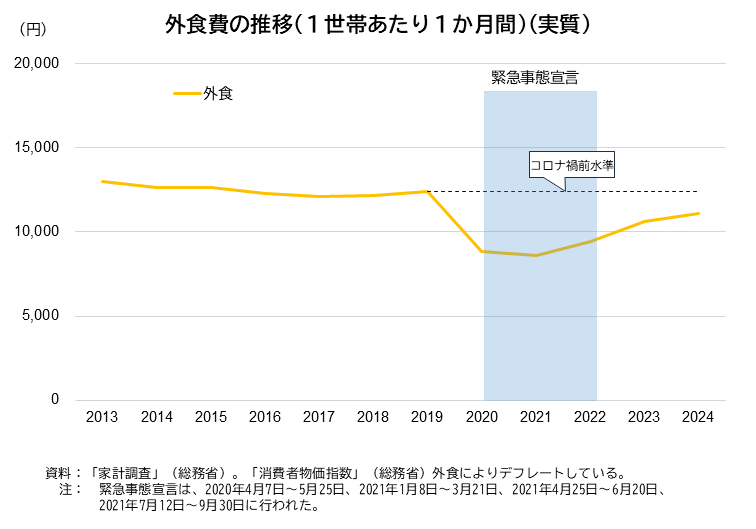

一方で、足下では物価が上昇しており外食費の増加はこの影響も受けています。物価の影響を除去した実質金額でみると、外食費はコロナ禍前の水準まで戻っていないようです。実質金額の回復が鈍いことからは、物価上昇に対応して外食回数の抑制や一食あたりの単価を下げるなどの行動が推察されます。

供給側のデータでは、パブレストラン,居酒屋の回復の遅れがみられ、こうした形態から足が遠のいていることも、影響しているようです。

外食費は増加し続けるか

上述したとおり、食費に係る費用に占める外食費の割合は、2024年が22%とコロナ禍前に近い水準まで回復しており、中食の割合が増えていることもふまえると、これ以上の外食費の増加は期待しづらい状況です。

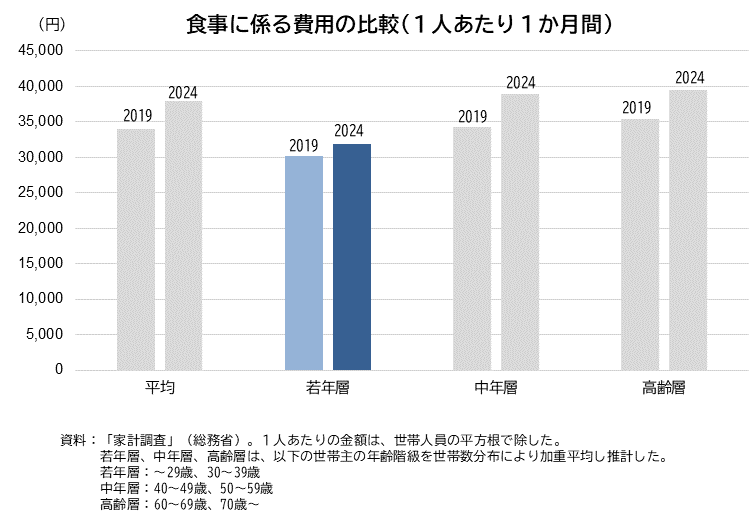

また、食費全体に目を転じると、どの年齢層も増やしている訳ではありません。世帯年齢別にみると、若年世帯は他の世代に比べ食費が増えてはいないようです。

今後の外食産業が伸張する材料は

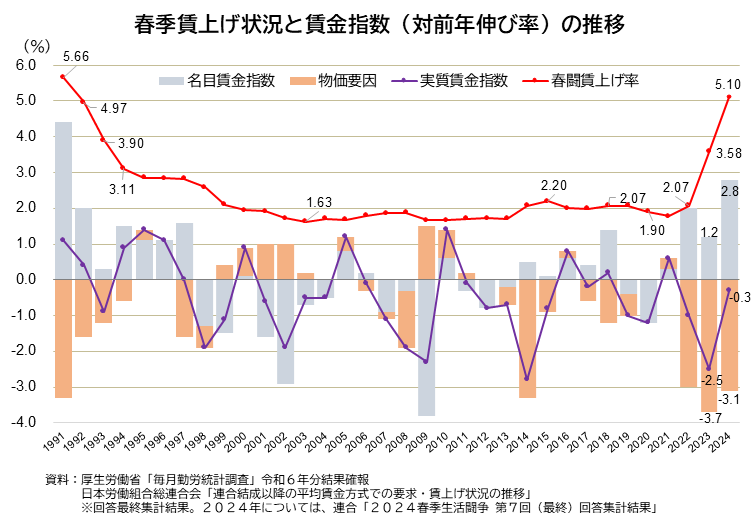

外食産業がこれから伸張するための材料の一つとして、家計の収入の増加が考えられます。

賃金上昇に向けた機運は高まっており、名目賃金は前年に比べ増加を続けています。ただ、物価上昇を加味した実質賃金がまだ安定して前年を上回ってはいません。賃金の上昇が物価上昇を上回れば、実質外食費でもコロナ禍前を超えることが期待されます。特に若年層は外食費の占める割合が高い傾向にあることから、増加が期待できます。

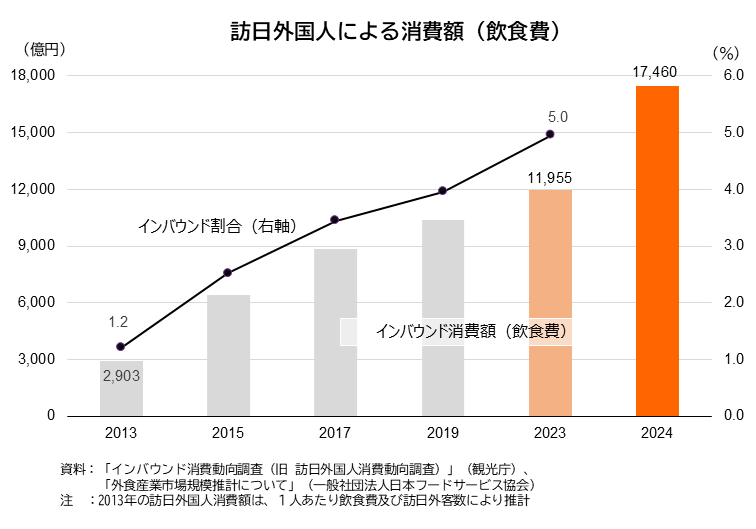

また、訪日外国人の取り込みは引き続き重要と考えられます。訪日外国人の飲食費は、2023年は10年前の4倍となる1兆2千億円となりました。同年の外食産業の24兆円と比較しますと、訪日外国人の飲食費は5%を占める計算になります。2024年には1兆7千億円となり、存在感を増しています。

訪日外国人については、特定の地域に集中することで発生する観光公害(オーバーツーリズム)も指摘されていますが、一部の地域に集中しているということは、逆に言えば来訪が他の地域へ十分に広がっていないともいえ、伸びしろとなり得ます。

外食産業は原材料費、光熱費などコストの増加や、5年、10年先を見据えると人口減少による商圏の縮小や働き手の不足など、悩みの種は尽きません。とはいえ就業者数も多く、その動向は多方面に影響を与えますので、今後の伸張に期待します。

(本解説に関する注意事項)

本解説は、公に入手可能で、経済産業省経済解析室が信頼できると判断した情報を用いて作成しています。ただし、使用した情報を全て、個別に検証しているものではないため、これらの情報が全て、完全かつ正確であることを保証するものではありません。

また、本解説は、統計等の利活用促進を目的に、経済解析室の分析、見解を示したものであり、経済産業省を代表した見解ではありません。