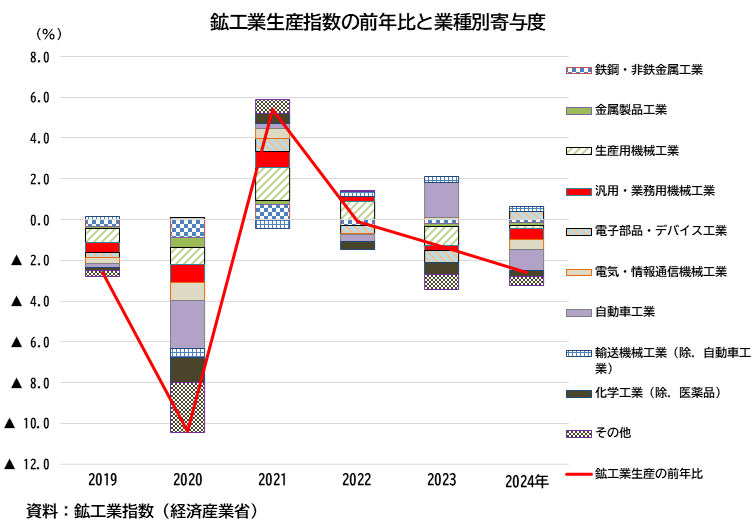

2024年の鉱工業生産は、前年比2.6%の低下となり2022年から3年連続の低下となっています。このところ、一進一退を続けている鉱工業生産ですが、今回は2024年の状況を振り返ってみます。

なお、2024年の数値は、3月19日公表の年間補正後の結果になります。

業種別では、上昇は2業種のみ

2024年の鉱工業生産を低下に影響した(寄与度)順で業種別にみますと、自動車工業(1.00%ポイント)、汎用・業務用機械工業(0.53%ポイント)、電気・情報通信機械工業(0.51%ポイント)の順となります。逆に上昇に寄与した業種は、電子部品・デバイス工業(0.37%ポイント)、輸送機械工業(除.自動車工業)(0.26%ポイント)の2業種(15業種中)のみとなりました。

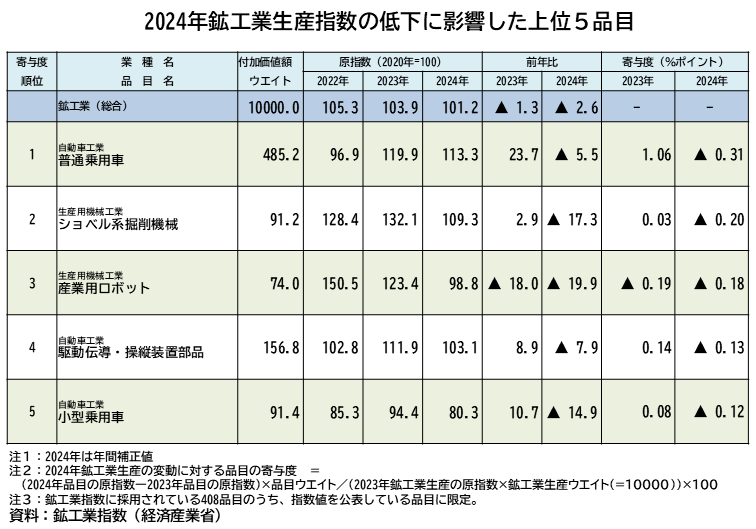

低下に影響した5品目

2024年鉱工業生産の前年比2.6%の低下に寄与した品目の第1位は「普通乗用車」(ガソリン車は排気量2000ml超、車体サイズが幅1.7m、高さ2m、長さ4.7mをいずれか超える乗用車)でした。自動車メーカーの型式指定申請における不正行為により一部の車種が生産停止になった影響が大きく、生産が2023年と比べて5.5%低下しました。

第2位は、「ショベル系掘削機械」(装輪式、装軌式のショベル、ホイールローダを含み、ショベルローダは含まない)でした。海外向け生産調整による輸出の減少により、同17.3%低下しました。

第3位は、「産業用ロボット」(シーケンスロボット、知能ロボット、プレイバックロボット、数値制御ロボットなど)でした。中国向けEV車関連用の需要が減少したため、同19.9%低下しました。

第4位は、「駆動伝導・操縦装置部品」(駆動伝導部品とは、エンジンに発生した動力を駆動車輪に伝達する機構部品。操縦装置部品とは、車の進行方向を左右に変えたりするハンドルに係る部品。)でした。普通乗用車、小型乗用車などの生産減少の影響を受けて同7.9%低下しました。

第5位は、「小型乗用車」(車の大きさ幅1.48mを超え1.7m以下、高さ2m以下、長さ3.4mを超え4.7m以下のもの及びディーゼル車以外のものは気筒容積660mlを超え2,000ml以下のもの)でした。普通乗用車と同様の要因に加えてモデルチェンジに伴い、従来の小型乗用車から普通乗用車への変更の流れもあり、同14.9%低下しました。

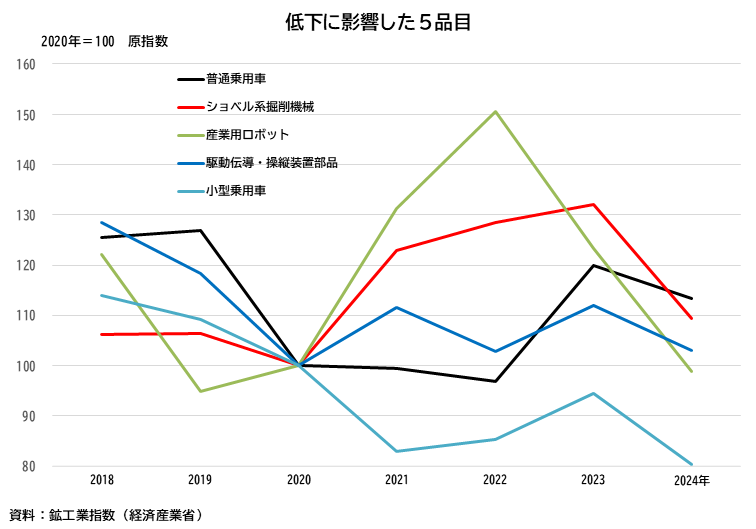

以上の2024年鉱工業生産の低下に寄与した5品目の推移をグラフにまとめてみました。

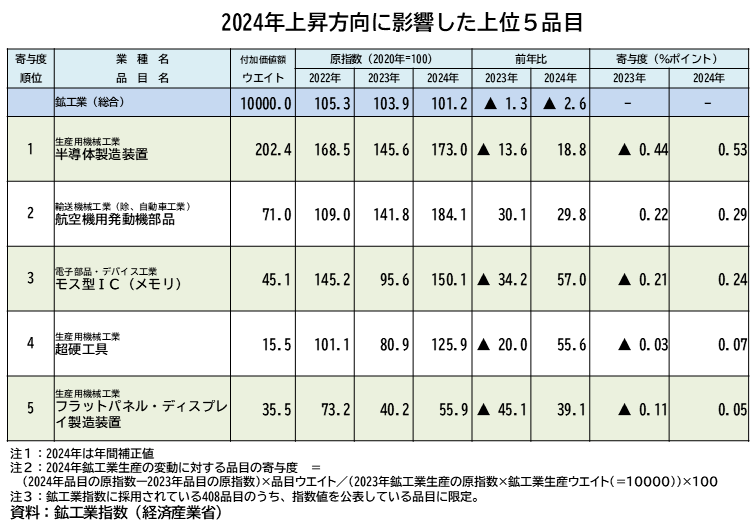

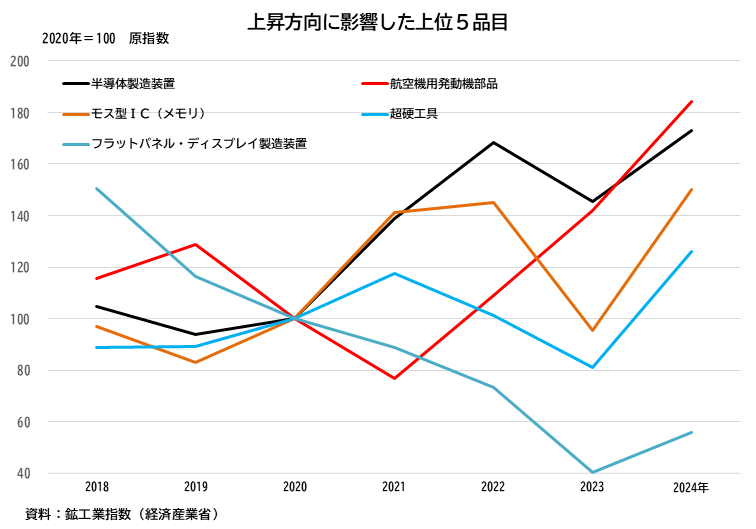

上昇に影響した5品目

2024年の鉱工業生産の前年比は低下でしたが、一方で逆に上昇に寄与した品目があります。第1位は「半導体製造装置」でした。中国、台湾向けの輸出が増加したため、2023年と比べて18.8%上昇しました。

第2位は、「航空機用発動機部品」(航空機用エンジンの部品、タービンなど)でした。国内向け航空機用エンジンの需要が旺盛なため同29.8%上昇しました。

第3位は、「モス型半導体集積回路(メモリ)」(DRAMやSRAM、フラッシュメモリなどを始めとした記憶回路)でした。データセンター向けSSDやスマートフォン用途などで増加したため、同57.0%上昇しました。

第4位は、「超硬工具」(硬合金製のチップを刃先部分や塑性加工、岩石切削用として作用面に使用した工具。バイト、カッタ、ドリルなど)でした。生成AI関連製品や自動車部品の加工用が増加したため、同55.6%上昇しました。

第5位は、「フラットパネル・ディスプレイ製造装置」でした。中国、台湾向けの輸出が増加したため、2023年と比べて39.1%上昇しました。

2024年の鉱工業生産の低下とは逆に上昇に寄与した5品目の動向をグラフにまとめてみました。それぞれの品目が異なる動きをして、総合指数に影響を与えています。

以上のように、2024年の鉱工業生産は、自動車の低下やそれに関連する品目が大きな影響を受けたことなどにより低下となりました。一方、生成AIの普及によりその需要を支える半導体製造装置やモス型半導体集積回路(メモリ)などは上昇となりました。

「鉱工業指数」には、業種別や財別の指数だけではなく、構成する品目別の指数もありますので是非ご活用ください。

最新の鉱工業指数(IIP)は、こちらからご覧いただけます。

https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html

(本解説に関する注意事項)

本解説は、公に入手可能で、経済産業省経済解析室が信頼できると判断した情報を用いて作成しています。ただし、使用した情報を全て、個別に検証しているものではないため、これらの情報が全て、完全かつ正確であることを保証するものではありません。

また、本解説は、統計等の利活用促進を目的に、経済解析室の分析、見解を示したものであり、経済産業省を代表した見解ではありません。