新年度になり気持ちも新たに4月を迎えた方も多いのではないでしょうか。

春は入学式や卒業式等の行事が多い時期ですが、今回は人生の門出のひとつである結婚を切り口に結婚式場業の動向をみてみます。

コロナの影響を大きく受けた結婚式場業

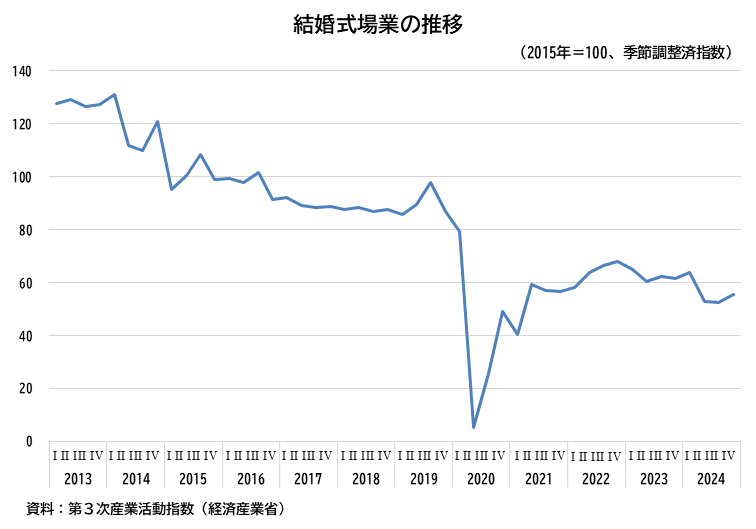

第3次産業活動指数より結婚式場業の取扱件数を指数化した結婚式場業指数をみてみます。コロナ前から下降傾向にありましたが、2020年は新型コロナウイルスの影響(以下、コロナ禍)で大きく落ち込みました。その後、回復傾向にあるもののコロナ前の水準には戻りきっていないことが読み取れますが、2013年以降の推移をみると、長期的に減少傾向になっていることがうかがえます。

取扱単価上昇により売上高はかろうじて横ばいに推移

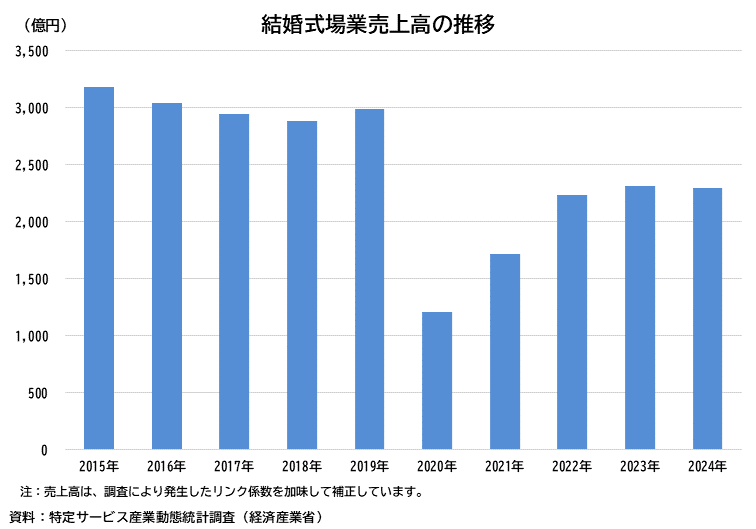

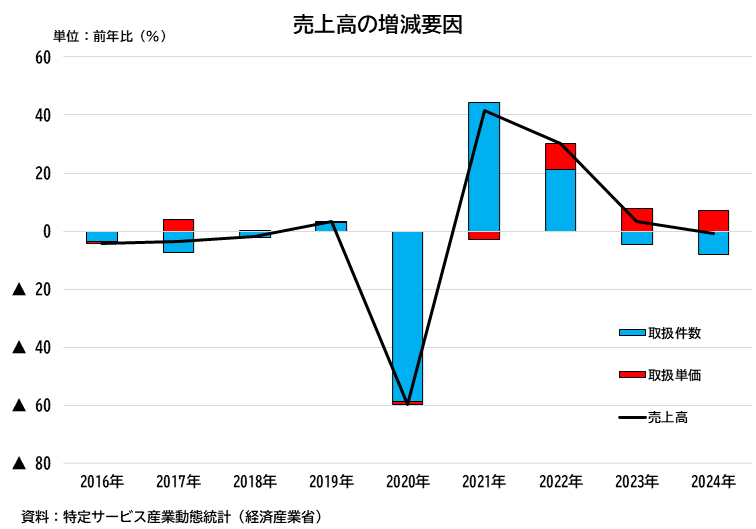

特定サービス産業動態統計調査より結婚式場業売上高の推移をみると、2020年は大幅に減少しその後緩やかに回復しているものの、2022年以降はコロナ前の約8割の水準を横ばいに推移しています。また、売上高の増減要因をみてみると、取扱件数はコロナ前から減少傾向にありましたが、コロナ禍以降の食材費や光熱費など物価高の影響や招待客を絞り一人当たりの料理の質を上げているような傾向もあり取扱単価が上昇したことで前年比での売上高は横ばいに推移しているようです。

婚姻件数・婚姻率は減少

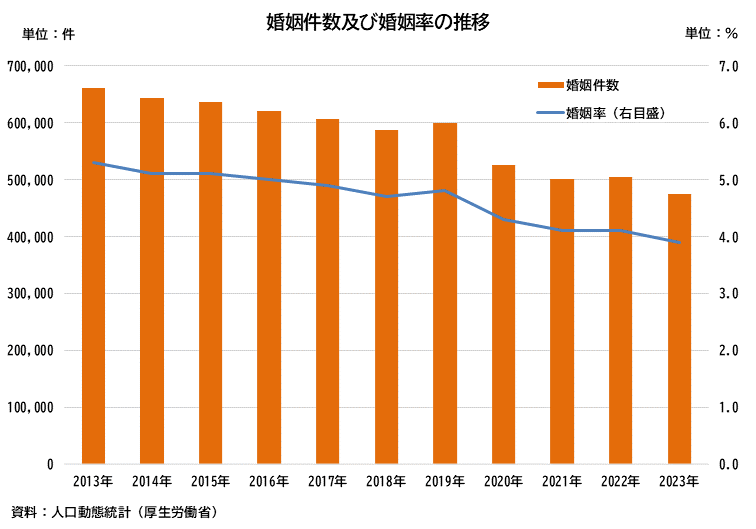

次に厚生労働省の人口動態統計より婚姻件数および婚姻率(人口千人に対する婚姻件数)の推移をみてみます。コロナ禍直前になります2019年の「令和婚」ブーム、2022年はコロナ禍の反動で増加したものの、長期的には減少傾向が続いています。

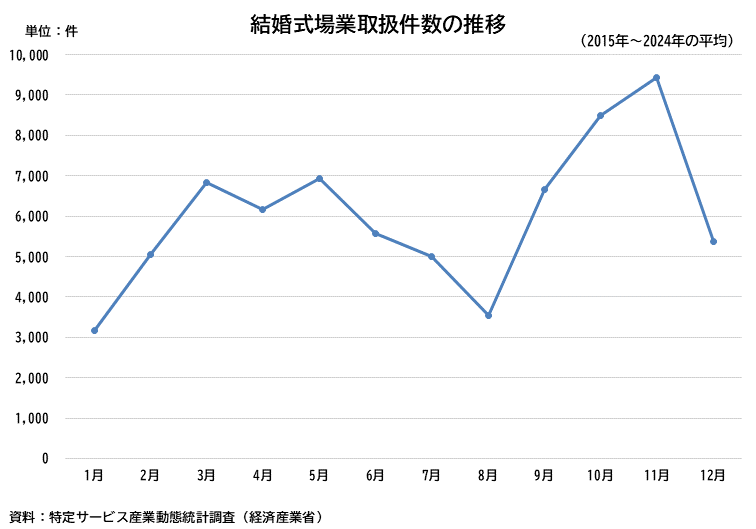

秋の結婚式が人気

特定サービス産業動態統計調査より結婚式場業の取扱件数を2015年から2024年までの月別平均でみますと10月や11月が多くなっています。気候が穏やかで安定していることや「いい夫婦の日」の縁起の良さ、祝日が多いこと等も関係がありそうです。一方で暑い8月はお盆や夏休み、寒さが厳しい1月はお正月にあたることもあり取扱件数は少ない傾向にあるようです。

また、「6月に結婚すると幸せになれる」というヨーロッパの言い伝えがあるジューンブライドですが、日本では梅雨の時期のためあまり人気は高くないようです。

まとめ

結婚式場業はコロナ禍の苦境からは回復傾向にあるものの、コロナ前の水準には戻りきっていないことがわかりました。近年では入籍しても結婚式を挙げない「ナシ婚」、親族や親しい友人のみでの少人数結婚式、レストランウェディングやフォトウェディングで済ませるといった「地味婚」を選択するカップルも増えているそうです。

少子化や未婚化、晩婚化が進み今後市場が縮小していくことが見込まれる中で、個人の希望に合わせた多種多様なプランやオンライン活用等新たな形態の結婚式がさらに拡大するかもしれません。

(本解説に関する注意事項)

本解説は、公に入手可能で、経済産業省経済解析室が信頼できると判断した情報を用いて作成しています。ただし、使用した情報を全て、個別に検証しているものではないため、これらの情報が全て、完全かつ正確であることを保証するものではありません。

また、本解説は、統計等の利活用促進を目的に、経済解析室の分析、見解を示したものであり、経済産業省を代表した見解ではありません。