コロナ禍の時期に、癒しを求めてペットを飼うペットブームの到来と呼ばれていましたが、その後、ペット関連の指標が頭打ちの状況を見せていました。その後のペット関連の変化について調べてみました。

犬の登録頭数は減少が続いている

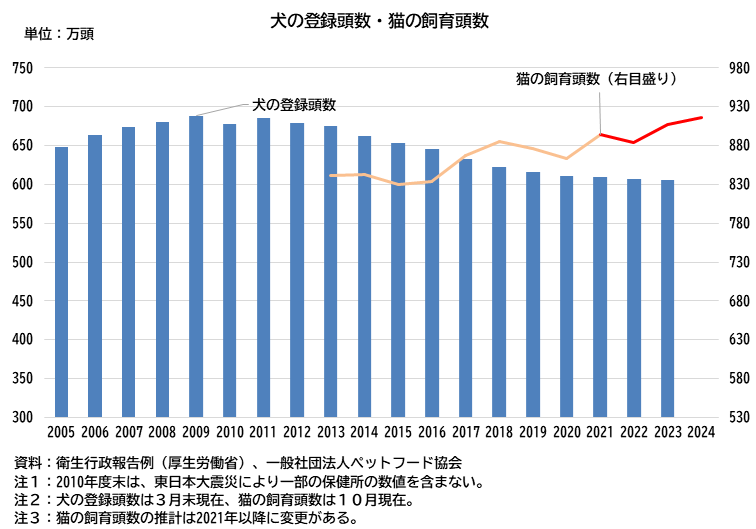

犬を飼育するためには、保健所もしくは自治体への登録義務に加えて毎年の狂犬病予防対策として予防注射が義務となります。2009年度末(2010年3月末現在)の688万頭をピークに2021年度末には、610万頭まで減少しています。2023年度末(2024年3月末現在)では606万頭と減少していますが、減少幅に鈍化の傾向がみえます。

猫に関しては、犬のように登録制度が存在しないため、一般社団法人ペットフード協会が実施しました令和6年全国犬猫飼育実態調査(以下、調査)によりますと916万頭となっています。2021年895万頭をピークとなり一旦は、減少していましたが、2023年から増加に転じて2021年を上回っています。

ペット・ペット用品にも価格上昇の影響がみえる

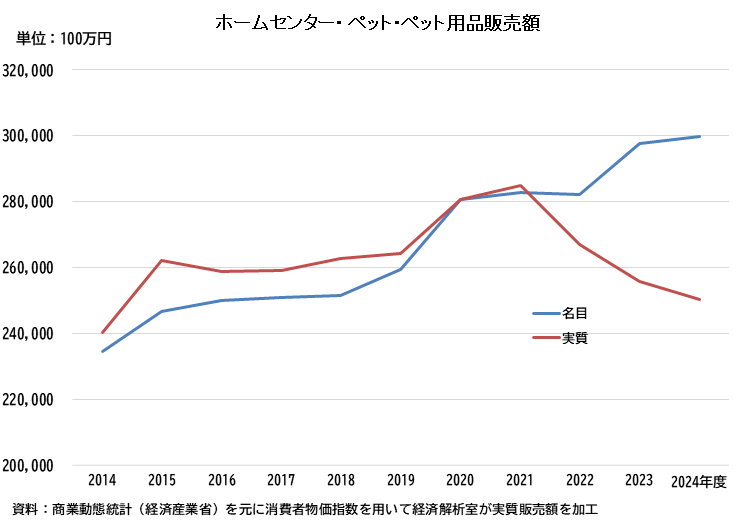

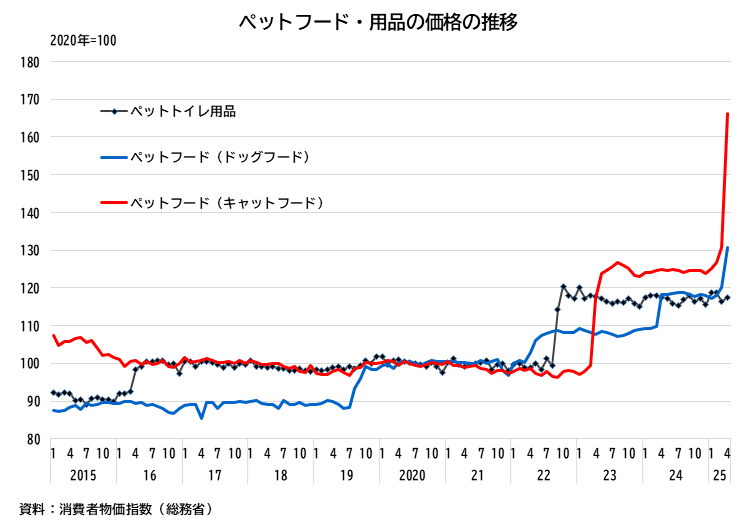

商業動態統計のホームセンターからペット・ペット用品の販売額をみてみます。この「ペット・ペット用品」には、生体としてのペット、ペットフード、ペット用品等が含まれます。ペット・ペット用品の名目販売額は、2020年度から2022年度は横ばいに推移していましたが2023年度は上昇に転じています。一方、総務省の消費者物価指数を用いて物価の変動を除去した実質販売額は、2022年度以降低下を続けています。その要因は、ペットフードやペット用品の価格上昇にあります。この傾向は、一般社団法人ペットフード協会が実施する「ペットフード産業実態調査」からも出荷総額が増加しているのに対して出荷量が減少している状況を確認できます。消費者物価指数からドックフードとキャットフード等の変化をみますと2022年以降、時期は違いながらも上昇しています。直近の価格上昇はこれまでにない景色をみせています。

ペット・クリニックの動向も変化

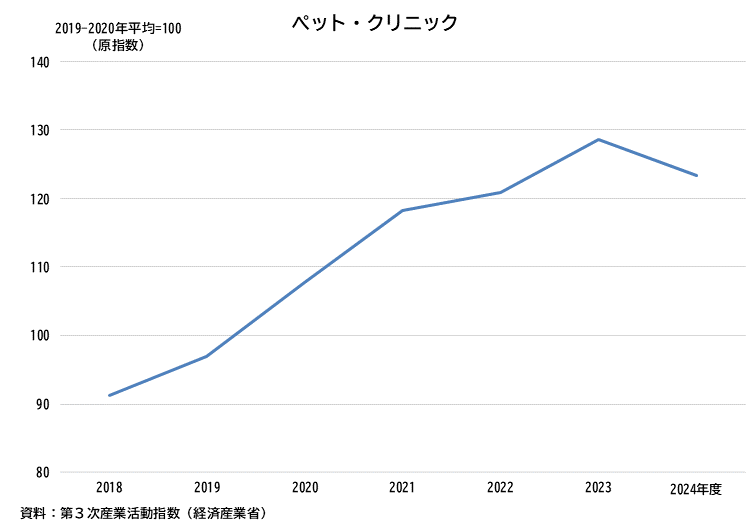

ペット・クリニック(動物病院)の活動は、第3次産業活動指数からみることができます。グラフをみますと、2023年度までは上昇傾向にありましたが、2024年度は、前年度比4.1%の低下となります。この指数は、獣医業の活動を示しており、消費者物価指数をみても他に比べても横ばいで推移しているため、獣医業の売上に変化がみえたとも言えます。

まとめ

以上をまとめますと、犬については登録された頭数は長期的にみると減少傾向にありますが、直近では縮減幅が減少し横ばいにみえます。猫については、調査によりますと横ばいとの見解のようですが、わずかながら増加しています。

一方で、飼育にかかるコストにあたるペットフード、ペット用品の市場は物価の上昇によって販売額は増加しているようにみえますが、物価の影響を除くと明らかに縮小しています。消費者物価指数によれば、ペットフードは、猫用も犬用も2025年4月に大幅値上がりしています。調査によれば、ペット飼育の阻害要因として住環境はもちろん「世話をするのにお金がかかる」、「ペット(生体)の価格が高いから」と回答する割合が、20代30代に高い傾向にあります。

このため、ペットを新規飼育する頭数が増えていない、あるいは減少している傾向が続いています。ペットの市場にも物価高の影響がでています。

(本解説に関する注意事項)

本解説は、公に入手可能で、経済産業省経済解析室が信頼できると判断した情報を用いて作成しています。ただし、使用した情報を全て、個別に検証しているものではないため、これらの情報が全て、完全かつ正確であることを保証するものではありません。

また、本解説は、統計等の利活用促進を目的に、経済解析室の分析、見解を示したものであり、経済産業省を代表した見解ではありません。