昨今、日本の観光地では海外からの旅行者(インバウンド)の話題で賑わっています。その旅行者は、概ね航空機による移動となりますので、今回は国際航空旅客運送業について観察してみます。

国際線が好調

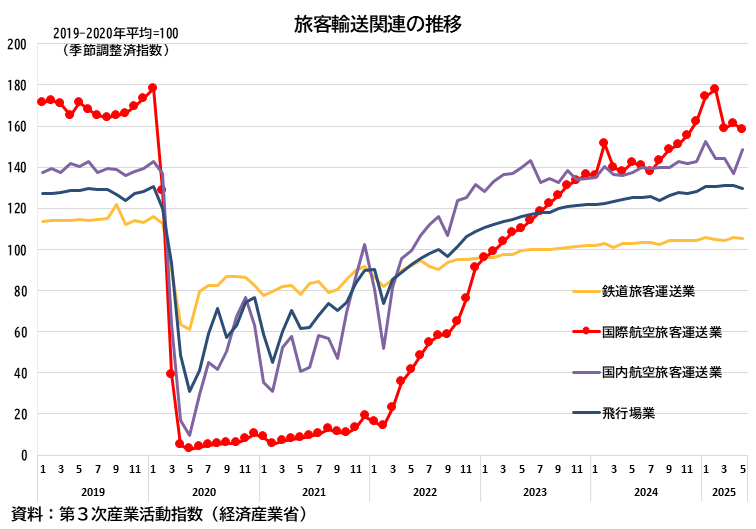

第3次産業活動指数から旅客輸送関連の指数をみてみます。いずれも、コロナ禍の時期に行動制限から大きく低下しましたが、中でも2年あまり停滞していた国際航空旅客運送業指数の急回復が目立ちます。2022年3月から入国の条件が一部緩和されて回復の兆しをみせました。同年6月には、観光目的での入国も可能となり、2023年5月以降は、新型コロナウイルスの陰性証明や3回のワクチン接種証明書を求めないなどの入国条件の緩和があり、さらに回復傾向が鮮明になりました。2024年末には、概ねコロナ禍前の水準に戻しています。

日本人と外国人の利用する空港に違いが見える

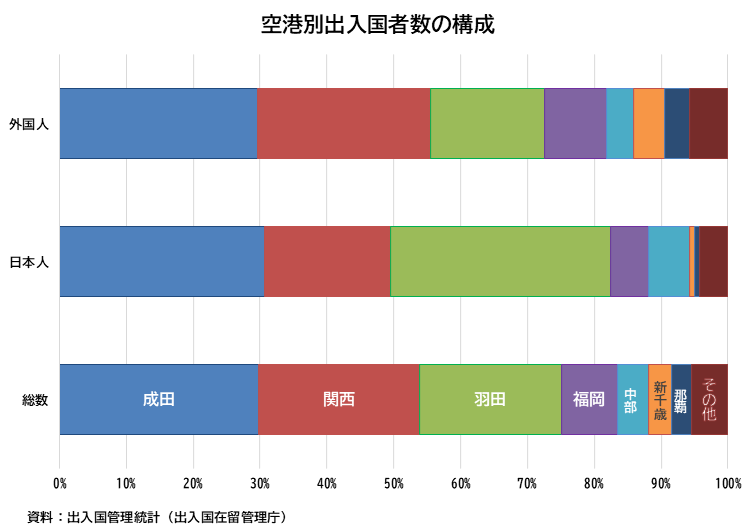

日本国内を出国あるいは入国するには、一般的には空港を利用します。2024年の国際線を運用している空港別に出入国者数を見ると、成田国際空港、関西国際空港、東京国際空港(以下、成田空港、関西空港、羽田空港とする)の3空港が全体の7割以上を占めています。ところが日本人と外国人を分けてみますと、日本人が利用する空港は、羽田空港が32.8%と最も多いようです。外国人となりますと、成田空港、関西空港、羽田空港の順になります。

出入国管理統計(出入国在留管理庁)によれば、2023年の都道府県別日本人の出国者数の内訳をみると、東京都と神奈川県の計が34.0%を占めており、加えて東京駅に各方面から新幹線網が接続し東京都や神奈川県など首都圏以外から空港までの利便性があることが考えられます。

やはり、インバウンドの効果が大きい

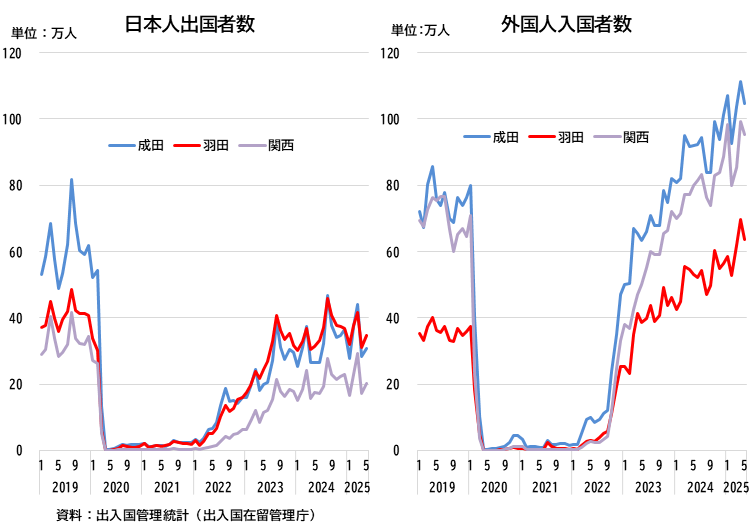

日本人の出国者数と外国人の入国者数を2019年からの推移を見ると、外国人の入国者の増加が顕著になります。やはり、国際線の航空旅客者数の増加はインバウンドによる効果が大きいと言えます。日本人の出国者数は、羽田空港以外がコロナ禍前の2019年の水準まで回復しておらず、2022年以降の円安傾向で海外旅行の割高感から国内旅行を選択する傾向が続いていると見られます。

観光庁の旅行・観光消費動向調査では、日本人の海外旅行者数(複数回旅行しても1人とする実旅行者数)が2019年1,180万人から2024年748万人と約6割強程度ですが、国内旅行者数(宿泊または日帰り)の実旅行者数は、2019年9,068万人から2024年8,160万人と約9割まで回復しています。こちらからも、日本人の海外旅行が国内旅行に比べて回復が遅れていることは示唆されます。

まとめ

以上から国際航空旅客運送業指数は、インバウンドにけん引されていることがわかりました。政府は、2030年訪日外国人旅行者数6000万人を目指し、空港を含め様々な環境整備に取り組んでいるところですが、今回はその玄関口とも言える国際航空旅客運送業の動向について見てみました。今後も様々な角度からインバウンドの動向を見ていきたいと思います。

(本解説に関する注意事項)

本解説は、公に入手可能で、経済産業省経済解析室が信頼できると判断した情報を用いて作成しています。ただし、使用した情報を全て、個別に検証しているものではないため、これらの情報が全て、完全かつ正確であることを保証するものではありません。

また、本解説は、統計等の利活用促進を目的に、経済解析室の分析、見解を示したものであり、経済産業省を代表した見解ではありません。