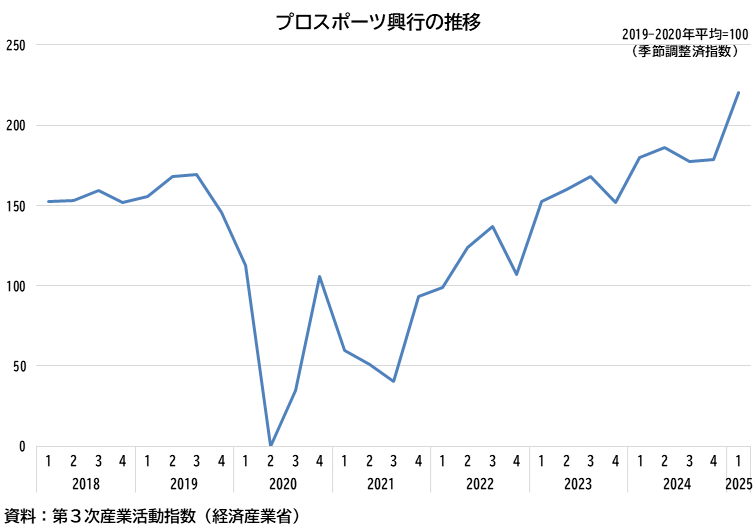

コロナ禍において、試合の中止あるいは入場者数の制限を余儀なくされたプロスポーツ興行が順調に回復しています。今回は、プロスポーツ興行について考察してみます。

プロスポーツ興行は順調に回復

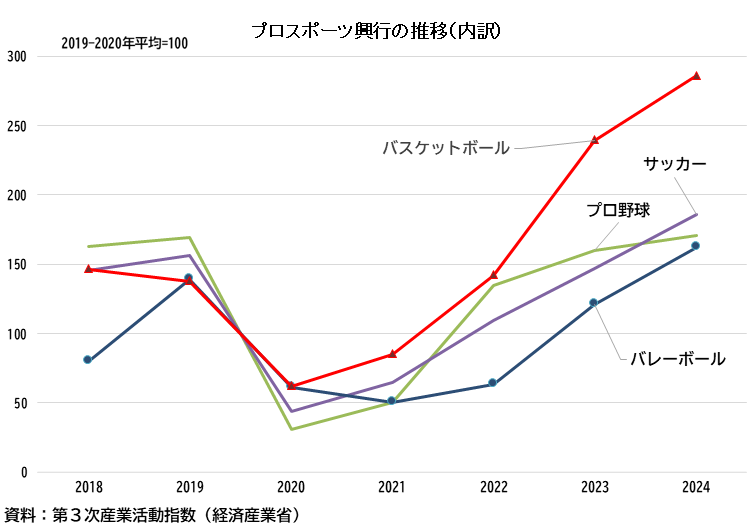

第3次産業活動指数からプロスポーツ興行指数をみますと、2020年第2四半期(4月~6月)は指数値が「0」になりました。内訳になります「相撲」「ボクシング」「プロ野球」「サッカー」「ゴルフ」「バレーボール」「バスケットボール」の公式試合がすべて中止となったためです。その後、入場者数の上限を設けながら再開し、2024年にはコロナ禍前の水準を超えています。

バスケットが好調に推移している

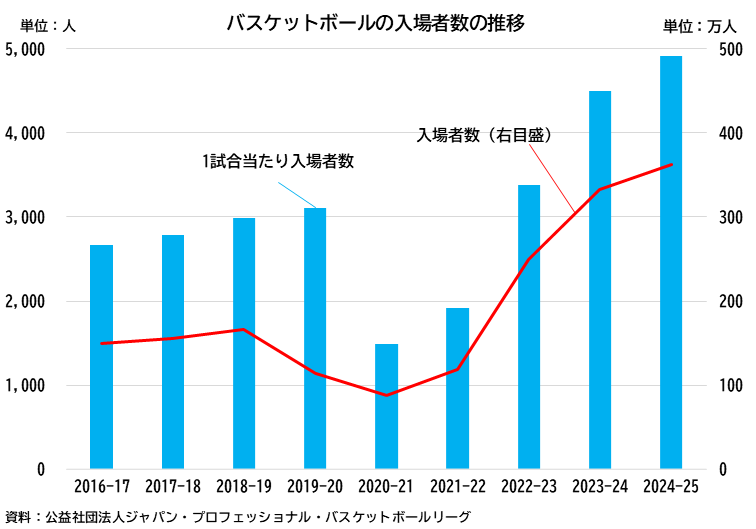

2024年のプロスポーツは、プロ野球が最も多く入場者数を集め2,668万人(セリーグ、パリーグの合計)、続いてサッカーが773万人(J1)を超えています。次に続くバスケットボールが362万人(B1リーグ、2024-25シーズン)となり、いずれもコロナ禍前の2019年を超えています。この中でも、バスケットボールの好調ぶりが顕著になっていますので、その要因をみてみます。

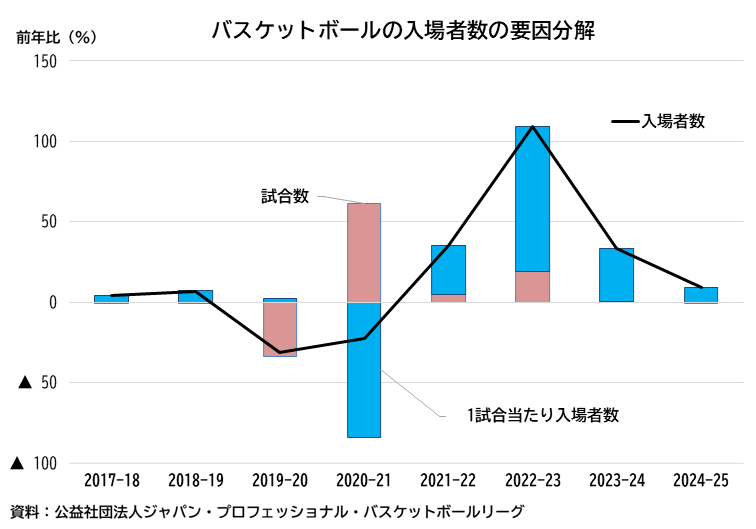

チーム数の増加だけでなく、1試合当たりの入場者数が増加している

現在のバスケットボールリーグは、2016年から野球、サッカーに続く3番目のプロリーグとしてBリーグを設立しました。上位リーグのB1は18チームで構成され各チームが2016-2017シーズン60試合で始まりました(ポストシーズンも含めて562試合)。その後2020-2021シーズンからチームが増えており、2024-2025シーズンは24チームで運営され、レギュラーシーズンやポストシーズンも含めて737試合まで増えています。このようにチーム数の増加、試合数の増加によって入場者数は、増えていますが、それだけではありません。18チームで構成されていた2019-2020シーズンまでは1試合当たりの入場者数は3000人超えでした。2024-2025シーズンには1試合当たりの入場者数が5000人程度になっています。

これらの背景には、Bリーグの理念として、従来の「スポーツビジネス」の枠を超え、バスケ・地域・企業、三位一体の成長を実現するビジネス改革を行っている(注)からのようです。具体的には、①ビジネスモデルとしては、放映権料やスポンサー収入だけでなく、地域との連携を強化して収入を確保しているようです。試合データ、ファンデータを分析し、マーケティングの強化につなげています。②地域との連携のためには、地元への貢献、地元企業との連携、試合会場のアリーナを試合運営のためだけでなく、地域の交流のための場所として有効活用して役立たせているようです。③エンターテイメント性の高い試合にするために、試合会場の観客を飽きさせないような音楽や映像を駆使した演出、選手も日本代表選手や海外の有名選手を集めて高度な試合にしています。試合中などの写真撮影を条件付きながら可能にしてファンを拡大させているようです。④日本代表チームがオリンピックなどの国際大会における活躍により、注目度や知名度の向上もあります。

(注)公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグHPを参考

まとめ

以上から、バスケットボール(Bリーグ)は、先行してプロスポーツ化した野球やサッカーの興行を単純に追いかけるだけでなく、参入するチームへの入場者数や収益面などの条件を満たすことを課していることが注目されます。さらに2026年から始まるシーズンに向けてのビジョンも明確されており、今後のバスケットボールに注目するだけでなく、試合観戦をしてみてはいかがでしょう。

(本解説に関する注意事項)

本解説は、公に入手可能で、経済産業省経済解析室が信頼できると判断した情報を用いて作成しています。ただし、使用した情報を全て、個別に検証しているものではないため、これらの情報が全て、完全かつ正確であることを保証するものではありません。

また、本解説は、統計等の利活用促進を目的に、経済解析室の分析、見解を示したものであり、経済産業省を代表した見解ではありません。