コロナ禍を境にして急速に買い物などの支払いに現金での支払い以外のキャッシュレス化が進んでいると言われています。今回は、クレジットカード業とキャッシュレス化について考察してみます。

クレジットカード業は順調に推移している

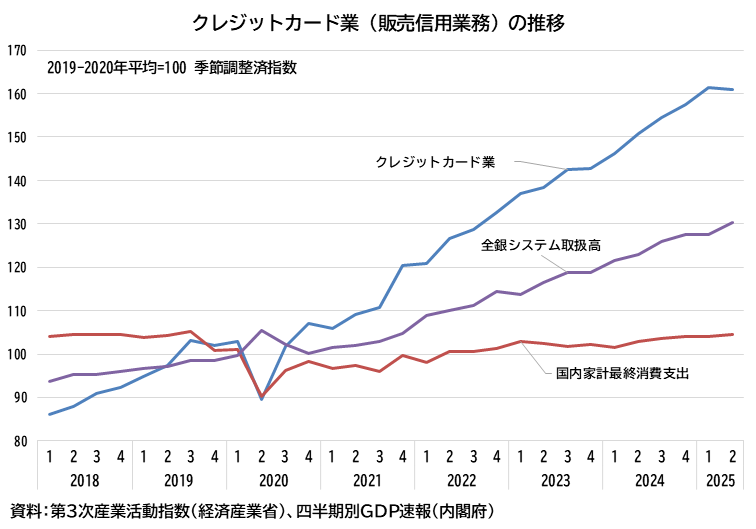

第3次産業活動指数から「クレジットカード業(販売信用業務)」指数の推移をみますと、2020年4月に新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対する緊急事態宣言の発出された時期と重なり、行動制限等の影響を受けた姿になっています。その後は、キャッシュレス化の動きも重なり、順調な回復傾向をみせています。国内家計最終消費支出(実質季節調整済、持ち家の帰属家賃を除く)を指数化した系列や全銀システム取扱高と比較してもクレジットカード業の伸びは目立ちます。

注:国内家計最終消費支出の指数化は、経済解析室が独自に計算した。

家計の購入形態ではクレジットが増えている

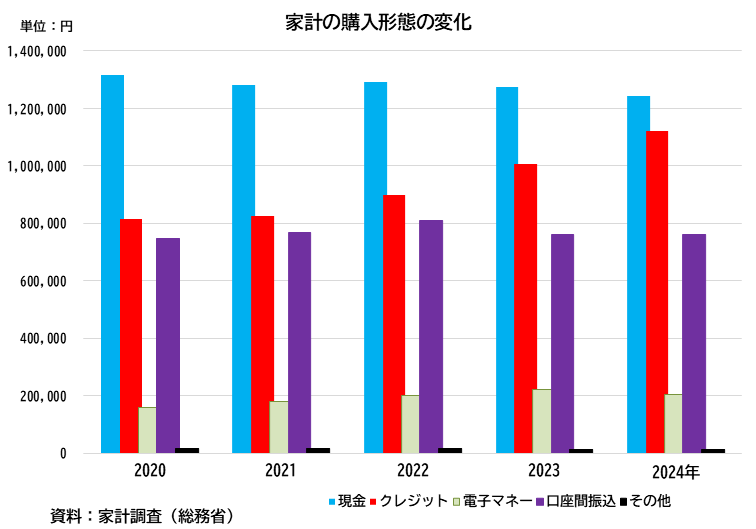

家計調査(総務省)から買い物などをする代金の支払い手段(購入形態)をみることが可能です。家計調査では、購入形態を現金、クレジット、電子マネー、口座間振込などに区分されております(詳細の定義は、参考表を参照)。最近注目のコード決済は、「決済サービスを利用した場合は、支払った際に選択した購入形態に応じて分類」と整理されているため、家計調査におけるコード決済の扱いは異なるようで留意が必要となります。

家計調査(二人以上の世帯)の購入形態の内訳をみますと、「現金」、「クレジット」、「口座間振込」が主な形態のようです。「クレジット」の伸長が目立ち、現金や口座間振込は減少あるいは頭打ちの傾向が見えます。「クレジット」には、クレジットカードの他に後払いによる電子マネーなども含まれており、純粋にクレジットカードの利用だけではありません。

なお、一般社団法人キャッシュレス推進協議会の「コード決済利用動向調査」によると、2020年のコード決済利用額は4.2兆円(うちクレジットカードとの紐付けによる利用額は約1兆円)、2024年同利用額は18.7兆円(うち同利用額は5.1兆円)となり、クレジットカードとの紐付けによる利用額(後払い)が利用額全体の約4分の1を占めています。また、MMD研究所の調べによりますと、コード決済の利用者のうちチャージの方法として、クレジットカードとの連携によりチャージする利用者の割合が36.0%、現金でチャージする利用者の割合が17.7%となっているようです。

※MMD研究所 https://mmdlabo.jp/investigation/detail_2236.html

https://www.stat.go.jp/data/kakei/longtime/index.html

日常の支出にクレジットの利用が定着している

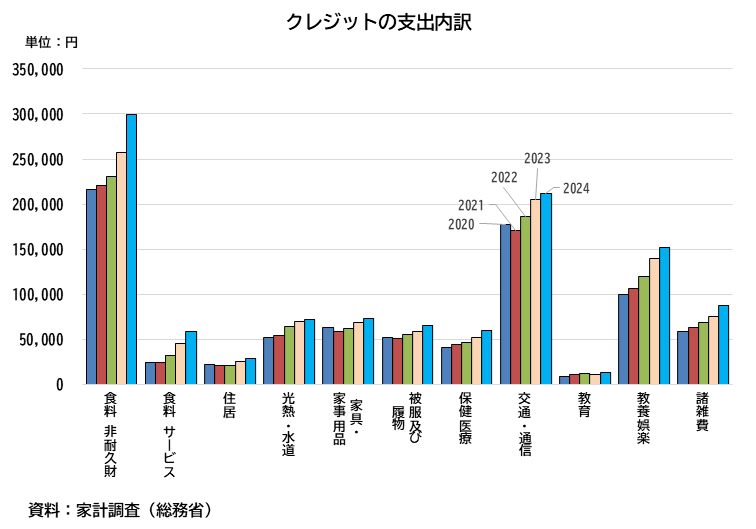

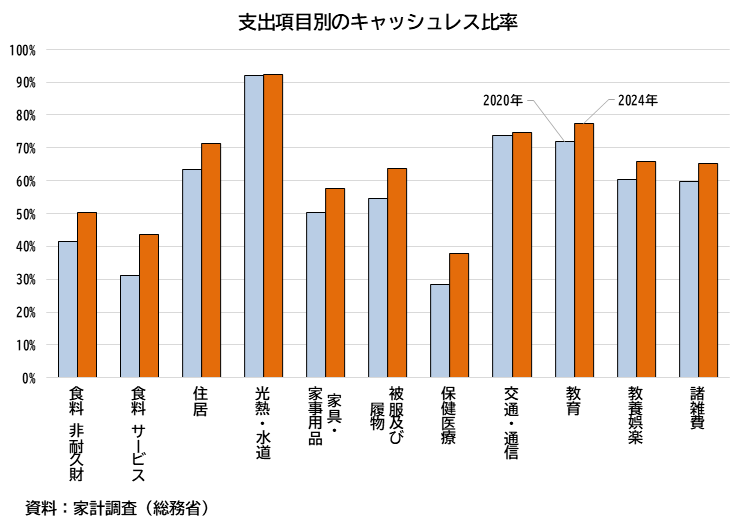

家計調査からクレジットを利用した支出内訳をみますと、支出額が最も多いのは食料費のうち非耐久財(食材)になり、利用額が増加しているのが観察されます。続いて交通・通信費、教養娯楽費の支出額が多くを占めます。 また、支出合計に占める現金以外での支払い額の比率をキャッシュレス比率とすると、毎月の電気、ガス、水道などの支出になる光熱・水道費、授業料や塾の費用が含まれる教育費、ETC料金やガソリン、携帯電話料金などが含まれる交通・通信費が高い比率となり、クレジットの利用との差は口座間振込の利用が多いためと言えるでしょう。

まとめ

クレジットカードは、日常の買い物として最も多い額を占める食料への支払い手段に利用機会が高まっているようです。背景には、やはりキャッシュレス化の動きもあり、クレジットカードは利用時のタッチ決済、コード決済や電子マネーとの連携に選ばれており、何よりポイントが付与されるのがメリットとなります。また、キャッシュレス化が相対的に低い保健医療費への伸び代が残されています。今後も、クレジットカードの動きに注目していきます。

(本解説に関する注意事項)

本解説は、公に入手可能で、経済産業省経済解析室が信頼できると判断した情報を用いて作成しています。ただし、使用した情報を全て、個別に検証しているものではないため、これらの情報が全て、完全かつ正確であることを保証するものではありません。

また、本解説は、統計等の利活用促進を目的に、経済解析室の分析、見解を示したものであり、経済産業省を代表した見解ではありません。