今般、「電池リパーパス」の安全性と性能の評価に関する日本発の国際規格が発行されました。

本規格により、EVなどの一次利用製品から取り外した後の電池の適切なリパーパスが促進され、定置用蓄電池等に二次利用されることで、希少資源の有効活用や我が国のカーボンニュートラル実現に向けて大きく貢献することが期待されます。

注)リパーパスとは、製品における使用(一次利用)を終えたものを、目的を転じて別の製品に組込んで再度活用することを指します。

1.背景

EVを始めとする製品に使われている電池は、原材料にレアメタルなどの希少資源を使用しており、製造時にはCO2が発生します。ライフサイクルにおけるCO2の排出量を削減する観点では、車載用としての役目を終えた電池を、定置用蓄電池など他の用途にリパーパスすることで、電池をより有効に活用することが重要です。

しかし、電池は適切に使用しないと火災事故などの危険があります。このため、電池リパーパスにおける安全性と性能の評価手法の確立と普及を目指し、日本が中心となって国際規格を開発しました。

2.規格の概要

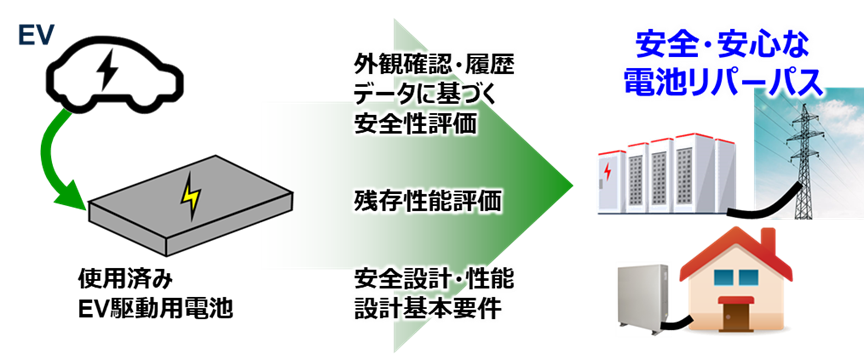

新品の電池と異なり、使用済電池は、使用環境や劣化状態にばらつきがあるため、抜き取り検査で安全性を確認することができません。そこで本規格では、EVなどの一次利用製品から取り外した後の電池について、損傷等の外観確認に加え、使用履歴データ(異常履歴・修理歴・使用期間等)及び使用可能範囲(電圧・電流・温度等)の情報を、自動車メーカー等の一次利用製品製造者が、電池リパーパス事業者やユーザーに提供することを要件として規定しています。

これにより、一次利用において電池の安全性を低下させるような使用履歴がないことや、再利用において電池を正常に使用できる範囲を確認することによって、非破壊の手法による安全性の確認を可能にします。

また、本規格において確認することが規定されている使用期間や残存性能の情報を、リパーパス電池を用いた二次利用製品の性能設計に活用することで、適切な電池リパーパスの促進が期待されます(図1) 。

図1 本規格に基づく電池リパーパス イメージ図 ((一財)日本自動車研究所 FC・EV標準化委員会 提供)

なお、本規格は、蓄電池に関する国際規格の策定を行っているIEC(国際電気標準会議)/TC21(二次電池)/PT63330で審議され、令和6年6月28日に国際規格として発行されました。※1, ※2

3.期待される効果

本規格によって安全・安心な電池リパーパスが促進されることにより、レアメタルなどの希少資源の有効活用や、電池のライフサイクルにおけるCO2の排出量の削減が期待されます。

また、電力のカーボンニュートラル化に貢献する再生可能エネルギーは、電力需要に応じて発電量を変動させることができないため、バッファーとして大型蓄電設備を導入することが必要となります。今後再生可能エネルギーの普及に伴って定置用蓄電池の需要が拡大していくことが見込まれる中で、本規格による電池リパーパスの促進は、再生可能エネルギーの普及促進に向けた、定置用蓄電池の普及拡大にも繋がることが期待されます。

加えて、EVの普及が促進されることで、将来的に大量の中古EV及び中古EVに搭載された使用済電池が発生することが見込まれる中で、使用済電池の有効活用の重要性が増していきます。本規格によって電池リパーパスが促進されることで、希少資源の有効活用にも寄与することが期待されます。

※1 正式名称:IEC 63330-1 REPURPOSING OF SECONDARY BATTERIES – Part 1: General requirements

※2 今回発行された国際規格は、経済産業省の委託事業である「省エネルギー等国際標準開発(国際標準分野)」の成果の一部による

ものです。

お問合せ先

国際標準について

イノベーション・環境局 国際標準課長 西川

担当者:水野、市村

電話:03-3501-1511(内線 3423)

メール:bzl-s-kijun-ISO★meti.go.jp

※[★]を[@]に置き換えてください。自動車政策について

製造産業局 自動車課

自動車戦略企画室長 田邉

担当者:緑川、小林

電話:03-3501-1511(内線 3831)

メール:bzl-s-seizo-jidosha★meti.go.jp

※[★]を[@]に置き換えてください。電池政策について

商務情報政策局 電池産業課

電池産業課長 金指

担当者:加藤、山本

電話:03-3501-1511(内線 3981)

メール:bzl-s-shojo-battery★meti.go.jp

※[★]を[@]に置き換えてください。

最終更新日:2024年7月4日