JIS法改正

日本における標準化活動の基盤となっている工業標準化法を改正し、①データ、サービス等への標準化の対象拡大、②JISの制定等の迅速化、③JISマークの信頼性確保のための罰則強化、④官民の国際標準化活動の促進を行いました。これに伴い、「工業標準化法」は「産業標準化法」に、「日本工業規格(JIS)」は「日本産業規格(JIS)」に変わりました。(平成30年通常国会で可決成立、5月30日公布)

背景・目的

第四次産業革命の下、IoTやAIなどの情報技術の革新が進み、企業の競争力は、データやその活用に移り変わってきています。こうした中、ビッグデータ等と産業とのつながりにより新たな付加価値が創出される産業社会(コネクテッド・インダストリーズ)への対応が、我が国産業の喫緊の課題となっています。 また、近年では、モノだけではなく、マネジメント分野、サービス分野等の規格が制定されるようになったほか、第4次産業革命の中で自動走行、スマートマニュファクチャリングなど業種を越えた国際標準化が進みつつあり、標準化の対象やプロセスにも変化が現れています。 様々な環境変化に対応するため、日本における標準化活動の基盤となっている工業標準化法について、①データ、サービス等への標準化の対象拡大、②JISの制定等の迅速化、③JISマークによる企業間取引の信頼性確保、④官民の国際標準化活動の促進を図る改正を行いました。

改正のポイント

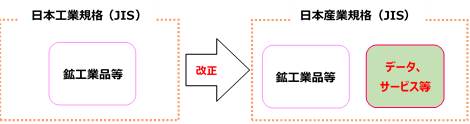

①JISの対象拡大・名称変更

標準化の対象にデータ、サービス、経営管理等を追加し、「日本工業規格(JIS)」 を「日本産業規格(JIS)」に、法律名を「産業標準化法」に改めました。

- 【施行日】令和元年7月1日

- ※対象分野のJIS化手続きは平成30年11月29日から可能となっています。

- 【経過措置】旧JIS法に基づくJISは、新法に基づくJISとみなします。

-

旧JIS法に基づくJISマーク認証等は新法に基づくものとみなします。

英語名称(Japanese Industrial Standards)は継続します。

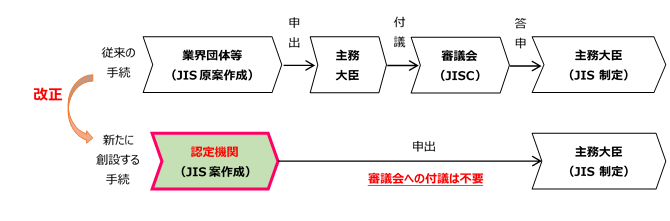

②JIS制定の民間主導による迅速化

JIS制定手続きについて、専門知識等を有する民間機関を認定し、その機関が作成したJIS案について、審議会の審議を経ずに制定するスキームを追加しました。

- 【施行日】令和元年7月1日

- ※認定標準作成機関の申請と認定は平成30年11月29日から可能となっています。

③罰則の強化

国内素材メーカーの一連の品質データ不正事案の中で、JISマーク認証取消しが発生したことを踏まえ、JISマークを用いた企業間取引の信頼性確保のため、認証を受けずにJISマークの表示を行った法人等に対する罰金刑の上限を1億円に引き上げました(現行は自然人と同額の上限100万円)。

- 【施行日】令和元年7月1日

④国際標準化の促進

法目的に国際標準化の促進を追加するとともに、産業標準化及び国際標準化に関する国、国研・大学、事業者等の努力義務規定を設けました。

アナログ規制の点検結果に基づく明確化について(産業標準化法)

デジタル庁に設置するデジタル臨時行政調査会により、アナログ規制の横断的な見直しの点検が行われました。産業標準化法では、アナログ規制の一類型である目視規制について、デジタル技術等の活用等許容されているかどうか不明確なものがあったことから、規制の明確化を行うために、該当する規制を掲載いたします。

関連法令等の整備について

- 令和6年6月28日

- 日本産業規格への適合性の認証に関する解釈及び運用について(通達)の発出について

- 令和6年6月28日

- 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令及び電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令を一部改正しました。

- 令和6年6月28日

- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令を一部改正しました。

- 令和6年6月28日

- 鉱工業品及びその加工技術並びに電磁的記録に係る日本産業規格への適合性に関する認証の業務に従事する者の講習を定める件(告示)を一部改正しました。

- 令和6年6月28日

- 役務に係る日本産業規格への適合性に関する認証の業務に従事する者の講習を定める件(告示)を一部改正しました。

- 令和5年12月26日

- 産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正について

- 令和4年7月1日

- JNLA制度の試験方法の区分に関する告示を一部改正しました。

- 令和4年5月12日

- ソフトウェアやデータなどの電磁的記録に関するJISマーク表示制度の認証機関第1号を登録しました。

- 令和3年9月1日

- JNLA制度の試験方法の区分に関する告示を一部改正しました。

- 令和2年8月17日

- JNLA制度の試験方法の区分に関する告示を一部改正しました。

- 令和2年5月29日

- 認定産業標準作成機関に関するガイドラインを改正しました(第2版)。

- 令和2年3月31日

- 認定産業標準作成機関の第2号を認定しました。

- 令和元年9月18日

- 認定産業標準作成機関の第1号を認定しました。

- 令和元年7月1日

- JISマーク表示制度及びJNLA制度に関する命令等を改正・制定しました。

- 令和元年6月25日

- 「工業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令の一部を改正する政令」等の政令が閣議決定されました。

- 平成31年3月8日

- 認定産業標準作成機関に関するガイドラインを公表しました。

- 平成30年11月14日

- 工業標準化法施行規則の一部を改正する命令案等を改正・制定しました。

- 平成30年9月7日

- 「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の施行のための関係政令が閣議決定されました。

関連資料

-

工業標準化法改正関連部分 新旧対照表(PDF形式:259KB)

-

日本産業標準調査会(JISC)基本政策部会

- 産業構造審議会産業技術環境分科会基準認証小委員会

-

今後の基準認証の在り方―ルール形成を通じたグローバル市場の獲得に向けて―答申(産業構造審議会産業技術環境分科会基準認証小委員会報告書 平成29年10月)(PDF形式:3,318KB)

お問合せ先

- 標準化について

-

イノベーション・環境局 基準認証政策課 電話:03-3501-1511(内線)3413~3415

メール:bzl-s-kijun-seisaku★meti.go.jp

※ [★]を[@]に置き換えてください

最終更新日:2025年6月10日