経済産業大臣表彰/平田 眞幸(ひらた まさゆき)氏

富士ゼロックス株式会社 国際認証センター長

適合性評価に関する積極的な普及と啓発活動を推進

IEC(国際電気標準会議)/CAB(適合性評価評議会)をご存じだろうか。国際標準化活動をしている人でも、適合性評価注1の仕組みなどを知らない人は多く、IEC/CAB日本代表である富士ゼロックス株式会社の平田眞幸氏もその一人だったという。

注1)製品やサービス、プロセスを規格や基準に基づいて評価すること。

技術者の平田氏と国際標準化活動との関わりは、1998年のIEC/TC77(電磁両立性)/SC77B(高周波現象)のエキスパートとしての活動に始まる。WG10(連続妨害イミュニティ注2)やMT12(過度現象イミュニティ)で、電磁波や自然環境で機器の誤動作が起きないかなど、技術的な適合基準の規格化に関わっていた。「私自身もCABの活動をするまで、適合性評価と技術規格の関係についてあまり知識はなかった。」と語る。

注2)電気機器などが外的要因(電磁波や電圧など)で性能を低下せずに作動する能力のこと

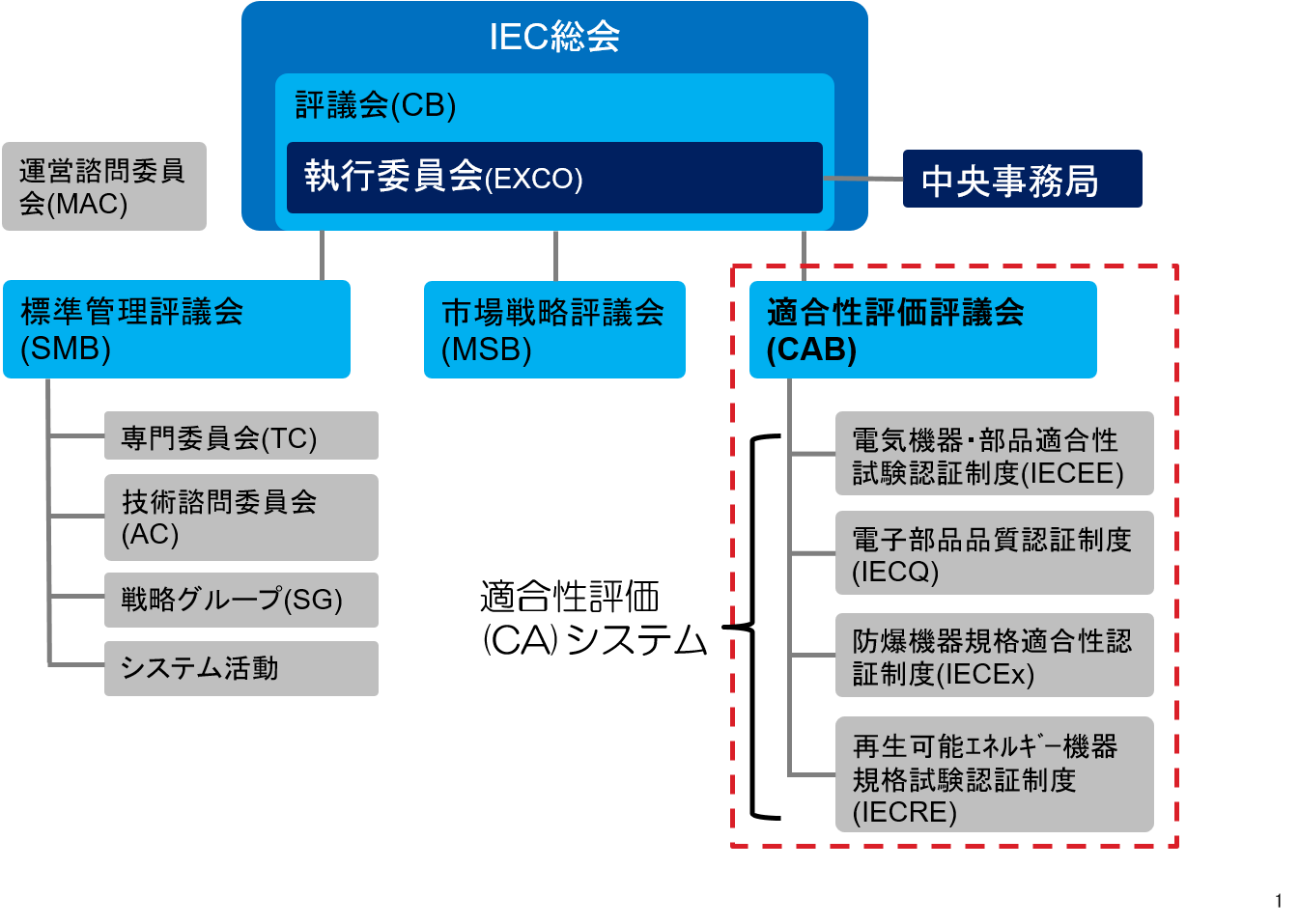

図 IECにおけるCABと関連評議会組織

(画像提供:富士ゼロックス株式会社)

IEC/CABとはどのようなものか。WTO(世界貿易機関)に加盟する各国は、貿易の技術的障害を回避するために、技術法規又は任意の国家規格を定める際、ISO(国際標準化機構)やIECなどの国際規格を基礎としなければならないが、その適合性評価手続きをワンストップで可能とすること、すなわち、「One standard, One test, Accepted Everywhere」を最終目標とする活動を行っている。例えば、日本の製品を海外に輸出するとき、各国が同じ国際規格を受け入れ、かつ、日本でその国際規格への適合性評価を行った結果を、各国が受け入れを認めれば、国別の製品試験や認証を受けなくてもよくなる。そのための国際的な仕組みを構築する組織である。

CABには、製品の分野ごとにIECEE(電気機器安全規格適合試験制度)、IECEx(防爆電気機器規格適合試験制度)、IECQ(電子部品品質認証制度)及びIECRE(再生エネルギー機器規格試験認証制度)の4つの適合性評価システム委員会があり、それぞれの認証制度を策定し運用している。(図参照)

近年、日本企業の生産工場や開発機能の一部がASEAN加盟国に多数進出する一方で、ASEAN域内におけるIEC規格への適合性を評価する機能や能力は十分ではなかった。「ASEANの10か国のうち、IECEEに加盟しているのは5か国、そのうち、情報機器やオフィス機器まで対象としていたのは3か国だけ。」と平田氏。その理由は、現状において普及しているアイロンや冷蔵庫などの家電製品の安全性に関する適合性評価制度を構築するのが優先され、情報処理機器や事務機器などは後回しになっていた。

一方で、国際規格の潮流は家電、情報処理機器や事務機器といったこれまでの分類が古くなってきた。スマホでエアコンを操作できるようになるなどIoT化が進展した現在、もはや家電製品は情報処理機器でもある。IEC規格もいろいろな機能を統合したマルチメディア規格が次々と制定され、ASEANに進出する日本企業にとっては、現地でIECEEの適合性評価システムに加盟した試験機関の選択が必要となっていた。

エキスパートとして標準化活動を続ける一方で、民間企業の立場から上記の課題を感じ取っていた平田氏は、2015年に日本のIEC/CAB委員に就任。特に、適合性評価の側面からみたIEC規格作成者向けガイダンス作成に積極的に関与し、同時に国内IEC関連委員会への情報発信を実施した。こうした活動を通じて、IEC/ACEC(電磁両立性諮問委員会)内で作成されていた電磁界人体暴露評価法ガイドについて日本国内で事業者に対して重要な影響を及ぼすことを認識。日本からACECに修正意見書を提出するなどするよう働きかけ、ガイドの見直しを実現した。

また、平田氏は長期的な観点からASEAN諸国での人材育成が重要との認識に立ち、JICA(独立行政法人国際協力機構)貿易促進研修やJISC(日本産業標準調査会)/IEC/APSG(アジア太平洋運営委員会)が共同開催した人材育成セミナーにおいてIEC適合性評価についての講演を行い、ASEAN諸国において将来の標準化活動を担う人材に啓発活動を実施した。

(画像提供:富士ゼロックス株式会社)

さらに、平田氏は、ASEAN諸国においてIEC/CAB適合性評価システムを拡大していくには、各国が取り込む国際規格の整合化と評価技術スキルの向上、そのための技術支援を必要との認識の下、経済産業省補助予算やJAIF(日・ASEAN統合基金)予算を用いたワークショップなども精力的に行ってきた。

研修やワークショップに参加した国々の反応は、「当初は『先進国が作った技術的なものに、いきなり適応できるわけがない。私たちには必要ない。』と言っていたのが、近年は彼らの方がアグレッシブ。『次はこういう議論をしたい。こんな提案がしたい。』と言うようになった。ASEANの人たちが適合性評価のことや、ASEAN経済共同体ブループリント2025注3を考えた中で、何が重要か、何をしなければならないかを積極的に考え始めたのだろう。」と平田氏。

注3 2016年から25年までの10年間におけるASEAN経済統合の方向性を示すもの。①高度に結束した経済、②競争力があり、革新的でダイナミックなASEAN、③強化された連結性と分野別協力、④ 強靭で包摂的、人間志向、人間中心のASEAN、⑤グローバルなASEAN、の5つの柱で構成さる。

「規格」と「認証」は車の両輪。お互いを理解した仕組み作りが重要。

実は2020年、平田氏肝いりの企画として「ASEAN適合性評価シンポジウム」を開催する予定だった。ASEAN10か国同士でどんな課題があるのか議論し、IEC/CABの委員も交えて広く適合性評価の重要度をアピールするチャンスだったが、新型コロナウイルス感染症の世界的なパンデミックで残念ながら延期になってしまった。Web開催も検討されたが、IEC、ASEAN加盟国の双方から対面での会議の重要性が指摘された。

「ASEAN適合性評価シンポジウムが実現すれば、IECEE未加盟の国に加盟を強く促すことができる。真のグローバル化のため、何が何でも開催しなければならない。」と平田氏。

認証システムが共通化されることで、日本企業がASEAN地域に進出するときに認証の壁がなくなるばかりでなく、当事者国としても世界の国から企業誘致が可能となり、自国内で安心安全な商品が使えることになる。現在、平田氏はシンポジウムの実現に向け、半年ごとの見直しでスケジュールを調整中だ。

一方、平田氏は国内でも適合性評価システム委員会の意見収集、反映を行うとともに、国内規格政策委員会への適合性評価の啓蒙活動も行っている。「私自身、SC77等の技術規格作成活動の中で、『適合性評価に関わる要求を技術規格に記載してはいけない。』ことについての理解が十分ではなかったことから、議論がかみ合わないこともあった。そうした経験も踏まえて、適合性評価の仕組みや適合性評価に関わる用語の利用を含めて、解説、説明をしている。」と語る。

国内外において積極的に活動する平田氏だが、「今延期になっているASEAN適合性評価シンポジウムをぜひ実現させたい。特に環境や省エネ等に関する規制や要求事項を持たない国々が、国際的な適合性評価の枠組みを活用、参加してくれることに注力したい。」と、意欲を見せる。

「規格と認証は車の両輪であり、ともに相互の側面を考慮した規格や仕組み作りが重要だ。標準化活動は、将来必ず自身にとって、組織にとって必要不可欠となる課題解決活動の先行投資である。」と、経験から裏付けられた平田氏の言葉はとても力強い。

【標準化活動に関する略歴】

1997年 富士ゼロックス株式会社 技術開発センター(電磁両立性技術開発)

1998年~現在 IEC/TC77/SC77B/WG10国際エキスパート

2004年~2013年 IEC/TC77/SC77B/MT12エキスパート

2007年 同社 国際認証センター(適合性試験所技術主幹)

2010年~現在 同社 国際認証センター長(IECEE 認証試験所ステージ3、ISO/IEC17020 検査機関代表、ISO/IEC17025 試験所代表)

2013年~2014年 IEC/CABオルタネート委員

2015年~2020年 IEC/CAB日本代表委員

2015年~2020年 IEC/CAB国内対応委員会 委員長

2015年~現在 JISC 臨時委員(標準第二部会)

2015年~現在 IEC/CAB/WG10(CAB 方針及び戦略)、同WG14(広報宣伝)委員

2016年~現在 IEC/CAB/WG18(新たな適合性サービス)委員

2021年~現在 IEC/CAB オルタネート委員

2021年~現在 IEC/CAB国内対応委員会 副委員長

最終更新日:2024年5月21日