経済産業大臣表彰/岡村 治男(おかむら はるお) 氏

株式会社グローバルプラン 代表取締役社長

光ファイバ通信を支える核心デバイスの成長を国際標準化で牽引

光ファイバ通信は、高速・大容量の情報伝達を可能とする通信システムだ。あらゆる情報がデータ化され社会全体のデジタル化が進む中、近年は新型コロナウイルス感染症の流行でリモート勤務・学習の機会も増えており、ますますその重要性が高まっている。

「光通信は、従来の方法に比べはるかに高速で大容量の通信が可能。例えば、動画を送るために電波で1時間かかるとすると、光は一瞬。ブロードバンド化において、光ファイバは非常に重要なエレメント。」と語るのは、株式会社グローバルプラン代表取締役社長の岡村治男氏。同分野の核心となる光ファイバシステム・デバイスの国際標準化を長年にわたり推進してきた1人だ。

岡村氏が初めて標準化活動に参画したのは1988年。日本電信電話株式会社で光伝送システムの研究開発に携わっていた当時、IEC(国際電気標準会議)/TC86(ファイバオプティクス)で光ファイバセンサ※の標準化議論が開始される前の国際会議に日本人として単独で参加した。

※通信部やセンサ部が光ファイバ及び光学部品で構成されるセンサ。振動、温度などの変化によって光が敏感に反応する性質を利用して様々な情報を計測する。例えばトンネルや高速道路などを長距離にわたって精密に監視することができる。

その後、TC86/SC86C(光ファイバシステム・能動部品)に光ファイバセンサ、光増幅器の日本代表委員として参加。1998年には、同SCのWG3(光増幅器)コンビーナに就任。「光増幅器はノーベル賞候補と言われるほど革命的なデバイスだった。」と語る。

「国際通信の多くは1990年ごろまでは同軸ケーブルの途中で電気の中継器が数km毎に使われていた」。光ファイバケーブルが出てきて、中継器の間隔は10倍以上に伸びたが、弱った光信号をそのつど電気信号に変えて電気回路で増幅し、また光に戻していた。そこに光増幅技術が登場し1989年にNTTが実用性を証明した。これで光信号は光のままで日本からアメリカまで(約1万キロ)届くようになった。光増幅器は今につながる通信容量の飛躍的増大を可能にし、中継器は安く高信頼になった。現在では「世界のほとんどの海底ケーブルで光増幅器が使用されている。」というほどの普及率を誇る。

岡村氏はコンビ―ナとして同技術の標準化議論を8年にわたり牽引し、世界の通信網を支える核心デバイスの成長を支えてきた。

「会議終了時には議事録が完成している状態を常に目指した。コンビーナとして司会をしながら、各国の発言者の言葉を要約し『これで合っているか。』と確認しながら議論を進めた。終了時に議事録があると参加者は安心する。岡村はそういうことをやっていて珍しいと言われた。」という。

そのような活動が高い評価を受け、2016年には、米国の推薦でSC86Cの国際議長に就任。「各メーカーや国の利益追求の肩を持つのでなく、社会公共的な議論の展開を心がけている。」と岡村氏。ICTの中核を担うSCのリーダーとして、今、その視点は「社会課題の解決」に向けられている。

IEC/TC86 SC86Cのオンライン会議の様子

IEC/TC86 SC86Cのオンライン会議の様子

(画像提供:株式会社グローバルプラン)

情報格差の解消に向けて、新たな光ケーブルソリューションを自ら実証

2020年6月、「新型コロナウイルス感染症が世界的大流行を見せる中、情報格差が『生死に関わる問題』」と国連事務総長が発言した。「格差解消のためには、貧困地域を含む地球の隅々まで光通信を浸透させる必要があり、具体的な解決策の提案と実装が急務と考えてきた。」と岡村氏。

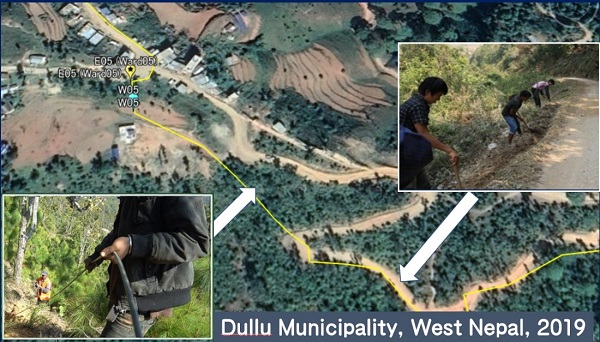

そこで、IEC 60793(光ファイバ)シリーズなどを踏まえた低コストかつ重機を用いず人力で実装可能な光ケーブルソリューションをITU(国際電気通信連合)の標準化会議で提案。「情報格差解消」を明記した初の国際標準として、地元住民によるDIYが可能な敷設法含む3本の勧告を2018年末に成立させた。翌年、実証のため自らヒマラヤの山村(標高1,300m)へ行き、地元住民と約10キロメートルに及ぶ光ケーブルを引いた。

光ケーブルとその敷設方法は3本のITU勧告に準拠し道路脇にはツルハシで浅く埋め(右上の写真)、

未踏のジャングルではケーブルを素手で地表に置いた(左下の写真)。

(画像提供:株式会社グローバルプランと株式会社OCC)

ケーブルは2020年に麓のPhaplu(標高2,400m)に搬入を行った。

(画像提供:株式会社グローバルプラン)

「ネパールの山奥は生活上不便な点が多い。例えば、診療所へ行くのに1日以上かかる場合があり、着く頃には亡くなってしまう恐れがある。遠隔医療を実現する場合、患者の様子が分かる高精細の動画が求められ、そのためには光ケーブルが必須となる」、「多くの子供が学校に行けない山村のリモート学習に1日でも早く光ケーブルが欲しい」とプロジェクトの重要性を語る。情報格差を解消するDIYソリューションを広く浸透させることが今後の目標で、現在タンザニア、南スーダンの現地政府にも働きかけている。

「地球の持続可能性が問われている今、デジタル革命から誰も取り残さず社会損失を防ぐこうした取り組みは日本が率先して行うべきだ。」と岡村氏。「200回以上国際会議に参加し、世界は日本の技術と、共生へのリーダシップに期待していると感じた。標準化活動は世界を見る目が養え、成長の機会が与えられる。人生100年時代の生きがいにもつながるため、まずは軽い気持ちで参加してほしい。」と次世代への期待を込めた。

| 1988年 ~1998年 | 日本電信電話株式会社(横須賀電気通信研究所)社員としてIEC/SC86C(光ファイバシステム・能動部品)光ファイバセンサ、光増幅器 日本代表委員 |

| 1998年 ~2006年 | IEC/SC86C WG3(光増幅器)コンビーナ |

| 1998年 ~2008年 | 一般財団法人光産業技術振興協会 光増幅器標準化委員会 委員長 |

| 1999年 ~2002年 | 日本電気株式会社、コーニングインターナショナル株式会社 |

| 2003年 ~現在 | Corning Inc. シニアアドバイザ |

| 2003年 ~現在 | 株式会社グローバルプラン 代表取締役社長 |

| 2004年 ~2007年 | 一般社団法人 電子情報通信学会 規格調査会 光ファイバ専門委員会 SC86C主査 |

| 2005年 ~2020年 | IEC/TC111(電気・電子機器、システムの環境規格)国際委員 |

| 2005年 ~現在 | IEC/TC110(電子ディスプレイ)国内対策委員会 委員 |

| 2016年 ~現在 | IEC/SC86C 国際議長 |

最終更新日:2024年5月21日