経済産業大臣表彰/国岡 正雄(くにおか まさお) 氏

国立研究開発法人産業技術総合研究所 イノベーション推進本部 標準化推進センター

標準化オフィサー

“自然に還る”生分解性プラスチックの国際規格開発と普及に貢献

プラスチックは軽量で安価、さらに加工がしやすく丈夫なことからさまざまな製品に使用されている。しかし、人工的に作られたプラスチックは自然界で完全に分解されることはなく、世界では年間約800万トンものプラスチックごみが海に流出しているという。

こうした海洋汚染や気候変動問題などを背景に、プラスチック資源をいかに循環させるかが課題となっている。そこで今、SDGs(持続可能な開発目標)の観点からも期待されるのが、土壌や水中に存在する微生物の作用で分解され、自然界に循環する「生分解性」のプラスチックだ。

「日本は廃棄プラスチックの回収が進んでいるが、例えば畑を覆っている農業用マルチフィルムなどは、雨や紫外線で細かく粉砕されると回収が難しい。日本では以前からこうした製品を中心に生分解性プラスチックの研究開発が進んでいた。」と語るのは、国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)の国岡正雄氏。

国岡氏は産総研の研究による知見を生かし、ISO(国際標準化機構)/TC 61(プラスチック)/SC 14(環境側面)でプラスチックの生分解度や植物由来原料のバイオベースプラスチック等、「環境に優しいプラスチック」の国際規格開発に取り組んできた。現在は同SC内のWG 2(生分解度)のコンビ―ナを務めている。

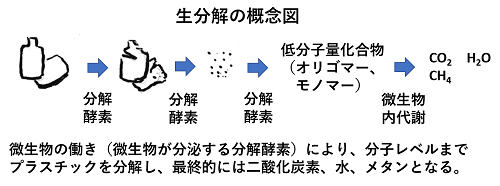

「WG 2は1992年に日本提案で発足した。生分解性プラスチックの特徴は、自然界に存在する微生物の働きで二酸化炭素と水に完全に分解される性質をもつが、一般使用のプラスチックと同様の耐久性も備えている点にある。しかし、それまで国際的な評価方法がなかった。信頼性を担保して市場を健全化するため、世界共通の標準が必要だった。」と国岡氏。

生分解性を評価する環境は、おおまかにコンポスト(たい肥)、土壌環境、水環境が挙げられる。そして、その評価方法は生分解の過程で排出された二酸化炭素の量や吸収された酸素の量を計測することで、完全に分解されたか判断される。

(イラスト提供:国立研究開発法人産業技術総合研究所)

(イラスト提供:国立研究開発法人産業技術総合研究所)

これまでISO 14851(水系における酸素要求量による好気的生分解評価法)やISO 17556(土壌中での生分解評価法)、ISO 14855-2(制御されたコンポスト中での好気的生分解評価法 実験室レベルでの発生二酸化炭素吸収による測定法)など、国岡氏ら日本のメンバーが主導して当該分野の標準化が推し進められてきた。

これらのISO規格は国内の認証制度に採用され、現在500以上の製品の認証が進んでいる。こうした取り組みが環境負荷の低いプラスチック製品の開発と普及につながり、市場での生分解性プラスチック製品の存在感を高めてきた。そして今、国岡氏のもとで新たな規格開発に向けた取り組みが進められているところだ。

海洋生分解性プラスチックの普及に向けて新たな国際規格を開発

従来の生分解性プラスチックは、微生物が多く存在するコンポストや土壌での分解を想定していたため、これら2つと比べて微生物が少ない海洋では分解されないものが多い。しかし、プラスチックごみによる海洋汚染が世界的に問題視されるようになり、海洋流出後も生分解性を有する「海洋生分解性プラスチック」に注目が集まるようになった。

WG 2でも、2013年頃からイタリアやドイツのメーカーなどが海洋生分解性プラスチックに関する提案を積極的に行っていた。当時の日本は、生分解性プラスチックの再資源化には、陸系でのコンポスト化やメタン発酵による処理システムを先行させていたため静観していたが、欧州主導で制定された評価法の国際規格は日本やアジアの実情にそぐわない点も多く、いくつか課題が残された。

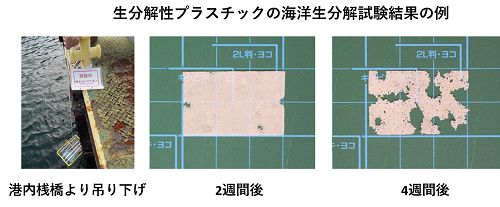

「例えば、海底や海岸に架台を設置して、サンプルを設置する評価法は、静かな海が少ない日本で実施するのは難しい。また、海洋条件を模した実験室内生分解評価法は、生分解度のデータにばらつきも出るし、実施期間が2年も必要なものだ。もっと簡単な実海域フィールド試験や、実験室で早く結果を出し、精度の高い評価方法が必要だ。」と国岡氏。 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の産学官連携プロジェクト「海洋生分解性プラスチックの社会実装に向けた技術開発事業/海洋生分解性に係る評価手法の確立」は、国岡氏が代表をつとめており、まさにこうした課題を解決し、2030年までに海洋生分解性プラスチックの評価手法を確立し、新技術・新素材の社会実装を目指すものだ。

「岸壁からサンプルを吊るして半年で評価するような、全国で実施できる方法を考えている。欧州の対極にあるような試験だから反対意見が出るだろうが、岸壁は実海域につながっていると実証できる説得力のあるデータを提示したい。」と意欲的だ。

| 既存ISO法 | 日本提案(予定) | |

|---|---|---|

| 実験室内 海洋生分解評価法 |

・微生物量や栄養源濃度が少ないために、生分解性がある材料でも、生分解が進行したり、しなかったりデータがばらつく。 ・実海域に近い条件のため、評価期間が最長2年かかる。 ・反応瓶内に長期海洋条件を維持できない。 |

・微生物や栄養源を添加することにより、生分解を加速した条件を設定し、半年程度の短期間で結果が得られるようにする。 ・実海域との相関性を担保してどの程度の加速率なのかを明確にする。 ・高い精度を目指す。 |

| 実海域フィールド試験 | ・海底50mにサンプル保持した架台をダイバーにより設置するため、サンプルの設置、採集が大変。 ・海岸の海面に架台を設置し、サンプルを砂泥に埋めた容器を複数設置するため、日本の海岸には、設置が難しい。 |

・港や海に面した岸壁からサンプルを入れた容器を吊すことにより、簡単にサンプルの設置、採集ができる。 ・多くのデータが取得できるため地域差や季節変動等の多くのデータが簡単に収集できる。 |

(画像提供:国立研究開発法人産業技術総合研究所)

(画像提供:国立研究開発法人産業技術総合研究所)

「国際標準化活動で求められるのは、英語力よりもヒューマンスキル。」と語る国岡氏。「自分の意見を主張するだけでなく、コンセンサスを得ながらゴールを目指すことが重要だ。誰にどのように働きかけ、どこを動かせばいいのか。こうした国際処世術のようなものは、今後すべての分野で大切になるだろう。若い人には標準化の世界に早いうちから関わり、こうしたスキルを身に付けて活躍してもらいたい。」とメッセージをいただいた。

| 1990年 | 通商産業省 工業技術院 繊維高分子材料研究所 入所 (2001年に国立研究開発法人産業技術総合研究所へ組織再編) |

| 2004年~2016年 | ISO/TC 61(プラスチック)/SC 14(環境側面)/WG 2(生分解度) エキスパート |

| 2007年~現在 | ISO/TC 61/SC 5(物理化学的性質) 国内審議委員会 委員 |

| 2011年~現在 | ISO/TC 61/SC 14/WG 3(バイオベースプラスチック) エキスパート |

| 2013年~2015年 | JIS原案作成委員会 委員長 (JIS K 6961:2014(プラスチック-制御されたスラリー系における嫌気的究極生分解度の求め方-発生バイオガス量の測定による方法)、JIS K 6949:2015(プラスチック-生分解度試験のための試料の作り方)) |

| 2013年~現在 | ISO/TC 45(ゴム及びゴム製品)/SC 2(試験法)/WG 5(化学試験法) エキスパート及び国内審議委員会委員 |

| 2016年~現在 | ISO/TC 61/SC 14/WG 2 コンビ―ナ |

| 2016年~2020年 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部 審議役 |

| 2018年~現在 | ISO/TC 61/SC 14 国内審議委員会 委員長 |

| 2018年~現在 | ISO/TC 61 国内審議委員会 委員 |

| 2020年~現在 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 イノベーション推進本部 標準化推進センター 標準化オフィサー |

最終更新日:2024年5月21日