経済産業大臣表彰/酒井 信介(さかい しんすけ) 氏

国立大学法人横浜国立大学 先端科学高等研究院 リスク共生社会創造センター 客員教授

“リスク”を基準にメンテナンス計画を立てる、RBM関連規格の発行を推進

石油精製、石油化学、電力などをはじめとするプラント(生産設備)の老朽化が問題となっている。老朽化が進行すると、突発的な機械の故障や不良品の発生につながるだけでなく、死傷災害の発生源となるなど、多大な被害を生むリスクがつきものとなる。このような事態を防止するため、プラントの効率的なメンテナンスの重要性が増している。

「プラントの新設は頭打ちの状態。数十年にわたり操業するプラントが、今日の産業を支えている。」と語るのは、横浜国立大学の酒井信介氏。機械構造物のメンテナンス評価にまつわる標準化を、約20年にわたり牽引してきた。

酒井氏は破壊力学※1の専門家として1990年代から原子力発電プラントの維持に関する規格の策定に参加。その知見を買われ、2001年に一般社団法人日本高圧力技術協会が設立したRBM(リスクベースメンテナンス)専門委員会の委員長に就任した。

※1)亀裂を内包する物体がどれだけ応力に対して耐えられるかの強度評価を行う研究分野

「決まった時期に、決まった箇所を、決まった方法で検査する『時間計画メンテナンス』がプラントの一般的な検査方法だった。」と就任当時を語る。しかし、「正常に稼働している箇所に高額な検査装置を使用するなどして時間を割いた結果、本来検査が必要なはずの箇所を詳細に見られなくなる。」など、コスト面、安全面に課題があった。

そこで、酒井氏が推進したのが既に欧米で主流であったRBMという方式だ。「リスクは、損傷の発生確率と損傷が起きた場合の影響度の積により表現する。RBMは従来のように厳格なルールを定めず、リスクに応じて検査の優先順位を柔軟に変更していくものだ。」。2001年、世界的に普及していたアメリカ石油協会によるRBM関連規格2つ※2を参考に、日本版の規格策定を開始した。

※2)PI RP 580 “Risk-Based Inspection”とAPI RP 581 “Risk-Based Inspection” を指す

「米国の規格をそのまま持ってくるという考え方もあったが、日本の実情に合わない部分もある。また、メンテナンスの品質は日本の方が高かったため、数値をすべて日本に合わせて変更した。産業界各社の社内基準などを参照しながら、見直しを行った。」。10年間の活動を経て、2011年に一般社団法人日本高圧力技術協会よりHPIS(日本高圧力技術協会規格) Z106(基本概念)、HPIS Z107 TR1-4(ハンドブック)を発行した。これらの規格は、JIS Q 31000「リスクマネジメント-指針」を基本概念とする民間規格に位置づけられる。

「RBM導入の大きなメリットは、必要のない検査の排除によるコストの最適化。」と酒井氏。「老朽化プラントが増加する今、管理費の節減、削減こそが国際競争力の原点。競争力強化へ直結する。」と続けた。

他にも、長年エキスパート層の頭の中にあったメンテナンス知識が本規格で明文化されたことにより、若手への技術伝承や、プラントの周辺住民の安全性に対する理解促進など、多様な観点から老朽化プラントの稼働を支えていくことが期待される。

新JIS発行により、信頼性工学を用いた安全性の判断基準を普及

2011年、酒井氏のRBM関連規格をはじめとした安全・リスクの標準化活動に関係し、一般社団法人日本クレーン協会から移動式クレーン構造規格改定の協力依頼が来た。ヨーロッパの移動式クレーンは、信頼性工学を活用した設計法が主に採用されていた。信頼性工学では、安全性の判断基準として、安全でも危険でもないグレー領域を認めているため、構造物が機能しなくなる限界まで性能を意識した設計ができた。一方、「日本ではグレー領域は認められず、危険と判断された技術は一切受け入れられない。柔軟に最新技術の導入ができるよう、移動式クレーン製品の構造設計の規格に信頼性工学を活用した技術を反映するようにして欲しいとの要望だった。」という。

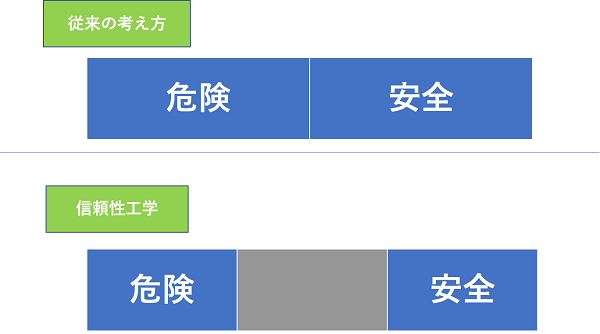

<信頼性工学における安全概念>

<信頼性工学における安全概念>

従来の考え方は危険か安全かの二者択一であるのに対し、

信頼性工学を基盤とする考え方では、危険と安全の間に広範囲のグレーゾーンを設けている。

(画像提供:国立大学法人横浜国立大学)

ヨーロッパの当時の規格の状況をリサーチすると、「ISO 2394(構造物の信頼性に関する一般原則)が信頼性工学に関する規格の大元となっており、そこからクレーン業界含む各産業界に応じた規格が生まれていることが分かった。だが、JISにはこれに相当する規格がなく、このままでは信頼性を用いた判断基準の普及は難しい。」と感じた。

酒井氏は、クレーン業界のみならず、その他の産業界のためにも急務と考え、ISO 2394に対応するJIS B 9955(機械製品の信頼性に関する一般原則)の策定を牽引。2017年に制定された。

「結果として、2018年より、移動式クレーンの設計法に信頼性工学を駆使する限界状態設計法※3が追加され、日本でも世界に通じる基準が導入された。今後も、このJISが各産業製品の規格を作成する際に活用され、最新技術の導入につなげられたらうれしい。」と語る。

※3)構造物が機能を全うしなくなる状態を明確に定義し、その可能性を最小化するべく,信頼性理論の助けを借りて構造物 を設計する方法

2014年から日本産業標準調査会の標準第一部会長を務め延べ約6百件のJIS制定等の審議も主導してきた酒井氏は、「国際競争力を高めるためには、JIS化は非常に重要な活動。だが、規格の策定活動は教育の場では必ずしも重要視されていない。規格化が必要な案件を発掘する人材や組織が、大学の中に必要ではないか。」といい、今後、学協会活動を通じて、その役割を担っていきたいという。「学生の方は、自身の専攻・研究している分野を、『標準化』という観点から役立つ要素がないか、一度考えてみることが大切。論文などは書いた時点で終わりとせず、規格化につなげられる可能性がないか、見直す習慣を作ってみてほしい。」と後進へアドバイスを送った。

| 1997年 ~ 2018年 | 東京大学大学院工学系研究科 教授 |

| 2001年 〜 2017年 | 一般社団法人日本高圧力技術協会 理事 |

| 2001年 ~ 2017年 | 同 RBM専門委員会委員長(理事) |

| 2010年 ~ 2013年 | 同 圧力設備規格審議委員会委員(理事) |

| 2011年 ~ 2017年 | 同 会長(理事) |

| 2015年 ~現在 | 同 JCCPプロジェクト評価委員会委員長 |

| 2012年 ~ 2014年 | 日本工業標準調査会 標準部会 委員 |

| 2014年 〜 現在 | 日本工業標準調査会(現 日本産業標準調査会) 標準第一部会 部会長 |

| 2014年 ~ 2016年 | JIS B 9955(機械製品の信頼性に関する一般原則)原案作成委員長 |

| 2018年 ~ 2019年 | JIS Z 2205(スプリット・ホプキンソン棒法を用いた高変形速度試験方法)原案作成委員 |

| 2018年 ~ 現在 | 横浜国立大学 客員教授 |

| 2019年 ~ 現在 | 東京大学 名誉教授 |

最終更新日:2024年5月21日