経済産業大臣表彰/田中 文基(たなか ふみき) 氏

国立大学法人北海道大学 情報科学研究科システム情報科学部門 准教授

製造分野のDXに向けて―国際標準化で製品データの信頼性向上に貢献

インターネットの普及やデジタル技術の進化により、あらゆる産業や企業でDX(デジタルトランスフォーメーション)の取り組みが求められている。DXはデータやデジタル技術の活用により、製品やサービス、業務や組織、ビジネスモデルそのものを変革してより良い価値の提供を目指すものだが、“ものづくり”の分野においてもその重要性は変わらない。

「製造分野のDXを推進するためには、中核となる製品データを製品開発サイクル全般にわたって活用することが必須。そのために欠かせないのが、製品データの信頼性向上だ。」と語るのは、北海道大学准教授の田中文基氏。

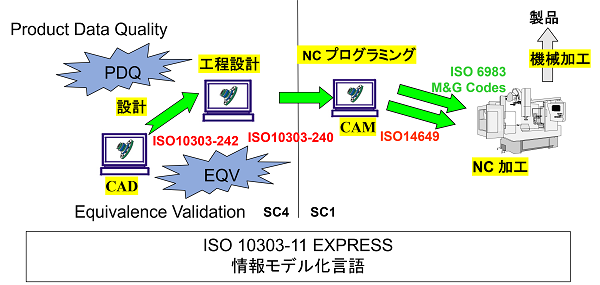

田中氏の専門分野は生産情報モデリングと “ものづくり”技術。「いかに高精度でコストを抑えて機械製品を作るか。」を研究テーマに掲げ、製造全般に関わるデジタルデータを扱うISO(国際標準化機構)/TC 184(オートメーションシステム及びインテグレーション)/SC 4(産業データ)で日本提案の中心的な役割を担ってきた。

SC 4が主に取り扱うのは、STEP(Standard for the Exchange of Product model data)と呼ばれるISO 10303シリーズ(製品データの表現と交換)。STEPは、機械製品や電子製品などを設計するCAD※等のシステム間のデータ交換に関する規格であり、製品形状や図面に示される情報、組立品を構成している部品間の情報が交換対象となる。しかし、データを再利用するために必要な、交換すると不具合を生じるかどうかを表現したデータ品質情報を交換する仕組みや、データ変換によって生じる新たなデータが元のデータと同一であるか検証した情報を交換する仕組みが欠けていた。

※Computer Aided Designの略。「コンピューター設計支援」と訳され、これまで手作業だった設計や製図をコンピューターで行うツール。

ものづくりに対するDXにおける国際標準とその規格化を行う小委員会

ものづくりに対するDXにおける国際標準とその規格化を行う小委員会

(画像提供:国立大学法人北海道大学)

「製品データ品質(PDQ:Product Data Quality)については特に自動車産業界から問題提起があり、同一性検証の仕組みと併せてすべての産業に適用するためのISO規格が求められていた。」と田中氏。

そこで、自動車産業界とも密に連携しながら成立したのが、日本提案によるISO10303-59(製品形状データの品質規格)とISO10303-62(製品データの同一性検証規格)だ。

「既存の製品データ交換規格STEPが存在するため、その規格に適合するように新しい規格を作成することは難しい。海外のエキスパートに協力してもらい、STEPの枠組み、例えば多岐にわたる情報を矛盾なく表現するための構造など、を理解した上で規格を作成することで対応した。」と田中氏は苦労を語る。

製品データの信頼性検証に関する2つの国際規格が成立したことで、自動車や精密機械等の精度が要求される開発の際、開発期間の短縮や製品の差別化・優位性を図ることができる。そればかりでなく、さまざまな製造分野において今後のデジタルデータの普及が促進され、製造業のDXを推進する一助となっていくだろう。

次世代データモデルの規格開発でスマートマニュファクチュアリングの実現に寄与

SC 4と並行し、田中氏はSC 1(機械及び装置の制御)の国内対策委員会委員及び国際エキスパートとしても国内外で精力的な活動に取り組んできた。

「SC 1は主にプログラミングに基づいて金型や電子部品の加工などを行うNC工作機械の制御を扱う。機械に指令を出す従来のNCコードは50年以上前の低級言語が使用されているため、伝えられる情報が少ない。どういう工具でどういう加工をしたいのか、よりリッチな情報を含めて伝えるには次世代の高級言語に置き換える必要がある。」という。

こうした考えに基づき田中氏を中心に開発されたのが、ISO/TS 14649-201(産業オートメーションシステム及びその統合―物理デバイス制御―CNC装置のためのデータモデル 第201部 切削工程のための工作機械データ)だ。

「旧来の低級言語は、機械の動作を記述しているだけなので、その動作がまとまってどのような加工が行われ、結果として何が得られるかがわからないため、誰もが記述できるわけではない。一方、高級言語は何が得られるかを人間が記述・読解しやすい構造で記述できるようになっている。編集しやすいというメリットもあり、今後のスマートマニュファクチュアリングに向け、工作機械がより利用しやすくなるだろう。」と田中氏。

この規格の改訂作業は継続し、2019年から田中氏はWG 7(CNCデータモデル)のコンビ―ナを務めている。「エキスパートとはまた違う難しさがあり、事前に十分なコンセンサスを得ることが重要だと痛感している。基本的に規格開発とコンビ―ナ活動は並行しているので、現在進行形で苦労しているところ。」と標準化の難しさを語る。

そんな田中氏だが、「今後キーとなるポイントは『PMI(製品製造情報)』。3DのCADデータに形状だけでなく、寸法や許容差などのあらゆる情報を与えるデータだ。ようやく標準化の俎上に上がり、製品データ品質や同一性検証の観点からどのように取り扱うか考えていきたい。」と意欲的だ。

国際標準化活動の重要性についてうかがうと、「日本の製造業において軽視されがち。」と残念がる。「標準化はすぐに利益を生み出さない。業界として技術の向上に注力すべきという点は否めないが、同時に標準化活動に対する理解を深めることも重要だ。企業の国際競争力を維持するために国際標準が果たす役割を理解してほしい。」。そして、「若いエンジニアにとっては他国のエキスパートと議論できるいい機会でもある。」と強調する。「北海道大学の情報科学研究学院では、ものづくりに関するデータ交換標準に必要不可欠なモデル化と情報モデル化言語に関する講義を行っている。」と語る田中氏の視線は、常に“ものづくり”の未来に向けられている。

| 1987年~1988年 | 株式会社日立製作所 |

| 1988年~2004年 | 北海道大学工学部 助手 |

| 1994年~2002年 | JIS B 3700(産業オートメーションシステム及びその統合―製品データの表現及び交換)-11, -41, -43 原案作成委員会委員、原案作成分科会委員 |

| 2000年~2011年 | ISO/TC 184(オートメーションシステム及びインテグレーション)/SC 1(ネットワークを利用した製造システム用のデータモデル及びインタフェース)エキスパート、同国内対策委員会委員 |

| 2002年~現在 | ISO/TC 184/SC 4(産業データ)エキスパート、同国内対策委員会委員 |

| 2004年~現在 | 北海道大学大学院情報科学研究科 助教授(現准教授) |

| 2005年~2012年 | PDQ(Product Data Quality)規格開発委員会(ISO10303-59 ed.1 ed.2)委員 |

| 2011年~現在 | ISO/TC 184/SC 1 国内対策委員会副委員長 |

| 2011年~2021年 | JISC産業機械技術専門委員会委員(旧産業技術オートメーション技術専門委員会) |

| 2015年~2018年 | 同一性検証規格開発委員会(ISO10303-62)委員 |

| 2018年~2021年 | PDQ規格開発委員会(ISO10303-59 ed.3)委員 |

| 2019年~現在 | ISO/TC 184/SC 1/WG 7(CNCデータモデル)コンビ―ナ |

| 2021年~現在 | ISO/TC 184/SC 4 国内対策委員会副委員長 |

最終更新日:2023年3月30日