経済産業大臣表彰/日野田 悠二(ひのだ ゆうじ) 氏

一般社団法人軽金属製品協会 テクニカルアドバイザー

日本が誇るアルミニウムの表面処理技術の国際標準化をリード

一円玉や飲料缶、自動車部品やロケットまで、アルミニウムは軽くて丈夫、加工しやすくリサイクルも容易なことから、私たちの身の回りで幅広く用いられている。一方、アルミニウムは柔らかく傷つきやすいことから、腐食や摩耗を防ぎ、製品の耐久性や装飾性を高めるため、用途によってさまざまな表面処理が行われている。

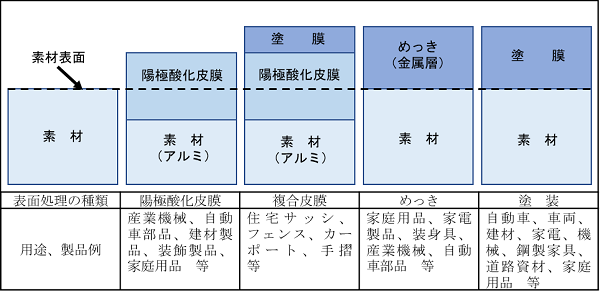

代表的な表面処理に、アルマイトの名で知られる「陽極酸化皮膜」がある。これは電解液を利用して人工的に強固な酸化皮膜を作る表面処理である。その後電解着色処理によりライトブラウンからブラックのカラー化を行うこともできる。この処理を施した後に合成樹脂塗料を電着させて、艶を出したり消したり、ホワイトなどの意匠を高める処理を行ったりするのが「陽極酸化塗装複合皮膜(複合皮膜)」だ。複合皮膜は塗膜の均一性が高く、耐食性や耐候性に優れているため、古くからアルミサッシの塗装方法として使われている。陽極酸化処理と他の表面処理との大きな違いは、“めっき”や“塗装”は素材(被処理物)の上に金属層や塗膜の層が形成されるので、寸法的に素材の厚みにめっきや塗膜の厚みがプラスされる。これに対して陽極酸化は素材であるアルミを酸化して酸化皮膜を形成するので、元の素材の厚みプラス陽極酸化皮膜の厚みにならない。陽極酸化皮膜は多孔質構造で、その孔を利用して着色や潤滑性、抗菌性等の機能を付与している。また、塗膜との付着性にも優れている。

表面処理の種類と用途・製品例

表面処理の種類と用途・製品例

(イラスト提供:一般社団法人軽金属製品協会)

「複合皮膜は日本が開発した誇るべき技術。日本のアルミサッシの90%以上に採用されており、世界中でJIS(日本産業規格)の規定が基本となっている。」とにこやかに語るのは、一般社団法人軽金属製品協会の日野田悠二氏。

日野田氏は前職の不二サッシ株式会社勤務時代、アルミ建材の表面処理技術の開発に従事。その卓越した知見により、2007年にISO(国際標準化機構)/TC 79(軽金属及び同合金)/SC 2(陽極酸化皮膜及び有機塗料膜)の国際幹事に就任。8年半の在任を経て国際議長を経験し、現在は国内対応委員会委員/日本提案のプロジェクトリーダーとしてこの分野の国際標準化をリードしている。

実は、SC 2の活動は欧州の事情で1992年から長らく休眠状態にあり、日本が幹事国として手を上げて再開させた経緯がある。当時、国内ではJISとISO規格の整合化を積極的に進めており、「日本の実情に合わせた規格の見直しや新規提案をするために、活動を再開する必要があった。」という。

活動再開の主なねらいは、既存規格の見直しのほか、「複合皮膜」の提案にあった。それがJIS H 8602(アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜)の国際規格化である。

活動の再開に当たって、先ず前国際議長であるフランスのMrs.クレマン氏に相談したところ、幹事国並びに議長を引き継ぐ意志が無いとの回答であった。そこで、2005年6月のTC 79東京会議にオブザーバーとして出席してSC 2再開の必要性を訴え、2006年3月に日本からNP(新規作業項目提案)として提案し活動再開を試みたが採択に至らず、2006年6月のTC 79モントリオール会議で再度SC 2の再開を提案し、①過去にSC 2で作成した19規格の見直し投票を行うこと、②日本が幹事国に立候補し、国際投票に掛けることを条件に再開が認められた。2007年4月に日本が幹事国に決定した。足かけ3年を要して漸く再開の道が開けた。同年9月にパリでSC 2会議を開催するために、日本規格協会のサポートを受けて会議の招集、会議の進め方などゼロから指導を受けて開催することができた。また、16年前は、ISO規格はもちろん議事録も電子化されておらず、19規格全ての電子化作業から始める必要があった。

SC2のスコープを拡大し、時代に合わせて規格をアップデート

SC 2が2007年に再開された当初、名称は「Anodized aluminium(陽極酸化アルミニウム)」だった。複合皮膜の新規提案はもちろん、世界のアルミ建材の主流である粉体やフッ素樹脂による「塗装」も今後の国際標準化の視野に入れ、名称を変更する必要があった。

イギリスの協力を仰ぎながら、当時の国際議長である菊池哲(一般社団法人軽金属製品協会 元専務理事)氏らと名称変更を断行し、2009年の北京会議でSC 2の名称は「Organic and anodic oxidation coating on aluminium(アルミニウムの有機塗装及び陽極酸化)」に決定。これにより、SC 2のスコープは「陽極酸化皮膜」「有機塗膜」「陽極酸化皮膜塗装複合皮膜」の3本柱に拡大された。

日野田氏らの尽力で、SC 2再開の主目的であった複合皮膜のISO規格化は比較的スムーズに進行。2013年にISO 28340(アルミニウムの複合皮膜)として発行された。中国、韓国、東南アジアでもこのISO規格が各国の規格に採用され、スペインやアメリカでも規格化が実現。日本の秀でた技術がまた一つ、世界に認知を拡大するきっかけとなった。

そして、現在プロジェクトリーダーとして取り組んでいるのが粉体塗装の規格化だ。粉体塗装は有機溶剤を使用しない塗装方法として安全性が高く、リサイクルが可能であることから環境面でも注目されている。

「粉体塗装は欧州が先行しており、アルミ建材用途として欧州規格であるEN 12206-1(Paints and varnishes — Coating of aluminium and aluminium alloys for architectural purposes — Part 1: Coatings prepared from coating powder)や民間の認証規定があるため、各国規格と整合性を図りながら連携して進める必要があり、コンセンサスを得るまでが大変だった。」と苦労を語る。

苦労の甲斐あり、2022年1月にFDIS(最終国際規格案)として無事に提出することができた。粉体塗装は国内で家電や家具などに用いられている一方、アルミ建材としてはJISがないのが現状である。国際規格化を機に、アルミ建材分野でJIS化へと繋げていければ粉体塗装のさらなる普及につながり、メーカーや消費者保護、輸出面においても貢献が期待できるだろう。

SC 2の活動が再開してから15年。「規格は時代とともにアップデートする必要がある。」という日野田氏。例えば、皮膜を溶解する溶液にはクロム酸が長らく使用されてきた。しかしクロム酸に含まれる六価クロムは、人体に悪影響を及ぼす恐れがあることから、規格から排除する方向で改訂を進めてきた。後進の指導と併せ、今後も日本の実情と時代に合わせた規格提案や改訂を行っていきたいと語る。

日野田氏にはずっと大切にしていることがある。「国際幹事に就任した際、『キャッチボールのボールは、受けたらすぐに投げ返す。』ようアドバイスを受けた。国際幹事や国際議長の仕事は多岐にわたり、滞らせると周囲の方に迷惑がかかる。このことを念頭に置いて、すぐに対応するよう心掛けてきた。」。

次世代の方にも、これをメッセージとして伝えたい、とのこと。「あとは月並みだけど、英語力。私は英語力のなさで海外の人たちに押し切られるような場面もあった。若い方はそんな歯がゆい思いをしなくてすむよう、英語力を磨くこと。」と笑った。

これまでの標準化活動での達成感についてたずねると、「今回の経済産業大臣表彰の受賞で、長年この業務に携わってきたことが認められたように感じている。それが達成感の一つかもしれない」と語ってくれた。

| 1967年~2006年 | 不二サッシ株式会社 |

| 1989年~1995年 | 一般社団法人軽金属製品協会 建材表面処理規格委員会 委員 |

| 2007年~現在 | ISO/TC 79(軽金属及び同合金)/SC 2(陽極酸化皮膜及び有機塗料膜)国内対応委員会 委員 |

| 2007年~2015年 | ISO/TC 79/SC 2 国際幹事 |

| 2016年~2018年 | 同上 国際議長 |

| 2017年~現在 | ISO 18768-1(Organic coatings on aluminium and its alloys – Method for specifying decorative and protective organic coating on aluminium – Part 1 : Powder coatings) プロジェクトリーダー |

最終更新日:2023年3月30日