経済産業大臣表彰/福住 伸一(ふくずみ しんいち)氏

国立研究開発法人理化学研究所 革新知能統合研究センター 研究員

人間工学とソフトウェア工学との融合を標準化活動で推進

パソコンやスマートフォンの高性能化など、さまざまな技術が進化を遂げる一方で、ユーザビリティ(使いやすさ)の向上に寄与しているのが人間工学だ。人間工学とは「どうしたら使いやすくなるか?」という観点から機械や装置、作業環境を設計・調整する実践的な学問で、技術が日々高度化する今日では必要不可欠だ。

「技術を開発しても、使いづらければ誰も使用しない。技術の受容性について考えることは、技術開発と同じくらい重要。」と語るのは国立研究開発法人理化学研究所の福住伸一氏。自身の専門である人間工学と、ソフトウェア工学との橋渡しを、標準化活動で推進してきた一人だ。

学生時代に人間工学を専攻した福住氏は、1986年に日本電気株式会社(NEC)に入社。同社のソフトウェア関連研究所に配属となり、パソコン等のユーザビリティの研究に携わった。「昔のパソコンはディスプレイの画質が悪く30分も見ていられないほど。そこでユーザビリティの観点から改善を試みる研究に携わった。」という。

その活動を機に社外から声がかかり、1989年にISO(国際標準化機構)/TC 159(人間工学)/ SC 4(人とシステムとのインタラクション)に参画。当初はディスプレイに関する活動に携わったが、2000年以降は会社の方針の転換もあり、ソフトウェアへ活動の場を移した。

「当時のソフトウェアは、ディスプレイ同様、開発する際は技術が重視されがちで、使用者とのインタラクション(相互作用)は想定されていなかった。」と福住氏。本来は密接した関係にあるにも関わらず、ソフトウェア工学と人間工学は個々で議論されていたという。

「2つを融合して考えるべき、という意見はあったが具体的な改善策はなかった。そんな状況を変えるべく、合同WGを日本主導で立ち上げる動きがあり、今までの経験からお声がけいただいた。」。そこで、2011年に設立されたのがTC 159/SC 4と、ISOとIEC(国際電気標準会議)との合同技術委員会であるJTC 1(情報技術)/SC 7(ソフトウェア工学)とによるJWG 28。福住氏は立ち上げに携わったのち、国際幹事に就任した。

「合同WG特有の問題に規格名の表記がある。」と福住氏。規格策定の際、合同WGとしてではなく、規格化をリードしたSCが属する組織の名称を冠した記号と番号が付されて規格は発行される。JTC 1が策定を進めるSQuaREシリーズ※の「ユーザビリティのための産業共通様式パート」では、ソフトウェア工学側(ISO/IEC/JTC 1/SC 7側)が規格化をリードしていたが、規格のうちの1つを人間工学側(ISO/TC 159/SC 4側)が主導することとなり問題が生じた。

※ソフトウェア製品の品質要求の仕様化、それ らの測定、及び評価の基準を策定する規格シリーズ

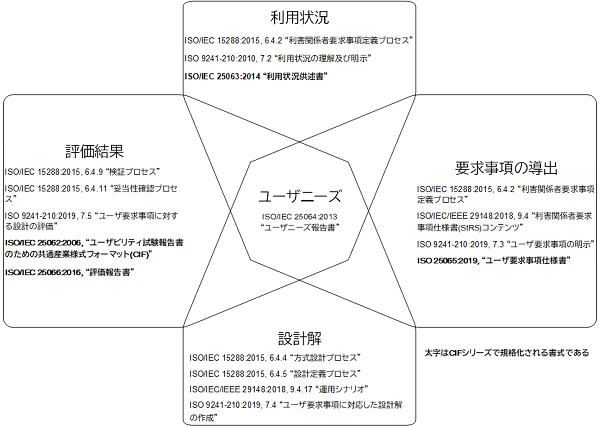

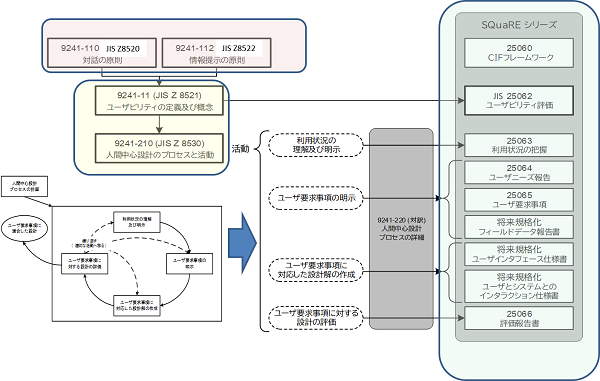

人間中心設計に関わるシステムライフサイクルプロセス及び成果物(ISO 25065を修正)

人間中心設計に関わるシステムライフサイクルプロセス及び成果物(ISO 25065を修正)

(「ユーザビリティのための産業共通様式と人間中心設計プロセス― 国際標準の全貌とその使い方 ―」より引用及び福住氏による改版)

「パート内の規格はこのWGで策定した規格を除いた全てがISO/IECの冠をつけた番号で発行されているのに、1つだけISOの冠をつけた番号で発行することになる。どんな冠・番号をつけるか2〜3年揉めた。」と苦笑い。国際幹事の立場から、ポリティカルなことよりも、中身を議論しようと呼びかけ、ISOの冠をつけた番号での発行が決定。しかし、問題はそこで終わらない。

「ISOの冠をつけた番号だと、人間工学の規格(ISO/TC159の規格)と思われソフトウェア業界(JTC1/SC7の規格を多く利用する業界)で実用化されない。自分たちが作った規格が使われないのではないかと国内委員から不安の声が出た。」。そこで、規格の番号表記に違いはあるものの、SQuaREシリーズの一部であることを規格の中で明記するよう、国際会議でメンバーを説得し、合意を得た。

「異なる技術分野の人間が同じ場で話し合うと、考え方の違いや、ISOのルール上のことなどさまざまな問題が出てくる。引き続き円滑な運営を実現すべく尽力したい。」と意欲的だ。このような福住氏の活動は、ソフトウェア製品やシステムの使い心地の改善へとつながっていく。国内、国外問わずその影響力は大きいと言えるだろう。

自分の活動成果のアウトプットに、国際標準の場を活用する

福住氏の現在の取り組みに、SQuaREシリーズの「利用時品質(Quality in Use)」関連規格の改訂が挙げられる。これは、ユーザビリティを品質という視点で考える品質基準だ。

「従来、ユーザビリティの規格は、人間とシステムの一対一の関係性を想定され考えられてきた。今は大規模なシステムが普及し、利害関係者が増え、その影響力はもはや一対一では収まりきらない。現状は、Effectiveness(効果)、Efficiency(効率)、Satisfaction(満足感)などといった、単なるインタラクションを想定した基準しかないため、一から作り直している。」。

Usability/HCD(Human Centered Design=人間中心設計)関連規格と

Usability/HCD(Human Centered Design=人間中心設計)関連規格と

産業共通様式(CIF)との関係図

(「ユーザビリティのための産業共通様式と人間中心設計プロセス― 国際標準の全貌とその使い方 ―」より引用及び福住氏による改版)

しかし、「規格を根本から改訂することは大変で、既にこの規格を使用している人にとっては拠り所がなくなるため、反対意見が出ることがある。旧モデルの策定に携わった人からは、改訂してほしくない、と声が出ることも。改訂の意義をきちんと説明することを心がけている。」と福住氏。現在は3度目のCD(委員会原案)の段階まできており、近々、DIS(国際規格案)の段階に移行していきたいという。

現在、福住氏は自身の活動や、開発における人間工学の重要性の理解を促進すべく、定期的にセミナーを実施している。その中で、参加者から「なぜ、標準化をやるのか。」と質問されることが多いという。

「昔、自分の研究論文がISO規格の参考文献に記載されて、大きな達成感を感じた。自身の活動成果のアウトプットとして、国際標準の場を活用し、社会に実装する。そんな観点もあるので、ぜひ標準化活動に参加してみてほしい。」と福住氏。自身の研究が、目に見えるかたちで産業界へ貢献する。そんな標準化活動の魅力を今後も広め、後人の育成にも努めていきたい、と笑顔を見せた。

| 1986年 ~1992年 | NEC中央研究所研究員 |

| 1993年〜1998年 | NEC中央研究所主任 |

| 1998年〜2000年 | NEC中央研究所 主任研究員 |

| 2000年〜2008年 | NECソリューションズマネージャー |

| 2008年〜2018年 | NEC中央研究所 部長/技術主幹 |

| 2018年〜現在 | 国立研究開発法人理化学研究所 研究員 |

| 1989年 ~現在 | ISO/TC 159(人間工学)/SC 4(人とシステムとのインタラクション)国内委員会委員 |

| 1996年 ~1997年 | JIS Z 8518(人間工学―視覚表示装置を用いるオフィス作業)原案委員会委員長 |

| 2007年〜現在 | ISO/TC 159/SC 4 国内委員会 副委員長 |

| 2011年〜2020年 | ISO/IEC/JTC 1(情報技術)/SC 7(ソフトウェア工学)/JWG 28(ユーザビリティのための産業共通様式) 国際幹事 |

| 2014年〜2016年 | ISO/TC 159/SC 4/WG 1(制御器・信号表示法の基礎)国際コンビーナ |

| 2017年〜現在 | ISO/TC 159/SC 4 国内委員会 委員長 |

| 2018年〜現在 | 人間工学JIS原案作成委員会 幹事 |

| 2020年〜現在 | ISO/IEC/JTC 1/SC 7/JWG 28国際コンビーナ |

最終更新日:2023年3月30日