内閣総理大臣表彰/藤田 俊弘(ふじた としひろ) 氏

IDEC株式会社 技術経営担当 常務執行役員

人々や社会のウェルビーイング向上をテーマに国際標準化を事業・市場の創出に活用

近年、「ウェルビーイング(well-being)」という言葉が注目を集めている。ウェルビーイングとは、身体的・精神的・社会的に良好な状態であることを表す概念で、私たちの暮らしにおける健康度やしあわせ度を向上させるための指針として、SDGsに明記されるなどさまざまな場で活用されている。

「今は人と機械が協働する世の中。そんな職場環境の “安全のその先”を実現するウェルビーイングに貢献したい。」と語るのは、内閣総理大臣表彰を受賞したIDEC株式会社の藤田俊弘氏。22年以上にわたり、機械の制御安全をはじめとする多様な分野で、標準化活動を牽引してきた。

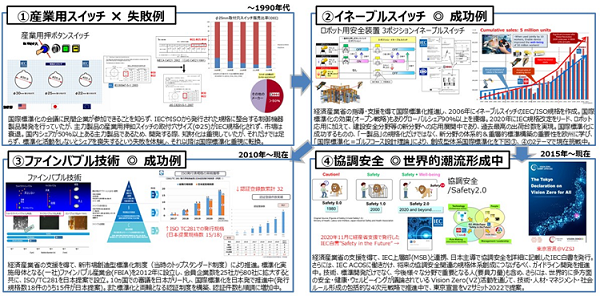

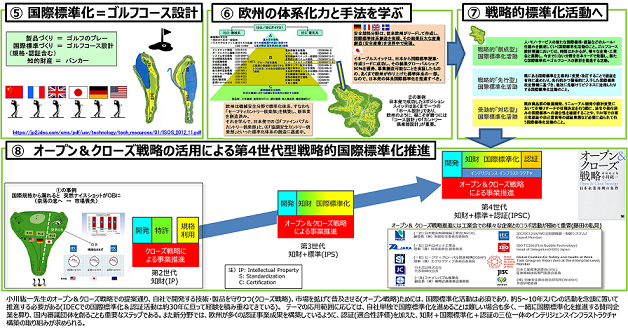

藤田氏の特筆すべき活動指針に「事業や市場の創出に、国際標準化や認証といったルール作りを活用する」ことが挙げられる。この想いの背景には、過去の失敗体験があった。

「父はIDECの創立者の一人で私と同じくエンジニア。父設計の産業用スイッチは会社の主力商品だったが、ある時国際規格が突然作られ、スイッチのサイズがその基準から外れ、製品市場を喪失した。しかも、基準から外れた理由が、当時その規格を決める会議に日本から誰も参加しておらず意見を反映できなかったことだけだった。」一方、欧米では企業のトップ自らが事業創造を目的に標準化活動に参画していることを知る。「当時の私たちの認識では、規格は使うもので、規格を作れると知らなかった。他国の規格の後追いでは市場を先取りできず、標準化活動不足を反省した。」ルールを活用する側から、策定する側に回ることを決意した。

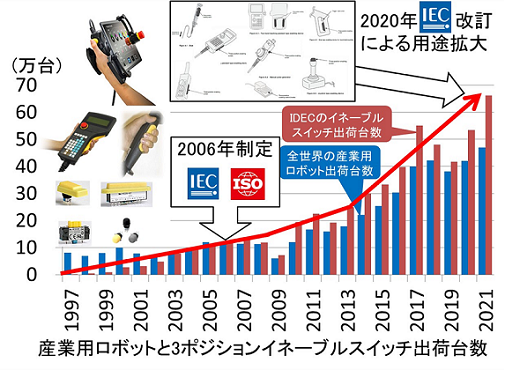

1990年代後半、産業用ロボットの普及にあたり、世界初の実用化技術である3ポジションイネーブルスイッチの開発に携わった。

「産業用ロボットの近くで作業する人が、誤操作により怪我や死亡事故に巻き込まれることが世界的な課題だった。そこで、危険が迫った場合、反射反応によってロボットを緊急停止できるスイッチをIDECが世界初で製品化した。」

※1 IEC 60947 5-8(低電圧開閉装置及び制御装置―第5-8部:制御回路装置及び開閉素子―3ポジションイネーブルスイッチ)

「従来にない、人間工学に基づく新技術だったため、その必要性や重要性の認知を高めることが大変だった。国内外の学会で何度も発表することで社会へ提起し、複数のロボットメーカや自動車メーカ等のユーザと擦り合わせるなど、地道に、長期的に取り組んだ。」と当時の苦労を語る。しかし、規格発行後にその苦労は大きく実ることになる。

「当社の学会発表データに基づいてIEC並びにISO規格化も実現したため、国内外のロボットメーカやユーザは必ずIDECに相談に来られ、ロボット時代の気流に乗って売り上げはうなぎ上り。今年の上期までの累計出荷台数は約580万台で、世界シェアは9割以上。新製品も投入しているが、今でも25年前に開発した製品の売り上げが増えているのは喜ばしいこと。」と笑顔を見せた。

仲間を募って業界団体を立ち上げ、業界としての流れを創出し、それをグローバルに展開する

3ポジションイネーブルスイッチの国際標準化の成功体験をさらに発展させるべく、次に手掛けたのが日本発の「協調安全※2」だ。「働く人のウェルビーイング向上のためには、マイナスをゼロにするだけでなく、ゼロをプラスにする。つまり、ロボットと働くことへのリスクを取り除くだけでなく、人々がイキイキと働ける環境を作ることが重要と考え、仲間と共に提唱した。」

※2 人・モノ(機械)・環境が、情報を共有することで協調して安全を構築する安全の概念。

藤田氏は業界団体の立ち上げにも注力している。「技術にせよ、概念にせよ、国際標準化を体系的に日本リードで構築するには、まずは仲間を募ってその“業界”を作る必要がある。業界団体を作ると、一企業の取組ではなく業界としての流れが創出でき、それをグローバルに展開することで国際標準化へと繋がっていく。もちろん、多くの方に参画してもらうためには時間はかかるが、果実は大きいので産業創成にとっては大切な活動であることを広めたい。」 安全分野では2003年に日本認証株式会社(JC)、2016年に一般社団法人セーフティグローバル推進機構(IGSAP)、そして、日本発の最新技術ウルトラファインバブルの標準化を推進すべく、2012年に一般社団法人ファインバブル※3産業会(FBIA)を自ら提案して創業した。

※3 直径100μm未満の小さい泡のこと。1μm以上100μm未満をマイクロバブル、1μm未満をウルトラファインバブルと分類される。

「FBIAを創業したことを機に、翌年には日本提案で、ISO/TC281(ファインバブル技術)が経済産業省の支援で設立された。その後、経済産業省のトップスタンダード制度も活用させて頂き、規格の発行や認証制度の構築などを通じ、国内外での産業創出につながった。SDGsの観点からも注目されている技術。インフラや農業、漁業など、さまざまな分野での活用を通じ、社会課題の解決に貢献していきたい。」と今後の抱負を語る。

| 1992年 | パナソニック退社後、 IDEC株式会社入社 |

| 1998年 ~ 現在 | IDEC株式会社 常務執行役員 |

| 1999年 ~ 2021年 | 一般社団法人日本電気制御機器工業会(NECA)制御安全委員会 委員長 |

| 2003年 ~ 現在 | IEC/TC121(低圧開閉機器及び制御装置並びにその組立品)/ SC 121A (低圧開閉機器及び制御装置)/ WG 3(制御スイッチ)エキスパート |

| 2003年 〜 現在 | 日本認証株式会社(JC)創業、代表取締役会長 |

| 2005年 〜 現在 | 産業オートメーションの安全に関する国際会議SIAS サイエンティフィックコミッティメンバー |

| 2007年 〜 2018年 | 独立行政法人労働安全衛生総合研究所 労働安全衛生研究評価部会 委員 |

| 2010年 〜 現在 | 一般社団法人日本ロボット工業会(JARA) 理事 |

| 2011年 〜 2021年 | 日本産業標準調査会(JISC)標準第一部会 産業機械技術専門委員会委員 |

| 2012年 〜 2022年 | 一般社団法人日本ロボット工業会(JARA) 技術委員会副委員長 |

| 2012年 〜 現在 | 一般社団法人ファインバブル産業会 (FBIA) 創業、副会長、理事 |

| 2013年 〜 現在 | ISO/TC281(ファインバブル技術)設立、国際委員会 エキスパート、日本代表団長、国内審議委員会 委員長 |

| 2014年 〜 現在 | 一般社団法人ファインバブル産業会(FBIA)戦略企画委員長 |

| 2016年 〜 現在 | 一般社団法人セーフティグローバル推進機構(IGSAP)創業、理事、エグゼクティブ委員会委員長 |

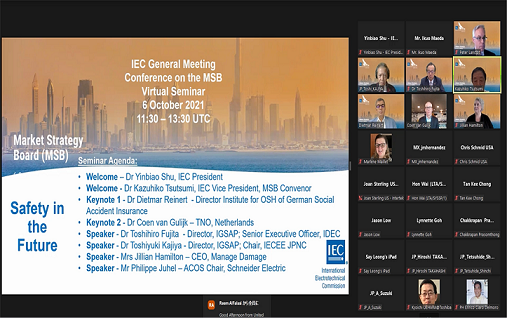

| 2019年 〜 2020年 | IEC市場戦略評議会(MSB) 「Safety in the Future Project」 プロジェクトチームメンバー |

| 2020年 〜 現在 | 労働安全衛生グローバル連合「企業レベルにおけるビジョンゼロ」タスクグループメンバー |

| 2020年 〜 2022年 | ビジョンゼロ・サミット・ジャパン2022 セッション・チェア委員会委員長 |

最終更新日:2023年3月30日