経済産業大臣表彰/水野 秀之(みずの ひでゆき)氏

国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構(QST) 量子生命・医学部門

QST病院 放射線品質管理室 上席研究員

日本にしかない先端技術を標準化して普及に弾み

がんの治療法として近年進展が著しい放射線治療。身体への負荷が小さく、放射線のみで治療する場合と、手術や抗がん剤の投与と組み合わせて治療する場合がある。

放射線治療は患部に適量の放射線を正確に照射する必要があり、取り扱いに専門知識が必要な放射線治療装置を利用する。大変デリケートな治療法であり、放射線治療装置の品質管理は治療の成功率に大きく影響する。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST)の水野秀之氏は、まさにこの放射線治療装置の品質管理に関わる重要な規格の策定に多大な貢献を果たした。それが2019年の光子線治療の線量監査における蛍光ガラス線量計を用いた線量評価に関するISO 22127※の制定だ。

※ISO 22127 Dosimetry with radiophotoluminescent glass dosimeters for dosimetry audit in MV X-ray radiotherapy(光子線治療の線量監査における蛍光ガラス線量計を用いた線量評価)

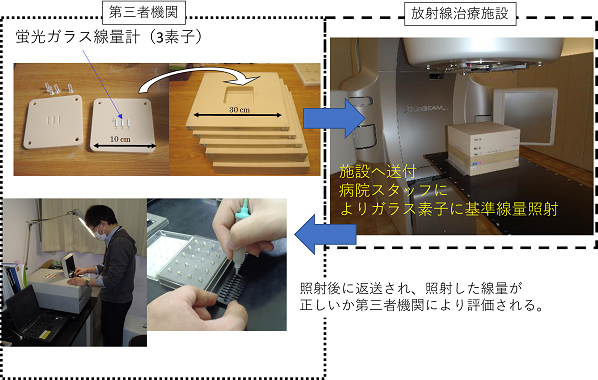

放射線は測定の仕方で測定結果の精度が変わるため、装置の信頼性を保つには測定方法を統一する必要がある。その方法として、国内企業が開発した蛍光ガラス線量計を対象に取り上げた。測定は蛍光ガラス線量計に放射線を当てたあと、専用の読み取り装置にかけることで高精度に行える。小型で取り回しやすく、郵送も可能なため、放射線治療装置の設置された施設で蛍光ガラス線量計に放射線を当て、素子を読み取り装置のある検査機関に送れば良く、検査員が検査のたびに各地の施設へ足を運ぶ必要がない。国内の放射線治療装置の第三者機関による出力線量チェックのための線量計にも採用されている。

だが、標準化は一筋縄ではいかなかった。「私が標準化に関わり始めたのは、平成25(2013)年のこと。当時、蛍光ガラス線量計を開発・販売している企業が、実質的に日本の一企業しかなく、もっと多数の企業が参入してから規格化すべきだという理由でドイツから強い反対が出た。これは決して間違った意見ではない。しかし、放射線は専門性の高い分野であり、蛍光ガラス線量計が広まるのを待っていては、放射線治療装置の適切な運用、ひいてはがん患者の救済が遅れてしまう」。

「先に規格化して普及させたほうが良い」との信念を掲げ、各国に働きかけた。韓国と共同戦線を張ることに成功し、賛同する国が増えていく中、ドイツだけは反対を続け、提出した文書には毎回大量の否定的なコメントが付けられ戻された。英語で一つひとつのコメントに誠実に回答していき、年に1回の会合では英語での主張の応酬に対応するのは大変な労力だった。

ISO(国際標準化機構)は何段階もの投票システムで運営され、原則は多数決で次の段階へ行けるかが決定する。ドイツはなかなか反対の立場を変えなかったものの、6年余の年月をかけ、最終的に2019年12月にISO 22127が発行された。水野氏が粘り勝ちした。

標準化を置き去りにして「より良いもの」を作っても世界では勝てない

ISO 22127の発行に漕ぎ着けるに際して、追い風になったのが、2013年にIAEA(国際原子力機関)に蛍光ガラス線量計が導入されていたことだ。IAEAが同線量計で高精度なチェックを行うようになり、IAEAをお手本とする各国の放射線関係者も徐々に導入してノウハウが蓄積されていった。同年8月から一年間、IAEAにコンサルタントとして出向し、蛍光ガラス線量計による線量評価の体制構築への技術指導を行った。このときの経験は標準化の活動にも大いに役立った。

「放射線は元々欧米が発見して利用し始めた歴史がある。放射線治療装置の開発も、蛍光ガラス線量計の原理の発見も最初は欧米だった。日本は後発だからこそ、既存の製品の改良に目が行く。蛍光ガラス線量計も日本企業が改良した製品を発売するまでは、撤退したメーカーが作っていた読み取り精度の低い製品しか残っていなかった。このため以前の製品しか知らない人に蛍光ガラス線量計の標準化の議論がしたいと呼びかけても、なかなか前向きになってもらえなかったほどだ」。

医療や放射線の分野では、日本の技術が標準化されることはこれまでなかなかなかった。それだけに水野氏の活躍が先鞭となって、今後益々日本の技術が注目され、より多くのスタンダードを生むことが期待される。

とはいえ、それには課題も多い。「日本人の間ではきちんと良いものを作れば、きちんと評価されていずれは広まっていくという考え方が根強く支配的だ。標準化よりも日本的なクオリティの達成に注力してしまうため、標準化がなかなか馴染まない。真面目なモノ創りも重要だが、標準化にも力を入れていかないと世界で通用しない」。

「標準化は欧米人が発明し、発達させてきた歴史がある。その点は放射線治療とも似ている。優秀なエキスパートも多く、彼らは自らの標準化活動に誇りを持っている。対して、日本を含むアジア勢はまだまだ新参者で、教えを請う場面も少なくない」。水野氏も反対意見と戦いながらも、標準化に対する姿勢には学ぶところが多かったそうだ。

2006年からFNCA(アジア原子力協力フォーラム)に参加し、2015年には正式な運営委員となって、アジア各国での蛍光ガラス線量計を利用した放射線治療装置の線量監査の普及に尽力している。どこの国でも自国の医療環境を良くしたいと考えており、水野氏の活動は歓迎され、「今度はいつ来るのか」と聞かれる良い関係につながっているという。

IAEAやFNCAの現場で経験した「自分の関わる蛍光ガラス線量計が、人々に医療への安心感を提供している」という実感は、水野氏がISOで粘り強く標準化活動を続けられた原動力となっている。「標準化は地味な活動に見えるかもしれないが、実際は社会を支えている大事な活動。これから標準化に関わる人には、根気よく、より良い世界を目指して頑張ってほしい」と次世代への期待も語った。

| 1999年~2005年 | 埼玉県立がんセンター 放射線治療部 勤務 |

| 2005年~2011年 | 放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター 医学物理部 研究員(2010年より主任研究員) |

| 2011年~2012年 | 文部科学省研究振興局研究振興戦略官付出向 行政調査員 |

| 2012年~2013年 | 放射線医学総合研究所 企画部企画課 調査役 |

| 2013年、2014年~現在 | 放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター 放射線品質管理室 主任研究員、2019年より主幹研究員、2022年より上席研究員(※) ※2019年に国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構QST病院と名称を変更。 |

| 2013年~現在 | ISO/TC 85(核エネルギー・核技術・放射線防護)/SC 2(放射線防護)国内審議委員会 委員 |

| 2013年~2014年 | 国際原子力機関(IAEA)出向 コンサルタント |

| 2015年~現在 | アジア原子力フォーラム(FNCA) 放射線治療プロジェクト 運営委員 |

| 2016年~2019年 | ISO/TC 85/SC 2 PWI(後のISO 22127)プロジェクトリーダー |

最終更新日:2023年3月28日