経済産業大臣表彰/松本 高治(まつもと たかはる)氏

横河電機株式会社 マーケティング本部 渉外標準化戦略センター

国際標準化コンサルタント

大規模なIEC/TC 65の国内委員長としてメンバーを統括

工業プロセスの自動化(プロセスオートメーション)は、一般消費者には馴染みのないものに聞こえるが、私たちの生活を支える重要インフラの一つだ。工業プロセスとは、原料に熱や圧力などを加え、異なる製品を製造する工程のことで、例えば、鉄鉱石から鉄、牛乳からチーズをつくるなど、鉄鋼業、食品加工業、石油化学の分野で主に用いられる。プロセスオートメーションとは、この製造工程や生産ラインにおける無人化・自動化を指し、ヒューマンエラーの最小化や、人材不足の解消に寄与している。

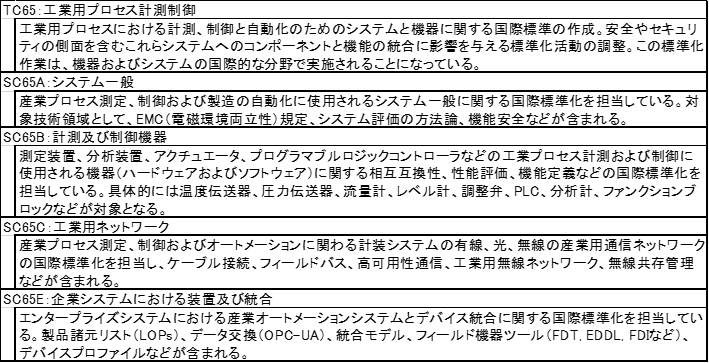

このオートメーションに使用されるシステムや構成要素の国際標準を作成しているのがIEC(国際電気標準会議)/TC 65(工業用プロセス計測制御)だ。延べ1000人超の委員を抱える、IECで五本の指に入るほど大規模なこの技術委員会で、横河電機株式会社の松本高治氏は国際エキスパートや、国内委員会の委員長などを務め、日本を代表する立場で標準化活動を牽引してきた。

松本氏が標準化の存在を初めて意識したのは約30年前、1993年から始まったEUによるCEマーキング制度※1がきっかけだった。「所属する横河電機では、オートメーション機器を主に海外で販売していた。ヨーロッパで販売する際、CEマークの貼付が義務付けられており、製品の設計を変えるなどの対応に追われ、標準化の影響力の大きさを実感した」。その後、IECに提案するための業界規格を作る活動に、大規模プラントのデジタル通信分野で携わる。そこから、徐々にIECと関わりを持つようになる。

※1 EUの法律で定められた安全性基準を満たすことで、製品上にCEマークを表示することができるという制度。

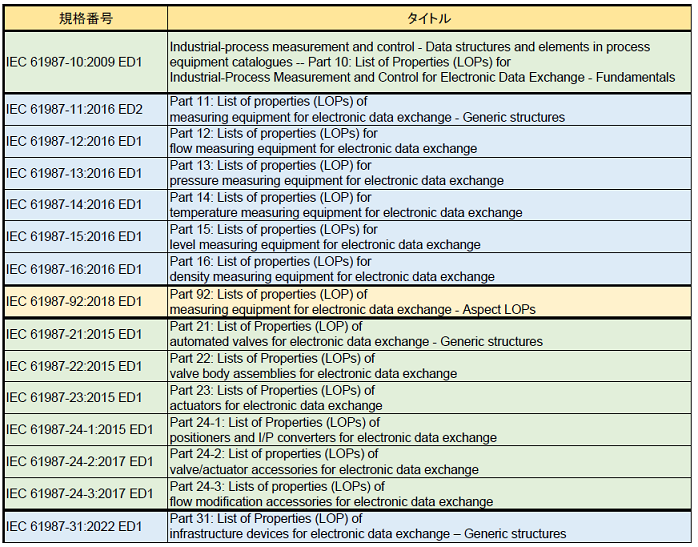

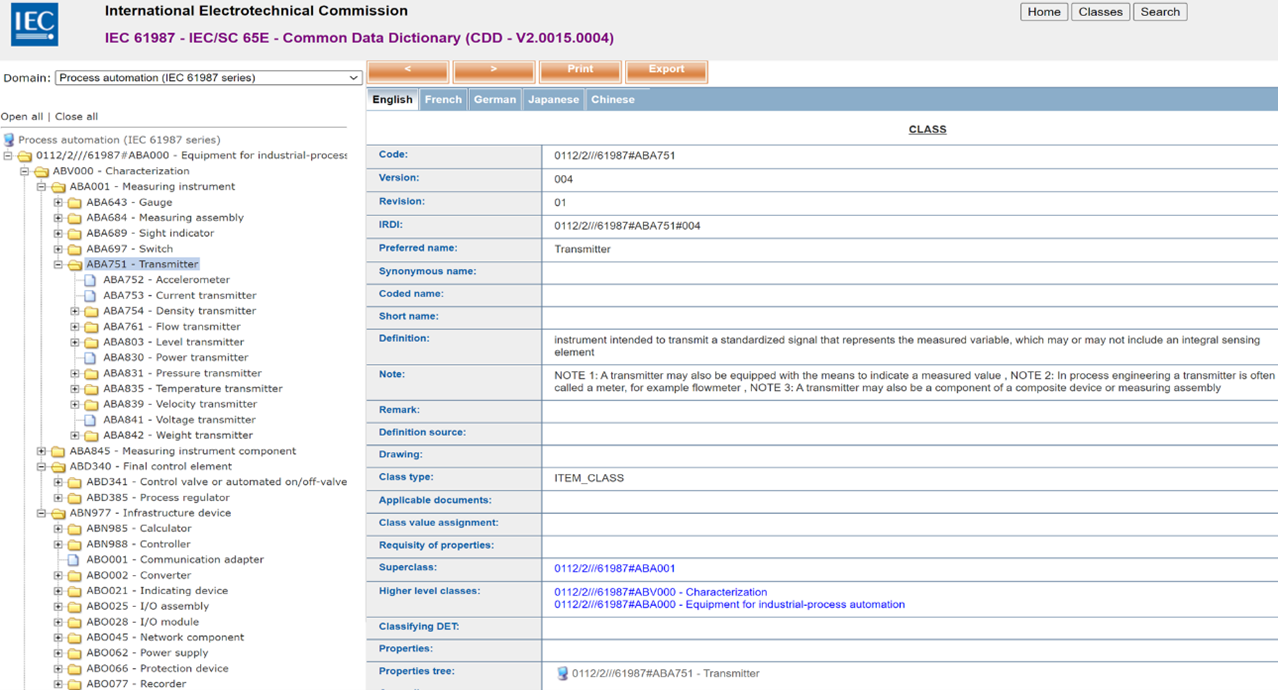

2004年、IECでオートメーション分野の電子機器に関するデータベースである「辞書※2」開発の標準化がスタートすることになり、日本から誰か出せないか、という話になった。この分野は、松本氏の専門だったこと、また「日本ではEコマース向けの技術との認識が強くプラントのライフサイクル管理の視点からの認知が低い状況であり、他に適当な候補者が見つからなかった」ことから、日本代表としてISO/TC 65/SC 65E(企業システムにおける装置及び統合)/WG 2(仕様諸元とクラス分類)に参画。IEC 61987シリーズ※3の発行に、内容や文書を作成するエディタチームの一員として市場の実機器を分析して機種分類を提案した他、日米など欧州以外の要件を選択できる規格構成を提案するなど、国際普及の促進と完成度向上への寄与を通して国内計測制御産業に大きく貢献した。

※2 機器のクラス分類と属性を表す全仕様を網羅し、コンピュータ可読としたデータベース。通称IEC-CDD(Common Data Dictionary)と呼ばれる。

※3 IEC 61987シリーズ(工業プロセス計測及び制御―プロセス機器カタログのデータ構成 及び要素)

このような活動が認められ、2016年にIEC/TC 65の国内委員長に就任。まず苦心したのは、委員会の「規模感」だった。「国内委員会には、延べ200名の国際エキスパートと、延べ800名の国内委員がおり、会議は年間80回〜100回、審議文書は100を超える。全てに目を通すことはできないので、40ほどある国内WGにまずはやっていただくのだが、ここもまた一苦労。標準化活動においては、企業における指揮命令系統がないので、業務命令に依存しないマネジメントが求められる。委員の皆様のモチベーションをどのように向上していくかが常に課題だ」。

解決策の一つとして、外部の有識者が参加する国内委員会の議決機関である評議会に各WGの幹事も出席してもらうようにした。TC 65の活動を外部向けに共有する場に居合わせてもらうことによって、委員会の全貌や他のWGの活動内容を認知してもらい、モチベーション維持につながることを期待したいという。

国外の活動では、「攻めと守りの国際提案」がテーマの一つだ。「日本の存在を認識してもらうには、積極的に規格を提案したり、他国の提案に対して修正意見を出すなど攻めの姿勢が大切。一方で、日本や、世界の産業界にとって問題となる提案がきたら、他国と協力して適正化する方向性を検討するなど、守りの意識も常日頃から持っている」。他国と連携するためには、日本に対する信頼を得ることが必要不可欠。その信頼を勝ち取るためには「フェアな姿勢」が非常に重要だと続ける。

「TC 65は投票権を持っている国が28あるが、その過半数がヨーロッパ。欧州の意向がどうしても強くなる中で、日本は中立の立場を守り、欧州色が強くならないような形に持っていく。『それがフェアなんだよ』と言い続ける。この姿勢が議論の場では歓迎され、日本は絶対に変なことを言わない、という信頼を得られた。日本の発言の価値も年々上がり、リスペクトされるようになってきた」。

その積み重ねにより、TC 65/SC 65A(システム一般)で議長の募集がかかった際、欧米主導の難関の中、日本から立候補して当選することができたなど、委員会内での日本の発言力や存在感の拡大へつながった。「プロセスオートメーション分野は、電力やガスなども関わる産業基盤の一つ。この分野で、日本の影響力を引き続き強化できるよう、頑張っていきたい」と笑顔を見せた。

過去に関係者から得た信頼が、今日の活動に活きる

松本氏はTC 65の日本における事務局である一般社団法人日本電気計測器工業会の会員企業経営層への講演も精力的に行っている。「TC 65の活動を注視いただくと、会員企業にとって技術開発の先行指標になる。標準化の舞台で日本の影響力が拡大すれば、輸出の拡大につながるなど、ビジネスの観点からのメリットも発信している。国際提案をするのは決して国内委員会ではない。それは日本の産業界の役目。この活動の重大性を、今後も企業の皆様に広く伝えていきたい」と力説する。

標準化活動を通じて学んだのは「人と人のつながり」の大切さだ。「会社で海外ビジネスを長くやってきた。そこで知り合った人たちと、IECの場で再会することが非常に多かった。狭い世界なのでどこで誰と会うのか分からない。過去に得た信頼が、今日の活動に活きたりする。出会いを大切にして、都度真摯に対応することが大事」。

最後に活動の魅力をたずねると、「バックグラウンドや文化が違う、阿吽が通用しない環境で仕事をすると、人生観が変わる。最終的に文書にしなくてはいけない世界でもあるので、言語化能力を鍛える場にもなる」と言う。活動をする上では、ルールに忠実であること、ルールがおかしければ変える努力をすること、そして人との約束を守ることなどを通じて、日本として、そして一個人として信頼を勝ち取る努力が必須である、と取材を締めた。

| 1997年〜現在 | (株)横河電機製作所(現 横河電機(株)) |

| 1996年〜2000年 | 同社 センサ事業部伝送器PMK部長 (Fieldbus Foundation等のコンソーシアム事業支援) |

| 2004年〜2008年 | 同社 IA事業部フィールド機器PMK部ビジネス開発担当部長(FDT Group等のコンソーシアム統合支援) |

| 2004年〜現在 | 現IEC/TC 65(工業用プロセス計測制御)/SC 65E(企業システムにおける装置及び統合)/WG 2(仕様諸元とクラス分類)国内委員会委員 |

| 2005年〜現在 | 現IEC/TC 65/SC 65E/WG 2国際エキスパート(設立時SC 65B/WG 11) |

| 2009年~2014年 | 同社 IAマーケティング本部テクノロジーマーケティング室長(国際標準化グローバル統括部署) |

| 2014年〜現在 | 同社 国際標準化コンサルタント |

| 2016年~現在 | IEC TC65/AG4(プロパティとCDDのコーディネーション)国際エキスパート |

| 2016年〜現在 | IEC/TC 65国内委員会 委員長 |

最終更新日:2023年3月28日