経済産業大臣表彰/苑田 義明(そのだ よしあき)氏

三菱重工業株式会社 デジタルイノベーション本部DI戦略企画部 主席部員

プラント設備など産業オートメーションシステムに関する現場の実状に沿った標準化に10年以上尽力

三菱重工業株式会社の苑田義明氏が、標準化に関わるようになったばかりのとき、国際ビジネスにおいてルールメイキングがいかに重要か、言葉では分かっていても、実感が掴めない手探りの状態が5年ほど続いたそうだ。

若い頃に三菱重工業で発電プラントの制御システムの高度化や高付加価値化などを手掛けた。他にもプラントのユーザーインターフェイスの設計、船や防衛関係の仕事など、幅広い業務に携わった。それらの作業現場では、デジタルデータを活用しようとしても、既存のパソコンなどのデバイスが使いづらい。風雨や落下の衝撃に耐え、手袋越しでも使える製品は、2000年頃にはまだほとんどなかった。

作業現場でも腕時計や衣服のように身につけて使える、ウェアラブルコンピューティングの必要性を強く感じる中、アメリカのベンチャーが似たような発想から先行して製品開発に取り組んで特許も取得していることを知る。試験的に導入して使ってみた苑田氏は、現場に対して必要な情報を提供するバックエンドの仕組みを作り直す必要があると改めて気付いたという。10年ほど取り組んだが、スケジュールや部材管理、現場での組立図面など、現場で必要なさまざまな情報が統一された書式や保存形式になっておらず、せっかく各種システムに集積されたデータも、現場の作業員の視点で利活用するために自在に再構成したり、スムーズに引き出して利用したり、組み合わせたり比べたりすることが困難だった。

2010年代に入り、海外ではプラントの設計・製造・運用データのフォーマットを標準化する「ISO 15926(石油およびガス生産施設を含むプロセスプラントのためのライフサイクルデータの統合)」が注目され始めた。苑田氏も関心を抱き、アメリカのカンファレンスに出席した。そこで標準化に携わる日本人技術者と話したのがきっかけで、2012年に一般財団法人エンジニアリング協会の分科会に参加。ISO(国際標準化機構)/TC 184(産業オートメーションシステム及びインテグレーション)/SC 4(産業データ)、WG 3(石油、ガス、プロセス及び電力)、WG 22(リファレンスデータ適合性評価チーム)のエキスパートとなる。これが起点となり、ISO 15926だけでなく、もっと広い視点での国際標準化について学ぶことになった。

2015年、分科会の会長に昇格する。会長の立場で、他国の委員が公式・非公式に日頃から頻繁に意見を交わし相互に連携しながら活動している状況を見て意見を聴くようになり、ルールメイキングの重要性が肌で分かるようになった。同時に「もっとしっかりやらないとまずい」と危機感を覚える。「日本人は有志が集まって海外から情報を一方的に収集するばかりなのに、他の国はそうじゃない。ルールによって社会をリードしていく取組を関係者が連携して行っている。これらに対し、有志の研究会の立場では活動しづらい!」

2019年4月に分科会から格上げする形でエンジニアリング協会の正規組織として国際標準部会を起ち上げ、部会長に就任した。部会では、エンジニアリング業界全体としてのルール形成能力を高めていくために、参加企業数を増やし、日本からの標準開発提案を積極的に行うとともに理解促進のためのセミナー等を実施し、さらには、他の産学官の標準化組織と連携しオールジャパンで戦っていくための体制整備・拡大を図っている。

参加の動機を考えて、手が組める範囲を明確化しないと相手は動かせない

2022年4月には「ISO 15926-6」※1 を新規提案し、NP投票※2 で失敗しかけながら、苑田氏のリーダーシップで一転して成功したこともあった。準備に3年以上かけてNP投票に臨み、賛成票は規定数集められたものの、エキスパートを派遣して国際規格の開発に参加する国を規定数、集められなかったのだ。

※1 ISO 15926 Part6:産業オントロジー辞書適合検査ルールに関する国際標準化。

※2 NP投票:NPはNew work item Proposalの略。国際規格の開発に関する新規業務を提案し、作業グループの作業項目としての登録承認を得るための投票。

NP投票で上記の条件を満たせないと国際規格の開発プロジェクトが開始できず、スケジュールは年単位で遅れる。ここでの遅れは許容できないと考えた苑田氏は、投票結果の報告に要する一週間のタイムラグを利用し、SC 4事務局に投票結果の報告を急がぬよう交渉。並行してチームのメンバーで手分けして参加国を口説き落とした。最終的に南アフリカ、中国、韓国の3カ国が国際規格の開発への参加を承諾し、NP投票の条件を満たしたことで、ISO 15926-6が新しい業務項目の提案として認められ、国際規格の開発を日本がリードできるようになった。

苑田氏は逆転の背景について「一番大事なのは、標準化の参加者は明確な目的を持って集まっていると理解することだ。自国の国益を最重視したうえで他国の参加動機を考え、ドライな観点から手が組める相手と範囲を見極める。そうしないと、相手は動かせない」と述べる。

ここで言う国益は各国で内容に差が出る部分だ。あらゆる資源が少ない日本は、良い製品や良いサービスを作って売ることの重要性が他の国より高い。「今でこそ『日本製は高品質』との評価を得ているが、終戦直後、『日本製は粗悪品の代名詞』だった。先人達が日本の評価を高め、戦後僅か半世紀の間に奇跡ともいえる経済成長を実現し、再興したこの国を、我々は次世代に繋いでいかなければならない」

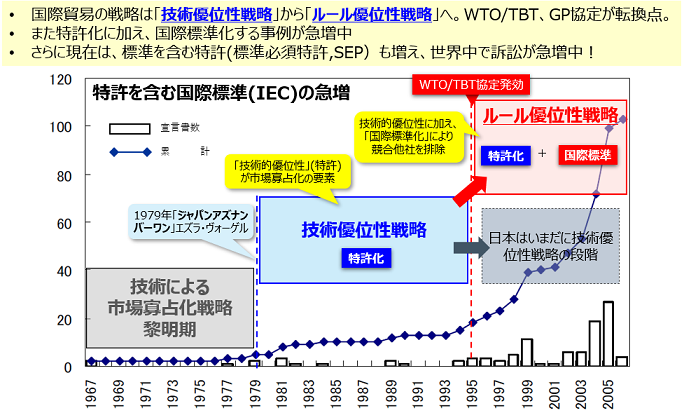

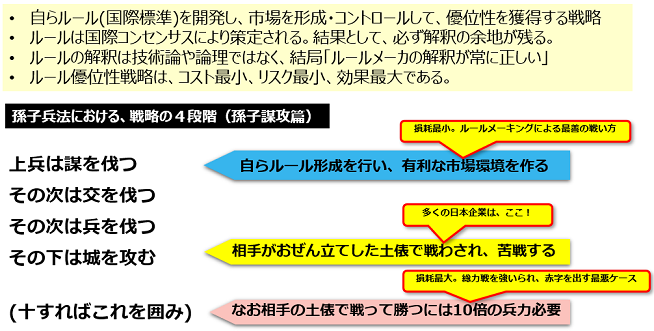

一方で「良いものを作れば売れる時代は終わった」とも指摘する。「1995年以前は技術優位性の時代で、良いものであれば売れた。しかし、1995年以降※3はそれだけでは国際ビジネスで勝てなくなった」という。では勝つための条件は何なのか。それは、自国・自社に有利な市場のルールを、自ら作り出すルールメーカになることだ。

※3 1995年、GATTが発展的解消をしてWTOが創設されたタイミングで、ISO, IECの絶対的優位性を定めるTBT協定が1995年、GP協定が1996年に発行されたことを指す。

https://www.jpo.go.jp/support/general/sep_portal/index.html

苑田氏は、国内企業のルールメーカへの変革を妨げている、ISOやIECにおける各国各社のルールメイキングへの取り組みの実態に対する知識や理解の不足、また、著しい人材不足に対しても、強い危機感を持っている。「日本人は戦前に比べ、ルールは自分達の頭で主体的に考え、自分たちで作るものだという意識が希薄になった。ルールの背景にある本来の意味や目的を忘れて闇雲に遵守する傾向が強くなり、本質的・長期的視点に立って環境の変化を先取りし、自分たちで国際コミュニティをリードし、ルールが作れる政治家や経営者が減ってしまった。」

これから標準化に携わりたいと考える若者には「東洋の古典に対する教養が重要だ」と勧める。自国の文化や歴史、地政学的な自国の立ち位置への理解がバックボーンとして身に着いていなければ、一番重要な「国益に照らした判断」が正しく行えず、ルールを作ることよりルールを守ることに流されてしまうからだ。標準化活動の場では、国益に立脚し、自らの道は自らがひくという、あらゆる面で徹底的に主体性を持って判断・行動できる人間が求められている。

| 1989年~現在 | 三菱重工業株式会社 |

| 2012年~2015年 | 一般財団法人エンジニアリング協会情報システム部会情報システムデータ標準分科会委員 |

| 2013年~現在 | ISO/TC 184(産業オートメーションシステム及びインテグレーション)/SC 4(産業データ)、WG 3(石油、ガス、プロセス及び電力)、WG 22(リファレンスデータ適合性評価チーム)エキスパート |

| 2015年~2018年 | 同協会 情報システムデータ標準分科会長(ISO/TC 184/SC 4/ WG 3、22国内委員会委員長) |

| 2015年~現在 | ISO/TC 184/SC 4国内対策委員会委員 |

| 2018年~現在 | 同社 ICTソリューション本部CIS部制御1グループ 主席技師 |

| 2019年~現在 | ISO/TC 184/SC 4/WG 13(産業データ品質)、JWG 24(ISO/TC 184/SC 4-(IEC SC 3D統合作業グループ:ISOデータ辞書とオントロジーのためのIEC CDD活用)エキスパート、ISO/TC 307(ブロックチェーンと分散台帳技術)国内リエゾン委員、IEC/TC 65(工業用プロセス制御)国内委員会・評議会委員 |

| 2019年~2022年 | 同協会 国際標準部会長(ISO/TC 184/SC 4/ WG 3、22、13、AHG 2国内委員会委員長) |

| 2020年~現在 | 同社 国際標準戦略タスクフォース長 |

| 2021年~現在 | 同協会 規格開発研究部会長 |

最終更新日:2023年7月6日