経済産業大臣表彰/多々見 純一(たたみ じゅんいち)氏

国立大学法人横浜国立大学 大学院環境情報研究院 教授

セラミックス業界における日本の優位性を守る国際規格の標準化に貢献

セラミックスは、人類ともっとも付き合いが長い材料である。そのルーツは古く、日本では縄文式土器まで遡ることができ、粘土を焼成する焼き物から工業的に精製される陶磁器やガラス、セメントなどを経て、現在では製造業や電子情報産業など、数多くの産業を支える重要な材料だ。そのセラミックスに関連する用語や軸受(ベアリング)、分析方法など、多くの規格の国際標準化に多大な貢献を果たし、日本のセラミックス業界の発展に尽力したのが、横浜国立大学の多々見 純一氏である。

横浜国立大学大学院の教授職を務めながら、2012年から現在まで、ISO (国際標準化機構)/TC 206(ファインセラミックス)のWG 1(用語)およびWG 12(エンジニアリング応用)のコンビーナとして標準化に貢献してきた。WG 1では、ファインセラミックス用語の国際規格であるISO 20507:2014(ファインセラミックス(先進セラミックス、先進技術セラミックス)-用語)のプロジェクトリーダーとして、改訂規格の発行を成し遂げた。

「ISO 20507:2014は、10年前に作られた用語の改訂版だが、用語はISOの中での共通言語のようなもの。セラミックスの開発・製造から商取引まで、正しい用語でコミュニケーションをすることが基本となるため、とても重要だ」用語の規格化にあたっては、各国からの提案を調整し、エキスパートと議論を行い、コンセンサスを得ていくことが重要である。用語の大変なところは、一回規格化すれば終わりというものではなく、技術の進化・発展に応じて新しい用語が使われるようになるため、常に改訂が必要となる点だ。

「今回の表彰対象となったのは2014年版だが、後継としてすでに2022年版が規格化され、2022年12月に行われたISOの総会で、また追加したい用語があると話が出た。一つ用語の改訂版が規格化されたら、すぐまた次の改訂の準備が始まる感じだ」とその大変さを語る。

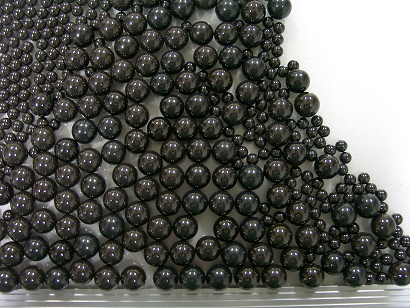

セラミックスは高度な研究開発力と緻密なものづくりに裏打ちされて日本が非常に強い分野だが、標準化の方向いかんで、その優位性が失われる可能性もある。ISO/TC 206/WG 12(エンジニアリング応用)で規格化されたISO 26602(ファインセラミックス(先進セラミックス、端技術セラミックス)-転がり軸受球及びころ用窒化けい素材)ではエキスパートおよびプロジェクトリーダーとして、その改訂を成し遂げた。このとき多々見氏の念頭にあったのが、セラミックス市場における日本の優位性を継続していくためには、標準化を達成しなくてはならないという思いだった。

「元々ASTMというアメリカの団体規格があったが、その規格には日本のセラミックスメーカーとしては開示したくないものが入っていた。ISOの規格は、日本のセラミックスメーカーを守りつつ、セラミックスのユーザーである海外の軸受けメーカーも納得するような規格にしなくてはならない。オーストリアの軸受けメーカーの研究者とは、本来の会議が終わった後も4時間くらい議論を続け、落とし所を見つけることができた」とその苦労を語る。そうした経験から、国際標準化において最も大切なことは、「人と人の繋がりを作っていくことだ」と語った。

セラミックスメーカーや分析機器の指標となる標準粉体の普及に尽力

2016年から2018年にかけて公益社団法人日本セラミックス協会標準化委員会の委員長として、JIS(日本産業規格)や学会規格の制定に貢献するとともに、協会が頒布している標準粉体の普及拡大に尽力した。

セラミックスは、原料となる粉体で形を作り、焼結することで製造されるが、その原料粉体の中にあるごくわずかの不純物が、できたセラミックスに非常に大きな影響を及ぼすため、原料粉体の分析手法が重要となる。その分析手法が妥当かどうかを調べるために使われるのが、素性がしっかりわかっている標準粉体である。「セラミックス産業を根底から支えているのが、セラミックスの標準粉体の頒布だと考えている。セラミックスメーカーや分析を行う研究所が、原料粉体の分析精度を確認するために、協会が頒布している標準粉体を購入しており、その重要性は非常に高い」と力説する。

多々見氏は、大学で研究を行いながら標準化活動に取り組んできたが、今後は学術的な成果を標準化の舞台に上げることが重要だと考えている。「我々の研究室でやっているセラミックスの新しい評価手法を標準にまでもっていくことが短期的な目標だ。今ある手法で差別化を図るのではなく、日本のセラミックスが非常に強い理由を顕わにできるような標準を作っていきたい」また、「若い研究者に標準化はとてもやりがいがある仕事であり、社会的な意義も大きいということをもっと周知させていきたい、そのために自分が楽しく標準化活動を行っているのだと、身をもって示すことが今後の目標だ」と語った。

| 1997年~1997年 | 日本学術振興会特別研究員PD |

| 1997年~2002年 | 横浜国立大学 工学部 助手 |

| 2001年~2004年 | 「省エネルギー対応に資する先進材料の特性評価の標準化に関する調査研究」委員会委員 |

| 2002年~2007年 | 横浜国立大学 大学院環境情報研究院 助教授 |

| 2004年~2006年 | JIS R 1669(ファインセラミックス・転がり軸受球用 窒化けい素材の基本特性及び等級分類)原案作成委員会委員 |

| 2007年~2012年 | 横浜国立大学 大学院環境情報研究院 准教授 |

| 2012年~2015年 | JIS R 1607(ファインセラミックスの室温破壊じん(靱)性試験方法)改正原案作成委員会委員 |

| 2012年~現在 | ISO/TC 206(ファインセラミックス)/WG1(用語)コンビーナ |

| 2012年~現在 | ISO/TC 206 プロジェクトリーダー(4件) |

| 2012年~現在 | 横浜国立大学 大学院環境情報研究院 教授 |

| 2013年~2016年 | JIS R 1760(ファインセラミックスの室温での圧子注入(IF)法による破壊抵抗試験方法)原案作成委員会委員 |

| 2015年~現在 | ISO/TC 206 /WG 12(エンジニアリング応用)コンビーナ |

| 2016年~2018年 | 公益社団法人日本セラミックス協会標準化委員会委員長 |

| 2017年~2021年 | 神奈川県立産業技術総合研究所 有望シーズ展開プロジェクトリーダー |

| 2017年~2018年 | セラミックス粉体の化学分析に関するJIS改正原案作成委員会委員長 |

| 2019年~現在 | ISO/TC 206 国内委員会委員長・幹事国業務委員会委員長 |

| 2019年~現在 | ISO/ TC 206日本代表団団長 |

最終更新日:2023年7月5日