経済産業大臣表彰 上原 京一(うえはら きょういち)氏

IEC/ACTAD(送電及び配電諮問委員会)国際議長として活動

電力の安定的な供給と利用には送変電技術に関わる技術的な課題の解決が欠かせない。その中で、従来の送電線に比べて電力を遠くまで効率よく送ることができる超々高圧(UHV)技術をはじめとする国際標準化に取り組んできたのが経済産業大臣表彰を受けた東芝エネルギーシステムズの上原京一氏だ。

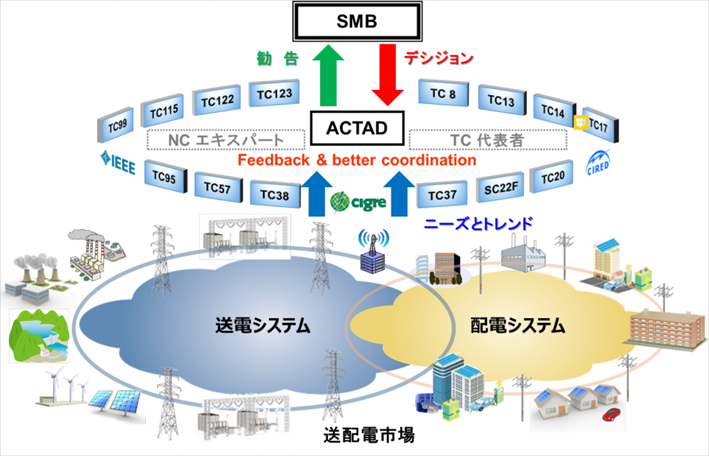

上原氏は、2017年から24年までIEC/ACTAD(送電及び配電諮問委員会)の国際議長として、各規格間の一貫性を図るためのIECガイドの策定、技術の成熟性、市場動向を踏まえたSMB(標準化管理評議会)への提言などの活動、ACTAD傘下の専門委員会の協調活動、ACTAD審議事項のSMBへの報告並びに勧告を行ってきた。またCIGRE(国際大電力システム会議)B 2.22(UHV変電所の技術要件)並びにB 2.29(UHVの建設と運用に関する現地試験技術)WG(作業グループ)の国際幹事として、UHV交流送電システムの技術報告を発行し、IECとCIGREの活動の協調を図りながら、IEC規格のベースを策定した。一連の活動は、日本が蓄積してきたUHV技術を世界に広めると同時に、日本メーカーの競争力維

持に大きく貢献している。

IEC/ACTAD(送電及び配電諮問委員会)の活動

出典:IEC事業概要 2024年版(一般財団法人日本規格協会 IEC活動推進会議)

上原氏は「メーカーは、標準化に取り組むことによって、効率的に技術開発等のものごとを進めることができ、調整するムダがなくなると同時に、ビジネス面で、メーカーとしてどう戦略を立てていくかという問題に取り組むことになります」と述べ、「実際にUHVの時のように、メーカー自らが国際標準化を進めて、それをベースに技術開発していくことが大切です」と語る。

活動のカギは相手が言っていることを正確に理解すること

上原氏は国際標準化を進める上で、最も重要なのは相手が何を考えているかという情報をきちんと入手することだと話す。相手が考えていることを理解せずに、自分の考えだけを話し続けても、決してまとまらない。相手が考えていることを広く聞くという姿勢が重要で、その内容が自分たちの考えと対立している時にはその対策を考えていくことが求められる。

2007年頃、UHV AC送電システムについて国際標準化しようとした時、日本が1100 kV、欧米諸国が1200 kVと異なる電圧を主張したことがあった。その際、日本は1100 kVで標準化したいと考えたものの、欧米の主張を組み入れて、最終的には1200 kVも含めた形で標準化することになった。「1100 kVだけ標準化すると、日本が世界の市場をリードすることになるので、欧米諸国は難色を示したのです」。

両方が標準化されたことで、日本のメーカーはそれまで手がけていなかった1200 kV製品の開発・検証をやらなければならなくなった。「世界には多くのメーカーがあり、それぞれの市場と効率化という標準化の目的を考えれば、両方を併存させるのは国際標準としてはやむを得ない結論だったと思います」。

国際標準化活動を進めていく上で重要になるのは、相手が言っていることを正確に理解するための会話力と、標準的な会議の議題案(ドラフトアジェンダ(以下DAとする))の理解だ。上原氏の最初の海外出張は1980年代半ば、29歳の時にイタリアで開かれたCIGRE WG 13.06(第1回遮断器の故障統計)会議への参加だった。「インターネット環境もなく、地図を片手に会場にたどり着くのも大変でした。会議はほとんどが口頭での議論で、その内容が理解できず、帰国後の報告書づくりにとても困りました。ぶっつけ本番の会議参加でしたが、現場に出て、必要なことを自分で認識できるようになりましたし、視野も世界に大きく広がりました」。

若い頃に参加することで視野が広がり、確実に成長する

IEC ACTADには、多くの分科委員会(SC)、専門委員会(TC)から委員が参加されているばかりでなく、技術に精通したエキスパートが参加しているため、同じものを見ていても変圧器や遮断器などそれぞれの専門によって技術者の見方が違ってくる。そこで国際議長として意見をまとめる際に役立ったのがCIGREでの活動だった。CIGREで送配電関係の技術活動に参加することで、実際の会議運営、それぞれの組織構成とその組織の機能をよく理解し、送配電の技術活動を俯瞰して見ることが可能になっていた。それによって、IEC ACTADの多くのTCの委員長、幹事、代表メンバーをリードして議論を進めることができた。一方、DAに基づいた会議の進行については、最近でこそ日本でも若い技術者への教育が行われているが、従来は国際会議に参加して身に付けていくOJTがほとんどだった。IECやISOはフォーマットまで完全に決まっていて、IECでは4カ月前までにDAが提出され、1カ月前までにはDAの見直し版とDAに記載されている議案に対応した詳細の資料が配布される。これを見ることで、問題点が分かり、コメントの準備ができ、会議で意見が出せるようになる。「国際標準化のための会議はDAに基づき進められるんだということを最低限の知識として持ち、この進め方を理解しておけば、国際標準化活動に参加し意見を出しやすくなります」。

標準化活動は世界を相手にした取り組みなので、ビジネスを戦略的に進めようとする時には非常に重要になる。そのためには、20代後半ないし30代初めの若手技術者が標準化活動に参加できるように企業や組織が工夫する必要がある。忙しい中でもある程度の時間を標準化活動に割り当てて、若い技術者を育てていく。若い時に標準化活動に参加した経験があると、その後、5年、10年のブランクがあっても、すぐに追いつくことができる。

「海外では、若い技術者が標準化活動に活発に参加しています。日本の若い技術者が参加することは視野を世界に広げ、たくさんの刺激を受けて技術者として大きく成長していくことに繋がります」。

| 1973年4月~1977年3月 | 早稲田大学理工学部電気工学科 |

| 1977年4月~2024年7月 | 株式会社東芝 並びに東芝エネルギーシステムズ株式会社勤務 |

| 1999年4月~2008年3月 | 同社 電力変電技術部 変電技術主幹・配電技術主幹 |

| 2007年4月~2010年9月 | JICCG (UHV規格に関するIECとCIGREの協調委員会)委員 |

| 2007年8月~2010年7月 | CIGRE(国際大電力システム会議) B3.22(UHV変電所の技術要件)WG(作業グループ)の国際幹事としてWGを運営 |

| 2008年4月~2010年7月 | 同社 電力システム事業部 変電技術主幹 |

| 2010年6月~2012年5月 | IEC Sector Board 1(送配電技術諮問委員会)日本代表委員 |

| 2011年4月~2014年3月 | CIGRE(国際大電力システム会議)B 3.29(UHVの建設と運用に関する現地試験技術)WG(作業グループ)の国際幹事としてWGを運営 |

| 2012年6月~2017年9月 | IEC/ACTAD(送電及び配電諮問委員会)日本代表委員 |

| 2012年6月~2017年9月 | IEC/ACTAD(送電及び配電諮問委員会)Task Teams 1(送配電分野の将来構想と予想図)主査 |

| 2012年6月~2014年8月 | IEEE P 1860(交流1000kV以上における電圧調整および無効電力補償に関するIEEEガイド)、IEEE P 1861(交流1000kV以上の電気機器の現地受入試験及びシステム試運転のためのIEEEガイド)、IEEE P 1862(交流1000kV以上の送電系統の過電圧および絶縁調整に関するIEEE推奨実施基準)検討WG(作業グループ)委員 |

| 2014年1月~2024年7月 | IEC/TC 122(UHV AC送電システム)国際幹事補 |

| 2017年1月~現在 | IEC/ACTAD(送電及び配電諮問委員会)国内分科会 会長 |

| 2017年10月~現在 | IEC/ACTAD(送電及び配電諮問委員会)国際議長 |

最終更新日:2025年2月7日