経済産業大臣表彰 小田 敏裕(おだ・としひろ)氏

約10年にわたり空気圧用消音機の規格策定に注力

小田敏裕氏は、兵庫県西宮市に拠点を置く油圧・空気圧機器メーカー、甲南電機にて取締役執行役員を務めている。1982年に入社し、技術職として勤務しながら同社が加盟する油圧・空気圧システムの開発・販売を担う企業約120社で構成される一般社団法人日本フルードパワー工業会に1992年より参加。2005年に調質機器分科会の委員となり、2012年~2018年には主査を務めた。本格的にISO(国際標準化機構)の標準化活動に参加したのは2013年で、以後、約10年、ISO/TC 131(油圧・空気圧システム)/SC 5(制御用要素機器)/WG 5(空気の調質)のエキスパートを務めている。また、2022年6月から約1年間は、同ワーキンググループのプロジェクトリーダーも務めた。

2014年5月、アメリカ・ミルウォーキーで開催されたISO/TC 131/SC 5/WG 5会議の様子(写真一番奥の右側が小田氏)

写真提供:小田敏裕氏

小田氏がISO国際会議で取り組んできたのは、空気圧用消音器(サイレンサー)のISO規格の策定だ。2014年から各国と調整を行い、合意を得るまで約10年の期間を要したが、日本の空気圧製品の売り上げ確保と維持に貢献したことで今回の受賞につながった。標準化の重要な意義について、「一例として消費者が各メーカーの製品仕様を相対的に比較できること」だと小田氏は説明する。小田氏が策定に尽力したISO規格へ日本のJIS規格で規程している消音効果が反映されれば、将来、日本国内だけでなく、海外の消費者もサイレンサーの消音効果が比較できるようになる。こうした標準化活動を進めることで、日本の空気圧製品の売上確保と維持を実現するのが重要な意義といえよう。

意見の違う参加国と議論を重ね、国内規格(JIS)の内容を反映するべく試行錯誤を続ける

小田氏が取り組んできたサイレンサーのISO規格は、国際会議での合意に至るまで実に多くの時間を要している。サイレンサーは圧縮空気(注)の排気音を低減するための機器であり、騒音の低減に用いられるのはどの国でも同じなのだが、その試験方法と評価方法が国によって異なっており、これが時間を要する原因となった。「各国それぞれの見解が異なることから、それぞれの国から理解を得るまで、数々の困難がありました」と小田氏は振り返る。

(注)圧縮空気:JIS B 0412(油圧及び空気圧用語)において、圧縮空気は「動力伝達媒体として使用する、大気を圧縮した空気」として定義されている。

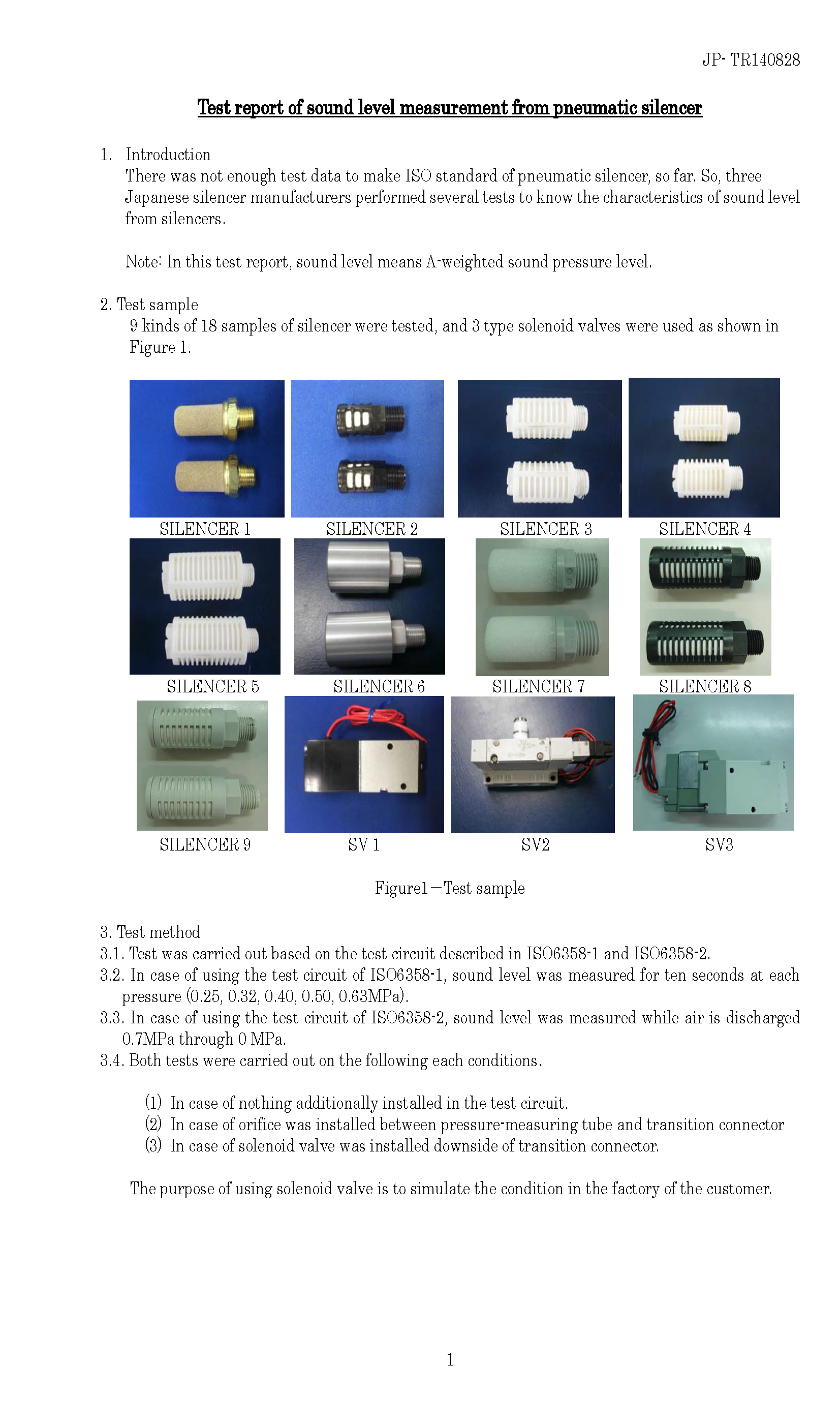

そもそものスタートは2013年、フランスで開催された国際会議にてサイレンサーの国際規格を策定しようという話が持ち上がり、参加国がそれぞれ原案を持ち寄ることになった。日本にはすでにJIS B 8379において空気圧用消音器が規定されており、その規格内に消音効果が定義されていたことから、日本のメーカーはサイレンサーの性能としてカタログ上に消音効果を表示していた。しかし、世界で統一の規格がまだなかったことから、日本フルードパワー工業会の調質機器分科会が規格の原案作成を担当し、翌2014年に米国で開催された国際会議に提出。ところが、フランスから提案された規格案は、配管にサイレンサーを取り付けた時の騒音レベルを測定し、その値をサイレンサーの性能とするものであった。海外では一般的にこの方法を採用しており、フランスはすでに国営研究機関での実証実験まで進めていた。同研究機関の研究者であるフランスのエキスパートから「日本の実証方法はノイズが入るなど、問題がある」と指摘され、提出した原案を否定されてしまう。

2014年10月に日本フルードパワー工業会からISO/TC 131事務局に提出されたサイレンサーのテストレポート(抜粋)

資料提供:小田敏裕氏

日本とフランスの規格案の大きな違いは試験方法と評価方法であった。もしフランス案が国際規格となった場合、現状のJISとは異なるため、各メーカーがすべての製品の騒音試験をやり直さなければならない。しかし、ドイツもフランス寄りの案を持ってきており、フランス案に統合し進行する流れとなった。「この状況下において日本フルードパワー工業会のメンバーで諦めるか実証試験を実施し挽回するかを話し合った結果、データによって国際理解を得られるよう進めようという話になり、そこから日本でも実証試験を進めていきました」。

2016年6月、ポーランド・ヴロッツワフで開催されたISO/TC 131/SC 5/WG 5会議において

プレゼンテーション中の小田氏(写真右から2番目)

写真提供:小田敏裕氏

試験を進めると、フランスの規格案では、特定の機種において一定の条件で騒音レベルが不安定になることが分かった。そのデータを次回の国際会議に提出したところ、フランスからは賛同は得られなかったが、いくつかの国は理解を示した。そして、複数国においても同様のテストを実施することになり、そのテストの結果報告をうけ、数年にわたり喧々諤々の議論が繰り返されていった。

途中から、折衷案として日仏それぞれの規格を別規格とすることとなり、現在も規格策定作業が継続中である(編注:2024年12月現在)。「日本のJISによる試験方法は、国内の各メーカーに適用されており、このJISが国際規格になれば、各メーカーは試験をし直す必要がなくなり、また海外輸出する際にも国際規格に準拠した製品として売り出すことができるため、世界中のメーカーやユーザーにとっても有益と考えます。引き続き、国際規格に準拠した製品として売り出せるよう、対応を続けたいと思います」。

データを基にした議論と、信頼関係の構築がカギ

約10年にわたる世界各国とのやりとりを振り返り、小田氏はポイントの1つに「データを元に話すことの重要性」を挙げる。実証試験の結果を数値で提出したからこそ、各国が日本の意見に耳を傾けてくれ、議論が進んだ。

次に大事なのは、「コミュニケーションと信頼関係」だ。小田氏は国際会議の場だけでなく、個別にドイツの担当者とコミュニケーションをとるなど、丁寧に人間関係を構築していった。「フランスの指摘内容も間違いだったわけではなく、研究機関の研究者、メーカーの技術者など立場が違う者同志で、何を重視するかの見解が異なっていただけ。時間をかけて信頼関係を構築し、いまでは我々に反対していたドイツやフランスとも良好な関係を築けています」。

また、国際会議の場ではやりとりも各国から提出される資料も英語だ。「言語は大きな壁でした。中国も韓国も出席者が英語で議論をしており、通訳をつけていたのは日本だけです。専門的な内容なので、日常会話だけでは難しく、国際会議で議論を交わすためには高度な英語力を身に着けておく必要があると感じました」。

2023年10月、アメリカ・ミルウォーキーで開催されたISO国際会議。

ISO/TC 131の事務局およびエキスパート全員の集合写真(写真前列右端が小田氏)

写真提供:ISO/TC 131事務局

小田氏の直近の目標は、ようやくゴールが見えてきたサイレンサーのISO規格をきちんと形にすること。中長期的には、「若手にどんどん任せて、自分はバックアップしていく立場になっていきたい」と小田氏は話す。少しずつではあるが、日本フルードパワー工業会にも若手メンバーが増えてきた。「今回の受賞が、そういった若手メンバーにも励みになると嬉しいです」と小田氏は話す。

標準化活動を振り返り、小田氏自身はもともと技術者だったこともあり、「規格作りに携わることが楽しかった」と言う。今後、同じように標準化に興味を持ち、楽しんでくれる若手メンバーが増えていくことを期待している。

「委員会に参加した当初は、会議で何を話されているのかまったく理解できませんでした。資料を読み、何度も会議に参加していくうちに、少しずつ理解できるようになりました。そうして会議で話されている内容が理解できるようになると、標準化活動はどんどん面白くなります」。

| 1982年4月 | 甲南電機株式会社 入社 |

| 1989年6月~1993年2月 | 同社 技術部 係長2号俸 |

| 1992年10月~1994年8月 | 同社 東京技術センター勤務 |

| 1992年10月~1995年4月 | 社団法人日本フルードパワー工業会 空気圧シール分科会・委員 |

| 1993年3月~2001年11月 | 同社 東京技術センター 係長1号俸 |

| 1994年9月~1995年5月 | 同社 開発部 開発一課勤務 |

| 1995年5月~2004年3月 | 同社 大阪支店 営業二課勤務 |

| 2001年11月~2004年3月 | 同社 大阪支店 営業二課課長 |

| 2004年4月~2013年11月 | 同社 技術部シリンダ技術グループ グループ長(課長) |

| 2004年5月~2018年4月 | 一般社団法人日本フルードパワー工業会 空気圧シール分科会・委員 |

| 2005年6月~2018年8月 | 一般社団法人日本フルードパワー工業会 調質機器分科会・委員 |

| 2012年6月~2018年2月 | 一般社団法人日本フルードパワー工業会 調質機器分科会・主査 |

| 2013年11月~2015年11月 | 同社 技術部副部長 |

| 2013年5月~現在 | ISO/TC 131(油圧・空気圧システム)/SC 5(制御用要素機器)/WG 5(空気の調質) エキスパート |

| 2015年11月~2017年11月 | 同社 技術部部長 |

| 2017年11月~2019年11月 | 同社 執行役員 技術部長 |

| 2019年11月~現在 | 同社 取締役 執行役員 生産本部長兼本社工場長 |

| 2022年6月~2023年10月 | ISO/TC 131(油圧・空気圧システム)/SC 5(制御用要素機器)/WG 5(空気の調質) プロジェクトリーダー |

最終更新日:2025年4月1日