経済産業大臣表彰 兵頭 啓一郎(ひょうどう けいいちろう)氏

新領域の標準化の主導権を握り、組織の構造改革を断行

CRT(ブラウン管)から液晶、そして折り曲げ,巻き上げられるOLED(Organic Light Emitting Diode)、さらには装着できるウェアラブルディスプレイへと、ディスプレイ領域はここ数十年で大きく変化してきた。長く液晶パネル市場を独占していた日本がOLEDなどの新領域の標準化において、IEC/TC 110(電子ディスプレイ)の技術委員会で存在感を示しつつ、IEC/TC 110のスムーズな運営及び発展に国際副幹事として寄与したのが兵頭啓一郎氏だ。

2010年代前半まで世界のディスプレイ市場は日本が独占状態にあった。一方で、この頃から新技術領域としてOLEDや電子ペーパーの標準化の機運が高まっていたことから、新技術領域に日本としてどのように取り組むかの検討が始まった。韓国は新技術領域に注力する方針が明確であったことに加え、IECのルール変更に伴い幹事国である日本からTCの議長を出せなくなったため、御子柴議長(当時)の引退を機に、TCへの影響力を強めようとする動きは加速した。

「最も苦労したのは、この議長の交代の時でした」と兵頭氏は振り返る。

その当時、韓国、中国ではディスプレイ技術が急速に伸長してきており、IEC/TC 110においても日本が主導していた地位が次第に脅かされるようになっていた。そこで、日本としては伸長してくる中韓の意思を尊重しながらも日本のポジションを保つための駆け引きを行う必要があった。

そこで、当時、国際議長であった御子柴茂生氏、国際幹事の岩間英雄氏、国際副幹事の宮﨑達哉氏と協働し、中韓との合意形成に十分な時間をかけ、我が国のポジションを確保しながら新領域のワーキンググループを設立することに成功した。

2017年10月、東京にて開催されたIEC/TC 110 プレナリー会議(総会)の参加メンバー(写真一番右が兵頭氏)

写真提供:兵頭啓一郎氏

※JEITAだより vol24 2017冬号、P6(一般社団法人電子情報技術産業協会)年東京会議状況報告にて公開済み

ヘッドマウントディスプレイの標準化に、人間工学的な観点から取り組む

さらに、2015年頃になると日本のディスプレイパネル産業は曲がり角に差し掛かり、パネル生産産業からディスプレイ素材産業へ、そして計測産業、ディスプレイ機器産業などが進展してきた。これらのディスプレイ技術の拡大に伴いWGも急激に増加。開発効率の低下、会議時間が3倍に増大するといった課題が出てきていた。そこで、国際幹事の芝原嘉彦氏、国際副幹事の上原伸一氏と協働し,様々なディスプレイ技術に共有する横断的な技術をまとめた共通WGの設立を計画した。例えば、液晶光学計測、OLED光学計測といった計測系のプログラムに対しては「光学計測」というWGを作るなど横串のグループを作ることでIEC/TC 110内の構造変革を推進、効率化を図るとともに、我が国の得意分野である光学計測分野や素材分野の標準化を個々のディスプレイ技術(日本のプレゼンスがある技術、ない技術)に関わりなく横断的に行えるようになった。

もう一つ、兵頭氏が特に力を入れたのが、2016年頃から始まったヘッドマウントディスプレイの標準化だ。ヘッドマウントディスプレイはこれまでの据え置き型とは異なりディスプレイを人間が装着するため、IEC/TC 110で扱う計測法だけでなく、ISO/TC 159(人間工学)の分野における標準化も必要となってくる。そこで、産業技術総合研究所の氏家博士と協働し,ISO/TC 159/SC 4(人間とシステムのインタラクション)に新規提案するための委員会を立ち上げて目や脳の専門家も交えてさまざまなリスク等を検討。ルール作りに積極的でなかった日本人専門家をまとめて規格開発を主導し、世界に先駆けて標準化を進めていった。

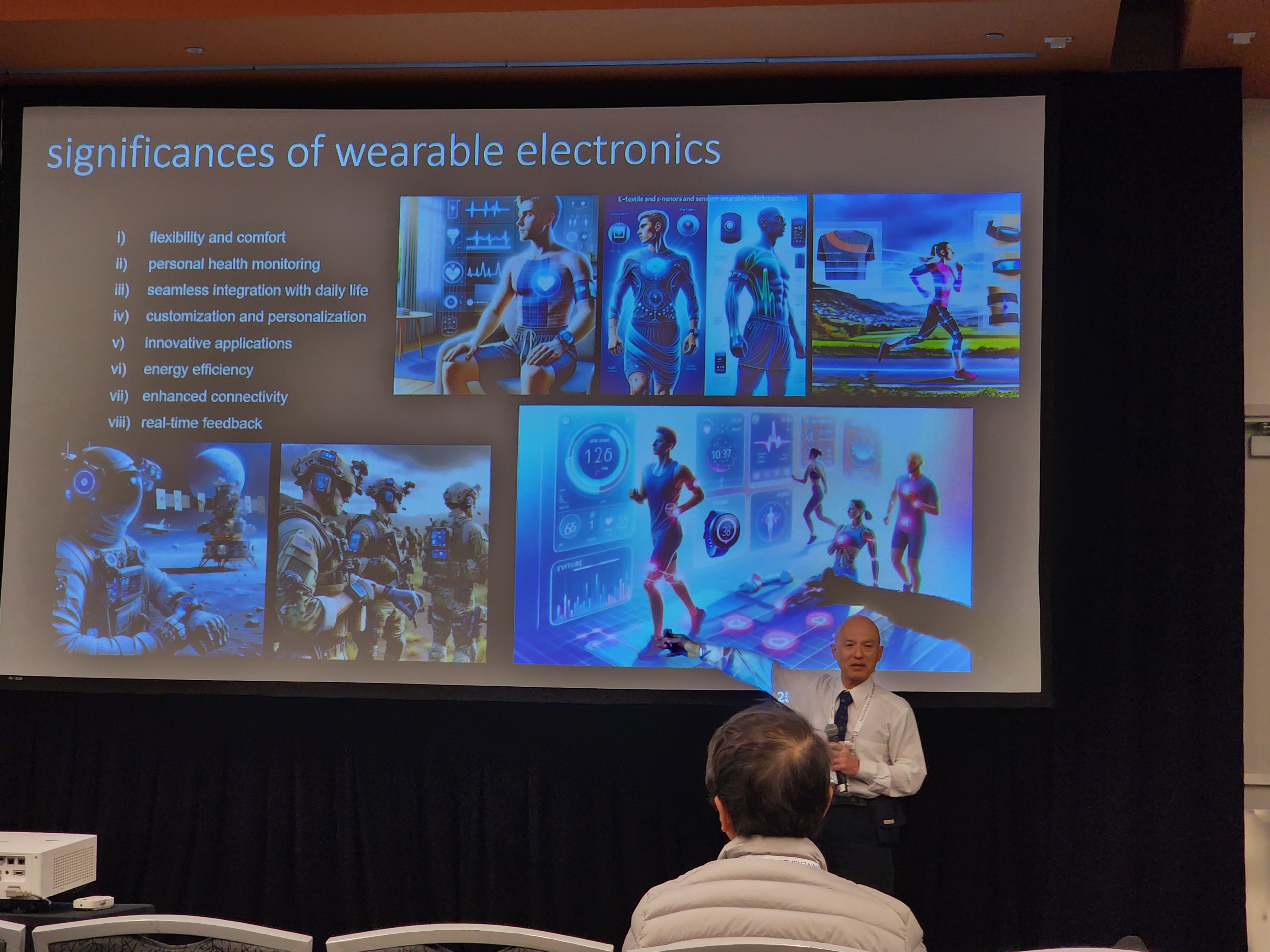

2024年5月、アメリカ・サンノゼにて開催されたSID DisplayWeek24にて

ヘッドマウントディスプレイなどの標準化についてのプレゼンテーションを行う兵頭氏

写真提供:兵頭啓一郎氏

「日本人は定められた規格に対して忠実に製品を作ることに注力しがちで、数年以上という労力をかけて規格を作っていくことに意味を見出すことができずにいる方が多いのではないでしょうか」。

標準化の意義を理解し、グローバルビジネスの強化につなげられるかが今後の課題

前述の通り、標準化は一朝一夕でできるものではなく、投資する労力やコストが膨大になる割には今日明日の売上を生み出せる類のものでもない。さらにはビジネスにも直接的につながらないケースもありうる。だからこそ、日本における大きな課題は、この標準化をビジネス化する力ではないか、と兵頭氏は指摘する。

「これまで20年近くにわたって標準化を担当し、標準化ビジネスの推進に力を入れてきました。実際にビジネスにつなげることができるかどうかは経営者の資質、理解によるところが大きいのではないでしょうか。ただ、最近は『いかにビジネスにつなげるか』を考えることに長けた人たちが育っているように感じます」。

ドイツのTüV、イギリスのBSI、アメリカのULなど、標準化を使ってうまくビジネスを展開している企業は世界にいくつもある。自国が強みを持つ技術で標準化を持っていくことで、お墨付きを与えるという認証ビジネス、認証取得のためのコンサルティング子会社によるコンサルビジネスなどが標準化における二大ビジネスといわれている。

| 1982年4月~1995年8月 | 三田工業株式会社 |

| 1984年6月~1987年6月 | 京都大学工学部情報工学科 坂井研究室 国内留学 |

| 1996年11月~2006年1月 | Minolta Systems Laboratory (US California) |

| 2004年1月~2010年3月 | Mobile Image Printing Consortium 参画 |

| 2006年1月~2018年3月 | コニカミノルタ株式会社 技術戦略部 |

| 2007年4月~2014年3月 | JBMIA 電子ペーパーコンソーシアム参画 |

| 2008年4月~現在 | ISO/TC 159/SC 4/WG 2(ディスプレイの人間工学)国際エキスパート |

| 2008年2月~2024年8月 | ISO/TC 110(電子ディスプレイ)国際エキスパート |

| 2011年2月~2024年8月 | IEC/TC 110 Assistant Secretary |

| 2013年4月~現在 | IEC/TC 119(プリンテッドエレクトロニクス)国際エキスパート |

| 2018年2月~現在 | 山形大学有機エレクトロニクスイノベーションセンター産学連携教授 |

| 2018年4月~2024年8月 | ユアサシステム機器株式会社 |

| 2018年4月~現在 | ISO/TC 159/SC 4(人間とシステムのインタラクション)国際エキスパート |

| 2018年4月~現在 | ISO/TC 159/SC 4/WG 3(ワークプレイスの人間工学)国際エキスパート |

| 2023年4月~2024年8月 | IEC/TC 124(ウェアラブルエレクトロニクス)国際エキスパート |

| 2024年8月~現在 | Kei's Company 代表 |

平成30年度産業技術環境局長表彰(国際標準化貢献者表彰)

最終更新日:2025年2月19日