経済産業大臣表彰 北條 正樹(ほうじょう・まさき)氏

炭素繊維強化プラスチックの性能向上と標準化に尽力

1961年に通産省工業技術院(現・産業総合技術研究所)大阪工業技術試験所でその製法が発明された炭素繊維強化プラスチック(CFRP)は、軽量・高強度・高剛性の特性を生かし航空機構造材料として発展を遂げてきた。1980年代前半には補助翼としての利用が始まり、現在では主翼、胴体まで拡大、ほぼすべての主要構造に使われている。さらに2010年代中頃には鉄道台車フレームにも使われるようになり、電気自動車(EV)での利用も拡大するなど、その利用範囲は広がり続けている。CFRPの力学特性の研究と標準化に34年余にわたって取り組んできたのが近畿職業能力開発大学校の北條正樹氏だ。

北條氏は1981年工業技術院に入所、その後京都大学に移り、CFRPの構造材料としての発展と利用拡大、高性能化に携わってきた。標準化に関しても、工業技術院当時から多くのJIS及びISO原案作成に携わるとともに、2016年にISO/TC 61(プラスチック)/SC 13(複合材料及び強化用繊維)エキスパート並びに国内委員会委員になり、2017年には国際議長に就任した。そして、多くの国のエキスパートの利害関係に配慮しながら、規格開発の方向性の発揮に力を尽くした。特に設立直後だったISO/TC 61/SC 13/WG 7(複合材と金属の接合)の基盤固め、ISO/TC 61/SC 13/WG 8(リサイクル強化繊維)の設立と日本からのコンビーナ選出を積極的に推進し、新しい分野での規格開発におけるリーダーシップを発揮した。新型コロナウイルスの感染拡大で3年間対面での会議が開かれなかった時も、国際議長として規格開発を推進。日本が世界をリードしているプラスチック系複合材料及び強化用繊維の世界市場での販売拡大に貢献した。さらに24年11月にはISO/TC 61で功績があった人に贈られるISO/TC 61マクファーレン賞も受賞している。

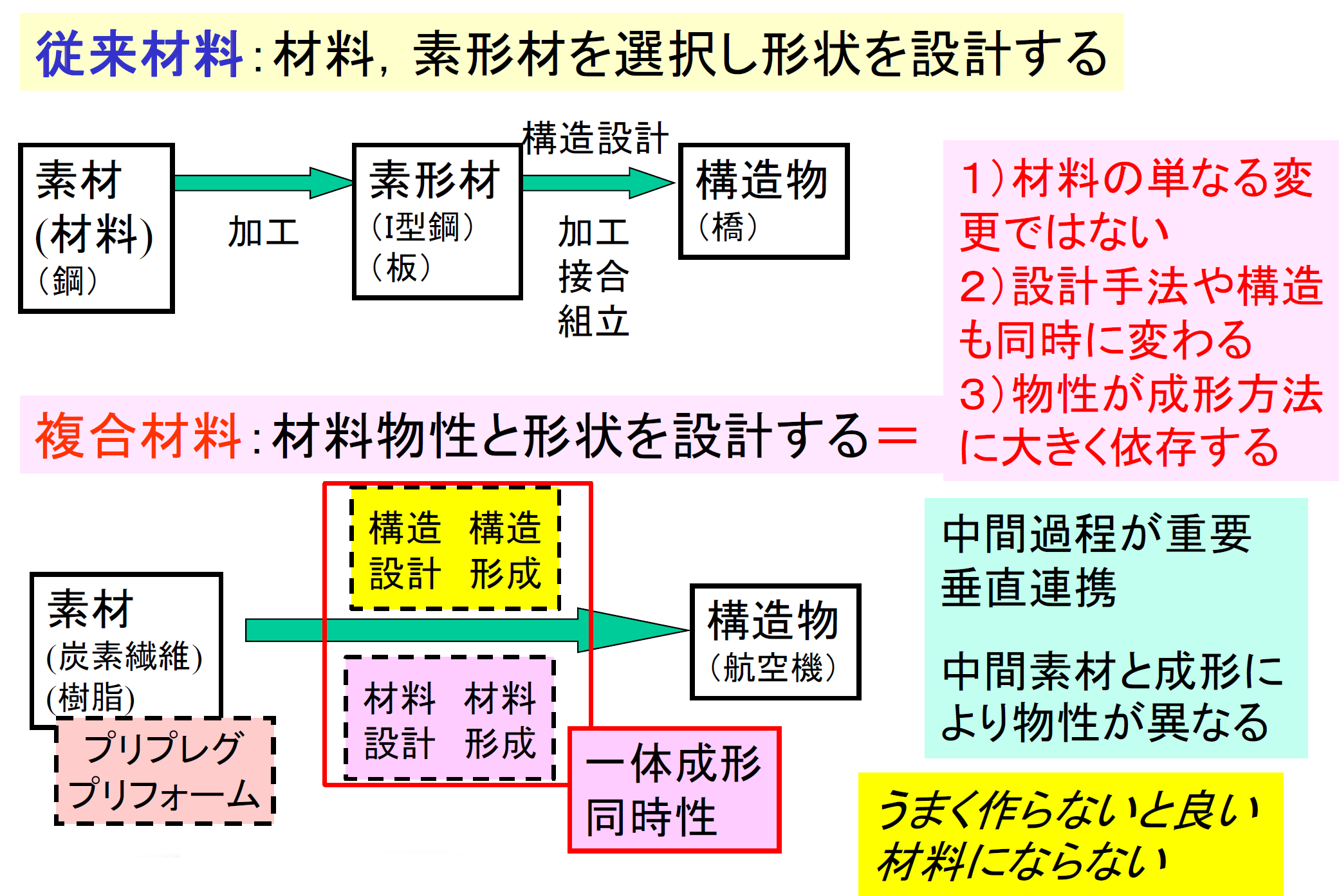

従来材料と複合材料の概念の違い

資料提供:北條正樹氏

規格化の要諦は妥協しつつも本質に近づくようにすること

北條氏は「議長として活動するにあたって、幹事を務めていただいた日本プラスチック工業連盟事務局の支援がとても重要な役割を果たしました。私は工業技術院と大学の研究者でしたので、ISOの細かいルールにはそれほど詳しくなく、事務局のサポートには本当に助けられました。また,SC 13の海外の委員の多くも非常に協力的でした。その意味で今回の表彰は国内外のSC 13の関係者全員でいただいたものだと考えています」という。

標準化について、北條氏は「複合材料の場合、例えば引張り強度がわからないと飛行機の設計はできません。強度の数値は比較的容易に出せるのですが、正しい物性値が評価されているかの判断が難しいのです。日本発の大切な基幹の材料なので、標準化することで、材料としての活用にあたっての信頼性を正しく評価できるようにしなければなりません」と語る。標準化では複合材料の本質をきちんと評価できる規格を作らなければいけない。

しかし、大学の研究室でしか使えない難しい方法では、誰も使ってくれない。規格は決めごとなので、どこかで妥協する必要があるが、単純な多数決で決めるのではなく、できるだけ本質に近い評価をする規格にすることが求められる。「ISO/TC 61/SC 13の運営の中でも様々な意見が出て、議論になりました。その時に、本質の物性値をできるだけ正しく評価するという観点に立って議論すると、向かうべき方向性が見えてきます。国と国が対立することや異なるデータが出ることもありましたが、この考え方に基づいて、これが正しい評価だとはっきりさせることで議論を進めることができました」。

世界をリードし続けるために積極的に規格化を推進する

ISO/TC 61/SC 13には日本人がコンビーナを務めるWG 1(強化繊維及び強化材)とWG 7(複合材と金属の接着)、英国人がコンビーナのWG 2(積層材及び成形材料)があった。「WG2の最初のコンビーナの英国人は年配の方で、1987年から存じ上げていました。深い議論ができたものの、時間に制約がある会議で議論していると、規格化に向けてまったく進まなくなることが多々ありました」。そこで、あらかじめコンビーナ会議を開いたり、1対1でオンラインや対面で話したり、会議が始まる前日にホテルのロビーなどで、2、3時間ほど議論を行った。こうした形でプレミーティングを行い、合意を得たものを実際の会議に出すことで、規格化に向けて会議を進めることができた。

2019年9月、中国・成都で開催されたISO/TC61/SC 13全体会議での集合写真(写真前列左から4番目が北條氏)

出典:京機短信 No.362 2021年12月5日〔京機会(京都大学機械系同窓会)発行〕

一方、新設されたリサイクル強化繊維を扱うWG 8は、研究開発が先行している日本がコンビーナをとりたいと考えていたが、他の国からも立候補があった。

「最終的には日本からコンビーナを出すことができましたが、それができたのもメンバー間に信頼関係が築かれていたからです。ぶれ

ずに、常に正しいことを追求するという姿勢が各国のメンバーに評価されたわけです」。

そうした信頼関係ができていたのは、北條氏が研究を通じて国際的に多くの知己を得ていた上に、議長に就任する1年前からSC 13の国際会議に参加し、コロナ禍でオンラインになるまでの4年間、対面で議論ができていたことが大きい。

CFRPは世界市場で日本が大きなシェアを持っている分野である。そのため、今後は若手研究者を育てると共に、ISO/TC 61での日本が築いてきた実績を引き継ぎながら、各メーカーが協力しあって、日本企業の利益を守りつつ、標準化を進めていくことが大切だ。「CFRPはEVをはじめとして、今後も幅広い利用が期待されています。大学や国の研究機関だけでなく、ものづくりに携わっているメーカーも含めて、積極的に標準化を支援してほしいと思います。そうすることで、日本企業がCFRPの分野で世界をリードし続けることにつながります」。

| 1981年4月~1988年9月 | 通商産業省工業技術院製品科学研究所 研究員 |

| 1987年4月~1987年11月 | スウェーデン・プラスチックス・ゴム研究所 客員研究員 |

| 1988年10月~1992年10月 | 通商産業省工業技術院製品科学研究所主任研究官 |

| 1992年11月~1998年3月 | 京都大学工学部附属メゾ材料研究センター 助教授 |

| 1998年4月~2001年11月 | 京都大学大学院工学研究科附属メゾ材料研究センター 助教授(大学院重点化) |

| 2001年12月~2005年3月 | 京都大学大学院工学研究科機械工学専攻 教授 |

| 2005年4月~2022年3月 | 京都大学大学院工学研究科機械理工学専攻 教授(改組) |

| 2013年4月~2015年6月 | 一般社団法人日本複合材料学会 会長 |

| 2013年5月~2015年5月 | 公益社団法人日本材料学会 副会長 |

| 2016年4月~2016年12月 | ISO/TC 61(プラスチック)/SC 13(複合材料及び強化用繊維)エキスパート並びに国内委員会 委員 |

| 2017年1月~2023年12月 | ISO/TC 61/SC 13 国際議長 |

| 2022年4月 | 京都大学 名誉教授 |

| 2022年4月~現在 | 近畿職業能力開発大学校 校長 |

| 2024年1月~現在 | ISO/TC 61/SC 13 エキスパート並びに国内委員会 委員 |

最終更新日:2025年3月18日