経済産業大臣表彰 堀本 佳成(ほりもと よしなり)氏

IEC/ TC 3/SC 3C国際幹事補として、図記号デザインの開発を牽引

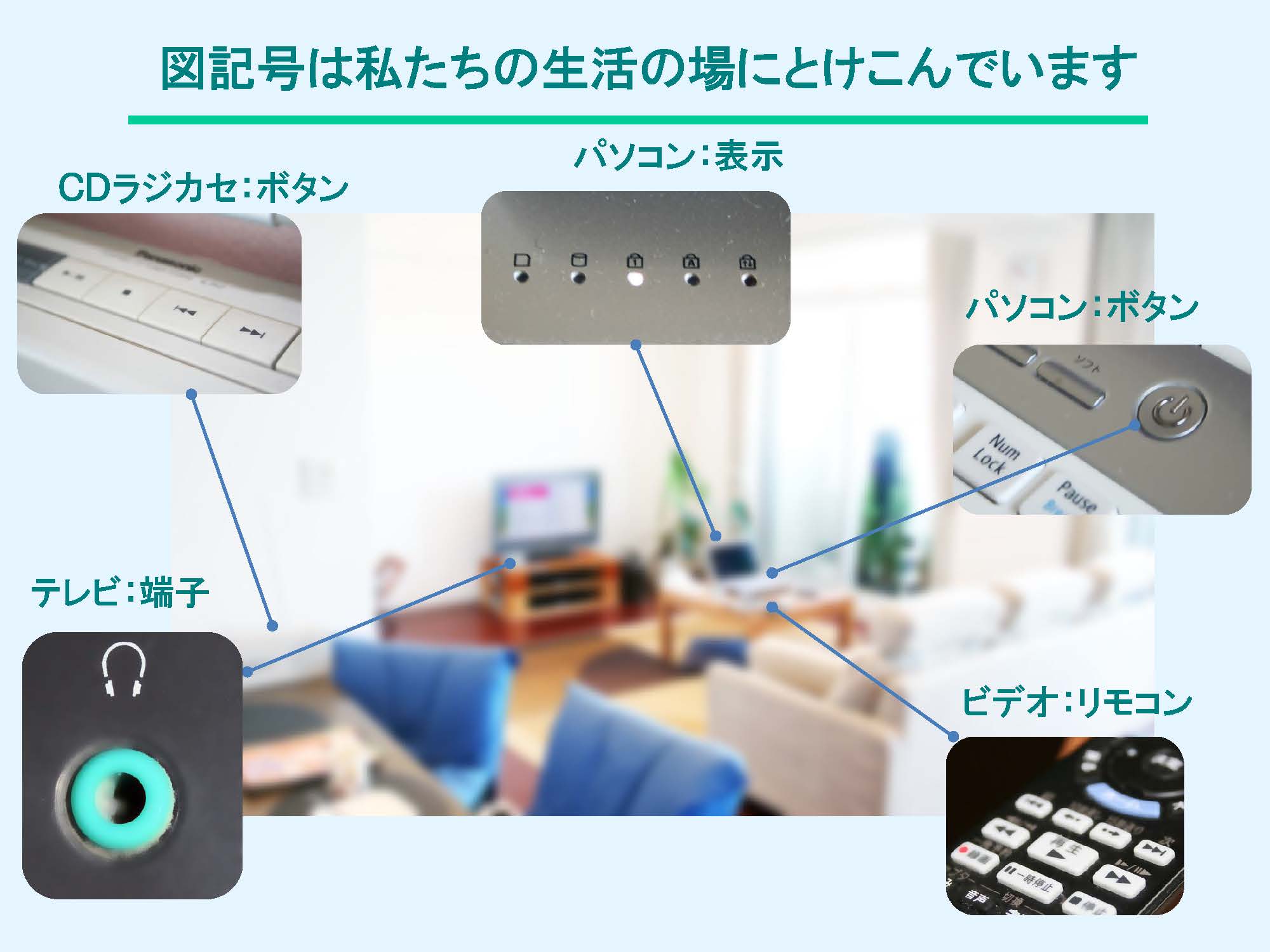

文字を使わずに機器や設備の名称や機能を簡単な絵で表したものが「図記号」だ。図記号が共通であれば、メーカーや使う言語が異なっても、世界中の誰でも意味を理解でき、人々の暮らしに役立つ。その国際標準化に30年近く取り組んできたのが経済産業大臣表彰を受けた元・日本電気(NEC)の堀本佳成氏だ。

資料提供:堀本佳成氏

資料提供:堀本佳成氏

背景の図記号は IEC/ISO Database on Graphical Symbols for Use on Equipmentより

堀本氏は、自身が手がけた製品がグッドデザイン賞を受賞したこともある電気・電子機器のデザイナーである。そのデザイナーとしての知見と感性を基に、図記号の標準化活動にも長年にわたって参画しており、堀本氏が尽力し日本から国際標準化提案したオーディオ関連図記号は世界中に普及している。また、IEC/TC 3/SC 3C(機器・装置用図記号)幹事国である日本を支え、2016年からはIEC/TC 3/SC 3C国際幹事補として、IEC 60417データベース(機器・装置用図記号)の図記号デザインに従事。高い技術と美的センスにより、描画ツールの導入・図記号テンプレートの開発等を推進し、デジタル化の道を開いた。その中で原提案者の意図を的確に洞察し、それを図記号デザイン原則に則した改良を行いつつ、統一的で一貫性があり、瞬時に直観的に意図を伝えることができる図記号を作成した。データベース全体の4割、日本提案120件を含む600件以上の図記号を開発し、仕様の統合化、省資源化、産業の合理化、消費者等への情報提供の合理化に貢献した。

2017年にデンマーク・コペンハーゲンで開催されたIEC/TC 3全体会議

写真提供:堀本佳成氏

IEC/TC 3/CAGメンバー(IEC本部、スイス・ジュネーブ、2016年、写真右が堀本氏)

写真提供:堀本佳成氏

IEC/TC 3/SC 3Cのコアメンバー

フランス規格協会(AFNOR)主催のパーティ(2016年パリ リヨン駅 ル・トラン・ブルー 写真右が堀本氏)

写真提供:堀本佳成氏

堀本氏は「今までの産業標準化事業表彰の受賞者は技術者や専門家が中心でした。デザイナーがこの賞を受けるのはユニークなことで、デザインの重要性が認められたと感じています」と述べる。元々、日本には家電製品やビジネス機器などのメーカーが多数存在しており、図記号の標準化への積極的な取組は必然的なことだった。そうしたこともあって、日本は2000年からIEC/ TC 3/ SC 3Cの幹事国を引き受けていて、現在も幹事国を維持している。

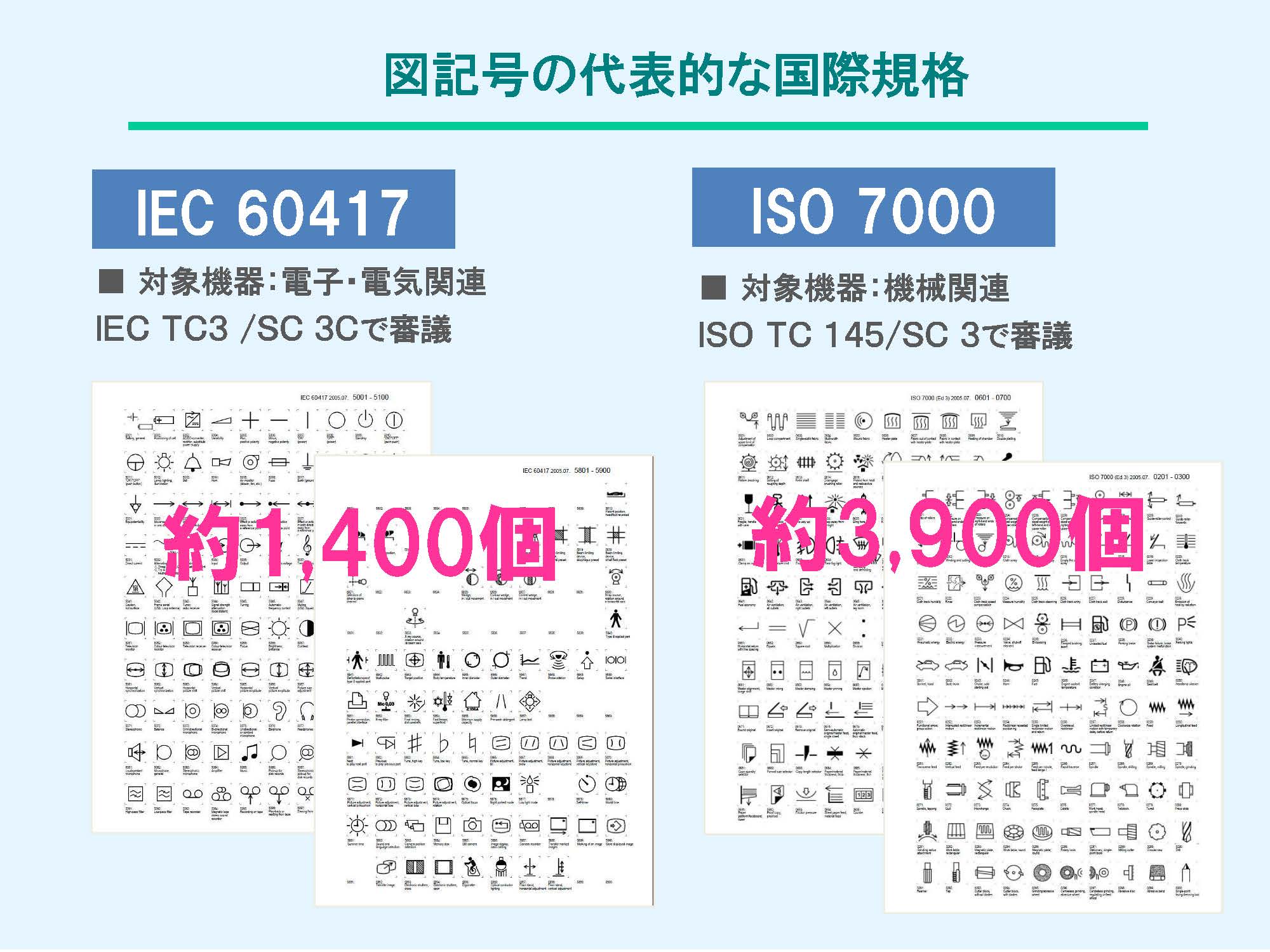

図記号の標準化で最も苦労するのが各メーカーの調整

図記号による標準化について、堀本氏は「日頃、ほとんどの人は図記号を意識していないと思いますが、あらゆるところに存在しています。ユーザーがひと目で理解できるだけでなく、メーカーも使用者に合わせて異なる言語で使用方法等を表示した製品を作る必要がなくなり、製造コストや無駄な工程を減らすことができます」と話す。「標準化を進める上で、大切なのは図記号の意味を正しく理解すること。技術的な内容や提案の背景をよく理解する必要があります。あいまいだと審議のテーブルには載らず、規格化が見送られてしまいます」。現在、IEC 60417には1,400種類以上の図記号が規格化されており、新たな図記号を追加する場合には既存の図記号との整合性が問題になる。関連する図記号をチェックし、一貫性や他の図記号との調和やシンプルさ、視認性のよさも考慮して作成していく。

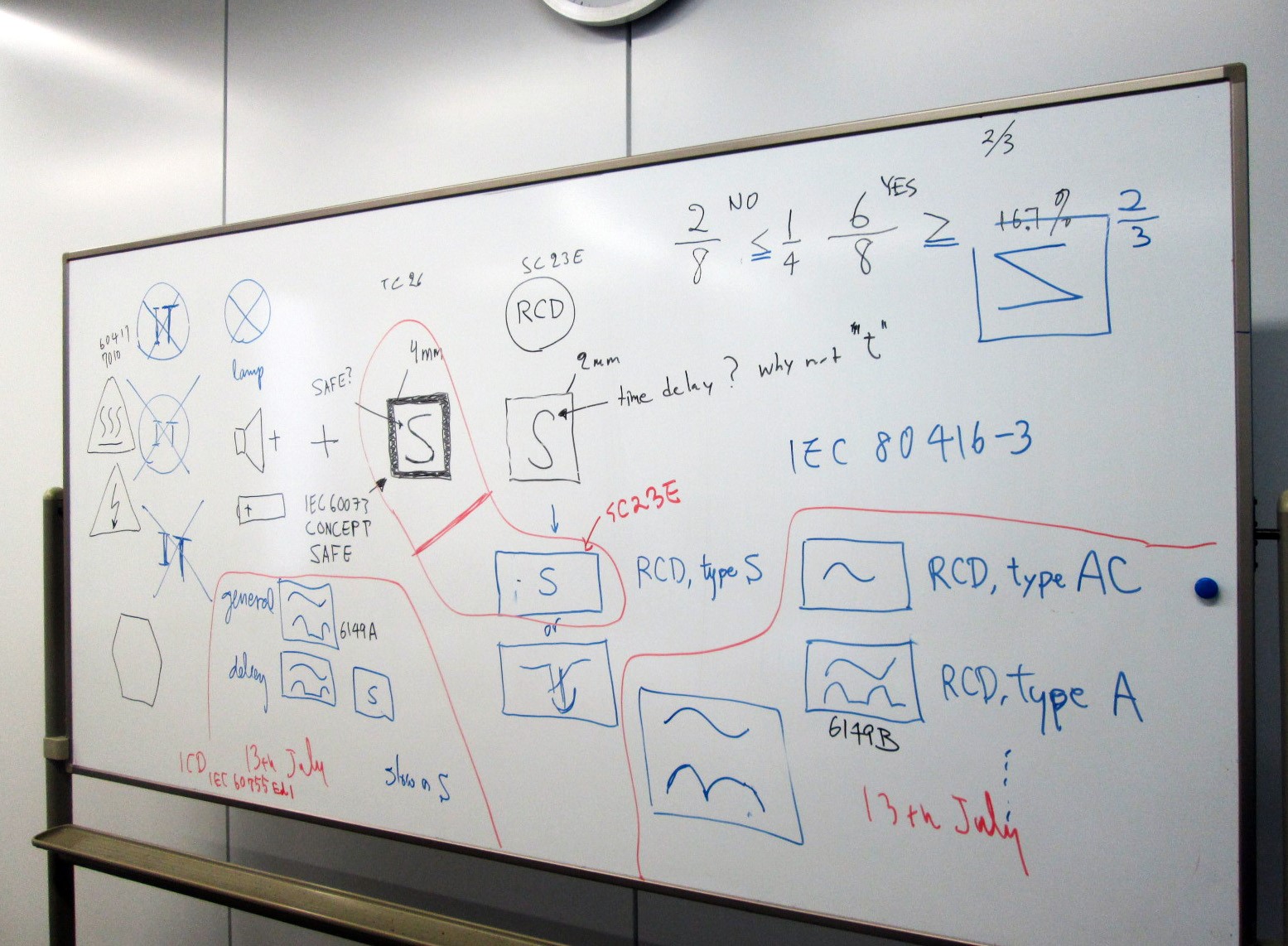

ホワイトボードを使った図記号の検討。既存の図記号と類似していないか、

一貫性が取れたデザインであるかなどを検討することが求められる

写真提供:堀本佳成氏

図記号の標準化を行う上で一番苦労するのが各メーカーとの調整だ。「日本ではメーカーが集まって、工業会レベルで標準化活動をしています。メーカーの図記号案が微妙に違っていたりするので、それをひとつに決めようとすると揉めます。皆、自分たちのものがベストだと考えているので、なかなかまとまりません」。そこで、図記号作成で守るべきルールの規格IEC 80416(機器・装置用図記号の基本原則)への準拠やアンケートの実施など行いながら、納得してもらえるように時間をかけて決める。「日本提案としてまとまれば、国際規格になる確率は非常に高いのですが、ただどうしても提案が遅くなってしまいます」。

デザインした製品はいつか消えても、図記号は世界に残り続ける

日本で提案としてまとまっても、国際標準化ではふたつの大きな問題があった。

ひとつは文化の違いから図記号が理解してもらえない場合があることだ。例えば“手ブレ補正”図記号は手のひらを相手に向ける形になっているが、欧米では「近づくな」の意味になる。そのため意図が伝わらず、日本では普及しているものの、国際標準にできなかった。「その後、ヨーロッパの街を歩いていると、この記号を工事現場でよく目にして、日本の提案が受け入れられなかったことを納得しました。また、夜を表現するのに、宗教上の配慮から“星”ではなく、“月”に変更した例もあります。国や文化が違えば、図記号の捉え方や扱われ方も異なるのはとても興味深く面白いと感じます」。

AV&IT機器の表示用語及び図記号(JEITA CP-1104B)で規定されている「手振れ補正(42330)」の図記号

https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=848&ca=14

もうひとつはマイクロソフト社などビッグテック企業との調整だ。ビッグテック各社は自社で標準を設けていることが多いので、IEC側から標準化を進めるという意思を伝えて調整する。相手の反応は様々だが、ステップを踏んで規格化に取り組んでいるという意志表示をすることが重要だ。

堀本氏は会社の中で多数のハードウェア製品のデザインを担当してきたが、この10年ほどでデザインの役割が大きく変化し、新しいビジネスを創造するためのサービスイメージを視覚化する仕事が多くなった。「私は今、テレワークにおけるサードワークプレースに関する国際標準化委員会に参加しています。その中で、日本はWeb上で使われるアイコンの国際ガイドラインを提案中です。これ以外にも、日本は3Dなどで使われるアバターのインターフェイスのアイコンガイドラインも提案しています」。

図記号の普及を目的にセミナーを開催 (CEATEC JAPAN 2014年)

https://archive.ceatec.com/2014/ja/event/event_jeita.html

時代が変わっても、図記号やアイコンの重要性は変わらない。「標準化活動の大先輩に『自分がデザインした製品はいつか消えてしまう。しかし図記号はずっと世界に残る』といわれたことがあります。新しい製品やサービスが生まれ、ビジネスが変わっても、図記号はなくなりません。若いデザイナーの人たちには日本が強みを持ってきた図記号の標準化に積極的に取り組んで欲しいと思います」。

| 1990年10月~2019年10月 | 株式会社日本電気デザインセンター |

| 1997年5月~現在 | IEC/TC 3/SC 3C(機器・装置用図記号)国内委員会 委員、国内幹事(1997~2015) |

| 1997年5月~現在 | IEC/TC 3(ドキュメンテーション、図記号及び技術情報の表現)国内委員会 委員 |

| 1997年11月~現在 | IEC/TC 3/SC 3C メンバー、国際エキスパート、国際幹事補(2016~) |

| 1999年1月~現在 | ISO/TC 145-IEC/SC 3C JWG 11(機器・装置用図記号の基本原則)メンバー |

| 2003年5月~2004年3月 | 電子情報技術産業協会(JEITA)デザイン委員会 ビジュアルシンボル専門委員会 委員長 |

| 2004年4月~2005年3月 | 情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)デザイン委員会 図記号WGメンバー 主査 |

| 2006年11月~2009年8月 | IEC/TC 3/SC 3C PT 37(プロジェクトチーム37)(プロジェクトリーダー) |

| 2014年5月~2015年3月 | 電子情報技術産業協会(JEITA)デザイン委員会 ビジュアルシンボル専門委員会 委員長 |

| 2015年9月~現在 | IEC/TC 3/SC 3C/PT 45(プロジェクトチーム 45)メンバー |

| 2015年9月~現在 | IEC/TC 3/SC 3C/MT 62648*4(メンテナンスチーム 62648)メンバー |

| 2015年9月~現在 | IEC/TC 3/SC 3C/ MT 62964*5(メンテナンスチーム 62964)メンバー |

| 2018年6月~現在 | IEC/TC 3/CAG(TC 3 議長諮問グループ)メンバー |

| 2019年11月~2024年7月 | NECプラットフォームズ勤務 |

| 2020年5月~現在 | ISO/IEC JTC 1/SC 35&WGs合同委員会(ユーザインタフェース)WG 2 委員 |

| 2023年5月~現在 | JIS C 0617 改正委員会(電気用図記号)委員 |

| 2023年5月~現在 | ISO/IEC JTC 1/SC 35/TWP(サードワークプレース)国内委員会 委員 |

| 2023年5月~現在 | ISO/IEC JTC 1/SC 35/TWP/WG(ワーキンググループ)メンバー |

| 2023年9月~現在 | IEC/TC 3/SC 3C/SDB 60417(IEC 60417のデータベース)Assistant SDB Manager for IEC 60417 |

最終更新日:2025年2月28日