経済産業大臣表彰 横田 弘(よこた・ひろし)氏

一般財団法人沿岸技術研究センター 参与

コンクリート構造物の計画から施工、撤去までを見据えた規格

横田弘氏は2003年、オーストラリア・シドニーで開催された全体会議から、コンクリート、鉄筋コンクリートなどにおける規格制定を担うISO/TC 71(コンクリート、鉄筋コンクリート及びプレストレストコンクリート)の活動に本格的に参加した。以来、20年以上にわたり、ISO/TC 71/SC 4(構造コンクリートの要求性能)のSC代表委員やWGエキスパート、ISO/TC 71/SC 5(コンクリート構造物の簡易設計法)のSC代表委員およびWG 6(水道用プレストレストコンクリートの簡易設計法)コンビーナ、ISO/TC 71/SC 7(コンクリート構造物の維持及び補修)のSC代表委員およびWG 1(維持管理の基本原則)コンビーナ、ISO/TC 71/WG 1(コンクリート構造物のライフサイクルマネジメント)のコンビーナなどを歴任している。

もともと横田氏は運輸省港湾技術研究所(現・国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所)に所属し、構造物の構造や材料などを専門とし、設計・維持管理に関わる領域で、研究の立場から行政を支援しつつ、国内の技術基準や国際標準化活動にも従事していた。2009年からは北海道大学に移り、学の立場から、国際標準化の活動に積極的に取り組んできた。

ISO/TC 71は、建築物や橋梁などコンクリートを使った構造物全般において、試験法、設計、施工、完成後の維持管理、廃棄、撤去までのISO規格の提案、制定を担う。構造物に関わるこれら一連の流れは、工程も携わる人も異なり、それぞれ個別の規格が存在する。しかし横田氏は「個別の工程ごとに取り組んでもトータルとしていいものができない」という課題を感じていた。例えば、品質よりコスト減を優先して設計された構造物を引き継いでも、最適な維持管理を実現することは難しく、設計段階から後工程を意識する必要がある。

周囲の力を借りながら説得を続け、議論の場を開設

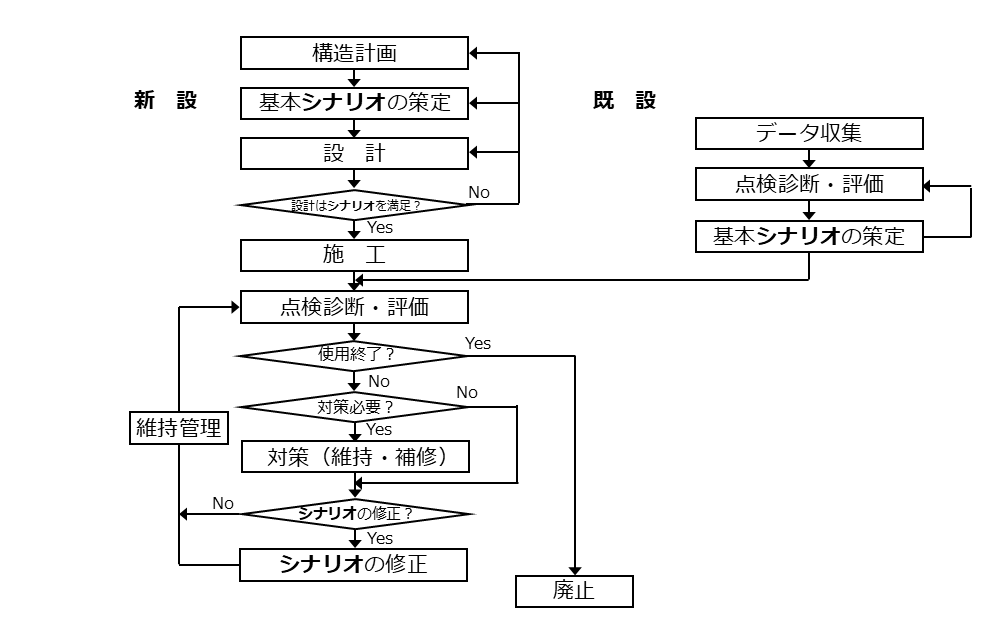

この課題を解決するため、横田氏は構造物のライフサイクルを一貫した考え方の下に各工程が連携して取り組むことでインフラをよりよくできないかと考えた。特に、近年では地球環境に配慮したインフラ整備が求められる。この環境マネジメントと並行して、横田氏は構造物の計画から撤去まで、どう関与すれば全体最適が実現できるかという「ライフサイクルマネジメント」の概念に基づいたISO規格を提案。各工程に携わる技術者が、自分が携わっている工程が全体の中でどんな役割を持つのかを意識し、前の工程から何を引き継ぎ、後の工程にどう引き渡すのかを考えられるようなプロジェクトマネジメントの実現を牽引してきた。

ライフサイクルマネジメントのフロー。

本図を英訳したものがISO 22040(コンクリート構造物のライフサイクルマネジメント)に掲載されている。

資料提供:横田 弘氏

「私が知り得る限り、ライフサイクルマネジメントという考え方を取り入れているインフラに関わる規格は、国内外でもほとんどありません。新しい概念を導入することで、インフラ関連のよりよい設計、施工、維持・管理につなげていけることが、標準化のメリットだと考えています」。

リーダーとしてプロジェクトに責任を持ち、牽引してきた横田氏。現在も、韓国、中国、ロシア、ブラジル、インドなどの参加を得てプロジェクトをリードしているが、当初はまったく新しい概念である「ライフサイクルマネジメント」を軸とした規格の必要性を認めてもらうことに最も苦労したと言う。

「そもそもTC 71のSCはそれぞれの工程ごとに分かれて組織されているため、最初はどこに提案すればよいかもわからない状況でした」と横田氏は振り返る。周囲に相談して、まずは構造物のライフサイクルの中で最も期間が長い維持補修のSC 7に提案。ところが、「重要なのは分かるけれど、具体的にどうすればいいのか」という反応が大半で、理解してもらうまでに約3年を要した。その後、やはり全体での議論が必要だという意見が出たが、5カ国の賛同が得られなければ、プロジェクトを開始できないし、議論する場としての新たなワーキンググループも結成することはできない。様々な国にさらに粘り強く交渉を行い、2018年にようやくライフサイクルマネジメントについて議論するワーキンググループ(TC 71/WG 1)が開設された。

「全体会議の場だけでなく、個別に1対1で対話する時間を持つなどして、意見交換に努めました。自分一人では難しいので、諸先輩方にアドバイスをもらったり、自分以外のメンバーにも会議で発言してもらったりして、繰り返し伝えたことで、少しずつ賛同国が増えていきました」。こうして、ワーキンググループが開設されてからは、順調に議論が進むようになったという。

信頼関係の構築には時間が必要、若いうちから参加を

ライフサイクルマネジメントに基づいたISO規格の作成は、今まさに進行している最中だ。フレームワークなどの概念をまずは規格化し、今はそれを肉付けする形で、各工程の具体的な内容の議論に移っている。パート2が設計工程、パート3が施工工程のマネジメントで、2025年3月にはパート3までが完成する予定だ。その後、後輩達と協働して、維持・管理、廃棄・撤去のパートの規格化も進めていく。まったく新しい概念なので、手本にできる規格もなく、抜け漏れがないよう慎重に議論を重ね作成している。

2023年11月、中国・広西チワン族自治区・南寧市で開催された第28回ISO/TC71全体会議で

Committee Managerを務める横田氏

写真提供:横田弘氏

今後の課題は、若い人にどう引き継いでいくかだ。「規格制定のプロジェクトは、長く携わり、国内外のメンバーとのネットワークを構築していく必要があります。私もライフサイクルマネジメントにおける規格制定の活動だけで10年以上かかり、ようやくここまできました。若いうちからぜひ参加していただきたいと思います」。

興味はあっても、業績に直結しない標準化活動に時間を割くことは難しいと考える研究者も多い。若手の研究者にとって、業績につながるような仕組みがあれば、若手も増えていくだろう。

「私自身はもともと規格作りの面白さを感じていたために、大変でしたがやりがいを持ってこの活動を続けることができました。日本とは違う、海外の方の考え方を知ることができるのも標準化活動の魅力だと思います。同じ材料を使って同じ構造物を作っていても、国によっていろいろな方法や考え方があります。その中には日本が参考にできるものも多く、持ち帰ってご自身の仕事の糧になるものを見つけて、生かしていただきたいと思います」。

| 1986年4月~1990年3月 | 運輸省港湾技術研究所 主任研究官 |

| 1992年4月~1997年7月 | 同所 設計技術研究室長 |

| 1997年8月~2001年3月 | 同所 構造強度研究室長 |

| 2001年4月~2006年3月 | 独立行政法人港湾空港技術研究所 構造強度研究室長 |

| 2003年4月~現在 | ISO/TC 71(コンクリート、鉄筋コンクリート及びプレストレストコンクリート) 対応国内委員会委員 |

| 2003年4月~現在 | ISO/TC 71委員 |

| 2003年4月~現在 | ISO/TC 71/SC 4(構造コンクリートの要求性能)SC代表委員、WGエキスパート |

| 2003年4月~現在 | ISO/TC 71/SC 7(コンクリート構造物の維持及び補修)SC 代表委員、WG コンビーナ |

| 2005年4月~2009年3月 | 独立行政法人港湾空港技術研究所 LCM研究センター長 |

| 2006年4月~2009年3月 | 同所 研究主監 |

| 2009年4月~2021年3月 | 北海道大学大学院 工学研究院 教授 |

| 2009年4月~現在 | ISO/TC 98(構造物の設計の基本)国内分科会 委員 |

| 2011年4月~2021年3月 | 土木学会 ISO対応特別委員会 委員長 |

| 2012年4月~2018年5月 | ISO/TC 71/SC 5(コンクリート構造物の簡易設計法)SC 代表委員、WG コンビーナ |

| 2018年4月~現在 | ISO/TC 71/WG 1(コンクリート構造物のライフサイクルマネジメント)コンビーナ |

| 2019年10月~現在 | ISO/TC 156(金属及び合金の腐食)/SC 1(腐食制御エンジニアリングライフサイクル)リエゾン代表者 |

| 2020年12月~現在 | ISO/TC 71 委員会マネジャー |

| 2021年4月~現在 | 一般財団法人沿岸技術研究センター 参与 |

最終更新日:2025年3月21日