まあるい経済

って、どんな暮らし?

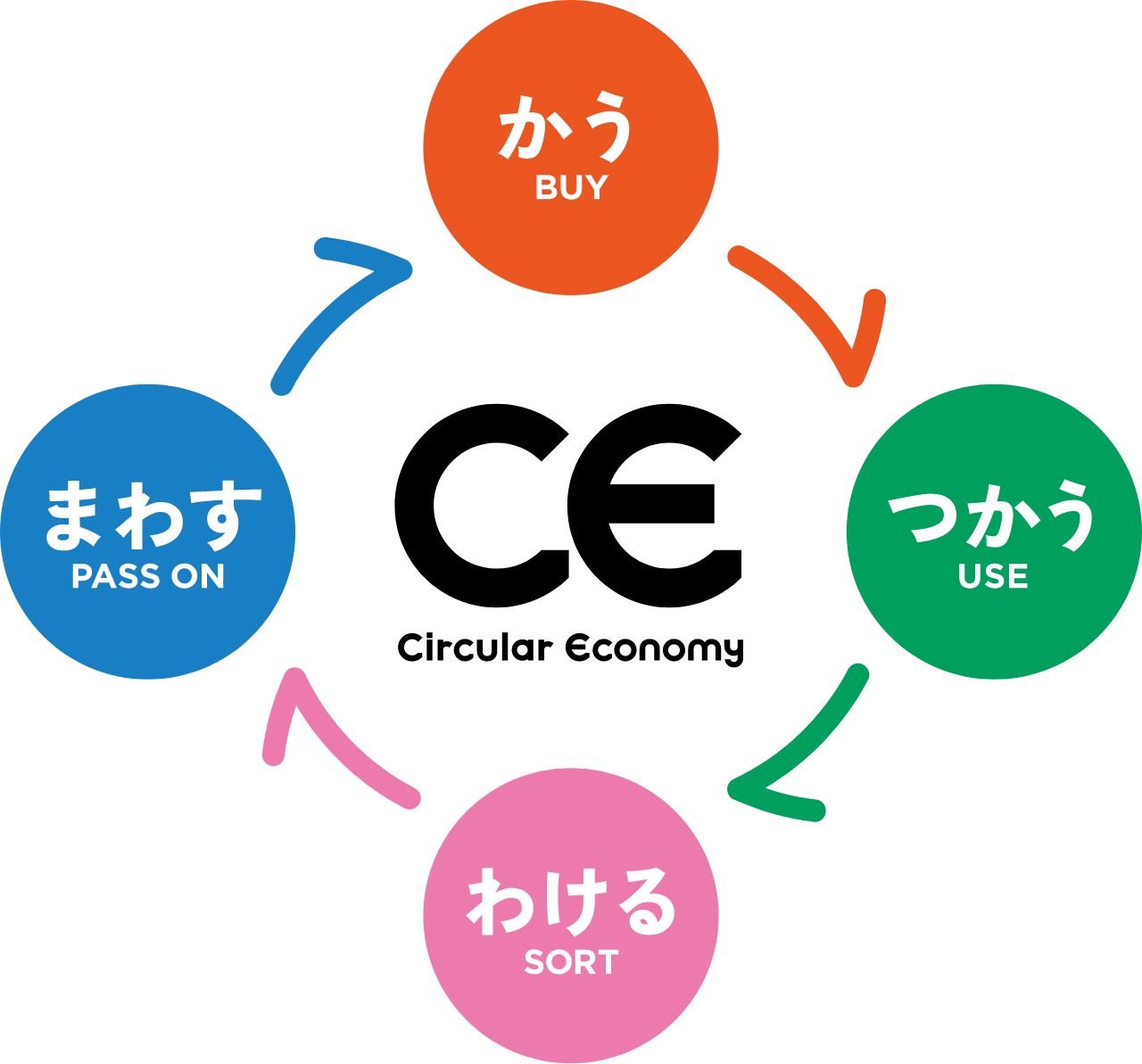

4つのアクションで始める

サーキュラーエコノミー

「買う」「使う」「分ける」

「回す」を繋ぐことが大切

実践していることが、

サーキュラーエコノミーの

一部になっている

ひと手間を加えると、

もっと大きな循環の輪が

生まれる

「サーキュラー

エコノミー」という

言葉を

聞いたことが

ありますか?

日本語では循環経済と訳されるこの言葉。その名のとおり、あらゆるモノをぐるぐると循環させる経済の仕組みを指します。イメージするなら「まあるい経済」。できる限りごみを出さないようにモノをつくり、すぐに捨てるのではなく直したり、誰かに渡したりして長く使う。使えなくなったモノも資源としてよみがえらせる──そんな経済のあり方です。

これまでの経済の仕組みでは、資源を「取って、使って、捨てる」という流れが当たり前でした。それはお金がかかることで、地球環境にも負担をかけていたのです。そこで注目されているのがサーキュラーエコノミー。ごみを出さないようにモノを設計し、長く使い、使い終えたモノにも新しい価値を見出すことで、環境への負荷を減らしながら、イノベーションを生むことができます!

では、具体的にどんな行動が、サーキュラーエコノミーの実現には必要なのでしょう?

その答えは意外とシンプルで、「買う」「使う」「分ける」「回す」という4種類のアクションをつなげること。これを「循環型消費行動」と呼びます。

「経済の話なんて、自分には関係ない」「なんだか少し難しそう」と思うかもしれません。けれど実は、私たちの毎日の小さな選択が、この循環の仕組みに深く関わっているのです。

そのアクションの様子を、2025年9月23日〜29日に、経済産業省が大阪・関西万博にて開催したイベント「サーキュラーエコノミー研究所」から学んでみましょう!この記事を読み終える頃には、きっとあなたの「モノとの付き合い方」が少し変わっているはずです。

サーキュラー

エコノミーって、

リサイクルのこと?

これまで、エコや環境問題というと、3R(リデュース・リユース・リサイクル)を思い浮かべる人が多かったかもしれません。しかし、サーキュラーエコノミーはそれだけにとどまらず、もっと大きな視点でモノの流れ全体を捉えます。

そのときに役立つのが、先ほど登場した「循環型消費行動」という4つのレンズ。つまり、「買う」「使う」「分ける」「回す」です。

モノをどう手に入れるのか。どう使うのか。役目を終えたとき、どう分別するのか。そして、その後どうやって資源としてもう一度循環させるのか。この4つのアクションを意識的につなげることで、初めてモノが本当の意味で「循環」していきます。

つまり、「リサイクルだけ頑張ればいい」というわけではありません。私たち一人ひとりが、消費のはじまりから終わりまでを考えることが大切なのです。

それでは早速、この4つのレンズを通して、私たちの暮らしを見直してみましょう。

− かう −あなたの買い物が、

モノの循環を

つくる第一歩

普段買い物をするとき、あなたはどんなことを基準にしていますか?値段、デザイン、機能性……きっと色んなポイントがありますよね。その中にもう一つ、こんな問いかけも入れてみてください。「その買い物は、あなたにとって“本当に必要なこと”を満たしている?」

たとえば、2泊3日の旅行に持っていくスーツケースが必要になったとします。できるだけ予算を抑えたいとしたら、次のうちのどれを選びますか?

- ロック付きの安心スーツケース:1万円

- ロックなしのコンパクトスーツケース:5,000円

- 少しだけ傷のあるロックなしの中古スーツケース:3,000円

- ロック付きのレンタルスーツケース(2日分):5,000円

何かモノが必要なとき、どうしても新品の購入が最初の選択肢になりがち。でも、「本当に必要なのは何か」を基準にすると、少し異なる買い物の選択肢も見えてくるのです。

つまり「モノを買う」という場面では、新品だけでなく、セカンドハンドやリファービッシュ、レンタル、サブスクなど、多様な選択肢が存在しているのです。本当に必要なモノを、必要な分だけ、よく考えて選ぶ。そんなシンプルだけど見落としてしまいがちな習慣こそ、サーキュラーエコノミーの実践において大切な第一歩なのです。

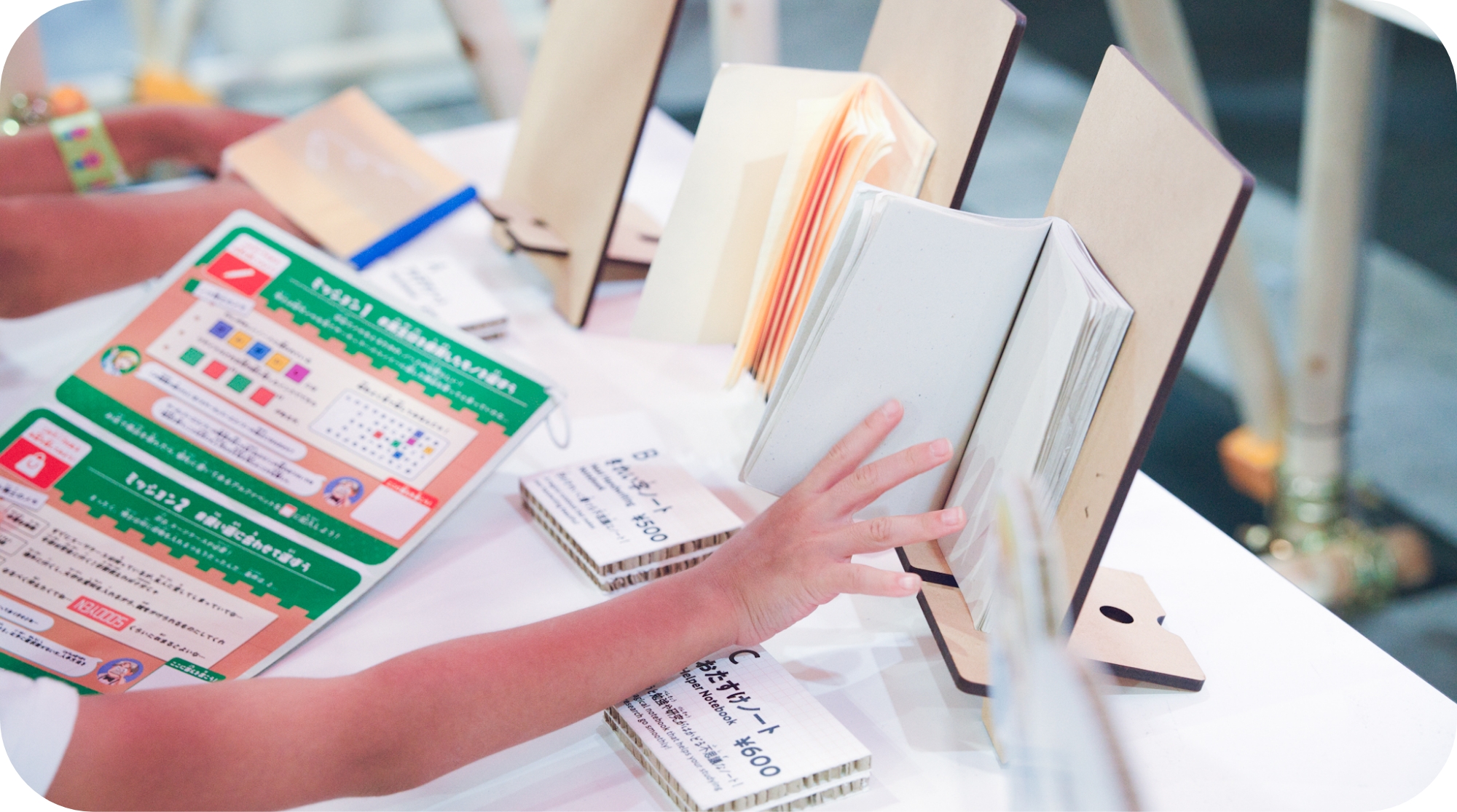

再生素材のノートを探すミッションでは、「ざらざらした紙」というヒントをもとに、子どもたちもノートを触って確かめていました。

− つかう −すぐ捨てず長く

使い続けることが、

循環の土台に

買ったモノは「できるだけ長く大切に使う」ことが、循環を支える基本です。といっても、それは我慢や努力だけで成り立つものではありません。ちょっとした工夫やアイデアによって、楽しく実現できるものなのです。

その代表例が、服のリペアやリメイク。少し破れてしまったお気に入りのジーンズに、可愛いワッペンを貼って新しいデザインに。お母さんの服を、子どもが着られるよう小さく仕立て直す。そんな風に手を加えることで、モノはただ長持ちするだけでなく、新しい物語をまとって生まれ変わります。

「壊れたら捨てる」「飽きたら捨てる」という社会から、「壊れたら直す」が当たり前の社会へ。愛着を持ってモノと接し、そのモノが持つストーリーと一緒に暮らすことで、貴重な資源を守るだけでなく、私たちの生活の豊かさを新しく描き出すことに繋がるのです!

最近では、修理自体をサービスとして提供する企業も増えてきました。自分では直せないほつれや故障を見つけたとき、すぐに捨ててしまうのではなく、修理してくれる場所を探してみることも、モノの循環をつなぐためのアクションになります。

たとえば、出展企業の某ファスナーメーカーでは、欠けた部分だけを補える「リペア対応エレメント」を展開中。今は一部のサイズのみですが、今後さらに広がっていく予定だそうです。

− わける −捨てればごみ、

分ければ資源。

分けることは価値を

発掘すること

大切に使い続けたモノでも、いつかは寿命を迎えます。そのときに大事なのは、「どんな風に手放すか」。その選択が、モノの循環を続けられるかどうかを決めるカギになります。

もし、間違った分け方をしてしまえば、そのモノは資源としての道を閉ざされ、燃やされたり埋め立てられたりしてしまうかもしれません。でも、正しい分け方をすれば、モノはもう一度素材としてよみがえり、新たに活躍するチャンスが回ってくるのです。

では、皆さんは今住んでいる地域の「本当のモノの分け方」を知っていますか?意外と曖昧なまま捨てているものがあるかもしれません。万博では、そんな「分けることの大切さ」を体験しながら学べる展示が登場しました。その体験の様子をのぞいてみましょう!

壁一面に並んでいたのは、なんと28種類のボックス!それぞれの箱に書いてあるのは、こんな言葉……。

コピー用紙、蛍光灯・LED電球類、色のついた食品や飲料のビン、乾電池・モバイルバッテリー等、空き缶、雑誌・雑古紙、紙パック、スプレー缶・カセットボンベ、空きビン・リターナブルビン、無色透明ビン、プラスチック類、ペットボトル、紙箱・包装紙、小型家電、古着・布類、陶器類、ダンボール・クラフト紙、シュレッダー紙、新聞紙・チラシ、雑金属、割り箸・串等、紙パンツ・おむつ、紙と他の素材が合わさっているもの、廃食油、生ゴミ、一般ゴミ、粗大ゴミ

そう、実はこれ、すべて「分別の種類」なんです。日本でも分別数の多い自治体の一つ、鹿児島県大崎町の分別ルールを再現したもの。でも驚くことなかれ。徳島県上勝町では、なんと43種類に分けられるなど、さらに細かい分別に取り組んでいます。

会場ではまず来場者に「ごみチップ」が手渡されます。そのチップに書かれたごみを、正しいボックスにかざすと箱が光り、間違えると「ブブー」とブザーが鳴る仕組み。大人も子どもも「え、ビンだけでこんなに種類があるの?」「意外と難しい!」「これは面白い!」と声を上げながら夢中になって挑戦していました。

特に多くの人がつまずいたのが「紙コップ」。さて、紙コップを分別するとき、あなたならどれに分けますか?

- 一般ごみ

- 紙ごみ

- 紙と他の素材の複合材

- プラスチックごみ

正解は、下の答えから!ぜひ一度、自分の地域のルールも想像しながら考えてみてください。

こうした、分別に隠された「意外なルール」は少なくありません。しかし私たちは普段、ごみ箱にモノを入れた後、その分別が正しかったかどうかを知る機会はほとんどないのが現状です。だからこそ、まずは自分の住む街の分別ルールをもう一度しっかり確認してみる。それが、モノの循環を止めないために私たちが実践できる、重要なステップなのです。

− まわす −分別されたモノに、

新しい命を吹き込む

リサイクル

さて、丁寧に分別されて資源になる準備が整ったモノたち。このあと、新しい商品に生まれ変わるためには、いくつかの方法があります。プラスチックを例に考えてみましょう!

使い終わったプラスチックを砕いて洗浄し、もう一度プラスチック製品の原料に戻すことを「マテリアルリサイクル」と言います。一方で、化学的に分解してから再び原料にする方法は「ケミカルリサイクル」と呼ばれています。

身近な例で言えば「ペットボトル」。「分ける」の分別にも登場したように、多くの人がプラスチックとは別に「ペットボトル」として分別しているのは、このマテリアルリサイクルを実現するためなんです。

集められたペットボトルは工場で砕かれ、洗浄され、再びペットボトルへと生まれ変わります。だからこそ、このリサイクルがきちんと行われるためには、私たちの「正しく分ける」という一手間が欠かせないのです。

そして、リサイクルの行き先は必ずしも同じ製品だけではありません。「再生材」として、まったく新しい商品へと形を変えることもあります。どんな素材からできたモノなのかに注目することで、日々の「買う」という選択肢にもきっと変化が生まれるはずです。

来場者は実際にハンドルを回しながら、モノがリサイクルされる前と後の姿を体験。他にも、空気中の二酸化炭素を集めて炭酸飲料をつくるという驚きの技術や、海で役目を終えた漁網をリュックサックに生まれ変わらせる取り組みなども紹介されました。

私たちが

「まあるい経済」を、

未来へ託すために

さて、ここまでサーキュラーエコノミーを「買う」「使う」「分ける」「回す」という4つのレンズから見てきました。振り返ってみると、実はすでに実践していた工夫が見つかったり、意外と身近なことなんだなと感じたりした人も多いのではないでしょうか?

大切なのは、この4つの行動がすべてつながっていることです。モノを「買う」ときの選び方や、「使う」ときの心づかい、「分ける」ときのひと手間。それらの積み重ねが、そのモノをどう「回す」ことができるのか──循環の未来を左右しているのです。

今回の万博会場でも、こうした学びを来場者のみなさんと共有することができました。7日間の総来場者数は、なんと5万8,723人。足を運んでくださった皆さま、本当にありがとうございました。

そして、この取り組みは万博で終わりではありません。2025年秋からは、このサーキュラーエコノミーの学びの場を全国へと本格的に展開していきます。10月18日(土)には富山、11月29日(土)には京都での開催が決定。その後、埼玉、東京でも開催予定です。このウェブサイトでも随時お知らせしていきますので、どうぞお楽しみに!