「捨てる」から「つなぐ」へ。

子どもたちが描き出す、

サーキュラーエコノミー体験記

経済産業省では、2025年9月23日〜29日に大阪・関西万博において循環経済を楽しく学べる「サーキュラーエコノミー研究所」を開催しました。会場での展示やステージイベントからの学びを、記事にしてお届けします!

過程を知ることは、

モノをより大切に扱う

きっかけになる

という行為を考えることで、

モノが次の持ち主へ

つながる物語を持っている

ことに気づける

途切れさせず

“次へ回す”ために、

私たち一人ひとりが

できる大切な一歩

前回のレポートでは、「買う」「使う」「分ける」「回す」という4つのアクションから、まあるい経済「サーキュラーエコノミー」の基礎をご紹介しました。今回のレポートでは、さらに一歩踏み込んで、大阪・関西万博で子どもたちが実際に体験した「循環のある暮らし」の様子をお届けします。

開催されたのは、眠っていた一着をよみがえらせるリメイク体験や、いらなくなったモノを誰かにつなぐフリマアプリの体験ワークショップ、パソコンを解体して中から“宝物”を探すプログラムなど。子どもたちは、身近なモノを、いつもと違う角度から見つめ直し、「捨てる」以外の選択があることに気づく機会となったようです。

− つかう −リメイク・リペアから、

循環を「じぶんごと」に

どうしても捨てられない服が、あなたの家にも眠っていませんか。少し飽きてしまった服、サイズが合わなくなった服、けれど思い出があって手放せない服──そんな一着に、新しいデザインを加えて、再び日常を彩る存在にできるのが、リメイクの力です。

会場には、ファッションデザインなどに携わるクリエイターコミュニティ・NewMakeのメンバーが集まり、子どもたちの「欲しい」をデザインする場が生まれました。

つまり、この日は子どもたちがデザイナー。プロのクリエイターと相談しながら、眠っていた服を唯一無二の服へと生まれ変わらせていきます。

──お母さんが着なくなったワンピースを、自分の背丈に合わせて仕立て直し、短いワンピースに

──少し汚れがついてしまったお気に入りのTシャツに、会場で用意された布をポケットとして縫い付けて、新しい機能も備えた一枚に

──総柄のデザインで普段着としては着にくかったワンピースに、学校でも着られるよう無地の布を縫い付けて少し落ち着いたデザインに

印象的だったのは、素早くミシンを動かすクリエイターの手元を、子どもたちが真剣な面持ちで見つめていたこと。かつては家庭の中で当たり前にあったその光景が、今や少しずつ失われつつあるのだと、NewMake代表の細川さんは語ります。

「ご家庭でミシンを見たり使ったりする機会が減り、服がつくられる過程をあまり知らないまま大人になる方も増えています。料理をつくる過程を見れば、食べ物を大切にしようという気持ちが芽生えるように、服が人の手でつくられていると知る体験は、モノを大切にする心につながるのではないでしょうか」

誰が、どこで、どのようにモノをつくっているのか。その背景を知ることは、私たちがモノとの関係性を問い直す、大切な第一歩なのです。

とはいえ、日常ですぐに大きなアクションを起こすのは難しいもの。では、何から始めればよいのでしょう?

「まずは、自分が『これなら楽しそうだな』と思えるものから選んでみてください。例えば、服の穴や汚れを隠すようにワッペンを貼るだけでもいいんです」

リメイクやリペアという言葉に少し身構えてしまいそうですが、アイロンでワッペンを貼るだけなら、誰でも気軽にできるかもしれません。完璧を目指す必要はありません。まずは小さな成功体験を積み重ねることが、次のもっと大きな循環のアクションへとつながっていくのです!

イベントの最後には、子どもたちがリメイクした服を着て、大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクと一緒にファッションショーが開かれました

イベント後、ある兄妹は「リメイクした服をそのまま着て帰りたい!」と声を弾ませながら、生まれ変わった服と共に会場を後にしました。また、「家に帰ったらミシンを使ってみたい」と語った参加者も。彼らはこの日、“循環”という言葉を少しだけ「じぶんごと」にできたのかもしれません。

こうして、一人ひとりの小さな喜びや気づきが、まわりへと伝わり、連鎖していく。その連鎖の先にあるのが、サーキュラーエコノミーが描く未来であるはずです。

− かう・まわす −これ、出品したら何円?

リユースを身近にするガイド

モノをすぐに捨てないための選択肢は、リメイク以外にもあります。その一つが、フリマアプリを活用すること。

地域のバザーやフリーマーケットでも個人間のモノの売り買いはできますが、開催日や場所が限られているため、少し利用しにくいと感じる人もいるかもしれません。でもアプリなら、日付も場所も問わずに取り引きでき、その手軽さから今では多くの人に利用されています。

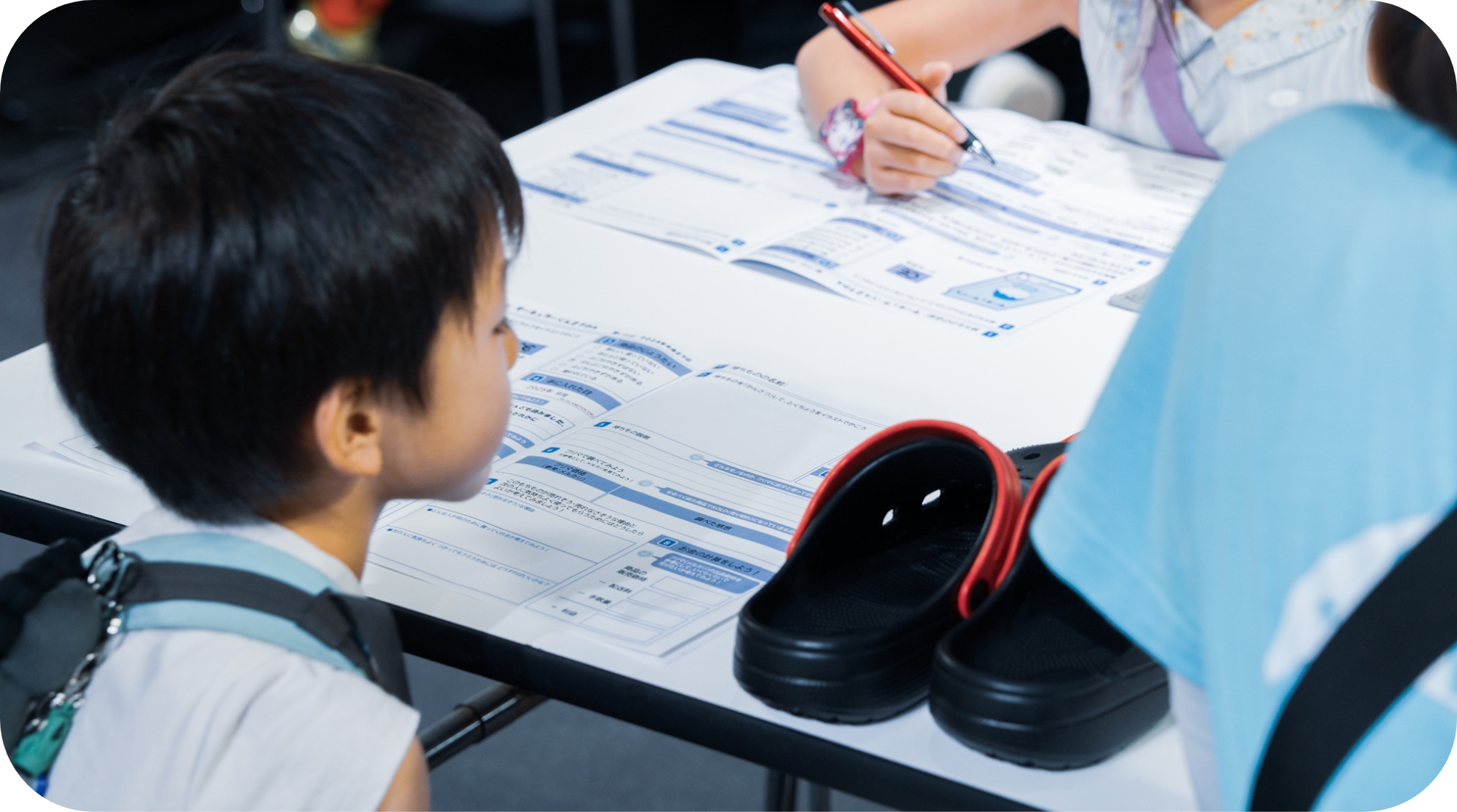

とはいえ、「フリマアプリで買ったことはあるけど、実は売ったことがない」という人は多いのではないでしょうか?そこで会場では、子どもたちが要らなくなったモノを出品するワークショップを開催しました。

まずは、会場に用意された服や帽子、カバン、おもちゃ、マグカップ、スプーンなどから一つを選び、それを「家に眠っている要らないモノ」と見立てます。ここで使用するのがフリマアプリの代表的な存在「メルカリ」の協力も得て作成した「CE(サーキュラーエコノミー)かんさつ帳」と名づけられたワークシート。フリマアプリに出品することを想定して「どれくらい使用感がある?」「なぜこれを出品するのか?」「何円で出品したい?」などの質問に答えながら、出品ページをつくっていくのです。

モノをじっくりと観察し、その特徴を理解して言葉にしていきます。小さな傷や色合いも、誰かに届けるための大切なメッセージ。

最後には、送料を引いて利益を算出。電卓を使って計算し終えた子どもたちからは「利益が出たよ!」という声があがりました。モノを捨てずに売ることで、ちょっとしたお小遣いが生まれる楽しさを体験できたようです。

今は「捨てる」ことがもっとも手頃な選択肢かもしれません。けれど、「自分で売る」という一歩を後押しするガイドがあれば、捨てない選択肢もぐっと身近になるはず。CEかんさつ帳は、その小さな助走台になっていました。

− わける・まわす −「解体」で見つける

モノが秘めた資源。

分別はなぜ大事?

長く愛用されたモノにも、いつしか「使えなくなる」タイミングが訪れます。そのとき大切なのが、正しく「分ける」こと。ではなぜ、私たちはモノを「分けて」手放す必要があるのでしょうか。

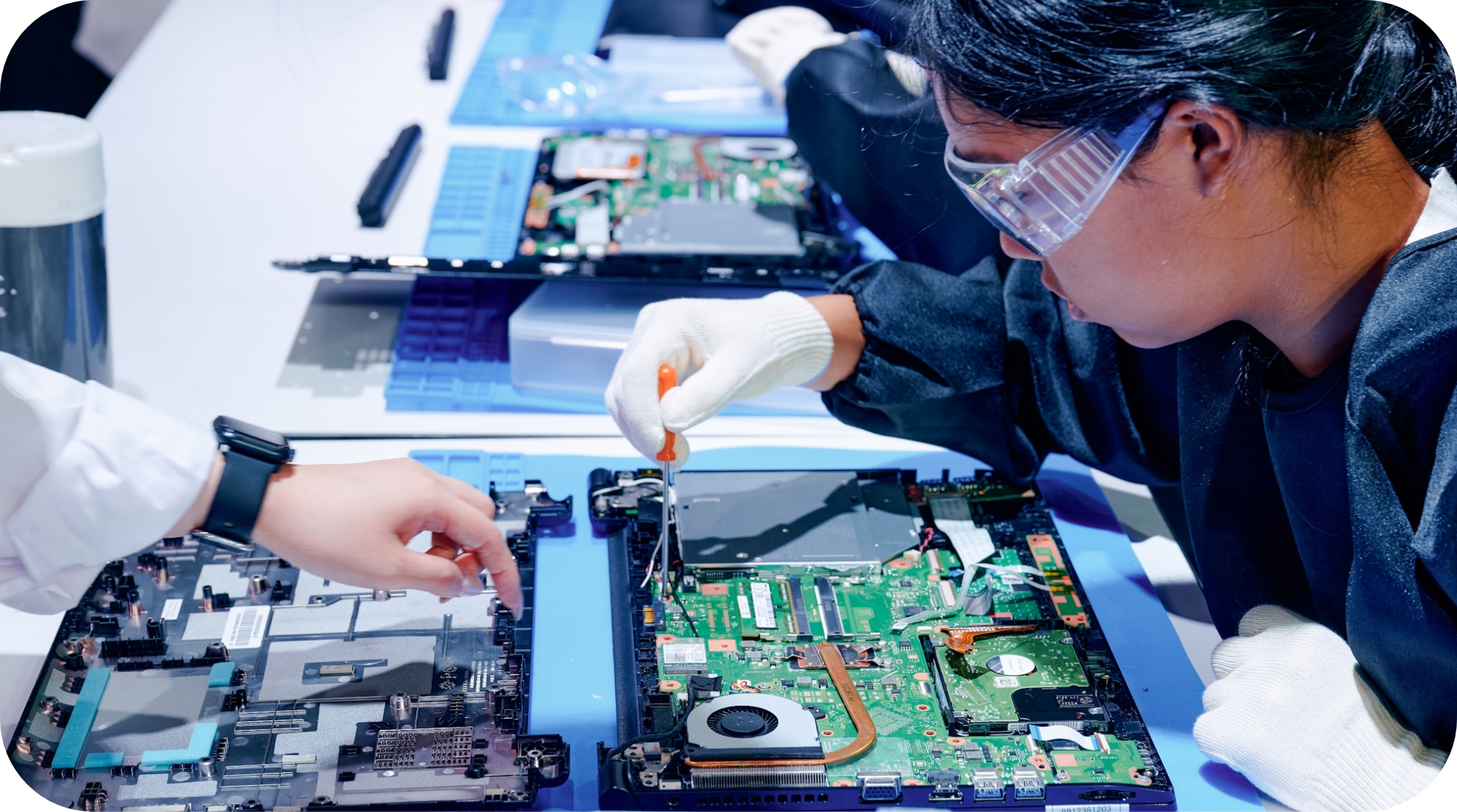

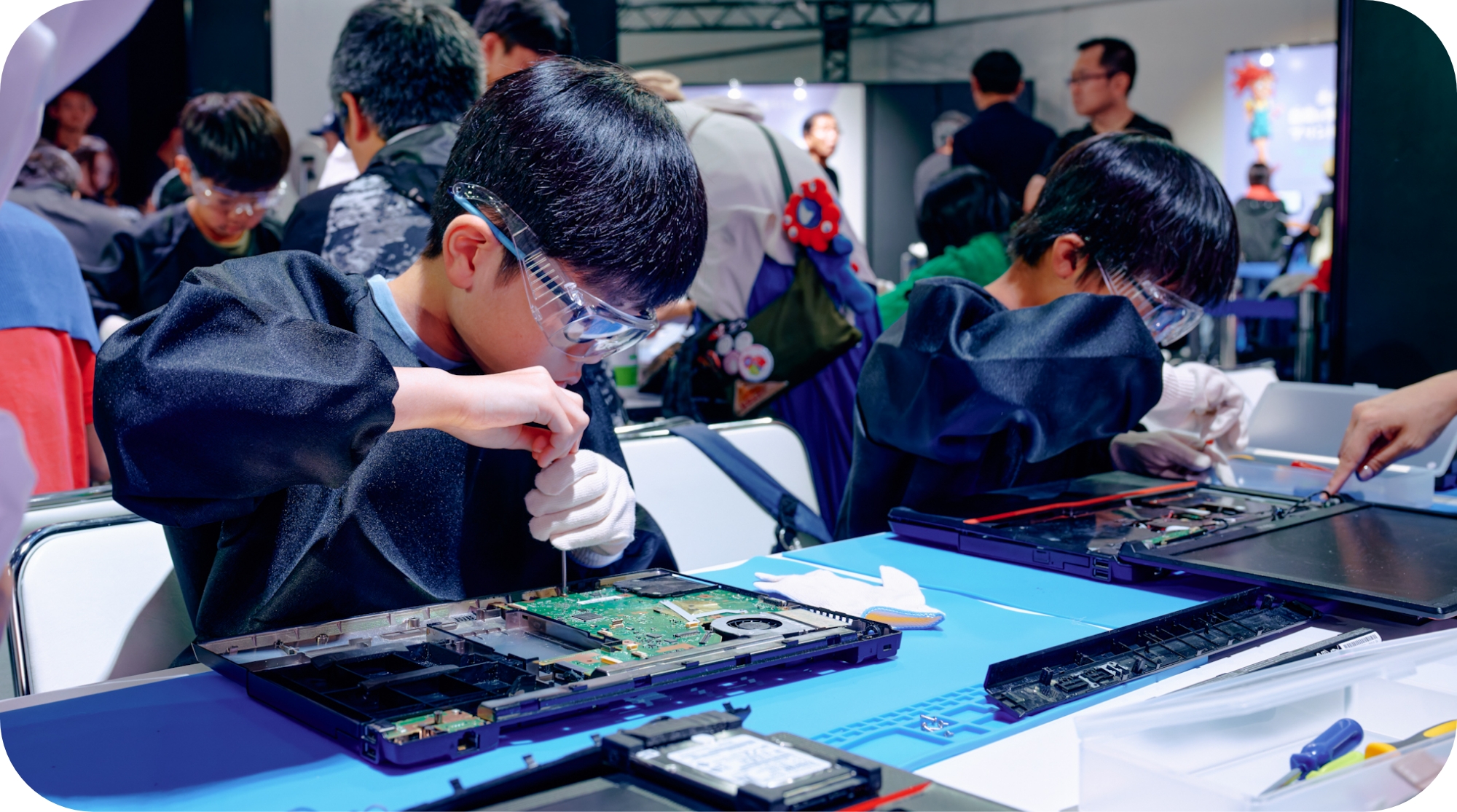

そのヒントは、ノートパソコンの解体体験にありました。一体どういうことなのか、会場の様子を覗いてみましょう!

参加者はゴーグルをつけ、ドライバーを片手にノートパソコンを自分の手で解体していきます。小さなネジをぐるぐると回しては取り外し、プラスチックのカバーを丁寧に外します。さらにたくさんのネジを外すと、中からは複雑に並んだ導線やキラキラ光る部品が姿を現しました。

「取れた!」──子どもたちはうまくパーツを外そうと熱中し、宝探し気分。専門スタッフの「ここにリチウムが入っているよ」「この小さな部品には、0.3グラムの金が使われているんだよ」という解説に耳を傾け、目を輝かせる子どもたち。見守る大人も思わず覗き込み、部品の数々に見入っていました。

そう、ノートパソコンの中にはたくさんの部品があり、その中には都市鉱山と呼ばれる貴金属やレアメタルなど貴重な資源も含まれています。つまり、もし正しく分別せずに捨ててしまえば、そうした貴重な資源も一緒に失ってしまうことになるのです。逆に、正しく「分ける」ことができれば、その金は再び「回す」ことができ、次の商品をつくる一部として命をつなぐことができます。

これはノートパソコンだけに限りません。身の回りの家電製品は、どれも貴重な資源のかたまりなのです。

モノが壊れて今まで通りには使えなくなっても、その価値が失われるわけではありません。

捨てればごみ、分ければ資源。私たち一人ひとりが「正しく分ける」「正しく手放す」ことによって、モノの価値は、次の商品へとつながる可能性を秘めています……!

スマートフォンやパソコンを買い替えるときは、ぜひ「小型家電リサイクル法」に基づく回収ボックスやサービスを探してみましょう。意外にも身近な場所に、循環の入口は存在しているはずです。

実体験から、循環の「物語」が広がる

サーキュラーエコノミーという経済の仕組みは、どこか抽象的で掴みどころのないものかもしれません。ましてや、それを身をもって“体験する”のは難しいと思う人も多いでしょう。

しかし実際には、この記事でお届けしてきたように、身近なところに循環の入口は潜んでいます。自分の力でモノをつくったこと、直したこと、誰かに譲ったこと──そんな実体験がそれぞれの種になり、それぞれの言葉で語られる物語となって、次の人のアクションを育てていきます。

「一人称で語られる物語」は、人を動かす力を持っているのです。その連鎖が広がった先に、社会の循環が生まれます。小さな成功を楽しみながら、私たちの暮らしを少しずつ“まあるく”していきませんか?