毎日の生活で

できることって何?

漫画・ゲームで楽しく学ぶ、

サーキュラーエコノミーのがっこう

経済産業省では、2025年9月23日〜29日に大阪・関西万博において循環経済を楽しく学べる「サーキュラーエコノミー研究所」を開催しました。そんなサーキュラーエコノミー研究所が、万博後は全国へ出張授業として展開!オリジナル漫画やクイズ、カードゲームを通して、サーキュラーエコノミーが身近になる学びのイベントを行いました。今回は、そんな富山で行われた「サーキュラーエコノミーのがっこう」の様子を、記事にしてお届けします!

エコノミーは、日常の

“買う・使う・分ける・回す”

の積み重ね。

毎日の選択や習慣こそが、

循環の出発点に。

行動の選択肢を知ることが、

循環への第一歩。ものを買うとき、

使うとき、捨てる前の一瞬に、

「もう少し使う方法はないかな?」

と考える。

社会を動かすきっかけになる。

個人の行動が広がることで、

企業は壊れにくいモノづくりや、

循環を支える仕組みづくりを

進めるように。

前回までのレポートでは、大阪・関西万博で行われた「サーキュラーエコノミー研究所」を通じて、“まあるい経済”とも呼ばれるサーキュラーエコノミーの基礎や、子どもたちがイベントを通して体験した「循環のある暮らし」の様子をお届けしました。

今回は、万博で使用した学習冊子や展示物を活用して10月18日に富山県で開催された「サーキュラーエコノミーのがっこう」の様子をお届けします。

イベントは3回に分けて開催され、合計74名の子どもたちが参加しました。授業では、サーキュラーエコノミー研究所の先生から「まあるい経済」の基礎を学んだ後、大人気の『科学漫画サバイバル』とコラボレーションしたオリジナル漫画での授業とカードゲームで遊びながら、日常の中にあるサーキュラーエコノミーにつながる具体的なアクションを楽しく学びました。

【学ぶ】

リサイクルだけじゃない?

「かう」から始まる、

まあるい経済

「サーキュラーエコノミーって知ってる?」

授業の冒頭、先生がそう問いかけると、多くの子どもたちが首をかしげます。それもそのはず、この言葉の認知度は、大人でさえ3人に1人程度(※)。まずは、この言葉の正体を知るところから授業は始まります。

※全国の18歳以上の方1000名*を対象にしたインターネット調査(2025/7/30〜8/1実施)

*10〜20代、30代、40代、50代の各世代の男女100サンプルずつ

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/shigenjunkan/circular_economy/action/

教材は、人気漫画『科学漫画サバイバル』のキャラクターが登場するオリジナル漫画。子どもたちは、ジオやピピといったお馴染みのキャラクターと一緒に、サーキュラーエコノミーの世界を探検していきます。

サーキュラーエコノミーを日本語で分かりやすく表現すると「まあるい経済」。つくる→使う→捨てるという一方通行の流れではなく、できるだけごみを出さず、モノを長く使い、使えなくなっても資源として再び活かす──そんな風にあらゆるモノをぐるぐると循環させて、経済も環境も豊かにするしくみです。

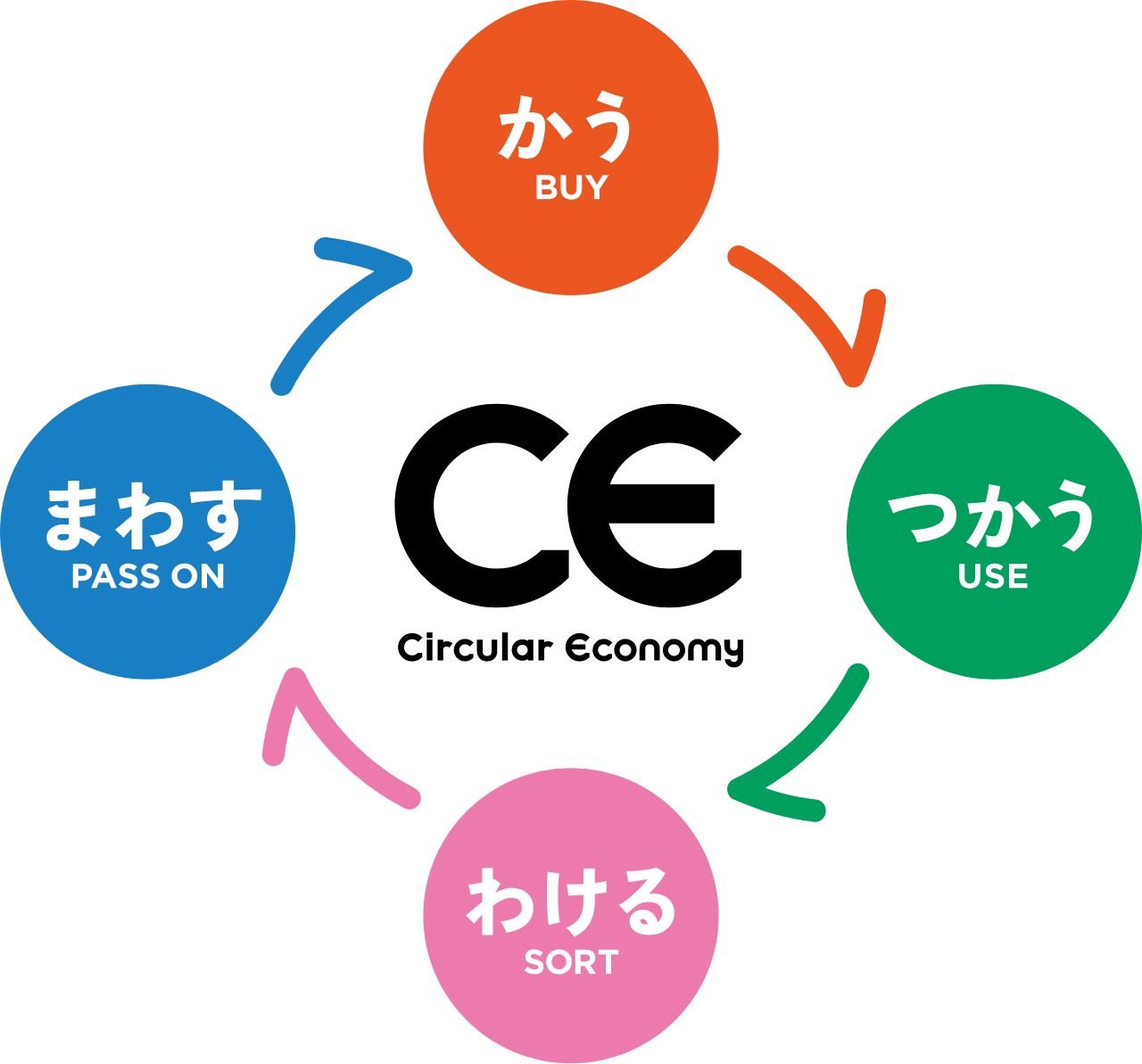

その「ぐるぐる回す」を実践するために必要なのが、「買う」「使う」「分ける」「回す」の4つの視点です。

買う :環境に負荷をかけない商品やサービスを選ぶこと

使う :さまざまな工夫でものを長く使い続けようとすること

分ける:ゴミを資源として利用するためにできるだけ細かく分別すること

回す :使い終わったものを再利用・リサイクルすること

これまで、循環経済への貢献としてよく知られていたのは「リサイクル(回す)」でした。しかし、それはサーキュラーエコノミーを構成する一部分に過ぎません。より大切なのは、モノが私たちの暮らしに入ってくる“入口”、つまり「買う」時点から、すでに循環の物語は始まっていると捉えること。この4つの視点(買う・使う・分ける・回す)は、そのことに気づかせてくれます。

子どもたちがイメージしやすい日常のシーンを題材にしたクイズも。例えば、「6年間使うランドセル。長く使えるものを選ぶために確認することは?」。正解は、「革や縫製がしっかりしていて、6年間の修理保証がついているか」。多くの子どもたちが正解していました。

【遊ぶ】

カードをめくって発見!

暮らしに隠れたアクションを

探しにいこう

前半の授業で、サーキュラーエコノミーは「買う」「使う」「分ける」「回す」の4つの視点で捉えられることを学びました。

しかし、これだけではまだ、毎日の中で具体的にどう行動すれば良いのか、イメージがつかないもの。そんな4つのカテゴリーの中にあるさまざまな行動を、日常の中でできる具体的なアクションに落とし込んだのが、「サーキュラーエコノミー メモリーゲーム」です。

後半の授業では、このゲームを通して、日常生活の中にある「買う」「使う」「分ける」「回す」につながる具体的なアクションを遊びながら発見していきました。

カードは全部で39枚。右上に4つのカテゴリーが書かれ、「リユース」「メンテナンス」「寄付」など、より具体的なアクションが中心に書かれています。

カードゲームのルールは簡単。トランプの神経衰弱のように、同じ「アクション」が書かれたカードをそろえると、そのカードを獲得できます。最後は、カードを一番多く集めた人が勝ち。子どもたちはみんな真剣な表情で、カードをめくっていきます。

「あ、それさっき見たのに!」「どこだっけ〜?」会場には、子どもたちの楽しそうな声が響きます。

子どもたちがめくっているカードを少しのぞいてみましょう。

例えば、「買う」に分類されるカードのひとつに「シェアリング」があります。これは、モノを買わずに誰かに借りたり、みんなで一緒に共有して使ったりすること。具体的には、「車や自転車などをみんなで共有して使うこと」や、「洋服を必要なときにだけ借りること」など。

最近は、こうした乗り物のシェアリングサービスや、洋服や小物を借りることができるスマホアプリなど、色々なサービスが出てきています。まずは、他の人と共有することで買わなくてすむものを考えてみて、それを実現できる身近なサービスやお店を探してみる......そんな日常の行動のヒントも、カードに書かれたイラストやキャラクターがわかりやすく教えてくれます。

「使う」の具体的な行動には、ひとつのものを色々な使い方で何度も利用する「マルチユース」があります。お菓子の箱やビン......これまでは日常生活で何気なく捨てていたモノ。創造力を働かせてそれらの「違う使い方」を考えてみると、新しいモノを買う手間やコストを抑えられて、お財布にも嬉しい生活ができるかも。

このほか、同じ「使う」には、長持ちするモノを選んで大切に使い続ける「ロングライフ」、「分ける」には、空になった容器や使い終わったモノをお店で集めてリサイクルに利用する「店頭回収」、「回す」には使い終わったモノを捨てずにほかの人に譲ったりする「リユース」などがあります。

少し聞きなれない言葉もありますが、その内容はどれも、実は毎日の暮らしの中で誰でも実践できる簡単なアクションなのです。

買う :シェアリング、二次流通、簡易包装、地産地消

使う :マルチユース、ロングライフ、リペア、メンテナンス

分ける:店頭回収、分別

回す :寄付、コンポスト、リユース

子どもたちにとって、カードを全部揃えるのはなかなか難しいよう。でも、だからこそ何回もめくって見ているうちに、ゲームを通して少しずつ言葉の意味を覚え、サーキュラーエコノミーの考え方を自然に身につけていきました。

【考える】

自分なら何ができる?

子どもたちが見つけた

「はじめの一歩」

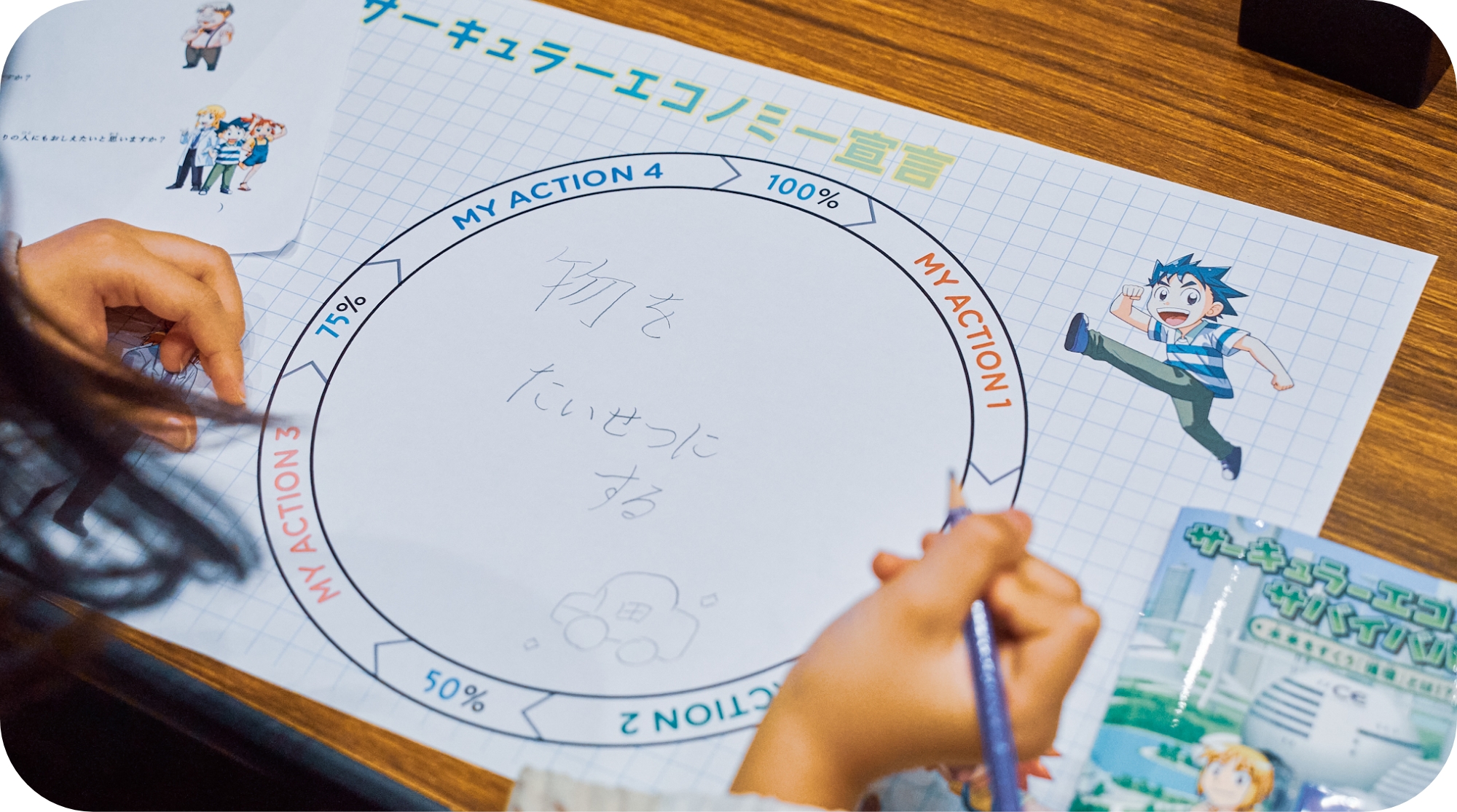

ゲームを通して、サーキュラーエコノミーにつながる日々の具体的な行動を学んだ子どもたち。授業の締めくくりは、子どもたち一人ひとりが、今日学んだことを踏まえて「これから自分がサーキュラーエコノミーのためにやりたいこと」を宣言する時間です。

一人ひとりに配られた用紙に、それぞれがやってみたいと思うこと、できることを書いていきます。

「モノは必要な分だけ買う」

「こわれたモノを修理して使う」

「まだ使えるモノは誰かにあげる」

「ペットボトルをちゃんと分別する」

「スーパーマーケットにエコバッグを持っていく」

大人が「こうしなさい」と教えるのではなく、子どもたち自身がゲームを通して感じ、考えて、「自分ならこれができる!」と能動的に見つけること。それが、サーキュラーエコノミー宣言です。

一つひとつは、小さな約束かもしれません。でも、それを自分の言葉で、みんなの前で力強く発表する姿は、まるで未来を守るヒーローのよう。中には、「この約束を、お父さんとお母さんにも教える!」と宣言してくれた子も。未来世代の子どもたちが、自分たちの手で「まあるい経済」の輪を広げていく──そんな希望に満ちた未来のワンシーンが、確かにこの場所にありました。

こうして幕を閉じた、この日のサーキュラーエコノミーのがっこう in 富山。イベント後、子どもたちからは「サーキュラーエコノミーについてたくさん学ぶことができた」「カードゲームで楽しくアクションを覚えることができた」 「生活の中でサーキュラーエコノミーをやってみたい」といった声があがっており、楽しみながらサーキュラーエコノミーを知るきっかけになったようです。

また、イベント後のアンケートでは、9割近くの子どもたちが「周りの人にもサーキュラーエコノミーを教えたい」と回答。参加した子どもたちからサーキュラーエコノミーが広がっていく未来が想像できました。

親御さんからも、「サーキュラーエコノミーという言葉は今回初めて知りましたが、意外と身近なことだとわかり、明日から実践してみようと思いました」「これまではリサイクルしか知りませんでしたが、サーキュラーエコノミーには様々な方法があり、全部ひっくるめて必要なんだということがよくわかりました」といった感想が聞かれました。

次回はこのサーキュラーエコノミーのがっこうが、11月29日に京都、1月9日~12日に東京で開催されます!その後も全国各地を回っていきますので、楽しみに待っていてください。

毎日の小さな

行動の積み重ねが、

大きな循環の輪を作る

「サーキュラーエコノミー」という言葉には難しそうな響きがあり、具体的にどんな仕組みなのかを想像しにくい人も多いかもしれません。しかし、サーキュラーエコノミーを形作るのは、私たちが毎日できる、あるいはもうすでに実践しているかもしれない、意外なほどに身近な行動です。

長く使えるモノを選ぶ、買ったモノを大切に使う、捨てる前に一度立ち止まって、修理できないか考える......こうした習慣が積み重なることで、途切れていた流れが少しずつつながり、循環の輪ができていく。

さらには、私たち一人ひとりがそうした行動を当たり前にしていくことで、企業も壊れにくいモノづくりや、循環を支える便利な仕組みづくりを進めるようになり、社会全体の変化につながります。そんな変化を作る最初の一歩として、毎日の暮らしの中で、モノとの関わり方を見直してみませんか?