2025/06/06

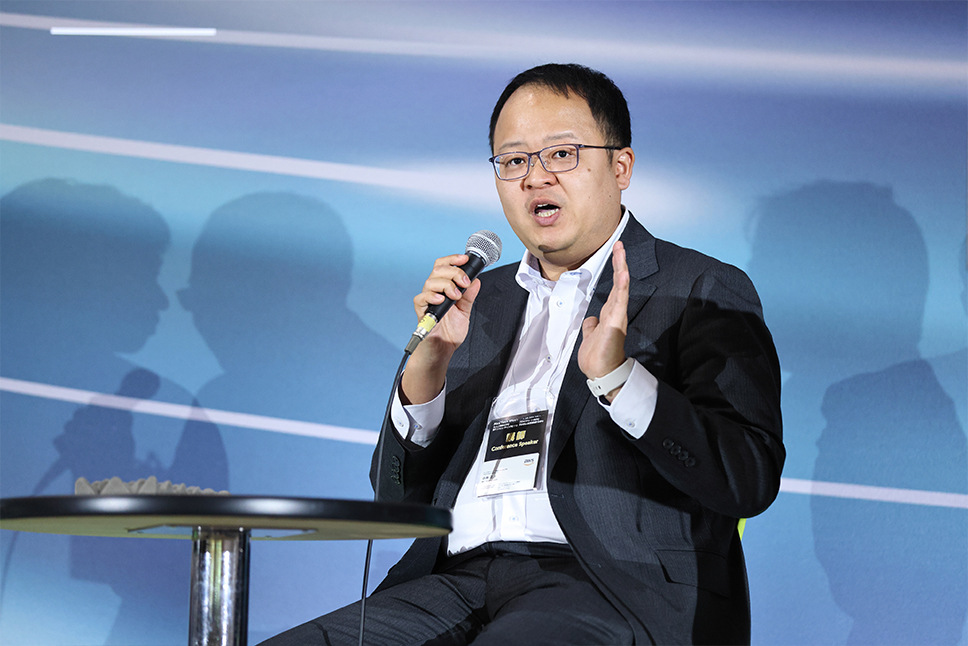

2025年4月15日(火)~17日(木)、東京ビッグサイト 東6~7ホールにて「NexTech Week 2025【春】―人、企業、世界の「未来」へ―」が開催されました。初日の4月15日(火)14:00~15:00、GENIACでは、AI・人工知能EXPO特別講演の一環として、関係者によるパネルディスカッションを実施。約700が来場しました。

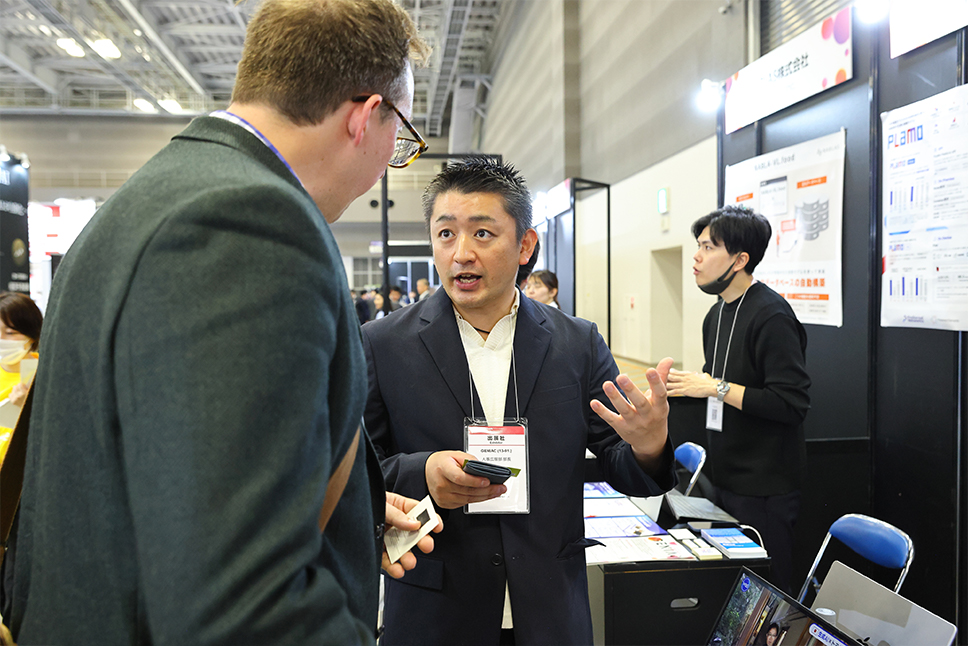

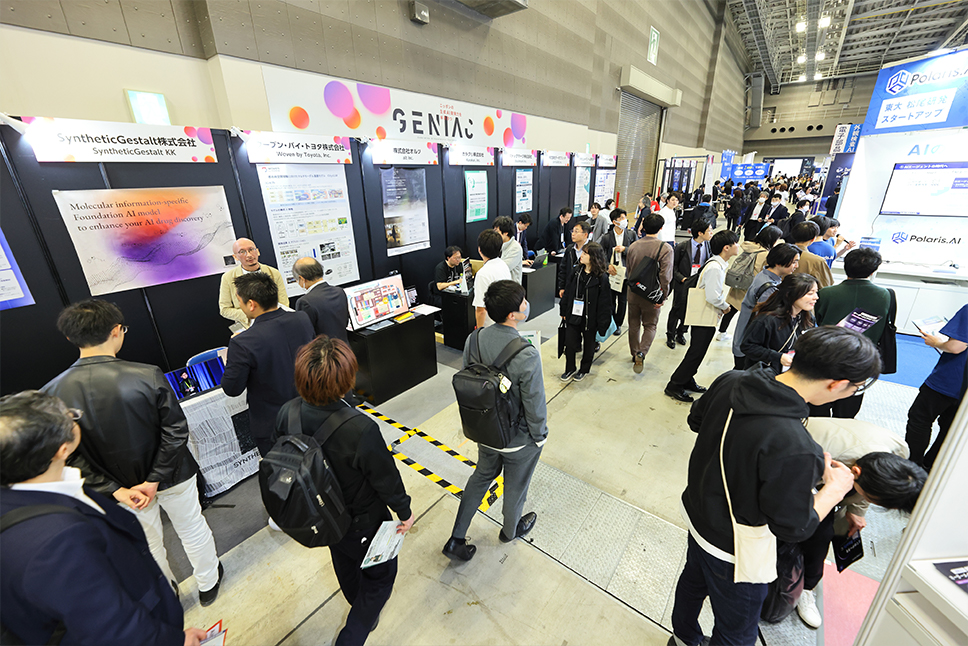

また、同会期中には、GENIAC採択企業の事業紹介を中心としたブースを出展。AI、ブロックチェーン、量子コンピュータなどの最新テクノロジーと、デジタル人材の育成サービスなどに関わる方々を中心に、多くの関心を集めました。

本記事では、これらの内容の一部を紹介します。

【パネルディスカッション】経済産業省・NEDOが進める生成AI開発支援プロジェクト“GENIAC”の現在地

生成AIが生み出す新たな価値と、GENIACの取り組み

はじめに、経済産業省 渡辺が、生成AI活用の現在地と、今後のGENIACの取り組みを紹介しました。

渡辺:生成AI活用の好事例が、国内でも次々と登場しています。経産省のオウンドメディア『METI‐Journal』の中では、サイバーエージェントの生成AI活用事例を紹介しました。同社は、2016年からAI開発と利活用を推進。これまでチームで制作していた広告を、生成AIを駆使することで、デザイナー一人の力で月170本制作できるようになったそうです。

また、AIタレントを起用した広告では、クリック率が最大で約400%向上。全社員6,300人に、生成AIに関するリスキリングを実施している点も先進的です。今後、あらゆる産業で、ソフトウェアとデータが価値を生むでしょう。そのコアとなる生成AI技術を国内で確立することが、GENIACの重要な狙いです。

GENIACでは、採択企業に対して計算資源の利用料やデータ整備費用(基盤モデルをもとにした個別モデルやアプリケーション開発、利用検証などへの利用も可能)を支援します。現在、3サイクル目の公募が進行中で、今後も社会実装を見据えた競争力の高い基盤モデルへの支援を継続していきます

渡辺:信頼性あるデータ共有のための枠組みを構築し、データ提供者への適切な収益分配・還元を通じて、高品質な国内生成AI開発のためのエコシステムの基盤を整備します。異業種間の連携も推進し、データ共有を起点とした価値創出を加速させていきます。

ナレッジ共有・人材育成の分野では、e-ラーニングや国家試験の見直し、スキルの可視化を推進し、国内のソフトウェア企業・データ企業の進化をサポートする土壌を整備します。引き続き、データマネジメント人材の育成や、基盤モデルの開発者同士のタッグ、活用者との知見共有などが円滑に進められる環境づくりやマッチングにも取り組みます。

さらに、新たな取り組みとして、実社会での“官・民・安全性”に関する4つの課題解決をテーマにした、懸賞金活用型プログラム「GENIACプライズ」の始動を発表しました(公募開始は2025年5月初旬を予定)。

基盤モデル開発者によるパネルディスカッション

続いて、渡辺をファシリテーターに、GENIACの開発事業者、計算資源提供者のメンバーによるパネルディスカッションを行いました。

トークテーマ①生成AIの可能性をどう考えているか

渡辺:今後の生成AIの可能性、また、経済や生活への影響をどのようにご覧になっているかをお聞かせください。

岡野原:可能性として特に注目しているのは、ソフトウェア開発支援の分野です。すでに1時間当たり8ドル程度でも使いたいレベルに達し、私自身もヘビーユーザーです。世界に約3,000万人のプログラマーがいると考えると、市場規模は単純計算でも約十兆円。今後、1~2年以内には、営業、教育、医療、金融などの分野でも、1時間10ドルでもなくてはならない優れたツールが現れるでしょう。私たちもその未来に向けて、大規模言語モデル(LLM)の開発を進めています。

島田:我々は分子情報、つまり化合物などを解析・生成するAIを開発しています。生成AIの可能性は無限大ですが、そのためには"生成物そのものに価値が生まれる"ことが条件と考えています。現在のLLMは論理エンジンや情報検索の点では価値を出せていますが、生成された文章や画像、それ自体にお金を払うか、という意味では未知数です。しかし、例えばAIが新薬や新素材といった価値ある物質を生成できるようになれば、経済的なインパクトは計り知れません。AIがまさに自ら発明をするようになればその可能性は文字通り無限大と言えますし、将来的には"AIが文明発展を主導する時代"が訪れると思います。

小島:我々はリアルタイム音声処理・生成に特化したAI基盤を開発する企業です。私は生成AIの可能性には“空中戦”と“地上戦”の二つがあると考えています。“空中戦”とは、人々が驚く革新的な技術を、“地上戦”とは既存分野での精度向上による浸透を指します。例えば、我々の音声生成AIを使えば、自分の声と感情をそのままに多言語へとリアルタイム翻訳ができ、国際ビジネスやコンテンツ配信などの壁を壊せます。これが“空中戦”です。一方で、コールセンターなどの分野では、音声認識・生成の精度向上がカギであり、まさに“地上戦”が展開中です。AI活用が広がっても、コミュニケーションの根本は人と人との音声による対話にあると考え、我々は今後もそこを突破口にしていきます。

中山:カスタマーサポート向けのAIエージェントを、モデル開発からSaaSとして提供しています。顧客対応向けのAIの普及が目覚ましい中、特に面白いのは、従業員向けのAIです。実際に、現場のオペレーターが生成AIを使ってコードを書き、業務用エージェントを自動化する事例などが登場しています。情報系出身ではない人もAIを使えばエージェントが組める。現場に詳しいスタッフがAIと協働することで、SaaSで対応できない個別かつ詳細なニーズに柔軟に応えられる時代が来たと感じており、その点に多くの未来を見ています。個人的にも、自分用の業務エージェントの作成を試みるなどしています。

小林:私たちも生成AIの可能性は“無限大”だと考えています。やや視点を変えると、現状は様々な分野で生成AIをどう使えるかというトライアルの段階であり、可能性が出尽くしたかというと、まだそんなことはないとも感じています。日本社会に散見される課題――例えば、働き手不足、医療現場の長時間労働などの分野でも、生成AIがアプローチできる可能性は大きいでしょう。生成AIはアイデア次第で、構造変革を起こせる力を持っていると信じています。単なる“技術”ではなく、社会課題に対するソリューションを生み出す原動力にもなり得ますし、それこそがAI技術の本質だと思います。

トークテーマ②現在の開発状況とGENIACに期待すること

渡辺:現在各社が進めていること、またそれに関連してGENIACに期待することを教えてください。

岡野原:GENIAC第2サイクルの支援を受けて開発したPlaMoを提供しており、複数分野で導入を始めています。例えば、Polimill(ポリミル)というスタートアップが提供する、自治体や官公庁向けの生成AIプラットフォームQommonsAI(コモンズAI)に我々の国産LLMを搭載予定です(※2025/4/30より提供開始)。QommonsAIはすでに150以上の自治体で使われており、各自治体の情報に特化したシステムやアプリ開発が進んでいます。また、他の産業分野でも導入が進んでいます。

今後も、各産業に特化した独自性や差別化により、さらに付加価値の高いモデルを目指します。GENIACには今後も継続的な開発支援と、異文化の人々やデータホルダーとのハブとしての役割を期待します。異なる業界・業種間のコラボレーションもより求められますし、米国、中国などに対抗するには、APECやASEAN諸国との連携も不可欠です。国際連携の架け橋としても、GENIACに大きく期待しています。

島田:GENIACの支援のもと、我々は新薬、素材、食品などの身近な物質の生成に役立つ分子生成AIの分野において、世界最大規模のモデルの開発に成功しました。日本発のスタートアップとしては非常に大きな成果であり、米中が先行しがちな分野で、日本がリードする数少ない例だと自負しています。

成果の拡大には、日本の強みを生かした独自戦略が不可欠です。米中と同じ土俵でリソース勝負は厳しい。だからこそ、日本が得意とするケミカルや素材分野にAIを適用して、独自路線を切り拓いていく必要があります。アジア諸国との連携も視野に入れ、官民が一体となって選択と集中で進めていく。GENIACにはその中核として、英知を結集し、グローバルな競争に挑む場であって欲しいと願っています。

小島:GENIACの第1・5期ではデモ開発、第2期には同時通訳の実用レベルのプロダクトを発表しました。iOSで『同時通訳』と検索すると、我々のアプリがランキング5位に入るまでに成長しています。今後はこの成果を、コンシューマー向け、エンタープライズ向けに展開し、より多くの人々に届けるのが次の目標です。

こうしたステップを踏めたのは、GENIACの支援があってこそだと思っています。計算資源においては、我々単独での資金調達以上のリソースを活用でき、グローバルと競い合える環境を保てました。また、注目度の高いプロジェクトで結果を出せたことで、ブランド形成、認知度、信頼性を向上させる機会にも恵まれました。今後も、成功事例を出していけるよう、採択企業間でも連携しながら、一つ一つかたちにしていきたいと考えています。

中山:国内のカスタマーサポートのための高品質AIエージェントモデルの開発が、来週には完了予定です。日本語対応力が強く、画面を画像として認識し、自動での操作が可能であることが特徴です。新人教育用動画をAIに読み込ませ、業務を再現・自動化させることで効率化を進める実証実験も行っています。

企業ごとに特化したモデル開発を進める際に重要なのが、人材の確保です。この点でGENIACの果たしてきた役割は大きく、第1期での東大・松尾研を中心とした大規模なプロジェクトなどを通じて、多くのモデル開発者が世に送り出され、各企業で活躍しています。今後も、人材の育成と輩出を続けることで、各企業に最適化されたAIエージェントなどの開発が進むことを期待しています。

小林:GENIACという枠組みの中からは、すでに優れた技術が生まれてきています。今後、それらの社会実装が進むことが、次の重要なステップでしょう。技術開発、現場での利活用、フィードバックによるさらなる改良という好循環によって、初めて技術は社会に根付き、真の意味や価値に繋がると考えています。この流れを後押しする存在として、我々も必要な支援を担っていきます。

GENIACによるデータ・AIの利活用促進に向けた支援

※登壇当時の所属

後半では、経済産業省 杉之尾がファシリテーションを担当。「映像プラットフォーム企業 × 大手建設企業2社」による、データや生成AIの利活用の可能性に関する実証事例の紹介を含めたパネルディスカッションを実施しました。

尚、GENIACではこの他にも、AIの本格的な利活用とニーズに応じた開発を促進するため、過去2回の公募で、ソフトバンク(音声データ)、製品(カメラ映像)、OLM(アニメ分野)、また、ロボティクス、医療、都市空間データなどに取り組む合計7事業者を採択し、支援を行っています。

トークテーマ①AI利活用に向けての取り組みと課題

杉之尾:本日は、特に建設現場での映像データの利活用を通じた、DX推進事例を紹介します。具体的な内容と、それまでの各社の課題をお聞かせください。

植松:私たちはクラウド録画型の映像プラットフォームによる課題解決を行う企業です。現在は『AIソリューションプラットフォーム』――つまり、AI開発者がクラウド上でモデルを開発し、現場のカメラ映像上で動かせる仕組みづくりを目指しています。今回のGENIACのプロジェクトでは、鹿島建設・清水建設と連携し、建設現場でのクレーン作業や車両検知のための実証実験を実施中です。今後は、国内の映像データ活用を基盤とした海外展開や、よりマルチモーダルなAI開発へと広げていく構想です。

閑田:建設業界では、『現場のデータをデジタル化して蓄積する』という第一歩には取り組んできましたが、全体のDX推進は遅れているのが現状です。最大の課題は、蓄積した大量のデータをどう活用するかという点では、他業界にも共通する悩みでしょう。我々としては、AIを活用することで建設現場から計画と実績の差異やルールと異なるアクションといった“特異点”を抽出できれば、非常に実用的だと考え、実現に向けた活用方法を模索している段階です。

そこで、まずは安全にフォーカスした取り組みを進めたいと考えました。建設業は労災が多く、安全確保は業界全体での課題です。安全領域は企業間で協調しやすいこともあり『AI × 映像 × 安全』という軸でこの事業に参加しました。

古木:次世代型の生産システムを目指して、施工の自動化・無人化、施工計画や管理業務の省人化などに、少しずつAI活用を進めてきました。ただし、開発に当たっては現場ごとに発注者の許可を得てデータを使い、整理して、ベンダーに提供するプロセスが必要です。また、AIの実装・運用には、管理や人材、コスト面での負担もあり、ベンダーと連携しながらも、これらの点には課題を感じています。

今回の実証実験では、映像を使った車両検知に取り組んでいますが、映像データには多くの情報が含まれており、AIを通じて人間の判断力に近づける可能性があると考えています。同業界内での映像データの活用は、協調領域と競争領域の切り分けがどうしても必要です。しかし、閑田さんがお話された通り、安全など業界共通のペインに関しては、多くの企業が連携してAIを進化させていける体制づくりが望ましいと考え、この事業への参加を進めました。

トークテーマ②データ利活用に関する懸念点とその対応

杉之尾:プロジェクト参加に当たっての意識や懸念点、またそれらにどう対応されたかを教えてください。

閑田:建設業は請負業という性質上、現場で発生するデータは基本的にお客様のものです。外部との共有には高いハードルがあり、データの匿名化や共通ルールの整備が非常に重要です。

今回のプロジェクトに不可欠なデータ共有について、社内でもコンセンサスを取り始めましたが、実際に運用するとなるとやはり慎重にならざるを得ない部分もあり、まずは対応可能なところから段階的に進める方針です。例えば、自社保有のプロジェクトも多いため、そうした案件であればデータ共有のハードルが低く、先行して取り組みやすいと考えています。

古木:仰る通り、元請けとして工事を行う以上、現場データの活用には発注者の理解が不可欠であり、ルールメイキングが重要です。今回の『車両検知』のようなエリアであれば、施工ノウハウや仕様など、発注者の非公開情報が含まれるリスクは比較的低く、取り組みやすいと考えています。ただし、現場の地域住民への配慮や、映像内の細かな情報への対応として、マスキング処理や公開範囲の制限など、精密なガイドライン整備も必要です。

我々も、現時点では少数の現場に限っての取り組みになりますが、発注者に丁寧に説明を行って進めています。DXに関心の高い発注者も増え、受注側、発注側の双方がメリットを享受できるかたちで進めることが重要だと感じています。また、ガイドラインの整備のためにも、業界全体で議論できる場も必要だと思います。

植松:やはり、各社ごとに事情の異なるデータ共有、利活用の進め方が、大きな課題です。しかし、今回の建設業界の『安全領域』のように、協調が求められる分野は確実に存在し、企業の垣根を越えた連携が不可欠です。

我々も創業当初からセキュリティには強く配慮しており、今後もデータガバナンスやプライバシー対策を徹底し、AIの精度やコスト面でも成果を出せるプラットフォーム構築と、AIの利活用を広げる土壌づくりに邁進していきます。

杉之尾:今回のセッションからの学びや姿勢は、他の業界でも応用可能だと思います。我々GENIACとしても利活用に重点を置いた支援をさらに進め、成果も折々に発表していく方針です。今後の事例にも注目していただき、各所で生かしていただければと思います。

GENIAC(経済産業省・NEDO)ブース

会期中は、採択企業のうち下記の18社がGENIACブースに出展(東7ホール「第9回AI・人工知能 EXPO【春】」内)。参加者および来場者との活発な意見交換や商談が交わされました。

- 株式会社AIdeaLab

- AI inside株式会社

- 株式会社EQUES

- 株式会社Kotoba Technologies

- Japan、NABLAS株式会社

- 株式会社Preferred Networks

- SyntheticGestalt株式会社

- ウーブン・バイ・トヨタ株式会社

- 株式会社オルツ

- カラクリ株式会社

- ストックマーク株式会社

- 株式会社データグリッド

- 株式会社ヒューマノーム研究所

- フューチャー株式会社

- 株式会社リコー

- 株式会社ユビタス

- 株式会社Deepreneur

- ソフトバンク株式会社

※ 出展時ブース順

今後も、生成AIに関心を寄せる幅広い層を対象に、GENIACおよび採択企業の現状と展望、また成果をお伝えします。GENIACの活動に、引き続きご注目ください。

GENIACトップへ

最終更新日:2025年12月11日