2025/08/20

国産の生成AIの研究開発に挑む、GENIACの採択事業者たち。そのキーパーソンとは、どのような人物なのでしょうか。今回は完全自動運転の実現を目指すスタートアップ、チューリング株式会社の渡辺 晃平氏と横井 慎吾氏にお話を伺いました。GENIACでは、同社が開発する完全自動運転の根幹となる、身体性を持つ基盤モデル開発を支援。生成AIを活用し、その精度向上を図っています。「We Overtake Tesla(我々はテスラを超える)」と公言する同社。その中心人物である彼らは、どのような想いで開発に取り組んでいるのでしょうか。

<プロフィール>

渡辺 晃平(わたなべ こうへい)

1990年生まれ、山形県出身。チューリング株式会社 開発部 シニアインフラエンジニア(計算基盤領域を担当)。高専で半導体を学んだ後、大手通信会社に入社。当時新設されたクラウドサービス開発の部署にてクラウドサービスの開発や構築を経験した後にサービス企画へ異動、大規模GPUクラスターサービスの企画を担当した。その後、外資系ストレージ企業に転職しストレージ技術を学び、チューリングに入社。

横井 慎吾(よこい しんご)

1988年生まれ、兵庫県出身。チューリング株式会社 開発部 シニアリサーチャー(基盤モデル開発領域を担当)。新卒でシステムエンジニアとしてJava/C#を用いたシステム開発および製薬会社でのデータ解析業務に従事。前職では画像系ディープラーニング技術の研究開発に取り組み、病理画像診断の国プロにも参加。スキル向上のためKaggleの機械学習コンペに参加し、Competitions Grandmasterを達成。現在はチューリングで視覚と言語を統合的に理解するVision Languageモデル(VLM)「Heron」の自動運転への応用を推進中。

東北から上京。挑戦の末に出会ったチューリングのビジョン

──AIの「基盤モデル」と、その開発を支える「計算基盤(スーパーコンピューター)」は、2つで1つ。まさに一心同体の関係です。まずは、計算基盤のエンジニアである渡辺さんが、この世界に興味を持ったきっかけを教えてください。

渡辺:私は山形県の出身で、高専を卒業するまで東北を出たことがありませんでした。当時から外の世界への憧れをずっと持っていましたね。学校では電子工学を学び、卒業後は大手通信事業者に入社してクラウドサービスの開発や企画などに従事しました。その中で、計算基盤の世界に出会い、その奥深さに興味を抱くようになりました。

とくに大きな転機となったのが、膨大な数のGPUを搭載した大規模なクラスターを構築するプロジェクトで、これまでのITシステムとは異なるアプローチに衝撃を受けました。私はその構築と最適化をPMとして担当し、この経験を通じて計算基盤という領域に深くのめり込んでいきました。

──AIとの出会い、チューリングに入社した理由は何だったのでしょうか?

渡辺:大手通信事業者で10年以上業務をした後に、外資系のストレージ会社に転職しました。そこで「ChatGPT」が登場し、AIのより大きなムーブメントが起きます。元々にAI関連の技術には大きな興味はありましたが、その進化の速さには本当に驚かされました。

同時に私は高専卒なので大企業ではキャリアを切り拓くのに時間がかかるかもしれない、という想いが常にありました。「チャレンジをしなくては未来はない」と感じていた時に、チューリングから誘われたのです。「完全自動運転車の実現」というビジョンと、「We Overtake Tesla(我々はテスラを超える)」というメッセージに感動し、入社を決意しました。チューリングは目標が明確で、1つのゴールに突き進んでいる会社です。私も信念を持って、その実現に尽力したいと思っています。

宇宙物理からAIへ。自動運転という夢と最高の環境に惹かれて

──横井さんの生成AIとの出会い、基盤モデルに興味を持ったきっかけはいかがでしょうか。

横井:私は大学院時代、宇宙物理を専攻していました。研究でプログラムを書く面白さに目覚め、システムエンジニアの道へ進むことに決めました。

一社目では、システム開発やデータ解析に従事。その後、転職し、そこでは画像系のディープラーニング(AIの深層学習)技術の研究開発に取り組みました。そこでAI活用の可能性を感じ、興味を持ちました。

スキル向上のために、世界最大のAIコンペティションプラットフォーム「Kaggle(カグル)」の機械学習コンペに参加したところ、運良く、「Competitions Grandmaster」(最高位の称号)を獲得することができました。この称号を持つのは、世界でも369名(総ユーザー数2,000万超)ほどということもあり、チューリングからもお誘いがあり入社に至りました。

「自動運転」には夢があります。しかし、それを開発したくても、計算リソースが十分でなければ限界がある。その点、チューリングは計算資源への投資を惜しまない。それが転職の大きな決め手になりました。

目指すは「身体性を持つ自動運転基盤モデル」の開発

──渡辺さん、横井さんは現在、チューリングの「完全自動運転の開発」プロジェクトにおいて、どのような開発に携わっているのでしょうか?

渡辺:私たちが目指すのは「身体性を持つ自動運転基盤モデル」の開発です。これは、社会の一般的な知識に加え、運転に必要な交通ルールの理解、空間認識、そして車両操作(身体性)といった能力を兼ね備えたモデルを指します。人間が18歳にならないと運転免許を取得できないように、AIにも社会の「常識」を土台とした運転知識が不可欠なのです。その実現のため、いわば“人間のような”基盤モデルを育てています。私は、その学習に必要な計算資源(スーパーコンピューター)の環境構築と最適化を担当しています。

スーパーコンピューターというのはただ複数のコンピューターをつなぐだけではありません。モデルの開発に利用する計算資源環境にはさまざまな設定、調整が存在します。

横井:そして、渡辺さんが整えてくれた計算基盤を使って、基盤モデル自体を開発するのが私の役割です。プログラムを実行してエラーが出た時、原因がプログラム側にあるのか、それとも計算基盤といった物理的な問題なのかを切り分ける必要があります。常に密にコミュニケーションを取りながら開発を進めています。

──すでに形になっているものもあるのでしょうか?

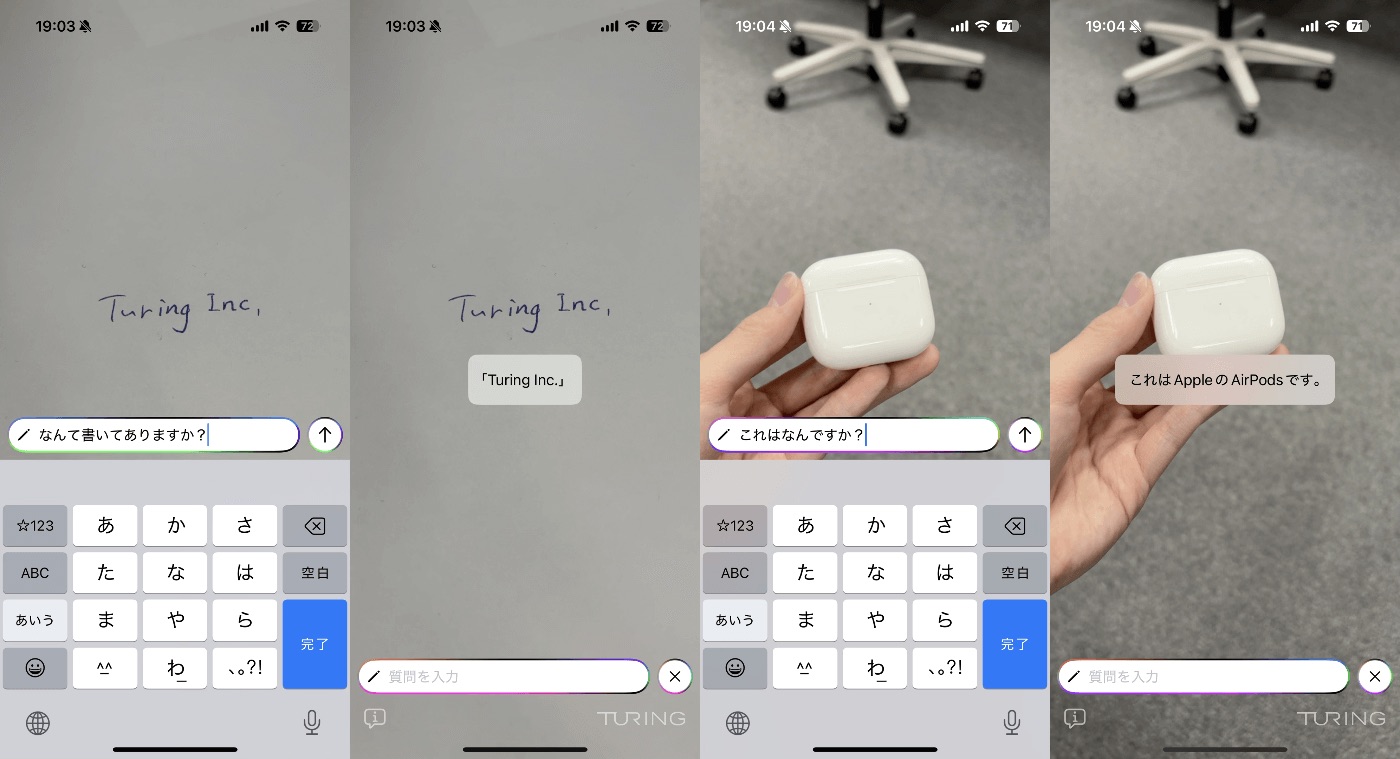

渡辺:横井さんはAIの視覚言語モデル(VLM)開発も担っており、最近では軽量な視覚言語モデル「Heron(ヘロン)」のiOSアプリをリリースしました。これはネットを介さず、iPhone本体の処理能力だけで画像を認識する、いわゆるエッジAIアプリです。スマートフォンという身近なデバイスでモノや言語を正確に認識できるということは、自動車内に小型の自動運転システムを組み込む未来もそう遠くない、と実感していただけると思います。

Heronアプリは以下よりダウンロードいただけます。

https://apps.apple.com/jp/app/heron/id6745646268

※iPhone 15 Pro や A17 Pro 搭載の iPad 以降のモデルにてアプリダウンロードできます。

横井:Heronは、画像内の情報を人間のように細やかに読み取り、理解します。たとえば、画像内に道路標識があれば、その情報も加味した上で、景色に映る山の名前を答えるといったことが可能です。その性能は国内トップクラスであり、今後さらに精度を向上させていきたいです。

優秀なエンジニアが集まる理由は、豊富な計算資源と明確なゴール

──「完全自動運転」の実現は、決して容易ではないチャレンジです。どのような点に、やりがいを感じていますか?

渡辺:都内で車を運転していると、渋滞などでストレスを感じる場面は多いですよね。そういった人間が苦手とするシーンにおいて完全自動運転がその解決の一助となり、誰かの生活を豊かにする未来を想像することが、大きなやりがいになっていますね。

横井:自動運転の実現という大きな目標に向かう過程で、大規模な計算資源をドラスティックに活用できるというのは、エンジニアとして喜びを覚えます。

現在のAI業界は、大規模言語モデル(LLM)の性能競争が激化していますが、その先の明確なゴールが見えにくい側面もあります。しかしチューリングには、「完全自動運転の実現」という揺るぎない目標がある。それ自体がAI業界における独自性であり、この会社の魅力だと感じています。

──チューリングの強みとは、どのような点にあると思いますか?

横井:チューリングには、自社で保有するGPUクラスター「Gaggle Cluster(ガグルクラスター)」という豊富な計算資源があります。そして、その計算基盤を管理する渡辺さんをはじめ、皆がとても丁寧にサポートしてくれるので、安心して開発に集中できます。こうした環境そのものが強みですね。

渡辺:安心して開発できる環境がなければ、優秀なエンジニアは集まりません。社内にいる優秀なエンジニアたちとの関わりは、私にとっても日々刺激的です。さまざまな成果が毎日のように生まれ、その一つひとつに驚きと感動があります。

GENIACが繋ぐ出会いと、開発を加速させる支援への感謝

──GENIACの第2期では、高度なVLMの構築、大規模3Dデータの収集・整備を進めているそうですね。

渡辺:はい。私たちが目指す自動運転基盤モデルには、高度かつ軽量なVLM(視覚言語モデル)が不可欠です。そのために、まずは日本語に特化した2.5億組の画像とテキストのデータセットで学習させています。さらに、独自に収集した都内3,500時間分の走行データから作成した交通環境に関するデータを追加学習させることで、「運転できる基盤モデル」の実現を目指しています。第2期ではシミュレーターでの実証実験を重ね、次のステップとして実社会でのテストや実装を目指します。

GENIACの開発支援は非常にありがたいですし、生成AIに携わる多様な企業の方々と交流し、刺激をもらえる機会もうれしいです。たとえば、音声生成AIのKotoba Technologiesさんの同時通訳サービスには、そのレベルの高さに驚かされました。新たな出会いも含め、採択していただいたことに心から感謝しています。

必死に結果を出し、未来への投資を正当化したい

──最後に、今後の目標を聞かせてください。

横井:私がチューリングに入社したのは、社会に大きなインパクトを残したいと考えたからです。その実現のために、今後も広い視野で、さまざまな価値を生み出していきたいです。

渡辺:計算基盤(スーパーコンピューター)は、AI開発におけるコストセンター、つまり莫大なコストがかかる領域です。しかし、完全自動運転が実現すれば、「これまでの投資は、すべてこのためでした」と言える日が来ます。一方で、実現できなければ、時間もコストも無駄になってしまう。そうならないために、日々必死に結果を出すしかない。その覚悟で取り組んでいます。

GENIACトップへ

最終更新日:2025年8月21日