2025/06/30

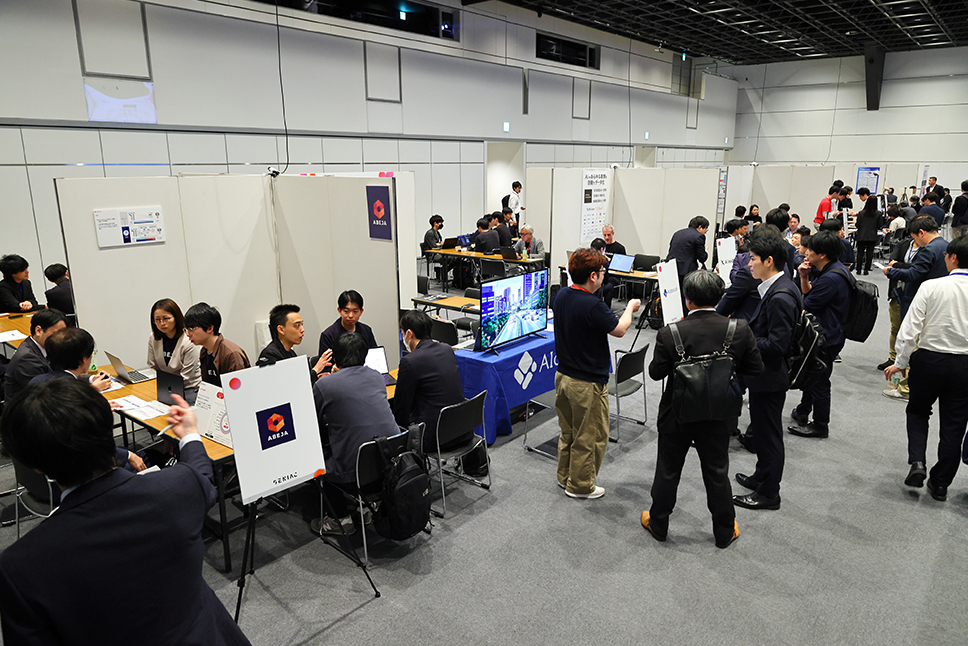

2025年5月27日(火)、GENIAC基盤モデル開発事業者と利活用企業およびベンチャーキャピタルとの交流を促進する第4回マッチングイベントを開催しました。本イベントは、基盤モデル開発企業による現状と展望報告、またその社会実装の促進と、関係者同士の意見交換などを目的としています。当日は、18社のGENIAC採択企業と、関係者約120名が参加。採択企業のプレゼンテーションおよび、会場内での各企業のブースでの交流などが行われました。

本記事では、イベントの内容の概要を紹介します。

政策支援で開く生成AIエコシステム

はじめに、経済産業省 商務情報政策局 情報処理基盤産業室 室長 渡辺 琢也 が、GENIACの目的と進捗、また本イベントの趣旨と、今後のGENIACの展望などを説明しました。

渡辺は、生成AI時代の到来においてソフトウェアとデータの重要性が増している中、日本が単なる“生成AI利用国”ではなく、開発・実装も担うことが不可欠であると強調。その実現に向けた、生成AIの基盤モデル開発のための計算資源補助、データ活用、ナレッジ共有を3本柱とする、GENIACによる支援体制を紹介しました。

「GENIACでは、現在3期目の公募の審査中です。また、生成AIのさらなる社会実装の促進のために、懸賞金型の開発コンテスト『GENIAC PRIZE』を実施しており、製造業・カスタマーサポート・官公庁の審査業務など4分野において実用的なAIアプリケーションの開発提案を募集しています」(渡辺)

渡辺は、AI時代に必要な「データエコシステム」構築にも注力しており、企業間での信頼あるデータ流通や、適正な利益分配の仕組みを模索していることを説明。さらに、海外市場、特にASEAN地域への展開支援や、汎用人工知能(AGI)を見据えた基礎研究への取り組みについても、今後の政策として検討していると述べました。

最後に、渡辺は「つくる」と「使う」の連携がAIエコシステムの鍵であり、本日のマッチングイベントを通じて、供給側とユーザー側の協働が進むことを期待していると締めくくりました。

マッチングイベントに登壇した開発事業者一覧

本イベントには下記の18開発事業者が登壇し、プレゼンテーションを行いました。プレゼンテーションの詳細については、下記リンクより内容をご確認ください。

- フューチャー株式会社

- 株式会社データグリッド

- NABLAS株式会社

- 株式会社リコー

- AIinside株式会社

- ストックマーク株式会社

- 株式会社AIdeaLab

- 株式会社オー・エル・エム・デジタル

- 株式会社ユビタス/【共同提案者】株式会社Deepreneur

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

- 株式会社Kotoba Technologies Japan

- カラクリ株式会社

- 株式会社ABEJA

- 株式会社Preferred Elements/【共同提案者】 株式会社Preferred Networks

- 株式会社Algomatic

- 株式会社ヒューマノーム研究所

- 株式会社EQUES

- SyntheticGestalt株式会社

開発事業者とユーザー企業が活発に意見を交換

マッチングタイムでは、各開発事業者のブースで開発中のAIモデルや提供サービスのデモンストレーションを実施し、ユーザー企業の担当者から様々な質問が寄せられました。また、具体的な商談に進むケースも多く見られました。

開発事業者へのインタビュー

第4回マッチングイベントに参加した開発事業者のうち、株式会社ABEJAと株式会社Algomaticのコメントを紹介します。

「業務変革」起点のAI導入を。段階的アプローチで企業DXを支援

株式会社ABEJA

同社が現在注力しているのは、高精度な大規模言語モデル(LLM)の開発と、それを活用した業務改善ソリューションの構築です。オープンソースモデルを基盤に、企業のニーズに合わせたカスタマイズを行い、まずは既存モデルでの実証から始める段階的な導入が特徴となっています。

特に焦点を当てているのは、「ミッションクリティカル領域」と呼ばれる、企業の中核を担う業務です。失敗が許されない領域にAIを導入するには慎重なプロセスが求められますが、木下氏はそこにこそ日本企業の競争力強化の鍵があると話します。実際、同社には製造業において、塩害による配管の劣化をAIで検知する仕組みを工場に導入し、作業効率を4分の1に削減した導入事例などがあります。こうした、業務の核となる部分のDXが企業全体の変革へとつながっていくことは間違いないでしょう。

昨今では、RAGを活用した取り組みが一巡し、“その先”に進もうとする企業が増えていると木下氏は述べました。

「今はまさに、独自LLMを視野に入れる好機。多くの企業と前向きな対話ができる段階になっていると感じています」(木下氏)

さらに、日本全体の生成AI産業に対しては、人材と産業基盤を国内で育てることの重要性を強く感じており、GENIACへの参画を通じて、LLMの開発・応用人材の裾野が広がっている手応えを感じていると木下氏は言います。

「この分野が盛り上がらなければ、国内企業は本質的なDXの波に乗り遅れてしまう」と木下氏。生成AIの社会実装を本気で推進する企業との連携を通じて、“攻めのDX”に踏み出す企業を支援していきたいと話しました。

海外ベンダーとの関係についても「競合というより補完関係」としつつ、日本発のDX・AI推進の担い手として、意欲ある国内企業とともに変革を進めていく意向です。

国産AIニーズを再確認。感じた、大きな手応え

株式会社Algomatic

2023年4月に創業したAlgomaticは、顧客獲得・人材獲得・クリエイティブ生成など、AIエージェントを搭載した複数のサービスを提供。またAIエージェントの内製構築支援も行っています。

小林氏は、初参加となる今回のマッチングイベントで「国産AIの需要を再確認した」と言います。「現状はChatGPTなどの海外製のオープンモデルをAPIとして利用するケースが多くあります。しかしそこにはセキュリティリスクも存在します。今回、様々な企業の方々とお話をさせていただく中で、国産AIへの関心の高さを肌で感じました」とその理由を説明します。

鴨居氏は、「他のGENIACの採択事業者は国産LLM開発が多い中で、弊社はアプリケーション企業として、すぐに提供できるソリューションをいくつも用意していました。今、目の前にある課題、例えば人手不足などを解決できるということで、おかげさまでブースは大盛況で、幅広い業種の企業の方々とつながることができました」と、その手応えについて語ります。

「企業の方々からは『AIエージェントを内製し、自社運用したい』というご相談が多く、弊社の技術力を生かし、AIの開発支援ができるという点に興味を持っていただいた印象を受けました」(小林氏)

次回のイベントへ向けた期待について鴨居氏は次のように話します。「日本発のスタートアップとして、世界で戦うためには、幅広い企業とのつながりが必要です。そのために、今回のようなリアルな場を大切に、しっかりと活用していきたいです」

イベント参加企業へのインタビュー

第4回マッチングイベントに参加したユーザー企業から、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、SBIインベストメント株式会社、株式会社野村総合研究所、株式会社ベネッセコーポレーションのコメントを紹介します。

多種多様なAI企業と出会えたことは、大きな収穫

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

伊藤忠テクノソリューションズは、大手システムインテグレーターとして、企業が抱える多様な課題をテクノロジーによって解決しています。

「昨今は特に、AI活用の企業ニーズが非常に高まっています。弊社にも、様々なご相談が寄せられています。課題に合わせ、適切なAI企業とつなぐことも私たちのサービスの一つであり、本日のマッチングイベントに参加した理由もそこにあります」(寺澤氏)

秋本氏は、今回の収穫について、「多種多様な領域に強みを持つGENIACの採択事業者たちとつながれたこと」と話し、さらに「例えば気象データを活用する海洋研究開発機構さんとお話しする機会を得られたことは、とても新鮮で刺激になりました」と言います。

田村氏は「最先端のAI開発と、企業が抱えている課題には乖離があるケースもあります。弊社では開発も担うのですが、チューニングなど、弊社に求められる役割を知る意味でも、学びの多い時間でした」とイベントを振り返りました。

踏まえて寺澤氏は、「チューニングするにしても、海外製の基盤モデルは日本語にまだ弱く、国産の生成AI開発が発展することは、日本全体の生成AI活用が進むことを意味しますし、GENIACの支援は非常に意義あるものだと思います」と、プロジェクト全体にも言及。一方で「特定領域の特化型LLMの取り組みがいくつもありましたが、まだ開発途上のものもあり、今すぐ利用できるものは少なかった印象です。各社の動向に注目していきたいです」と今後に期待を込めました。

VCの視点で語る、日本の生成AIスタートアップ成長の条件とは

SBIインベストメント株式会社

SBIインベストメントの丸山氏、河野氏、鈴木氏は、国内生成AIスタートアップへの出資・成長支援を担うベンチャーキャピタルの視点から、本イベントへの感想を次のように話します。

「GENIACには3月から運営委員として関与しています。AI開発企業への資金提供にとどまらず、投資先スタートアップと既存事業会社との連携を促進することが我々VCの重要な役割です。啓発・ネットワーキングについても、支援を続けていきたいと考えています」(丸山氏)

スタートアップが社会実装に至る機会を広げるには、今後どうすべきか。丸山氏は「我々のLP(出資者)企業との連携も含め、様々なかたちでの接点づくりが必要」と話します。

「日本には事業導入判断に時間がかかるという構造的な課題があり、スタートアップのスケールの遅さや資金調達規模の小ささにもつながっています。GENIACはそれを打破する好機となり得るでしょう。例えば、AI導入・実装への素早い意思決定に対する企業向けのインセンティブを設計するなど、導入側への具体的な支援についても検討して欲しいと考えています」(丸山氏)

鈴木氏は「プロダクト単体でユーザー企業の心をつかめているAIスタートアップはまだ一部」と指摘し、「そのギャップを埋めるのが我々の役割。ナレッジやアイデアをフルに活用していきたい」と語ります。また、「プロダクトありき」ではなく、「どういったユースケースに向かうべきか」を語れるスタートアップが今後求められるとし、国内生成AI業界全体が“未来起点の思考”にシフトすること、とりわけ、各プレイヤーがベクトルを合わせていくことが重要だと意見を述べました。

日本の生成AI企業の優位性について、河野氏は「大企業とスタートアップが連携してソリューションを共同開発し、グローバル展開していくモデルは日本ならではの強み」と話します。また、鈴木氏は「製造業が多い日本において、AI×製造×ロボティクスという文脈は、国内スタートアップにこそ優位性がある領域」と指摘。今後、特定領域における技術と業務知識の融合が、グローバル競争での差別化要因になると期待を寄せました。

丸山氏は、GENIAC採択企業に対するさらなる期待感として「生成AIの導入は“使うこと”が目的ではない。どの市場において、どうビジネスにつなげるか、という多角的な視点を持つ企業とスタートアップが連携すれば、日本発の優れたユースケースが生まれる可能性は大いにある」と述べました。

業務実装を見据えた生成AI連携の可能性―NRIが求める技術と機動力

株式会社野村総合研究所(NRI)

野村総合研究所(NRI)は、生成AIを一連のビジネスに実装していくSIerとしての立場から、GENIAC採択企業との共創に大きな関心を寄せています。

GENIAC採択企業への評価について、中村氏は「我々自身も業界特化型の生成AIを開発していますが、やはりスタートアップのスピード感や技術力には期待しています」と話します。

「GENIACを通じて、例えば、特定のタスクに強いAIエージェントを開発するプレイヤーなど、当社が支援するクライアント企業の具体的なニーズにフィットするソリューションを有する企業と多数出会うことができました。我々としては、業務に合わせて柔軟に組み込める先端技術を持つ企業を、さらに発掘していきたいと考えています」(中村氏)

今回のマッチングイベントについて、中村氏、坂氏は、先端スタートアップと一度に接点を持てる貴重な場であり、クローズドなイベントだからこそ、創業者などキーマンと直接話ができ、意思疎通もスムーズであると、評価しました。

「例えば、図表の読み取り技術に強みを持つ企業や、業界特化型LLMを有する企業と意見交換ができたことは、有意義でした。社会実装フェーズを見据えたシステム開発やPoC後の実装支援において、各社との今後の協業に大きな可能性を感じています」(坂氏)

「生成AI業界の変化は非常に速く、年次報告よりも“今”の開発状況を知る機会が重要です。今後も、継続的な情報共有やリアルタイムでの進捗開示、また社会実装の現状などに関する発信を、積極的に行っていただきたいと思います」(中村氏)

両氏は「“採択”というフィルターがあることで、我々や顧客がGENIACプロジェクトに参画する企業を理解しやすくなる」といった点も、GENIACを通じて得られる価値の一つだと話します。

今後のGENIACに期待することとして坂氏は、業務ベンチマークに基づく国産AIモデルの評価・指標の標準化・整備について触れ、「採択企業による開発の導入実績やGPT-4など海外先端モデルとの比較などを通じて、より説得力ある導入判断ができるような情報の整備を進めて欲しい」と期待感を述べました。

課題は開発コスト。解決できるパートナーを求めて参加

株式会社ベネッセコーポレーション

小・中・高校生向けの添削式の通信教育講座「進研ゼミ」で知られるベネッセコーポレーションは、教育事業だけでなく、高齢者ホームや保育園の運営、さらには就職支援など、多岐にわたる事業を展開しています。その中でサービス向上、業務改善を目的に、積極的にデジタルテクノロジーの活用を推進しています。

「2023年には、社内AIチャット『Benesse GPT』をグループ社員約15,000人に提供。全社的な生成AI導入は、日本企業ではパナソニックグループさんに次ぐスピード感だったと思います」(大塚氏)

AI活用の先進企業である同社が今回のマッチングイベントに参加した理由は、コスト面の課題解決にあると言います。

「現在、OpenAIの基盤モデルをベースにしたAIサービスを展開していますが、カスタマイズには莫大なコストがかかります。またお客様向けのAIサービスを提供するにあたっても、やはりコスト面が大きなハードルになっており、そうした課題を解決できたらと思い、本日のマッチングイベントに参加しました」(大塚氏)

AIパートナーとなりえる日本企業を探しており、最終的に「進研ゼミ」の課題を添削する「赤ペン先生」のAI化まで視野に入れていると言います。また「弊社のコールセンターの規模は非常に大きく、負担軽減のために、生成AIを活用した業務効率化も実現したい」と展望を語ります。

前回もマッチングイベントに参加した大塚氏は、今回のイベントを振り返り「クローズドイベントであることがもったいない。GENIAC採択事業者の取り組みは多様で、どれも素晴らしいものばかりです。もっと開かれた場で、多くの企業の方々にこの活動を知っていただけると良いと思いました」と話します。

登壇した開発事業者の発表概要

AI基盤モデルのプレゼンテーションに登壇した開発事業者の発表の概要を紹介します。

日本語LLMで変える現場──フューチャーの生成AI戦略

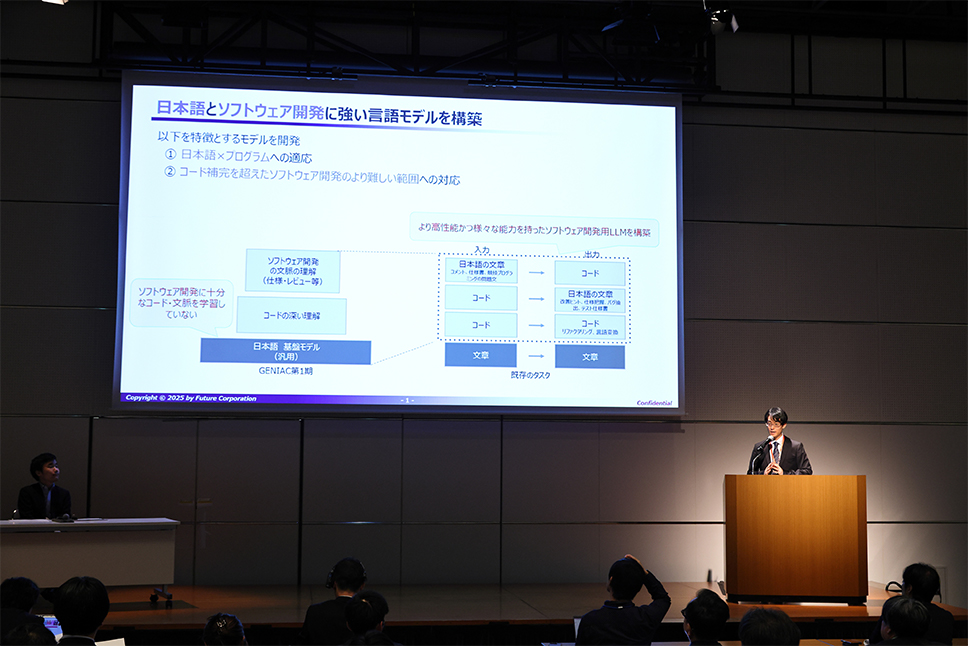

フューチャー株式会社

東証プライム上場のITコンサルティング企業であり、経営戦略の立案から業務改善、システム開発までを支援するフューチャー。GENIACプログラムでは、日本語に強みを持つ基盤モデルの開発に注力し、特にソフトウェア開発分野に特化したLLMの構築を進めています。従来の汎用モデルに比べ、コードの深い理解や、日本語からのコード生成・コードからの自然言語生成の精度向上を特徴としています。実際のソフトウェア開発現場ではコーディングだけでなく設計・ドキュメント作成なども大きな負荷となっている点に着目し、そうしたプロセス部分も支援可能なモデルを目指しています。

一部タスクでは、LLaMAなどの先行モデルを超える性能も確認。COBOLなどのレガシーコードや複雑な設計書への対応、システムのモダナイズといったニーズに対し、日本語LLMと自社のソフトウェア開発のノウハウを組み合わせた包括的な支援を推進します。

独自アーキテクチャで挑む高精度生成とフェイク対策

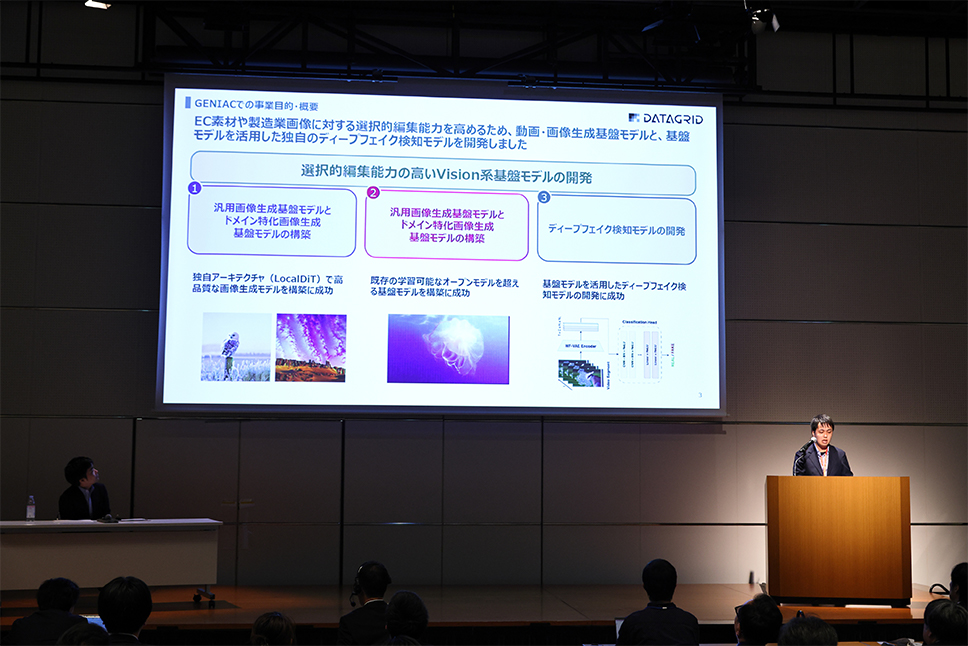

株式会社データグリッド

データグリッドは、同社が開発するVision系生成AIを開発する京都大学発のスタートアップ。画像・動画生成およびディープフェイク検知に特化したAI基盤モデルの研究開発を行っています。GENIACの支援を受け、ECや製造業における画像素材の選択的編集に強みを持つ汎用およびドメイン特化型の生成モデルを開発。独自アーキテクチャ「LocalDiT」を活用し、既存のオープンソースモデルを超える性能を実現しています。また、同技術を活用したディープフェイク検知モデルも構築し、視覚領域における高精度なAI活用を推進中です。

今後はこれらの技術を基に、広告業、製造業向けなど業界特化型の生成AIプラットフォームを構築し、パートナー企業との協業を通じたソリューション提供や、より豊かな社会実装を目指しています。

食と小売の現場を変える NABLASの生成AI分析力

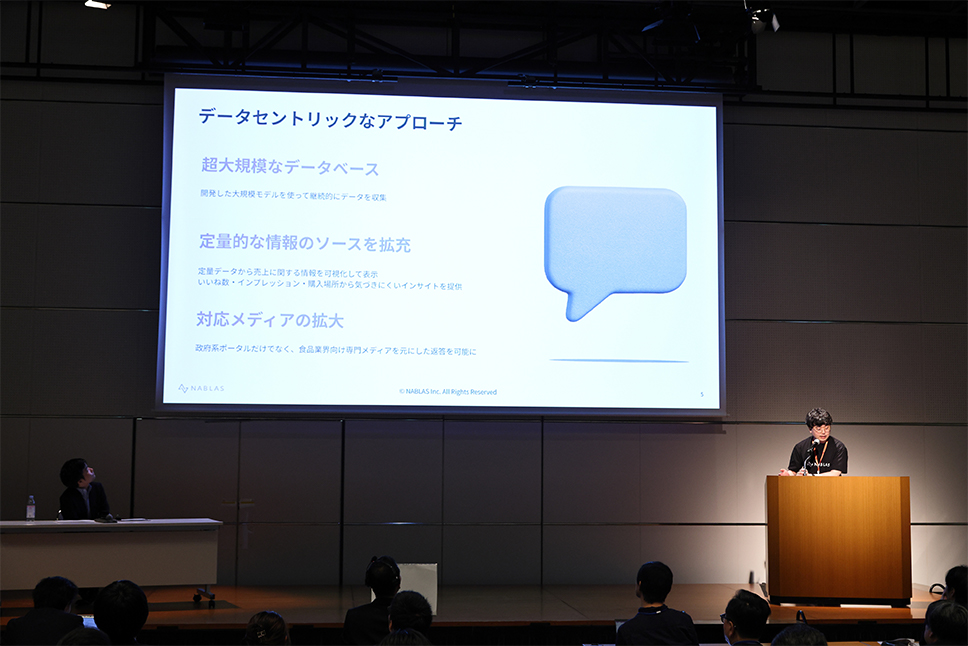

NABLAS株式会社

NABLASの新立氏は、生成AIを活用した定性・定量分析支援サービスの開発について説明しました。同社は、小売・食品業界を中心に、感情分析や競合調査、需要予測、リスク検知、企画書作成など、多様な業務に対応するAIサービスを提供しています。

公的なデータ、SNS、専門メディアなどから継続的に情報を収集し、独自開発の視覚言語モデル「NABLA-VL」および食品特化型の「NABLA-VL.food」により高度な分析を実現。特に約6,000枚の食関連アノテーションデータを用いたファインチューニングにより、レシピ予測や商品紹介文の生成などにも対応しています。さらには、企業向けにダッシュボードやウォッチリスト機能を提供するほか、インフルエンサー分析なども可能にするなど、食関連を中心に幅広いサービスを展開しています。

図表を読むAIで業務革新へ リコーのLMM戦略

株式会社リコー

リコーの長谷川氏は、企業内に蓄積された膨大な社内文書や図表を有効活用するため、図表に強い大規模マルチモーダルモデル(LMM)の開発を進めていることを紹介しました。従来、情報が多すぎて活用しきれなかった社内データを、生成AIを活用し、チャット形式などで引き出す仕組みを構築。OCR処理済みの円グラフ、棒グラフ、フローチャートなど約600万枚の図表を使い、独自のアーキテクチャにより同規模のオープンソースモデルを上回る精度を実現しました。

とりわけ意欲を見せているのが、図表理解技術の社会実装です。すでに、複数の企業と協力してファインチューニングなどを行っており、特定の業務に対応した高精度なプライベートLLMの構築手法も確立。今後はより実用的なサイズのモデルとして製品化を急ぎ、日本企業の業務効率化や競争力向上に貢献したいとしています。

帳票処理を変える軽量高速LLMの実力

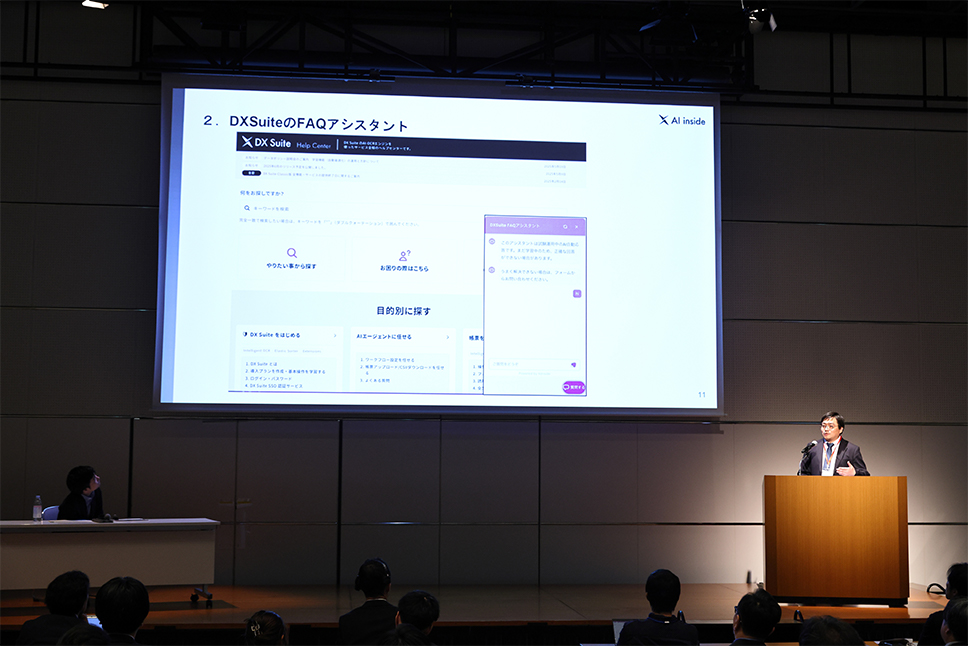

AI inside株式会社

AI insideは、日本語帳票処理に特化したAI-OCR技術と自律学習型モデルの開発を推進しています。設立以来、同社はドキュメントの構造化に取り組み、現在はOCR市場でトップシェアを維持しています。

GENIACプロジェクトでは、50種類の帳票読み取りで世界最高水準の精度を実現したLLM「PolySphere」を開発。さらに、処理速度を従来比で1/3に短縮し、モデルサイズを1/4に圧縮した軽量高速モデル「SLM」も構築しました。

これらの成果は、同社の主力製品「DX Suite」に実装され、すでに約3,000社・6万ユーザーに導入されています。また、利用データに応じて精度が向上する自律蒸留の仕組みも搭載し、継続的なコスト削減と運用最適化を可能にしています。加えて、安全保障輸出管理やFAQ対応などの領域にもAIエージェントを展開。多様な業務課題に対応しています。

埋もれたナレッジを価値に変える生成AIの力

ストックマーク株式会社

ストックマークは、日本語ビジネス特化型生成AI「Stockmark LLM」や、ナレッジ活用SaaS「Anews」などを通じて、企業の業務変革と情報活用を支援しています。膨大な社内ナレッジや複雑な図表資料が十分に活用されていないという課題に対し、文書や図表の構造化に強みを持つ独自モデルを開発。営業資料、製造指示書、マニュアルなどのデータを整理し、RAGやAIエージェントへの組み込みを通じて、現場の業務効率化と意思決定支援を実現しています。

国内最大級のビジネスデータ基盤を持ち、実績も豊富。API連携による既存システムとの統合や、オンプレミス・クラウド環境下での運用にも柔軟な対応が可能です。ノーコードチャットや文書コーチング機能や、経験豊富なエンジニア・コンサルタントによる導入支援も提供。単なる情報抽出にとどまらず、データを活用した提案力や新たな価値創出を重視しています。

動画生成AIが開くアニメ制作の次世代モデル

株式会社AIdeaLab

AIdeaLabは、日本の強みであるアニメ・イラストに特化した動画生成AI基盤モデルとプラットフォームの開発・展開しています。同社は筑波大学のAI研究室を母体とするスタートアップで、これまでに「AIひろゆき」など革新的な生成AIプロダクトを展開してきました。

GENIACプロジェクトでは、著作権リスクのない学習データを用いた軽量かつ高性能な動画生成モデルを構築。アニメーション領域に特化したファインチューニングにより、既存の世界的な動画生成AIと比較して、最大70%上回る性能を達成しています。現在は、これらの成果を商用プラットフォームとして実装し、映像コンテンツ制作、アニメの絵コンテからの動画化、CMやドラマ制作支援といった実用的なユースケースへの展開を目指しています。また、画像・動画生成に限らず、LLMやRAG、バーチャルエージェント開発などへの応用提案も可能で、企業との連携による高度な生成AIソリューションの提供を見据えています。

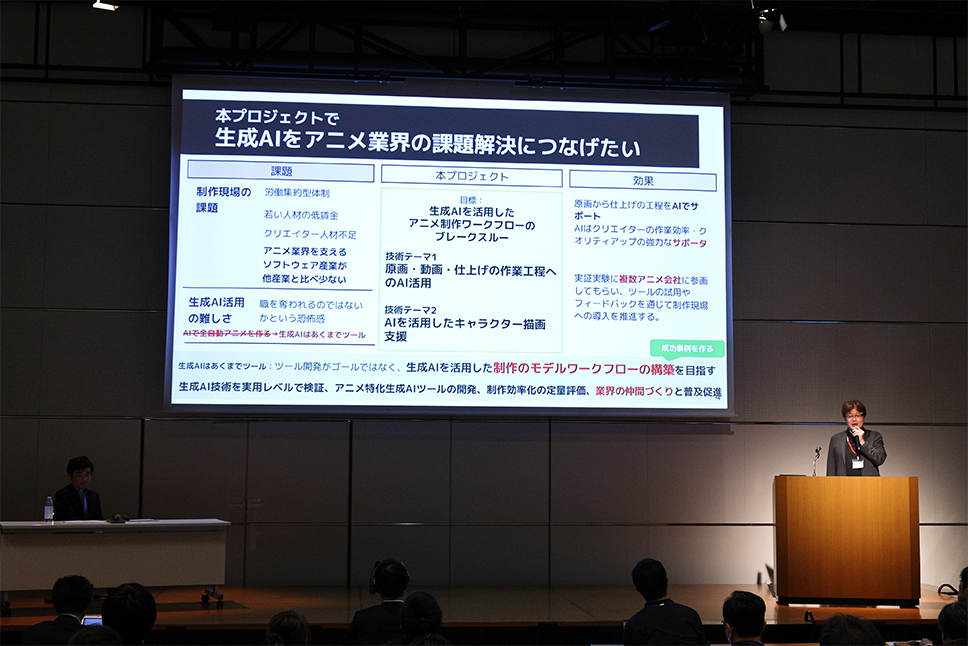

作画支援から工程改革へ アニメ現場のAI導入

株式会社オー・エル・エム・デジタル

オー・エル・エム・デジタルは、GENIACプロジェクトにおいて、生成AIを活用したアニメ制作のモデルワークフロー構築に取り組んでいます。同社はCGアニメや実写VFXを手がけており、生成AIを「クリエイターをサポートするツールの一つ」と定義。アニメ制作現場での生成AIの利活用を通じた、制作フロー全体の変革を目指しています。

プロジェクト「ANIMINS」では、大学9機関、スタートアップ企業、主要アニメスタジオと産学官での連携体制を築き、原画・動画・仕上げ工程やキャラクター描画などにおけるAI活用の可能性を実証中です。主な成果物としては、作画支援や類似カット検索などのAIツール、アニメ制作に特化した効率化指標の確立、複数企業による実証結果の共有、そして業界全体で再現可能な制作モデルの構築が挙げられます。国際学会での成果発表など、成功事例の普及などにも力を入れ、アニメ産業の生産性と品質の向上を図ります。

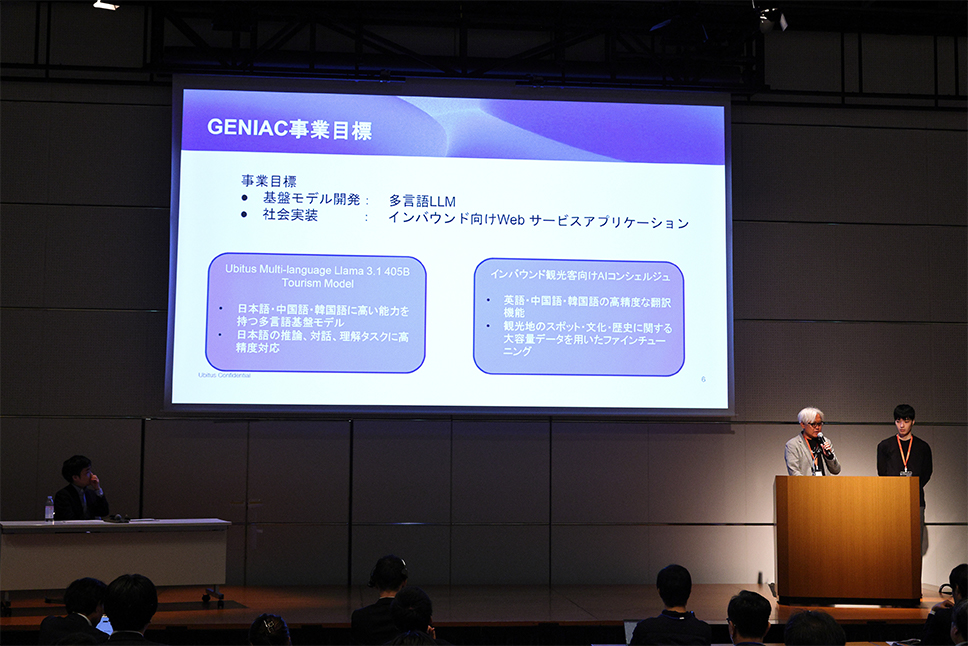

多言語LLMで挑む 観光業のインバウンドDX

株式会社ユビタス/【共同提案者】株式会社Deepreneur

株式会社Deepreneur 代表取締役 CEO 澤田 悠太氏

ユビタスとDeepreneurは、東アジア言語に高い対応力を持つ多言語LLMの共同開発を進めています。Deepreneurが日本語モデルの開発を主に担当し、「Japanese MT-Bench」などの多様なベンチマークに基づき高精度なファインチューニングを実施しています。

本プロジェクトでは、観光業向けに大規模な観光データセットを構築し、多言語での活用が可能な「インバウンド向けAIコンシェルジュ」の開発に取り組んでいます。旅前・旅中・旅後の各フェーズで活用できるサービスとして、英語・中国語・韓国語による旅行計画提案や航空券・ホテルなどの手配、音声翻訳、観光案内などを実現します。今後は複数自治体と連携し、実証実験も開始予定です。

ユビタスはデータセンターとストレージインフラを自社で保有し、モデル提供から運用までを低コストで一貫対応できる体制も整えており、今後は観光以外の分野への展開も視野に入れています。

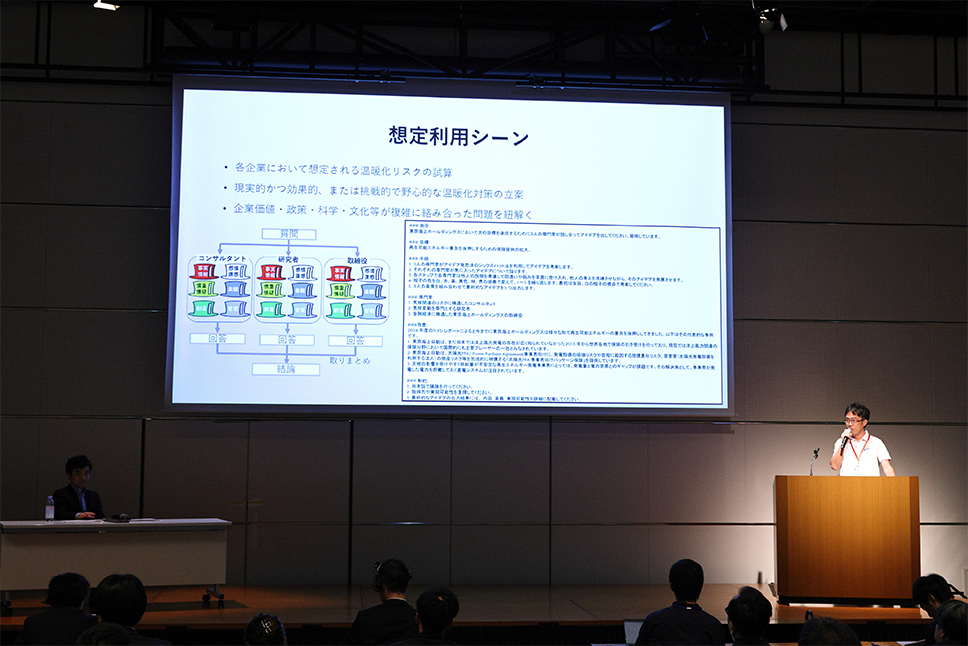

気候変動リスクを見える化 TCFD対応を進化させる評価AI

国立研究開発法人 海洋研究開発機構(JAMSTEC)

JAMSTECは、気候変動リスクによる経済活動への影響に対処するため、科学的シミュレーションと生成AIを融合した企業のリスク評価・対策支援モデルの開発に取り組んでいます。

温暖化による経済的損失は年間約2,500~4,000億ドルに達するとされ、企業にはTCFDレポートを通じたリスク開示と戦略的な対策立案が求められています。JAMSTECが開発した生成AIモデルは、気象・地球科学分野の知見を継続的に学習するLlama3.3ベースのLLMを採用し、GPT-4oと比較して約20%の精度向上を実現。企業ごとの将来的なリスクを定量的に評価。TCFDレポートの作成を支援し、複数の経営視点から最適な対応策を言語化・提案します。

同者のモデルは、気候、経済、政策が複雑に交差する環境下において、企業のサステナビリティ戦略を支え、温暖化時代における企業価値向上と持続的な成長を後押しするツールとしても注目され、今後は、地方自治体や農林水産業など他分野への展開も予定されています。

声のまま翻訳する時代へ リアルタイム通訳の最前線

株式会社Kotoba Technologies Japan

Kotoba Technologies Japanは、音声生成AIを活用し「言語の壁を壊す」をテーマに、同時通訳や多言語音声処理の社会実装を進めています。

独自開発の超高速AI同時通訳技術は、0.5秒以内の低遅延と高精度を両立し、日英中韓越など複数言語に対応。音声を本人の声で自然に翻訳出力できるボイスクローン技術や、ニュース調・アナウンサー風など多様な演出生成も可能にしました。すでに同時通訳モバイルアプリを公開しており、数万ダウンロードを達成、毎日数千人が利用中です。2023年には孫正義氏とNVIDIAのジェンスン・フアン氏の対談現場でも採用され、NVIDIA AI Summit Japanでも運用実績があります。国内大手企業への導入も進み、グローバル展開も視野に、日本発の音声生成AI技術を牽引しています。

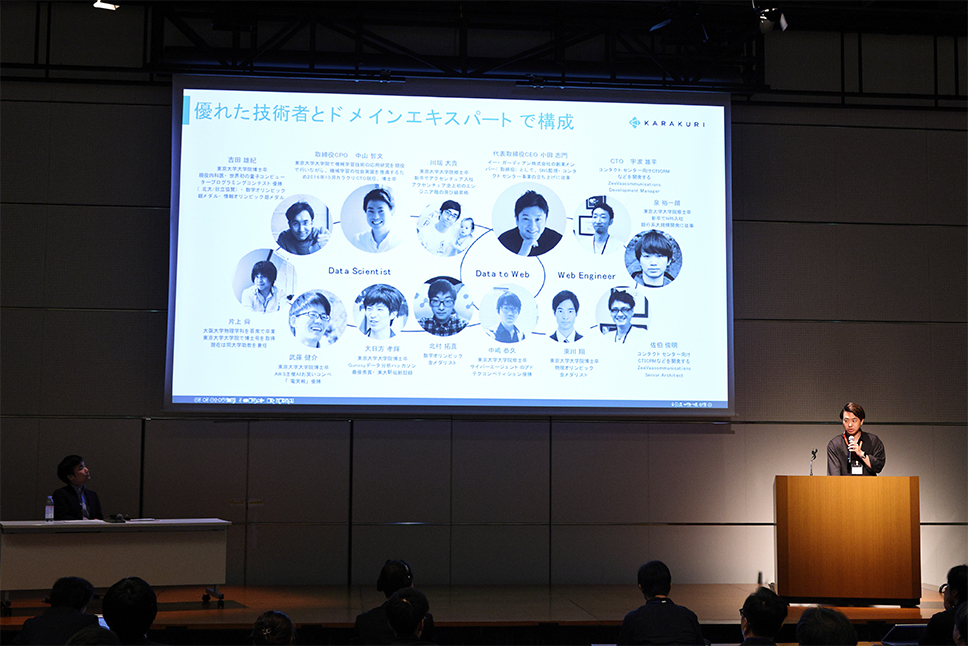

業務を“動かす”AIエージェント 現場実装が加速

カラクリ株式会社

カスタマーサポート特化型のAI SaaSを提供するカラクリ。創業当初から独自の大規模言語モデル「KARAKURI LM」の開発を継続しています。

GENIACプロジェクトでは、日本語に強くハルシネーションを抑えた高品質なAIエージェントモデルを開発。さらに、PC画面を認識し人間のように操作できるマルチモーダルモデル「Computer Use」も実装しています。これにより、平均8種以上のツールを扱うとされるカスタマーサポート業務において、AIによる代替操作が可能に。業務効率を飛躍的に向上させています。

優れた技術者と業界経験豊富な専門人材が在籍し、AWS Trainiumを活用したコスト効率の高い開発体制もカラクリの特長です。日本語の画像認識性能ではGPT-4oを超える精度を実現。AWS Bedrockにも採用されるなど、国際的な評価も向上しています。

300社導入の国産LLMで進む企業内DXの新局面

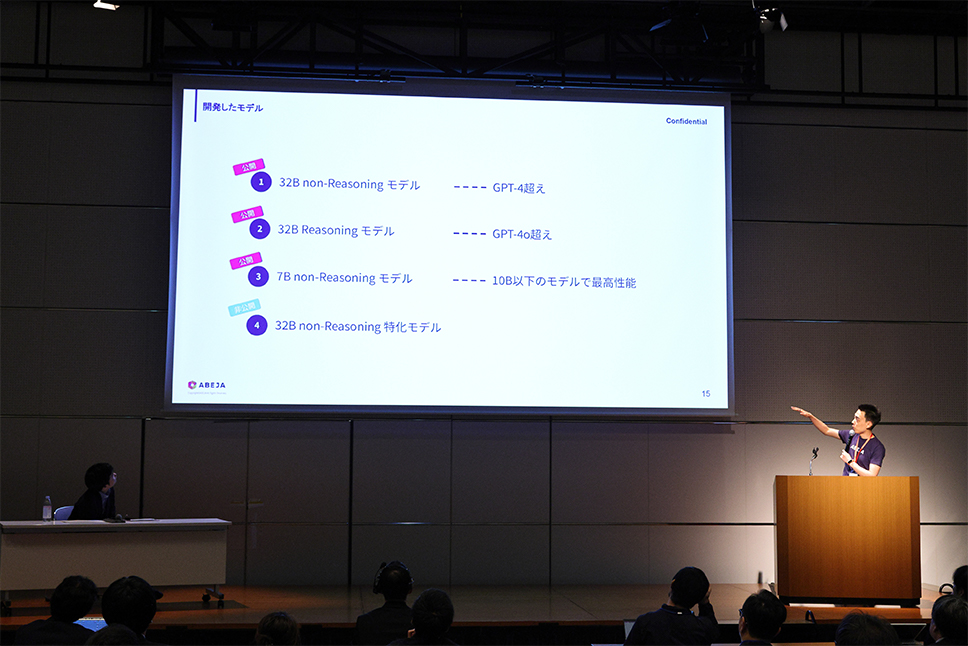

株式会社ABEJA

社内の専門知識や業務ノウハウを活用してDXを推進したいという大企業の課題に対し、LLMを活用して解決・支援を図るABEJA。GENIAC第2期では、企業特化型の高性能LLMを開発。GPT-4やGPT-4oを超える性能を持つ32B/7Bモデルを構築し、特定業務に即した応答精度と小型化を両立しました。

RAGとの組み合わせにより、コストを抑えつつ精度を高めるアプローチを実現。独自モデル開発とナレッジの蓄積を強みに、企業独自のLLM活用を一気通貫で支援しています。生成AI時代に対応したABEJA LLM seriesは、すでに300社以上への支援実績があり、製造、小売、金融など多様な分野での社会実装が進んでいます。

自由度と精度を両立 国産LLMが描くAI活用の未来

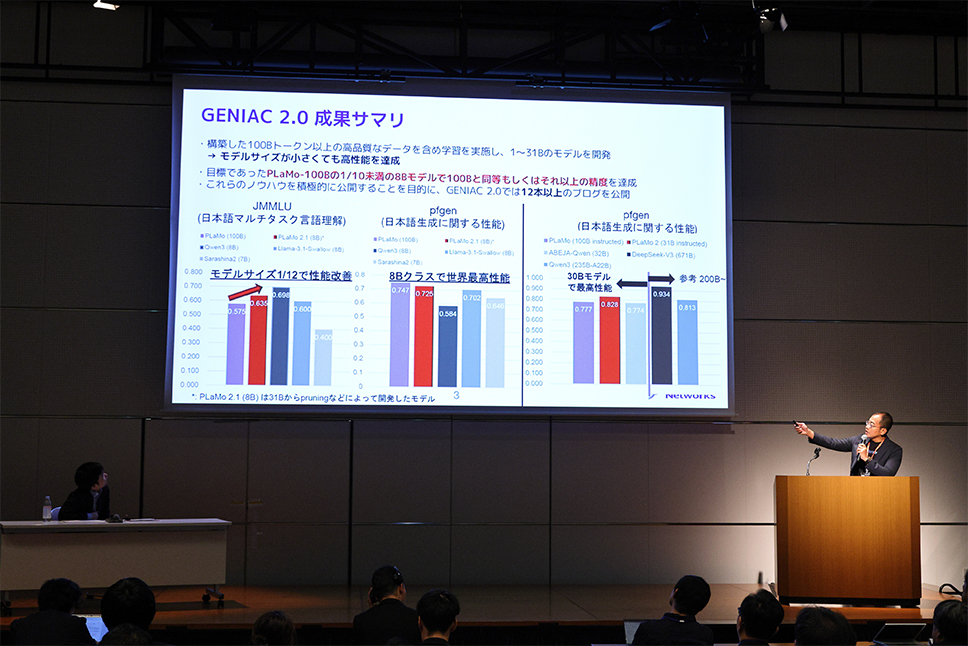

株式会社Preferred Elements/【共同提案者】株式会社Preferred Networks

プリファードネットワークスは、AIチップから基盤モデル、応用サービスまでを垂直統合し、AIの社会実装を先導しています。

GENIACプロジェクトでは、純国産・フルスクラッチのLLM「PLaMo」シリーズを開発。100Bトークン以上の高品質データで学習し、小型8Bモデルながら100Bクラスと同等以上の精度を実現しました。

翻訳や議事録要約、法人向けAIなど実用アプリケーションにも展開し、SBIや自治体をはじめ、製造・金融・医療など多様な業種に導入。API提供やオンプレ対応に加え、AWS Bedrockなどでの活用も進んでいます。また、商用利用も可能な「Community License」形式での無償公開により、企業や開発者が自社サービスに柔軟に活用できる環境を整備。精度と自由度を兼ね備えた国産LLMとして、社会実装と開発エコシステムの両立を実現しています。

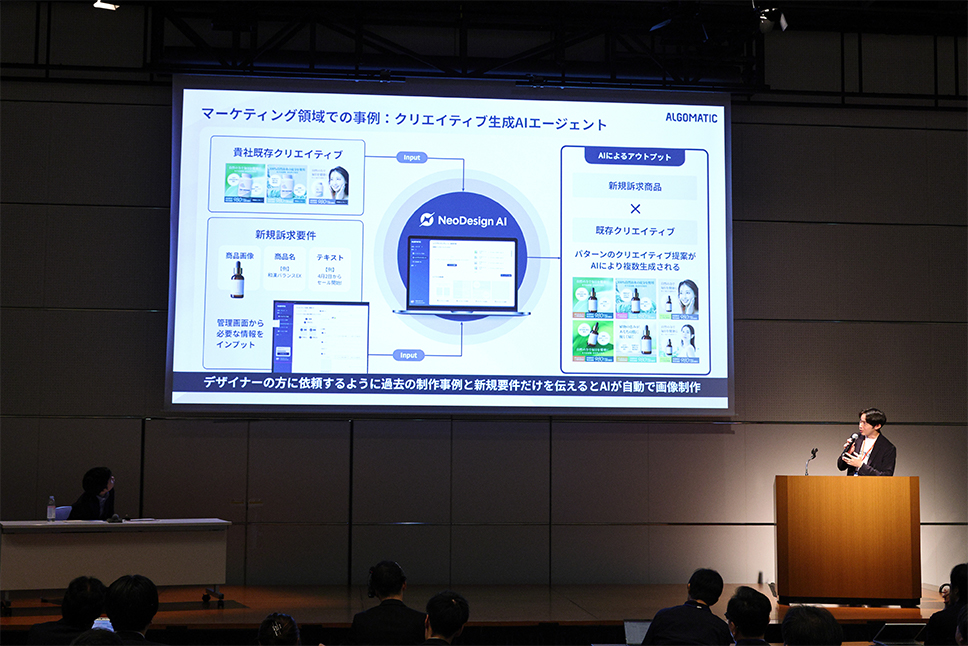

属人性を打破するAI活用 業務評価もクリエイティブも自動化

株式会社Algomatic

AIエージェントを活用し、業界横断で企業の業務変革を支援するAlgomatic。営業や人材領域など複数の事業を並行展開しながら、各種プロダクトを開発しています。業界や業種に縛られず、実課題に即したAIトランスフォーメーションを推進することで、AI技術の社会実装を力強く前進させています。

例えば、製造現場では、動画解析を通じて作業評価の自動化を実現し、属人性や監視の限界といった課題を解消。マーケティング領域では、過去の制作物と新たな要件を基に広告クリエイティブを自動生成するAIを提供し、デザイン工程の大幅な効率化と柔軟な運用を実現しています。

また、オウンドメディアなどを通じた最新の活用事例の発信にも積極的で、多様な企業へのAIエージェント導入と定着に尽力しています。

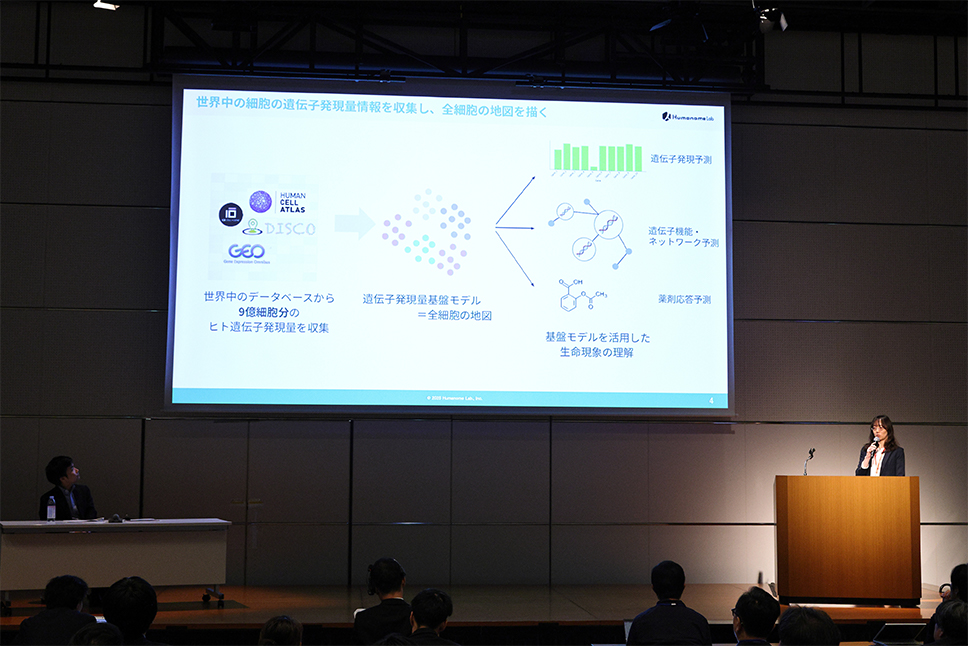

膨大なデータから導く薬剤応答 創薬AIの新境地

株式会社ヒューマノーム研究所

ヒューマノーム研究所は、「人間とは何か」というテーマの下、生命科学と情報科学を融合させたAI技術で創薬を支援する研究開発機関です。

GENIACプロジェクトでは、創薬における臨床試験成功率の低さという課題に対し、9億細胞分の遺伝子発現量データから高品質な3億細胞分のデータベースを構築し、3億パラメータ規模の基盤モデルを開発。従来モデルと比較し、予測精度を約8%向上させました。この基盤モデルは、遺伝子発現予測や薬剤応答解析などに活用され、個別化医療時代の創薬加速に貢献しています。

これまでにAIを活用した新たな抗がん剤の研究支援や、女性がん患者のバイタルデータ解析、家禽疾患検査モデルの開発など、複数の社会実装を進めており、今後も生命現象の深い理解を基に医療・健康分野の革新を目指します。

文書作成から矛盾検出まで 製薬LLMが業務を支援

株式会社EQUES(エクエス)

EQUESは、東京大学松尾研究室発のAIスタートアップで、数理を軸とした研究開発に強みを持ちます。製造・建設・小売など多様な業界でAIソリューションを展開し、GENIACプロジェクトでは薬学分野・製薬業界に特化した大規模言語モデル「JPharmatron-7B」を開発中です。薬剤師国家試験・医師国家試験レベルの専門性に対応できるLLMを構築し、変更申請書の自動生成やマニュアル作成、文書レビュー、あいまい検索、ファクトチェックなどの業務支援AIを開発。手順書と承認書の矛盾検出、薬の飲み合わせに関するチャット対応なども実現を目指し、製薬現場の間接業務の効率化と専門性の担保を両立する社会実装に取り組んでいます。モデル・プレプリント論文を公開しており、今後は、国内初の製薬LLMとして、実業務へのさらなる適用を推進します。

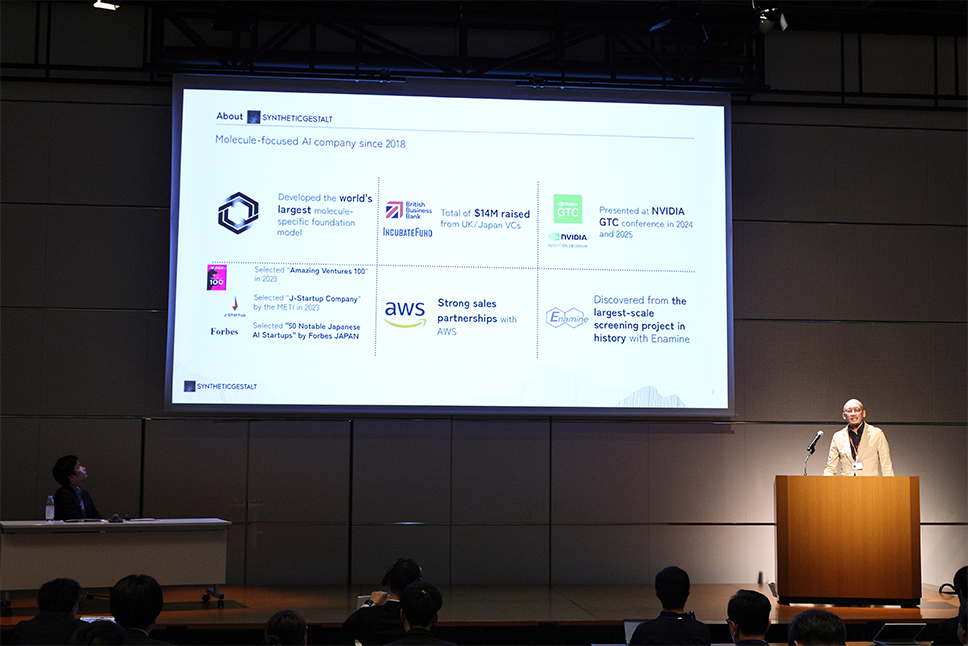

創薬を加速する分子特化型AIで世界に挑む

SyntheticGestalt株式会社

SyntheticGestaltは、医薬品、化粧品、農薬、新素材など多様な分野への応用を見据え、世界最大規模となる「分子特化型基盤モデル」を開発しました。

生成AIの活用を通じて、創薬工程における化合物選択の効率が約20%改善されれば、開発コストと時間の3分の1が削減できると期待されています。同社は世界最大の合成ベンダー企業・Enamine社と連携し、約700億件におよぶ化合物データを、開発に活用。低分子に特化し、100億種類の化合物と100以上のタスクを学習させることで、創薬や新素材開発におけるAIの予測精度を大幅に向上させることが可能になりました。同社のモデルは23の公開ベンチマークすべてでSOTAを達成し、リード化合物の特定にも成功。成果は2024年のNVIDIA GTCカンファレンスでも発表され、同社は日本発の技術を基盤に、グローバルでの社会実装を本格化させています。

今後も、生成AIに関心を寄せる幅広い層を対象に、GENIACおよび採択企業の現状と展望、成果などをお伝えします。GENIACの活動に、引き続きご注目ください。

GENIACトップへ最終更新日:2025年8月21日