多数の応募をいただきありがとうございます!

OPEN CARE

PROJECT AWARD とは

Concept of OPEN CARE PROJECT AWARD

それは、介護を

エンパワーするためのアワード。

エピソード部門では、実体験を。

アクション部門では、取組を。

アイデア部門では、ひらめきを。

介護を「個人の課題」から

「みんなの話題」に変える、

あたらしい可能性を称えます。

ここから見える、介護のミライ。

さあ、今年はどんな可能性と

出会えるのでしょう?

概要

Overview

- 主催

-

経済産業省

OPEN CARE PROJECT 詳細はこちら

- 目的

-

介護を「個人の課題」から「みんなの話題」にするため、

エピソードや事例を通じて、よりポジティブな切り口で、介護を取り上げ、社会における露出を上げていくとともに、介護の実態を可視化することで、異業種含めて介護をめぐる課題を解決していくことを目指します。

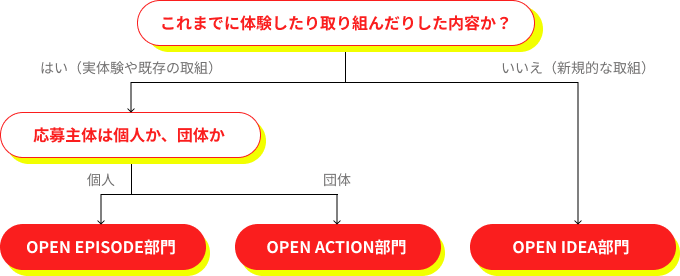

- 募集部門

-

OPEN EPISODE部門 /

OPEN ACTION部門 /

OPEN IDEA部門

三部門を募集。

下記に各部門の詳細を記載。

- 募集期間

-

2023年12月20日〜

2024年1月31日

- 結果発表

-

2024年2月中旬~下旬

応募時にいただいたメールアドレスにご連絡いたします。

- 表彰式

- 2024年3月14日

応募要項

Application requirements

OPEN EPISODE部門

- 募集内容

-

介護に関する前向きな実体験や、これまで介護に接点がなかった主体を巻き込むようなエピソードなどを募集します(※目安500~1,000文字。最大1,200字以内)。

例)

学生時代、父の介護でサークルもアルバイトもできなかった。就職活動のエントリーシートの「学生時代に頑張ったこと」は他に書くことがないので「父の介護」にした。第一志望の企業の面接の日、面接官の方から「立派な経験だね」と受け入れてもらったことで、胸を張って語ることができた。その後無事に入社。いまの職場では、介護は後ろ向きな話題ではなく、介護をしやすい働き方を周囲で考えてくれるような雰囲気に。勇気を出してオープンにすることで、過ごしやすい環境に出会うことできた。

- 応募資格

-

個人単位でご応募ください。

例)

・介護施設で働く方

・現在、家族の介護をしている方

・地域のスーパーや薬局などで高齢者に関わる仕事をしている方 など

- 応募方法

-

募集は終了しました

- 審査のポイント

-

・誰かに話したくなる介護のエピソードであるか

・介護のイメージを変えられる新鮮さがあるか

・第三者目線でも共感できるリアルな体験であるか

※創作ではなく、実体験に基づいた内容が応募対象になります。

OPEN ACTION部門

- 募集内容

-

介護が個人の範囲を超えて、組織や社会の関心ごととなるために行われたアクションを募集します。

例)

・社長自らが、自身の仕事と介護の両立について発信し、社員が介護の状況を開示しやすい環境をつくった

・普段、介護に関わってない層に向けて、介護を身近に感じてもらうためのイベントを開催した

・高齢者が社会で活躍できる環境づくりを行った

- 応募資格

-

団体・グループ単位でご応募ください。

例)

・介護事業者

・民間企業

・社団・財団法人

・自治体など

※部署ごとのご応募も可能です。

- 応募方法

-

募集は終了しました

- 審査のポイント

-

・介護に関わってない人が関わる仕掛けがあるか

・独自性・独創性があるか

・誰かに話したくなる取組であるか

※実際に取り組んでいる内容が応募対象になります

OPEN IDEA部門

- 募集内容

- 介護を「個人の課題」から「みんなの話題」に変え、より多くの人がOPEN CARE PROJECTに参加しやすくなるアイデアを募集します(※スライド10枚以内で提出)。

- 応募資格

-

個人・団体を問わずどなたでもご応募いただけます。

例)

・介護業界で働き、日々「こうしたらいいのに」を持つアイデアマン

・社会課題をクリエイティブに解決することに興味関心のある学生・デザイナー・クリエイターなど。

- 応募方法

-

募集は終了しました

- 審査のポイント

-

・介護に関わってない人が関わるきっかけになるか

・独自性・独創性があるか

・実現可能性が高いか(既にある技術や環境を前提としているか)

部門選択基準

審査員(敬称略)

Judge

国際医療福祉大学大学院

教授 石山麗子

株式会社小国士朗事務所

代表取締役 小国士朗

全国介護事業者連盟

理事長 斉藤正行

REVIVE

上条百里奈

The Breakthrough Company GO

Creative Director 小林大地

経済産業省

厚生労働省

受賞作品紹介(敬称略)

OPEN EPISODE 部門

部門賞

(2名)細川 愛香

Youtubeで発信!在宅介護に

色々なアイテムを導入

父がパーキンソン病を患い、かれこれ10年以上、母が在宅で介護をしている。私は家を出たものの、実家の近くへ引っ越したことをきっかけに介護休暇を取得し、父の介護に改めて向き合うようになった。

介護をし始めて気がついたのは、あまりにもアナログなこと。「介護は自分の手でやらないといけない」そんな固定概念から、母が思い詰めてしまっている姿も見かけた。私には何ができるだろう?と考えたとき、自宅で2歳の娘がAlexaに声をかけ、やりたいことを叶えていた。身体を動かすことは難しい父も、音声入力ならできる。「これだ!」とひらめいた私は、さっそく実家の父の部屋にもAlexaを導入してみた。Alexaと連動するLEDテープライトを天井に張ると、父一人で電気の操作ができるように。色を変えることもできるから「ピンクにして」と父が言い、部屋がピンクになると母と一緒に笑ってしまった。

他にも、見守りカメラを設置すると、母が短時間の外出ができるようになった。家にいなければならないストレスや、やむを得ず父を残してしまう不安から解放されたと話してくれた。お風呂に入る回数の少ない父の体を温め、血行を良くしリフレッシュしてもらうために、電気で温められる電気式足湯も購入。筋肉の硬直が軽減されるためか、痛みが和らぐようだ。車椅子ベルトを購入したときは、椅子からずり落ちなくなり、介護する母の身体的負担軽減にもなった。

一番よかったのは、Amazon Fire Stickの導入だった。音楽好きな父だが、音楽をかけるためだけに部屋に呼ばれるのは母にとって負担になっていた。AlexaとAmazon Fire Stickがあれば、父一人で音楽をかけられる。父を起こすときに「ジャズをかけて」と母も活用している。「今日は、フラダンスを習っている看護師さんが来るからハワイアンミュージックをかけるんだ」と、父が使いこなしている姿には驚いた。

正直、介護って暗いイメージがあった。介護休暇もとったけど、大変そうだなって。だけど、今は違う。私が関わることで、介護する側もされる側ももっと楽しくできるんだと気がついた。デジタル技術を導入したり、新しいアイデアをいれたりして、家族みんなで「おー!」「これで楽になるね」と喜び、楽しみあう瞬間がすごく嬉しい。そんな私たち家族の様子をYouTubeに投稿し、SNSでも発信している。おかげで介護をしている人だけでなく、介護とは縁のなかった同年代の友人や、職場の後輩に介護を知ってもらえるきっかけにもなった。今では「デジタル×高齢者」で起こる珍事件を発信することで、家族みんなで介護を楽しんでいる。介護は工夫次第でまだまだ改善できる。介護される父も、介護する母や私もハッピーになる方法を考えることが、今は楽しい。介護をしながら笑い合い、贅沢な家族時間を過ごしている。

三橋 昭

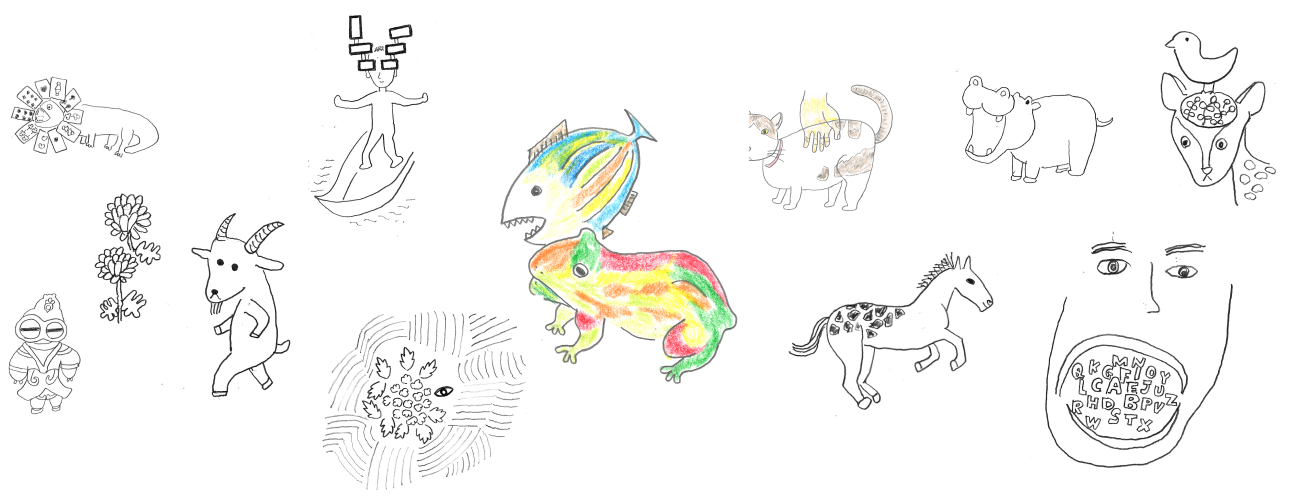

幻視が見えちゃったんです

2018年11月に突然幻視が見えました。その後も出現したため、気になってまずは近くのクリニックに相談に行きました。紹介された大学病院で詳しく検査した結果、2019年3月に「レビー小体型認知症」との診断を受けました。

その頃から、頻繁に幻視が出現する日々が続くようになりました。花、動物、建物、幾何学模様等々、現れる幻視は様々です。日々の幻視をイラストに記録することにしました。やがて、イラストを見た主治医の勧めで「麒麟模様の馬を見た」というタイトルの本を出版することになりました。麒麟模様の馬とはもちろん幻視に登場した馬です。

品川区にあるギャラリーの2階スペースを自由に使っていいよとのお声がけをいただき、本の完成に合わせ、幻視イラストの展示をしました。見にきて頂いた方から、「こちらでも展示したいですね」と平塚のSHIGETAハウスでも展示を企画してくれることになりました。

さらに、その展示がきっかけとなり、平塚美術館、茅ヶ崎市役所、所沢市役所、大田区のギャラリー南製作所、八王子図書館等々、あちこちで幻視原画展を開かせてもらうことになりました。と同時に、レビー小体型認知症の体験を中心としたトークも展開しています。

その結果、多くの認知症当事者やご家族と触れ合うことができ、とても良かったです。皆さんそれぞれ違う悩みを持っています。

「 こんな幻視なら、見えても怖くない。」「私もイラスト描いてみようかしら。」「もしかして、うちのお爺ちゃんも幻視が見えているのかも。否定しないように接したいと思います。」など様々な感想をいただき、介護に悩んでいた方へのヒントになったりもしています。

これからも、幻視原画展、認知症当事者としてのトークを通して、多くの方に認知症への理解の手助けができればいいなと活動を続けて行きたいと考えています。

審査員コメント

・実際に展覧会を開催することで沢山の人との関わりを感じた。

・どんな幻視が見えているのか他の人はわからないが当事者が発信することで、既に幻視がある人にも発見になるのではないか。支える、関わる側としても気付く点があるエピソードだった。

入賞

(9名)外岡 百恵

田中 美幸

常世田 崇

白鳥 美香子

村松 美奈

溝田 弘美

後藤 あゆみ

嘉成 光生

齋藤 亜弓

OPEN ACTION 部門

部門賞

(2団体)株式会社aba

介護の願いを叶える「ねかいごと」プロジェクト

ねかいごとプロジェクトとは、介護に関わるすべての人(介護者・要介護者・家族等)から「介護の願い」を集め、テクノロジーなどの力を通して叶えていく活動です。毎年11月11日(介護の日)には #ねかいごと を合言葉に願いを集め、実現に向けた支援や、ねかいごとを叶える製品・サービスの紹介も実施。世界9億人の介護者を支えるべくプロジェクト化し、願いを起点とするケアテック産業の拡張と社会実装を目指します。

審査員コメント

・介護を受ける人は自分が何をしてほしいか表現する機会がない。その場を作ることで少しでも関わる、できる人が増えていくきっかけになるということが素晴らしい。

・当たり前のことではあるが「当たり前」のことができない環境の中で介護職は業務を行っている。その中で原点に立ち返っている素晴らしい取り組み。

株式会社whicker

ビジネスケアラー・高齢者・支援者みんなが笑顔でハッピー

「まごとも」は、学生が高齢者のもとを訪問し、外出や外食支援、ビデオ通話の支援など主に介護保険ではできないサービスを提供します。世代を超えたコミュニケーションを支援し、ご高齢者に孫と一緒にいるような楽しい時間を提供するサービスです。ご家族の介護の負担を減らし、家族間の絆を強化するためのツールにもなります。親や祖父母に楽しさをお届けし、忙しい日常の中でも家族との繋がりを保つのにも役立ちます。

審査員コメント

・ネットやアプリが苦手とされる高齢者と一緒使っていくことで生活に幅を持たせるという発展性を感じた。

・現在の介護業界が抱えている課題を解決できる取組と感じた。地域社会でどう支えていくかという問題の一助にもなる。若い方に介護に興味をもってもらえるきっかけに繋がるのではないか。

入賞

(4団体)「介護施設のおじいちゃんおばあちゃんを食を通して笑顔にするプロジェクト」

「未来体験プログラム」

「キッザニア東京に介護福祉士体験ができるパビリオン「ケアサポートセンター」を開設」

「「食」から介護をポジティブに、地産地消の主役は高齢者」

OPEN IDEA 部門

部門賞

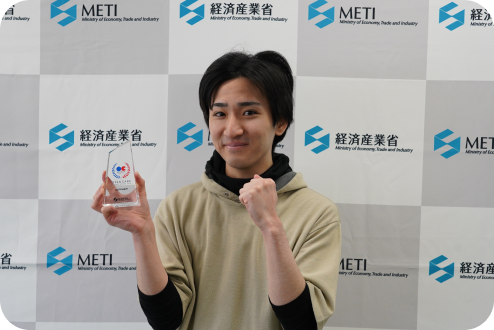

(2名)洪 鵬(パーソルキャリア株式会社)

ビジネスケアラーの口コミを活用した介護と仕事の両立がしやすい企業の可視化

働きながら家族の介護をするビジネスケアラーは、国内に200-300万人存在し、2030年には年間約9兆円の経済損失が発生すると推定されています。ビジネスケアラーは転職意欲が高いにも関わらず、働きやすい企業を探すのが困難です。そこで、ビジネスケアラーの口コミを掲載した転職サイトを開設し、企業の働きやすさを可視化します。転職希望者の企業選びに、介護との両立しやすさという新たな視点を設け、社会全体で議論するよう世論を形成します。

審査員コメント

・社会に必要な指標と感じる。ビジネスケアラーや介護離職は社会の問題提起として必要。

・ビジネスケアラー自身がアクションを起こしている点や、待っていられない人が実際に声を上げてアクションを起こしている点が評価できる。

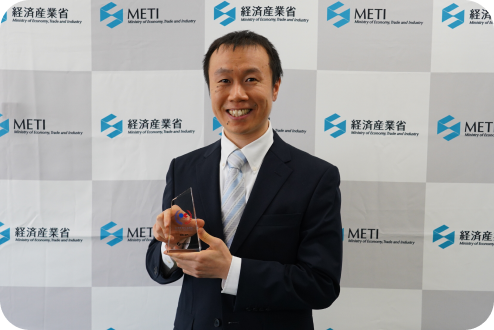

金子 智紀(慶應義塾大学大学院)

『みんなの「ともに生きるケア」事例集』

介護現場の実践知の検索可能なプラットフォームを提案します。

例えば、「うちの施設では、《役割をつくる》として90歳の認知症のおばあちゃんに思い出の郷土料理を振る舞ってもらったよ。出身地と今住んでいる場所が違い、料理好きな人におすすめです。」といった実践事例を掲載します。

イメージとしては、レシピサイトのように様々な事例が載っていて、閲覧者は参考にしたい実践を登録したり、実践してみた報告、アレンジ報告を行い、「介護現場の実践知の社会化」を目指します。

審査員コメント

・実用性を含めて高いと感じる。

・10年で1300集めたという事例にアイデアの強度を感じた。

入賞

(4団体)「介護を我が事に考えるカードゲーム「CLUE CARD」」

「ケア者のためのケア」

「介護用品サブスクリプション「LIFESTORY LIFESTYLE」」

注意事項・

お問い合わせ

【応募資格】

本アワードに関しては、個人や法人格を有する団体・企業等の応募が可能です。

ただし、以下の事項に該当する場合、受賞後に判明した場合を含めて、応募を無効とさせていただく場合があります。

・本事業の運営を妨げる行為。

・公序良俗に反する行為。

・法令及び規則などに違反する行為。

・反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、その他先に準ずる者等)による応募。

・その他、経済産業省が適当でないと認めた場合。

【その他の注意事項】

・本事業に関して、応募者に発生したいかなる損害については一斉責任を負いません。

・応募に関わる通信料及び接続費などの諸経費は、応募される方の負担となります。

・機種・OS・ブラウザ等の理由により一部のPC、スマートフォン、タブレット等では、ご応募いただけない場合もございます。

【個人情報の取り扱いについて】

経済産業省は、本事業における応募者の個人情報を次の目的で利用します。

・表彰式の議事録作成のため。

・受賞者に対する連絡のため。

なお、経済産業省は本事業における個人情報の取扱いを株式会社日本総合研究所(再委託先:株式会社GO、株式会社Blanket)に委託します。

【お問い合わせ】

・お問い合わせは以下メールアドレスまでお願いいたします

opencareproject@blan-ket.com

最終更新日:2024年3月18日

審査員コメント

・家族の介護をDIY的に組み合わせているところはとても斬新。

・在宅介護のテクノロジーの新しい可能性を感じる。