withコロナの生活で変わりゆくコンビニエンスストアのあり方

新型コロナウイルス感染症(以下、感染症という)の影響を受けた「withコロナ」の暮らしは、我々の生活にさまざまな変化を起こしています。前回の記事では、スーパーの飲食料品販売額の推移を見ながら、2020年における食品市場の変化を分析しました。今回は「コンビニエンスストア(以下、コンビニという)」に着目し、引き続き経済産業省が発表している「商業動態統計調査」をはじめとする統計データを活用して、コロナ禍におけるコンビニのあり方の変化を探ります。

今回の記事に登場するグラフや図表は全て、HPから取得できる公的な統計データを基に作成しており、どなたでも調べることが可能です。気になる統計データがありましたら、ぜひアクセスしていただき、ビジネスのヒントにお役立てください。

スーパーと明暗が分かれたコンビニ

経済産業省が毎月発表している「商業動態統計調査」では、卸売業と小売業の販売額の動向を業種別・業態別で見ることができます。このうち小売業の業態別では、百貨店・スーパー、コンビニエンスストア、家電大型専門店、ドラッグストア及びホームセンターの販売額の推移を確認できます。

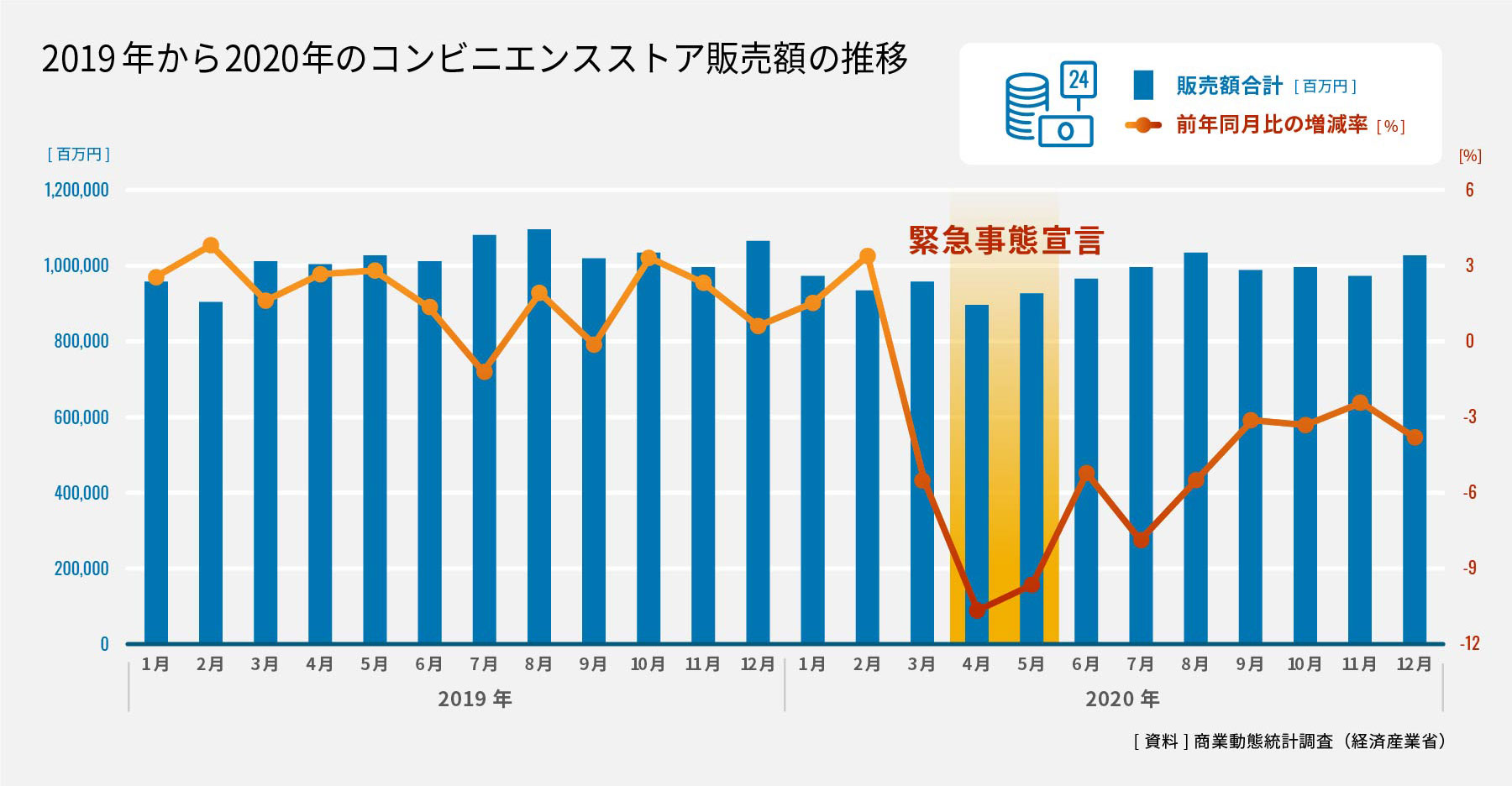

過去2回の中で、コロナ禍においてスーパーが好調であることお伝えしました。しかし、一方のコンビニは統計調査が始まって年計が出るようになった1998年以降、毎年増加し続けていた年間販売額が、2020年に前年比▲4.4%と初の減少に転じたのです。月ごとの数値で見てみると、感染症流行の不安が高まった3月以降からマイナスに転じ、一度目の緊急事態宣言が発令された4月に前年同月比▲10.7%を記録。1年の中で最も大きな下げ幅になりました。

2020年の年間販売額を商品分類別に確認すると、ファーストフード及び日配食品(弁当、パン、乳製品、デザート類など)は前年比▲6.4%、加工食品(生菓子以外の菓子類、飲料、酒、調味料、レトルト食品など)は同▲5.0%、非食品(雑誌、衣料品、文房具、雑貨など)は同▲0.5%、サービス売上高(コピー、宅配便、各種チケットなど)は同▲9.9%と、非食品以外は大幅な減少になりました。

特にサービス売上高は、イベント等の自粛により、チケット関係の販売数減少が影響していると思われます。

在宅勤務の普及によって通勤時や昼食時の来店客数が減ったこと、外出自粛によって観光地にある店舗の売り上げが下がったことなども販売額減につながったと考えられます。

社会情勢の変化が生んだコンビニの課題

コロナ禍でダメージを受けたコンビニですが、それ以前からも課題を抱えていました。

経済産業省は、2019年6月から有識者を招いて、コンビニを取り巻く諸課題を議論する「新たなコンビニのあり方検討会」を立ち上げ、5回開催するとともに、併行して、計2回のコンビニ本部ヒアリング、計12回のオーナーヒアリングを実施し、2020年2月に報告書を取りまとめています。また、2020年10月にはコンビニチェーン代表者を招いたフォローアップ会合を行いました。

本検討会で露わになったのは、人口減少や賃金増加といった大きな変革を必要とする課題でした。そんな状況下のコンビニに感染症拡大というさらなる逆風が巻き起こったのです。現在のコンビニは「新しいあり方」を考える分岐点が訪れているといえるのかもしれません。

コロナ禍でニーズが高まったジャンル

新しい時代のコンビニには、どのような機能や役割が求められるのでしょうか。コロナ禍でニーズが高まったサービスに注目してヒントを探してみましょう。

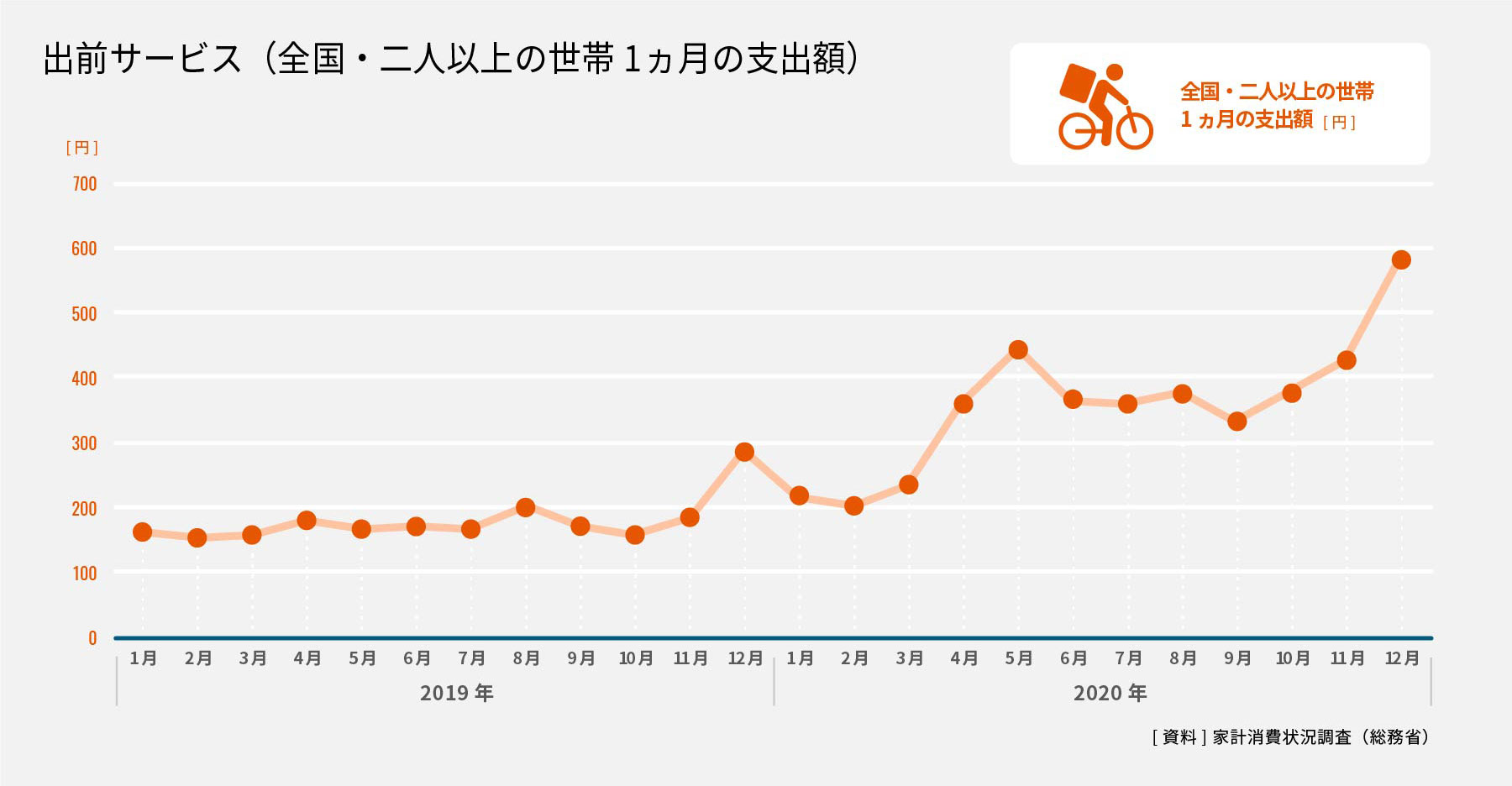

ここ1年で顕著だったのは、巣籠もり生活や非接触のニーズにマッチした出前サービスの急成長です。特にインターネットを利用した出前サービスは、2020年だけで前年比2倍以上の成長となりました。一度目の緊急事態宣言下の2020年4月5月と、感染者が急増しGo To Eatキャンペーンが一時停止となった2020年末は、出前サービス各社がこぞってクーポン配布をしたり、既存店舗がデリバリーに注力したりと工夫しました。その結果、出前サービスの利用が急増。特に年末はお取り寄せ・デリバリー需要に拍車をかけました。

コンビニにおいても、オンライン注文で自宅に商品を届ける「ネットコンビニ」サービスやデリバリー業者との協業による出前サービスなど、大手コンビニチェーンが新しい取り組みを始めています。「すぐそこの便利な店」だったコンビニがさらなる進化をして、家から出ずともコンビニを利用できる時代になったともいえます。

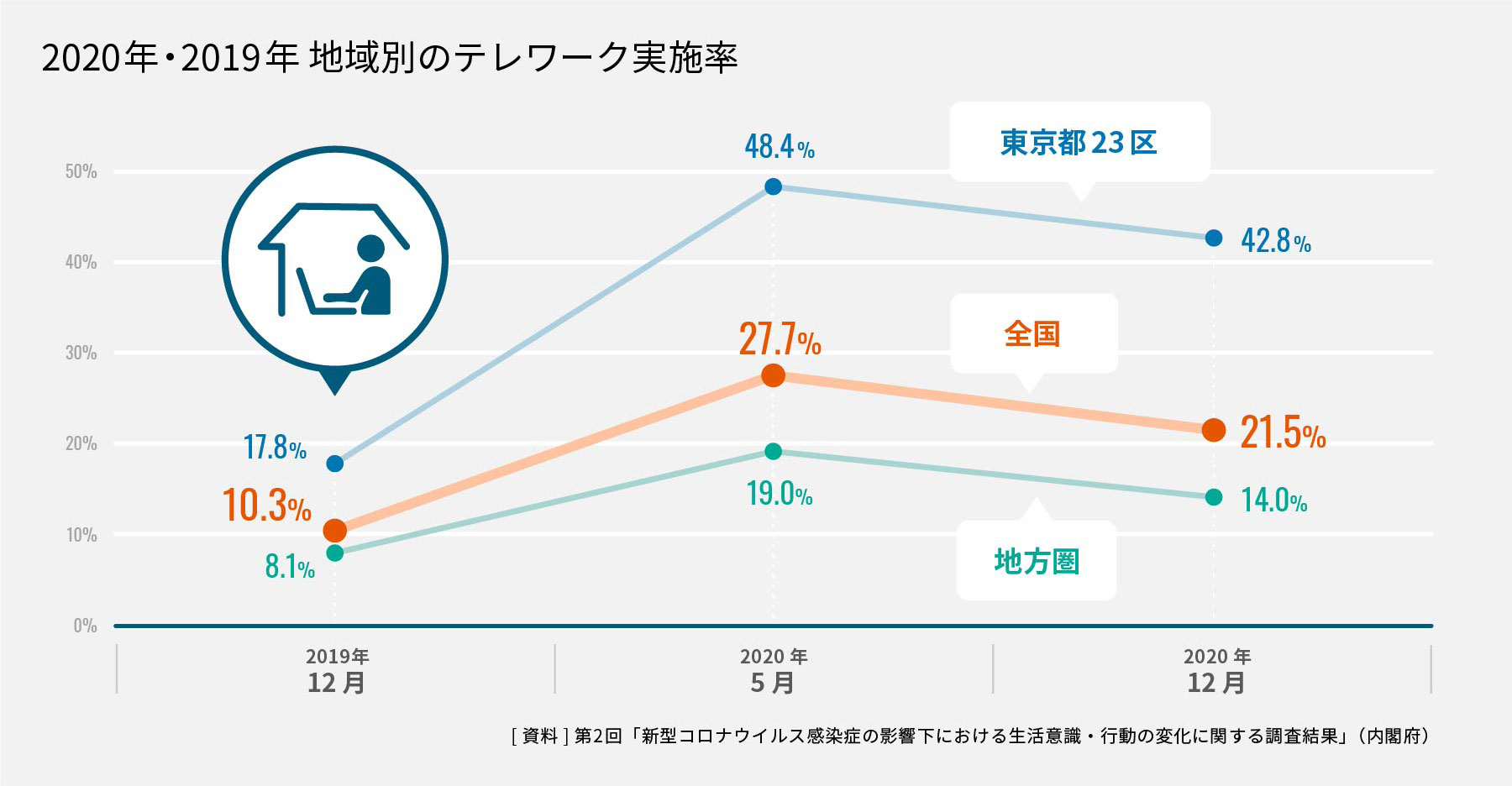

テレワークの普及もこの1年の大きな変化です。内閣府の調査によると、2020年末時点で全国平均21.5%の企業がテレワークを実施。東京23区のみに絞ると、42.8%の企業が実施しています。

出社しない人が増えているため、今までオフィスワーカーに支えられてきた都市部の店舗は、大幅な経営戦略の見直しが必要になるかもしれません。

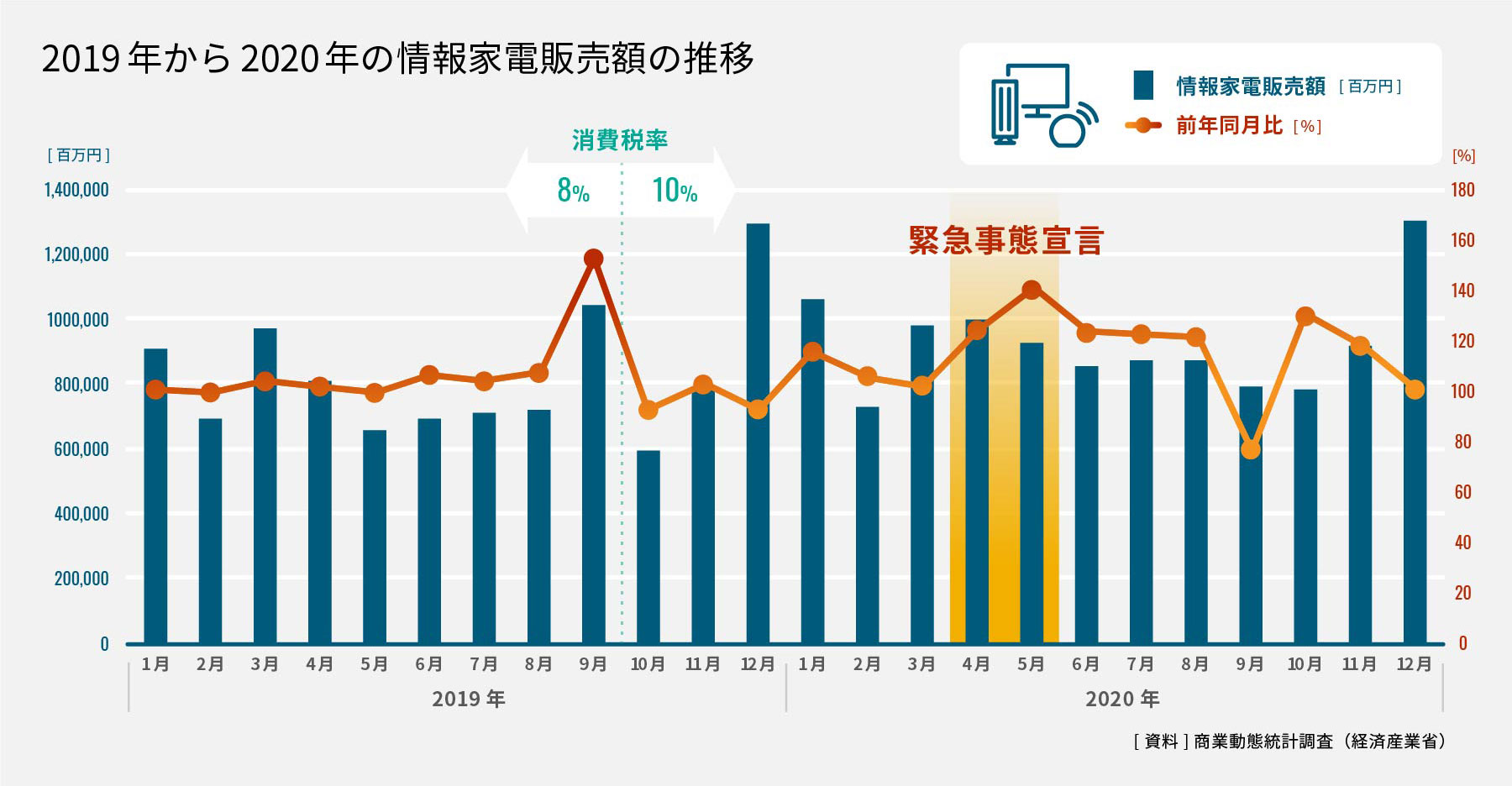

一方で、テレワーク普及に伴って情報家電の販売が伸びており、2020年は、消費税率引上げの駆け込み需要があった2019年9月以外の月で、前年の販売額を上回っています。住宅地にある店舗では、在宅勤務者のニーズを掴んだサービスや安定した通信環境が整ったイートインスペースの拡充などが売り上げアップの鍵を握りそうです。

「すぐそこの便利な店」から次の時代へ

統計データの情報から、withコロナで変わりゆくコンビニの新しいあり方を考えてきました。

コンビニは、私たちの生活にとって欠かすことのできないライフラインといえます。さらに、キャッシュレス決済を使えば対人の接触を最低限に抑えられます。また、複数のサービスがまとまっているため、銀行や宅配、印刷などをコンビニ内で完結できるなど新しい生活様式のニーズに適した空間です。

アフターコロナにおける未来のコンビニは一体どのような姿に変わっているのでしょうか。

従業員不在の完全無人店舗になるのか。はたまた実店舗はなくなり、ドローンやロボットたちの配送拠点という位置付けになっていくかもしれません。

今回はコンビニを例に分析を行いましたが、統計データはコンビニなどの小売業に限らず、あらゆる業種の分析に役立ちます。ご自身が関わる業種を統計データから読み解いて、その業種や会社の未来を予測してみてはいかがでしょうか。

最終更新日:2025年3月12日