統計データを活用した企業人インタビュー

今回は、実際に統計データを事業計画の策定に役立て、資金調達にまでつなげた経営者の方にインタビューをさせていただきました。お話を伺ったのは、愛媛県にある板金塗装専門店ナップファクトリーの代表 中野文人さんです。※本インタビューは新型コロナウイルス感染症対策のためオンラインインタビューにて実施いたしました。

中野さんが経営するナップファクトリーは、従業員数19名。中小企業基本法の定義によると、いわゆる中小企業に該当します。

市場調査に多額のコストをかけられるわけでも、事業資金が潤沢にあるわけでもない。そんな中、統計データを使用することで、経営戦略の活路を見出したというのです。今回は、そこまでの経緯や統計データの具体的な活用方法に関してお話を伺いました。

大学卒業後、すぐに就職先を退職。親戚の工場を間借りする形で起業

現在の会社を立ち上げるまでの経緯を教えてください

板金塗装は事故で変形した車体を元に戻し、それを塗装して、事故前の姿に車を復元する仕事です。自分のやった仕事が目に見える形で成果に表れるのが魅力です。

そんな板金塗装業が忘れられなくて、一般企業に就職をするも、すぐに会社を辞めて、アルバイト時代に働いていた工場に戻ったんです。そんなある日、自動車整備工場をやっていた親戚の社長が亡くなって、その会社を手伝う形で地元の松山に戻りました。

その自動車整備工場は、2代目社長とその家族が従業員として働く小さな会社。私はそこで板金塗装業務にあたることになりました。地域密着型の小さな会社でしたから、従業員を増やすことは簡単なことではなく、板金塗装の部門拡大もなかなかハードルの高い状況でした。

そこで、私が27歳の時に板金塗装部門を分社化する提案をしたんですよ。

そうすれば、会社が私の人件費の心配をする必要はないですし、板金塗装の受注が増えればマージンという形でお金が入ってきます。私としても板金塗装をやればやるほど収入が増えて、共にメリットがあるんです。

そういった経緯で、まずは親戚の自動車整備工場の一画を間借りさせてもらう形で、今の会社をスタートさせました。

その時の会社の立ち上げは、自然な流れだったと思います。私自身、高校生の頃から漠然と将来は社長になるイメージを持っていました。

とは言え、板金塗装業界に明るい未来が見えていたかというと、そうではありませんでした。

暗雲立ち込めていた板金塗装業界の未来

会社の将来に危機感を持ったのはなぜでしょうか

長年、板金塗装業を営んでいた他社が、売り上げ維持や原価抑制に躍起になっていたんです。

私は顧客ゼロの状態から始めている後発組ですから、当然売り上げを伸ばして会社を成長させたいという想いがあります。一方で我々よりも資本や顧客を多く抱えていて力もある先輩方から、明るい将来を描いた話を聞く事がほとんどなかったのです。

当時、全国のカーディーラーが直営の板金塗装工場を持つなど、小規模工場が戦える市場ではなくなりつつありました。また、当時は普及していませんでしたが、自動ブレーキ・自動運転は間違いなく一般化していく、そういった流れが生まれていたんです。

そんな未来で、板金塗装という自動車事故ありきのビジネスに頼りすぎた経営をしていては、いずれ会社の成長が止まると考えるようになりました。

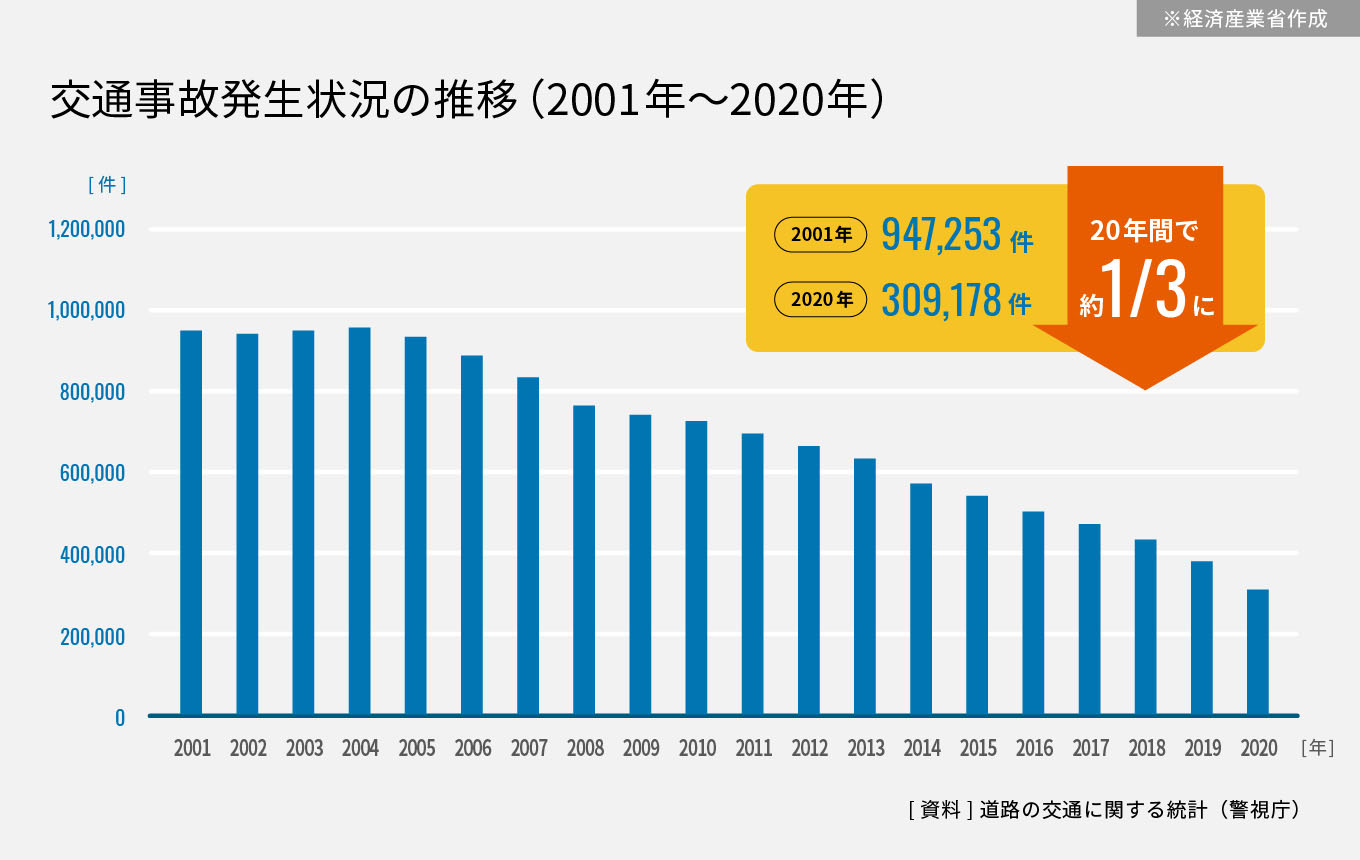

業界の講習に参加したこともありまして、そこで「自動ブレーキの導入が進むと、今後どんどん事故が減っていく」という説明がありました。その当時、すでに板金塗装業界全体の売り上げはピーク時と比較して2割減になっていました。

自分から積極的に受講した講習ではなかったのですが、ぶつからない車が出てくる中で、板金塗装会社としてどう生き残っていくかを真剣に考えるきっかけになりました。まずは講習の内容が本当に正しいものなのかを確かめるために、統計データを調べてみたんです。

ちょうど、修理としての板金塗装ではなく、ドレスアップとしての車体塗装サービスを打ち出していた時期で、今後の会社の方向性を模索していたので、自分の漠然とした不安が間違っていないと確信できたいい機会でした。

新規参入事業を検討するために使用した統計データ

どの様な統計データを参考にしたのですか?

まずは、どのくらい事故が減っているのか?本当に業界の売り上げが2割も減っているのかを確かめるところからスタートしました。

その後、新規事業の方向性を決めるために統計データを利用したのですが、リーマンショックや政権交代をきっかけとして廃業する会社も見ていましたので、統計データが一過性のものなのか、事業として本腰を入れても問題のないものなのかを判断するためにも使いました。

具体的には下記の内容でしょうか。

- 自動車保有台数と自動車事故の件数

- 安全装置付き自動車の普及状況

- 損害保険会社の支払額の推移

単純な自動車事故の件数だけではなく、国土交通省の自動車保有数や保険会社の統計データも使って多角的に分析したんです。

実は当時、自社で保険を売ることを検討していたんです。2014年頃は自社で保険を販売して、事故発生時に自社に入庫させて修理するという流れを作る事が業界のトレンドになりつつありました。

しかし、多角的に統計データを見ると、自動車事故自体は減少し続けている。保険会社の支払い率は下がっている。となると当然、我々板金塗装業への見返りも少なくなることが予想できます。

保険会社の数字だけを見ていたら気付けなかったかもしれません。全く経験の無い保険販売に注力して時間とコストを消費するのは、既に参入している競合他社との椅子取り合戦になってしまうので断念しました。

統計データを活用するうえで苦労されたことはありましたか

今はネットの画像検索でグラフ化された統計データを簡単に見ることができます。ですから探すこと自体はそれほど難しくないです。個人的に難しいと感じたのは、その統計データを正しく分析できるかという点です。

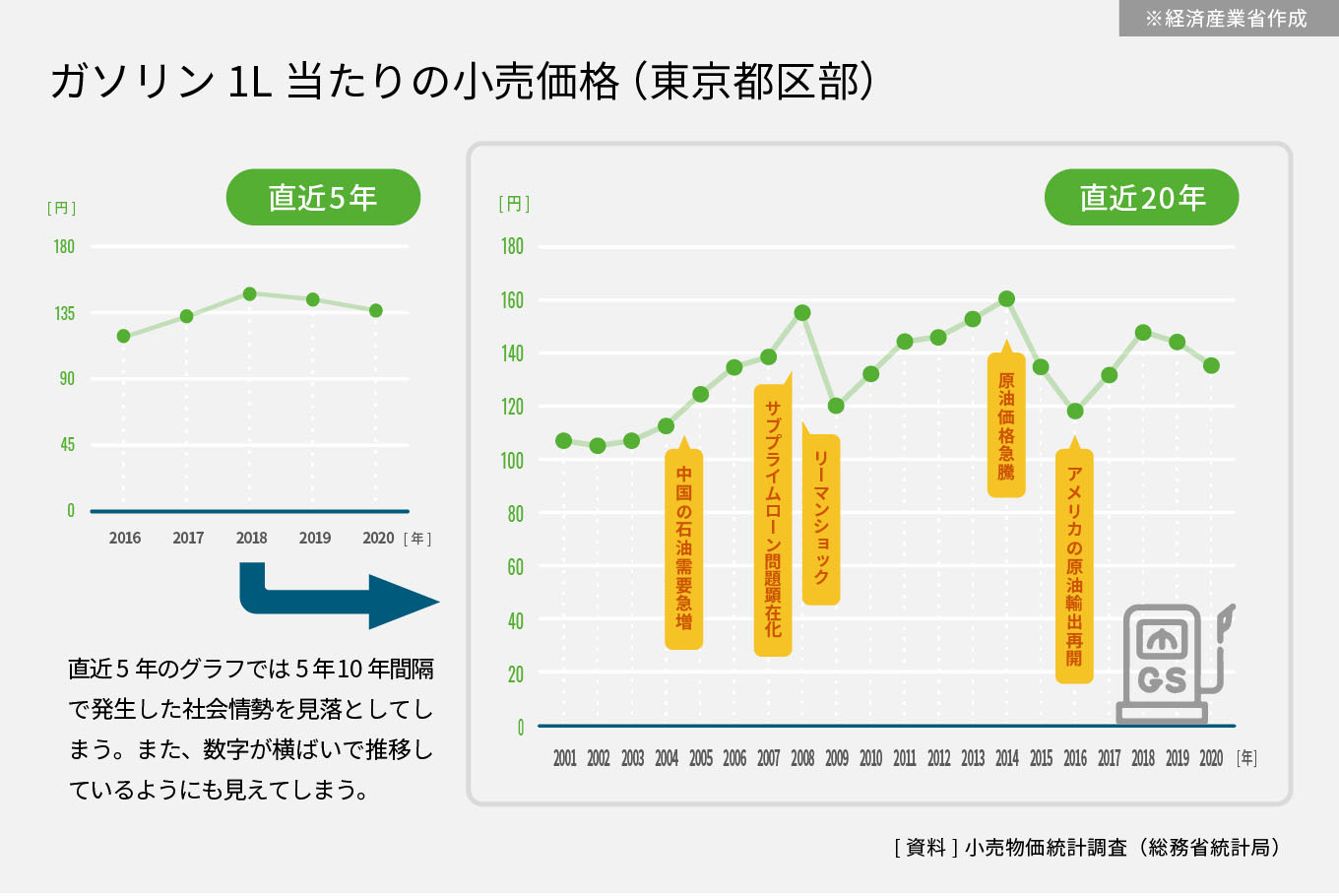

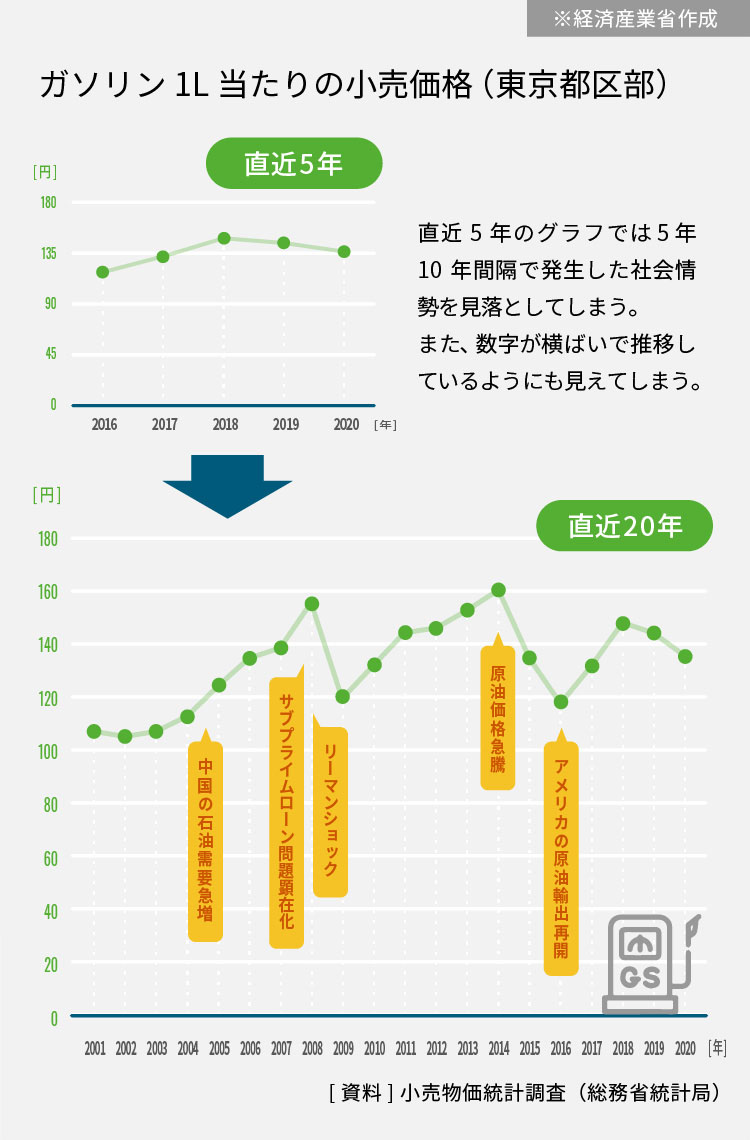

長期的な時系列の推移をまとめた統計データのグラフは、その圧縮や抽出具合によって印象が異なって見えてしまいます。

誰かがグラフ化してくれた統計データは非常に便利ではあるんですが、実際の数字を見て冷静に判断する必要があると、統計データを見るようになって気付きました。

多額の借り入れをして事業を起こすとなると、10年15年スパンの返済期間。そんな我々からすると短期的ではなく、長期の統計データに基づいて判断をしたいんです。ですが、長期の統計データとなると、グラフ化されたもの自体がないことも多いんです。中には恣意的に作られたグラフもあって正しく分析ができないので、自ら数字をグラフ化して可視化する必要がありました。

そして、自動車事故がゼロになっても生き残っていける会社にするため、特殊自動車の架装や制作を新たな事業にすることに決めたのです。

減少も増加もしていなかった特殊自動車に活路を見出す

なぜ特殊自動車の架装にたどり着いたのでしょうか

まず特殊自動車というのは、いわゆる”働く車”です。

建機などのクレーンが付いた超大型の車両から、高速道路をパトロールしている一般車両に黄色の塗装を施した道路巡回車なども含まれます。

工事現場を出入りしているトラックを誰しもが一度は見たことがあると思います。工事会社のロゴや会社のカラーに合った塗装がされていますよね。実はそのほとんどを町工場が架装しているんです。

ダンプカーの荷台に取り付けられている土の落下留めなんかも、自動車メーカーがオプションとして用意しているものではなく、ほとんどが顧客要望に合わせて町工場がオーダーメイドで製作しています。

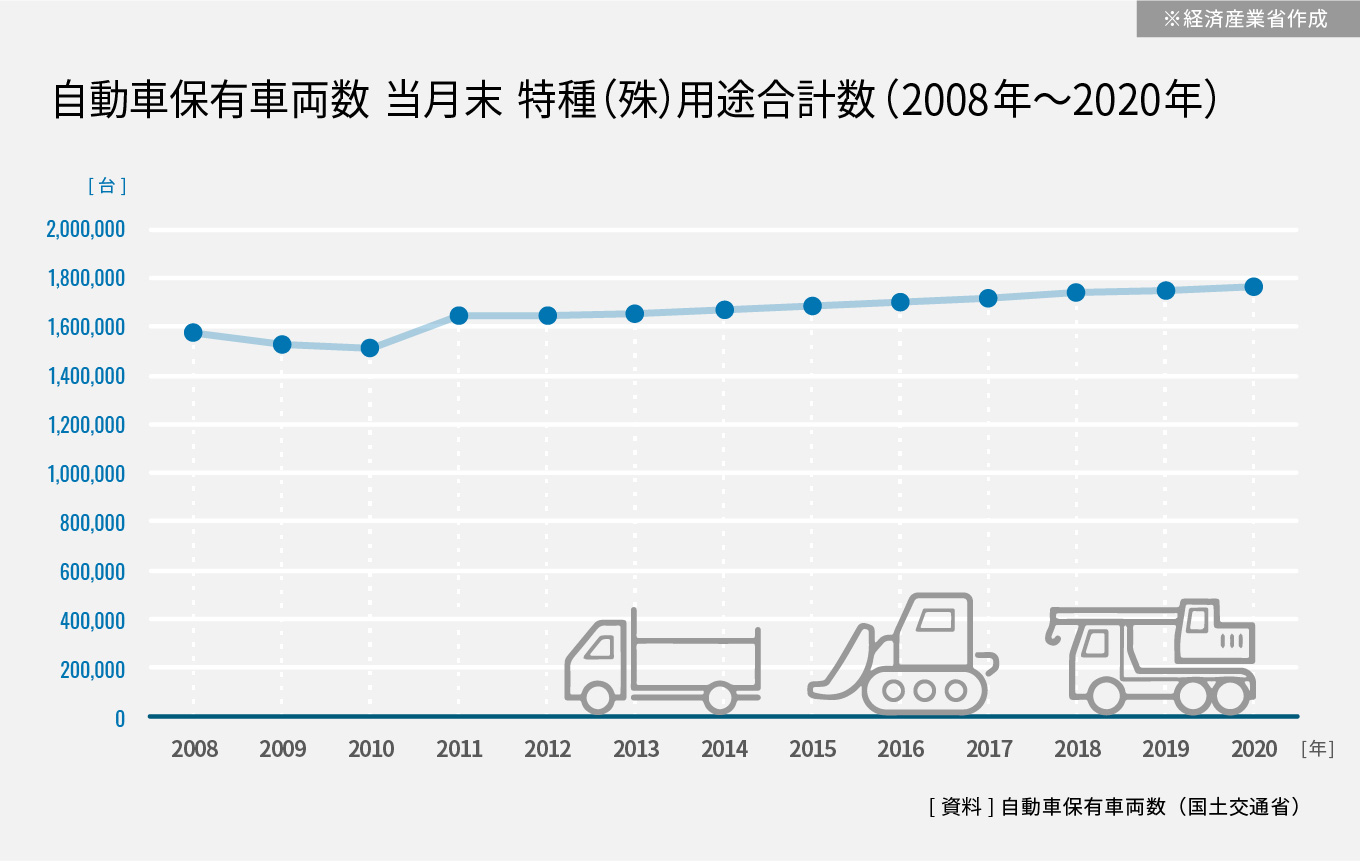

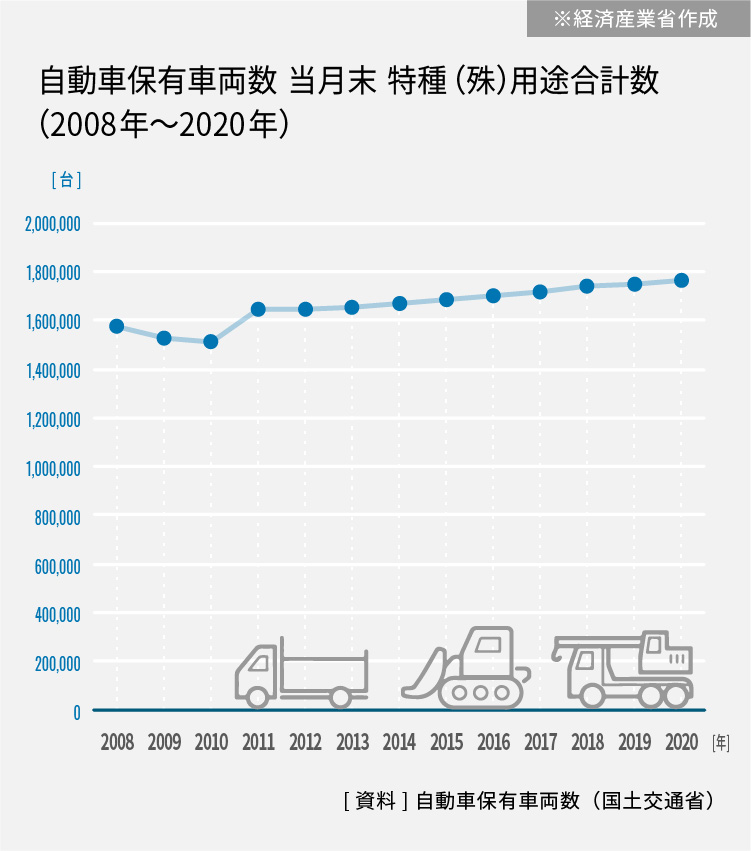

統計を分析した結果、特殊自動車には、保有台数に大きな振れ幅がないことに気付きました。また、特殊自動車の架装を行う事業者のほとんどが中小規模事業者で、私が新規参入をしても戦えると判断したんです。

人口減少の中で特殊自動車の保有台数は、数字に派手さこそないものの堅調で、減少することも増加することもなかったんです。保有台数が減少すれば当然受注は減ります。一方で保有台数が増えると大規模事業者が参入をして、競合が増える可能性があります。

しかし、過去の長期的な統計データから大幅に増加する可能性は低い。かつ従業員のスキルが必要で従業員確保も難しい事業ですから、大規模事業者も参入してこないと判断しました。

とはいえ当時、大型車両を受け入れられるような、スペースや設備はなかったため、簡単に参入できるものではなく、本格的に事業参入するためには約3億円もの資金を用意する必要がありました。

統計データを利用して資金調達

どのようにして3億円もの融資を受けられたのでしょうか?

小型から大型まで特殊自動車を網羅できる事業所とするため、金融機関と合同で事業計画を策定したのですが、事業が成功する根拠として統計データを利用しました。

特殊自動車の架装や製作が長期的に安定性した事業であることを、統計データを元に理論立てることができました。あとは地銀が積極的に事業者融資をする方針だったタイミングも重なって、無事に事業所完全移転・新築の融資を受けることができたんです。

1,100坪の敷地で超特大車両も受け入れられる自動車板金塗装会社は、あまり多くないと思います。

また、自動ブレーキ・自動運転に対応する高度な設備を導入するために「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)」を受けることもできました。

この時は、必要設備を導入している事業所が県内にほとんど存在しないことや自動ブレーキの普及が急激に進んでいること、県内の新車販売台数・生産台数を元にシミュレーションをしました。

当初、会社の将来を悲観するきっかけとなった、自動ブレーキの普及にも対応することができるようになったんです。板金塗装業から派生できる事業を模索していた時の、統計データ分析経験が役に立ったと言えます。

最後に

経営戦略や新規事業に統計データを利活用することについて

経営は常に利益を上げ続け、発展し続けることが必須ですが、そこにはやはり経営者の経験、従業員の力、発想や勘、勇気が重要です。しかし、未経験の分野に進むときには希望もありますが不安ものしかかってきます。

また、人間ですので時には冷静さを失い、希望的観測に捕らわれてしまうこともあるでしょう。そんなときに後押ししてくれるのが統計データだと思っています。

自分の判断に自信を持てなくなったときは、統計データが示す客観的な数値が勇気づけてくれます。一方で自分が先走ってしまっているときには、一歩踏みとどまらせてくれる存在になるんです。

中小零細企業も常に経営の高度化が求められる時代となりました。しかし、零細企業には、市場分析に使う時間もコストもないことがほとんど。

国が公表している統計データは、客観的な数値であり、なにより精度の高いものです。コストがかからずに活用できる統計データを経営の道具にしない手はないと思いますよ。

最終更新日:2021年3月26日