2021年10月に、「いつまで続くウッドショック」というテーマでひと言解説をお届けしましたが、今回はその続編として、その後の状況を再度確認してみます。

輸入価格の動向

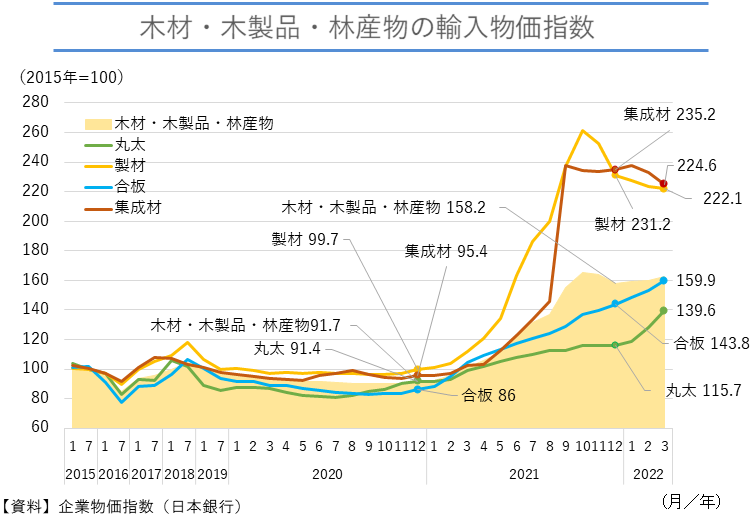

まず、輸入価格の動向を日本銀行の企業物価指数(輸入物価指数)で確認すると、木材・木製品・林産物の輸入価格は、2021年12月には、前年同月と比べて73%上昇しています。合板と丸太は、相対的に上昇幅は小さかったものの、それぞれ同67%、同27%の上昇でした。しかも、2022年以降も上昇を継続しています。他方、集成材と製材は、2021年12月にそれぞれ同135%、同132%の大幅上昇となっていたものの、2022年以降はピークアウトし、やや下落基調にあります。このように、「集成材や製材」と「合板や丸太」とでは、輸入価格の動向が二極化していますが、「集成材や製材」の高水準での推移と、「合板や丸太」の上昇継続の影響が懸念されます。

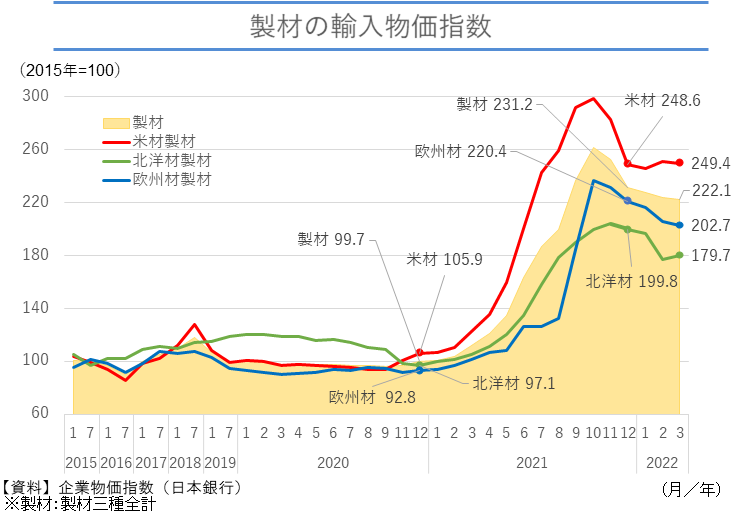

次に、ピークアウト感はあるものの、依然高水準で推移している、製材の輸入価格の動きに着目すると、2021年12月の米国や欧州、北洋からの地域別の輸入価格は、前年同月と比べて、それぞれ135%、138%、135%の大幅上昇となっています。欧州と北洋からの輸入価格は下落基調にありますが、米国からの輸入価格は概ね横ばいで推移しており、当面は高価格が継続すると見込まれます。米国の金利引上げに伴う住宅市場への影響など、世界市場の動向からは目が離せない状況となっています。

国内価格の動向 -丸太-

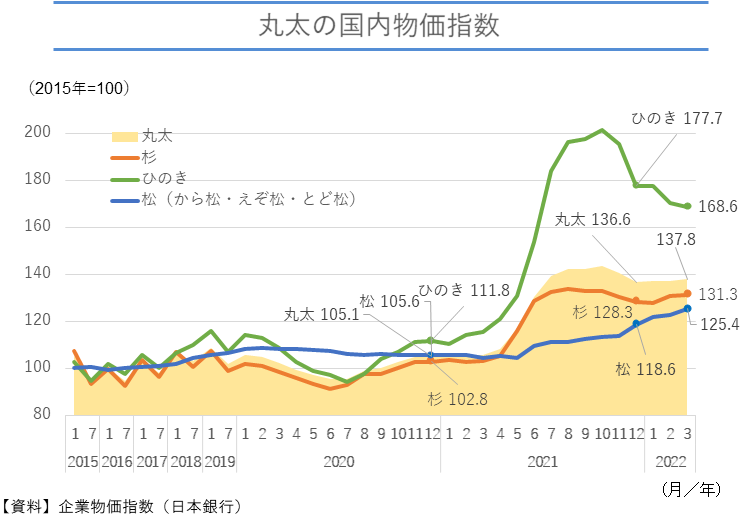

次に、国内市場に目を向けてみます。最初に、丸太の国内価格(企業間の取引価格)を確認すると、輸入価格が2022年以降も上昇基調を継続する中、概ね横ばいで推移しています。このことから、丸太の国内価格は、国産材での調達への切替などが一定程度進んできたことなどが伺えます。国内生産の短期間での増加には、人材やインフラなどの課題もあり、輸入価格の上昇継続の国内価格への影響には、引き続き注視が必要です。

また、品目別の動向をみると、①松材は上昇基調を継続、②杉材は価格上昇後に概ね横ばい推移、③ひのき材は価格高騰後に下落基調、と3種3様の動きとなっています。特に、ひのき材は、2021年10月にピークをつけるまで、急激な価格高騰を引き起こし、その後下落基調で推移しています。このことから、2021年の価格高騰局面では、先行き不透明感が漂う中、通常よりも多めの在庫水準を確保する動きなどが顕在化し、一時的に実際の消費需要を大幅に上回る取引需要が発生していた可能性が伺えます。他方、杉材は、2021年夏頃まで価格が上昇した後、直近まで概ね横ばいで推移しており、実際の消費需要に近い取引需要での価格形成であったと考えられます。

国内価格の動向 -合板・製材・集成材の場合-

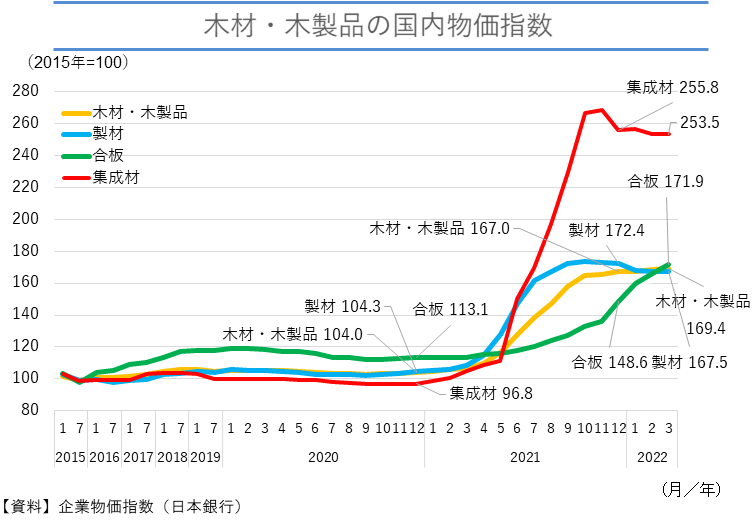

次に、木材・木製品の国内価格(企業間の取引価格)については、前年同月と比べると、2021年12月は61%、2022年3月は59%上昇しており、上昇幅は緩やかながらも、未だ上昇が継続しています。

合板は、輸入価格を前年同月と比べると、2021年12月は67%、2022年3月は53%上昇しているのに対し、国内価格はそれぞれ31%、51%上昇しています。このことから、先行していた輸入価格上昇が、足下では国内価格へも反映されてきたことが伺えます。合板の輸入価格は上昇基調を継続しており、今後も国内価格への影響が懸念されます。

製材は、輸入価格を前年同月と比べると、2021年12月は132%、2022年3月は98%上昇しているのに対し、国内価格はそれぞれ65%、55%上昇しています。足下の輸入価格は低下基調にあり、国内価格は概ね横ばい推移しています。このことから、製材は、輸入価格上昇の影響が国内価格に一定程度反映されたことが伺えます。輸入材と国産材や、製材と他素材とでの代替の動きなども進展したと考えられます。今後は、住宅設備等の建材価格の上昇も生じており、住宅需要の動向などが注目されます。

他方で、集成材は、輸入価格を前年同月で比べると、2021年12月は147%、2022年3月は120%上昇しているのに対し、国内価格はそれぞれ164%、142%上昇しています。このことから、国内材での代替が困難などの事情もあって、国内価格がより大幅に上昇していたことが伺えます。集成材の輸入価格は、高水準で横ばい推移しており、今後も輸入価格と概ね同様の動きをしていくと見込まれます。

新築戸建住宅取引の動向 -木材価格高騰の影響?-

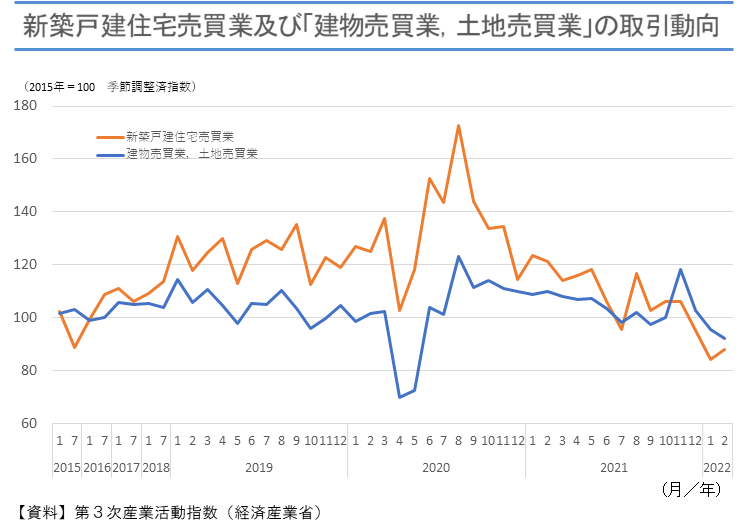

最後に、新築戸建住宅取引の動向について、経済産業省の第3次産業活動指数を使って確認してみます。新築戸建住宅売買に加えマンション分譲や土地売買を含む「建物売買業,土地売買業」の活動指数は、新型コロナウイルス感染症の影響で一時的に大幅低下しましたが、均してみると、概ね横ばい推移しています。他方で、その内訳の新築戸建住宅売買業の活動指数は、2020年4月に新型コロナウイルス感染症が急拡大した影響で急落した後、拡大前を大幅に上回る水準まで急速に上昇しましたが、夏頃のピーク後は、足下まで概ね低下基調で推移し、新型コロナウイルス感染症で急落した水準を割り込むまで低下しています。

また、新築戸建住宅に利用される合板や製材、集成材の国内価格は、過去の水準からみると、非常に高水準で推移しています。

このことから、住宅設備や木材以外の建材等の価格上昇などとも相俟って、新築戸建住宅の取引需要が一定程度抑制されている可能性が伺えます。

今回は、輸入価格や国内価格、新築戸建住宅の動向について、最新の状況を確認してきました。その結果、輸入価格が「集成材や製材(緩やかな低下)」と「合板や丸太(上昇を継続)」とで2局化し、国内価格は合板を除き高止まり傾向、新設戸建住宅の活動は低下基調ということが確認できました。したがって、日本国内では、2021年春頃から話題となり始めた、いわゆるウッドショックは、当初のほぼ全面的な価格上昇という局面から、木材・丸太の種類などに応じた需給バランスのとれた価格形成を探る新たな局面に差し掛かっているのではないかと思われます。今後は、輸入価格の動向次第ではあるものの、当面は国内価格の高止まりが定常化し、新築戸建売買取引なども軟調に推移していくと見込まれます。

(本解説に関する注意事項)

本解説は、公に入手可能で、経済産業省経済解析室が信頼できると判断した情報を用いて作成しています。ただし、使用した情報を全て、個別に検証しているものではないため、これらの情報が全て、完全かつ正確であることを保証するものではありません。

また、本解説は、統計等の利活用促進を目的に、経済解析室の分析、見解を示したものであり、経済産業省を代表した見解ではありません。