コロナ禍を経て人々の消費行動が変化する中、趣味や娯楽への向き合い方も多様化しました。外出自粛により「音楽の楽しみ方」にも変化が現れ、自宅や遠方にいながら手軽に音楽を楽しむ方も増えたのではないでしょうか。

またインターネットサービス等の普及により、最近では様々な音楽コンテンツが展開されています。

2017年にも 、ひと言解説で 「経済指標から見える音楽の楽しみ方の変化」 を取り上げていますが、今回は、コロナ禍を経た「音楽の楽しみ方」の今について、様々な角度から分析していきたいと思います。

近年、CD人気は低迷気味?

新たな年を迎えましたが、昨年も様々なヒットソングが生まれました。皆さんがこれまで最も印象に残っている音楽は何でしょうか?SoundScan Japanの「2024年年間の売上動向 」によると、2024年のオーディオ総売上枚数は約7,608万枚で、アルバム、シングルともに僅かながら増加しました。

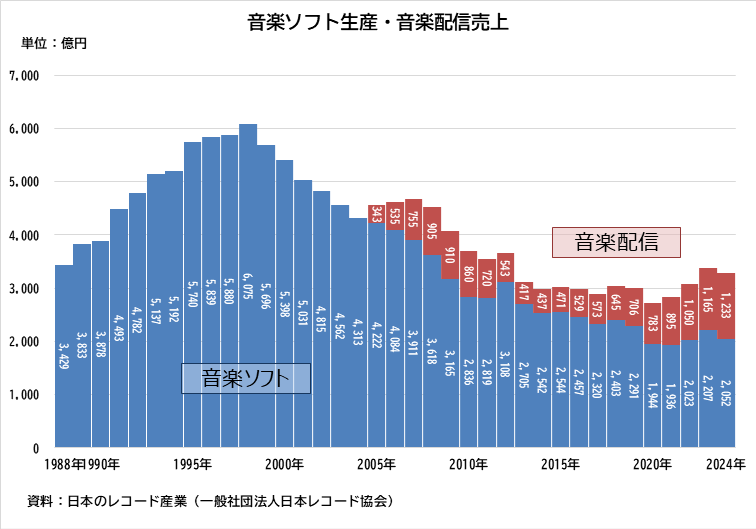

音楽を楽しむ風潮は今も衰えをみせませんが、その楽しみ方には大きな変化がみられています。一般社団法人日本レコード協会によると、2024年の音楽配信売上は1,233億円と過去最高金額を更新しました。音楽ソフト(オーディオレコード+音楽ビデオ)の生産は1998年をピークに減少傾向にある中、音楽配信売上は11年連続で増加しています。

従来は主にカセットやCD等を購入し個人で所有していましたが、徐々にCDレンタルやダウンロード等によって音楽を機器に取り入れて楽しむようになりました。最近では新たな配信サービス等の普及により、更に手軽かつ便利に音楽を楽しめるようになったといえます。

音楽配信の時代へ

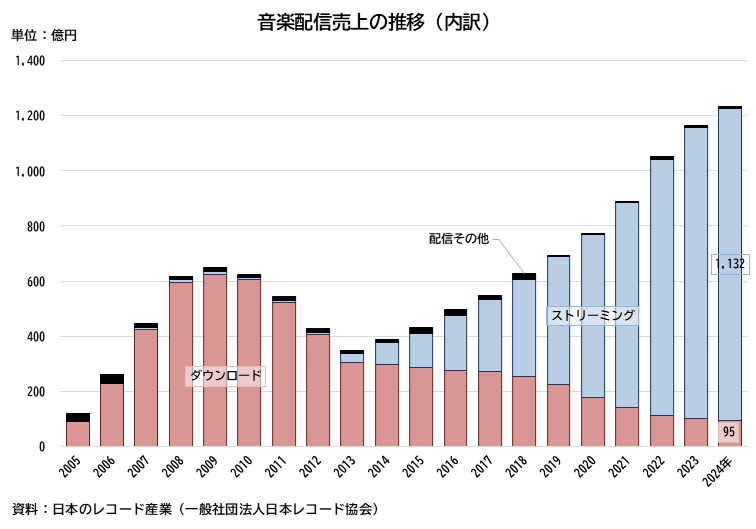

音楽配信の中でも、特にストリーミング(サブスクリプション+広告収入)の伸びが顕著です。

音楽ストリーミングとは 、インターネットで配信されている音楽を、スマホやタブレットなどで好きなときに楽しめるストリーミングサービスです。うちサブスクリプションとは、毎月決められた利用料金を支払うことで、聴き放題の対象となっている音楽を自由に楽しめるサービスです。音楽のストリーミングサービスは解約すると音楽を聴けなくなるため、ダウンロード販売やCD等のように、楽曲を一度購入すればずっと聴けるわけではありません。

一般社団法人日本レコード協会において統計を開始した当初はダウンロードが中心でしたが、足下ではストリーミングが中心となっており、音楽配信売上全体の9割以上を占めています。

音楽のストリーミングサービスは、いつでもすぐに聴きたい楽曲が楽しめるところがメリットのひとつです。最近ではCDの発売と同時にストリーミング配信に登録するアーティストも増えているため、最新の楽曲をすぐに楽しめるサービスが多くなっています。

ディスクレコードの需要減

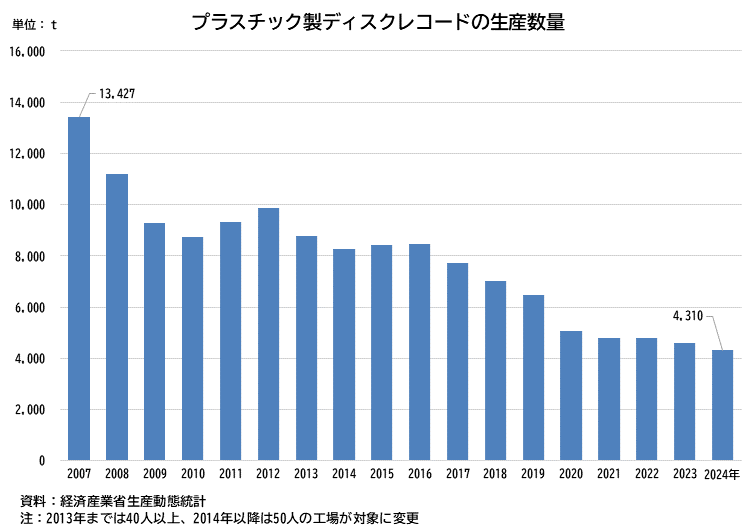

ここまで、音楽の楽しみ方がCD等の「モノ」から配信やダウンロードへ変化している状況についてデータを元に見てきましたが、実は音楽CDに限らず、未記録のCDやDVD(音声、映像、文字、データなどの情報を記録する盤)についても同様に需要が低迷しています。

経済産業省が毎月公表している生産動態統計調査で「プラスチック製ディスクレコード」の動向を見てみると、2007年には13,000t以上を生産していましたが2024年には4,000t程度まで減少しています。

もちろん、近年の技術進歩によりディスク容量の向上や軽量化が図られているといった要因も考えられますが、グラフが大きく右肩下がりとなっている状況からも、CDやDVD自体の需要も少なからず低迷傾向であるといえます。

オンラインで簡単に音楽を楽しめる時代となりましたが、一方で、CD需要は一定程度健在していることもまた事実です。今一度、音楽ソフト生産・音楽配信売上実績の金額推移のグラフをご覧いただくと、これまで減少傾向だった音楽ソフト生産が、2022年以降、上昇に転じつつあります。一度CDを買えばずっと手元に置いておけるという安心感や、ジャケットをコレクションできる、イベントへの応募チケットが付くといった、CDにしかない魅力もあります。趣味や娯楽への向き合い方が多様化した現在こそ、自分にあった「音楽の楽しみ方」を見つけてみてはいかがでしょうか。

(本解説に関する注意事項)

本解説は、公に入手可能で、経済産業省経済解析室が信頼できると判断した情報を用いて作成しています。ただし、使用した情報を全て、個別に検証しているものではないため、これらの情報が全て、完全かつ正確であることを保証するものではありません。

また、本解説は、統計等の利活用促進を目的に、経済解析室の分析、見解を示したものであり、経済産業省を代表した見解ではありません。